小山丛竹书院位于福建泉州古城东北角,遍植虬竹,环境清幽。书院历史名人荟萃,因朱熹创办、弘一法师在此留下遗墨“悲欣交集”而闻名。

千年文脉流传至今,书院接力传承,复建为开放的文化空间。小山丛竹书院不仅复建了晚晴室,再现弘一法师生前寝居室,而且常态化举办文史讲座,持续开展各类文化活动。竹影婆娑,书香难掩,儒风雅韵、家国情怀在这里与泉州古城相融,泉州老百姓有了一处可感可及的文化圣地。步入小山丛竹书院,眼前翠竹葱茏、绿意丛生、静谧离尘。书院中有一匾式石牌坊,正面的“小山丛竹”四字,乃南宋理学家朱熹手书。

泉州海外交通史博物馆副馆长林瀚介绍,书院历史悠久,底蕴深厚。原为资寿寺,南宋绍兴年间,朱熹任同安主簿(今厦门市同安区,在宋代是泉州下辖的同安县)时,在此搭梁叠瓦,树坊立匾,讲学授教。朱熹与小山丛竹的渊源,还与另一位名家欧阳詹有关。欧阳詹被誉为“闽文之祖”,是泉州第一位开科进士。朱熹因仰慕欧阳詹,常到其“不二祠”瞻仰,并倡议于此建设书院,取名“小山丛竹”。七百多年后,小山丛竹被辟为温陵养老院。弘一法师李叔同追寻先贤足迹而来,晚年驻锡院内,为僧众讲经授课。他独爱夕阳,自号“晚晴老人”,所住老屋被称为“晚晴室”。弘一法师在晚晴室留下了一张有名的“圆寂照”:身着僧衣,向西侧卧,两腿端叠,左手垂于腿上,右手扶腮,安详示寂。弥留之际,他手书“悲欣交集”四字交给侍者,为辗转沉浮的传奇一生画上句号。泉州学研究所所长林丽珍认为,小山丛竹书院是泉州文化的一扇窗,承载了许多泉州人心中的文化情结,其内涵之丰富、时间跨度之长、文化史迹之多、涉及名人之众,为福建历史上所少见。老街旧巷里,竹影掩映间,虽历经重修重建,小山丛竹仍存有一部分遗址。泉州文旅集团副总经理、泉州市古城保护发展指挥部办公室主任洪明海介绍,2017年,泉州市委、市政府决定结合“古城双修”,启动“小山丛竹”复建工程,该工程由泉州古城办牵头、泉州文旅集团负责复建及运营相关工作。为更好传承先人精神遗产、重现书香文气,复建工作组搜集了大量文字图片资料,力求恢复书院历史原貌。

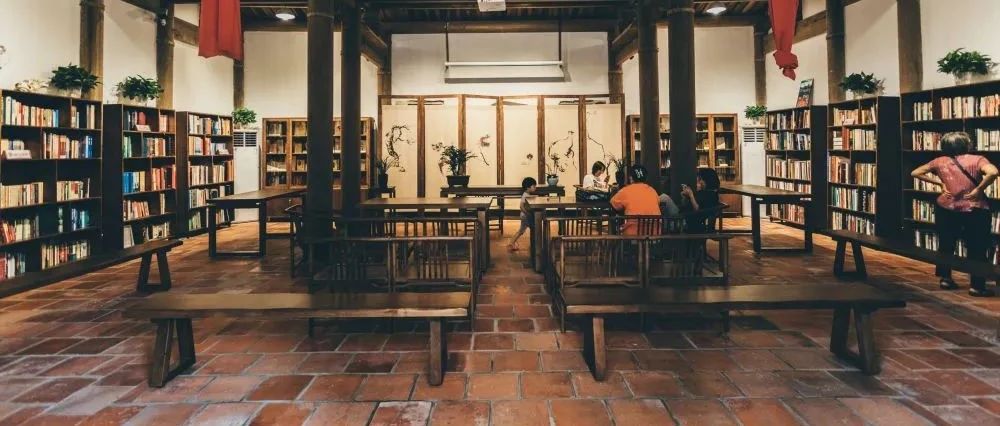

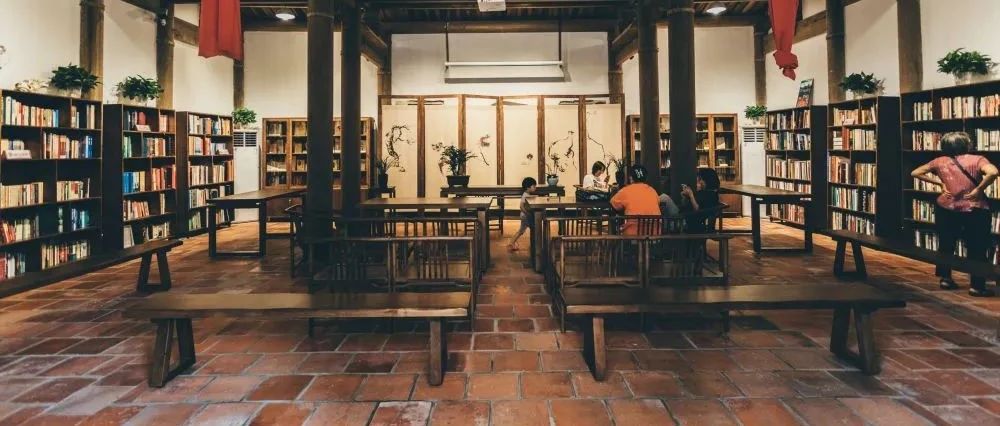

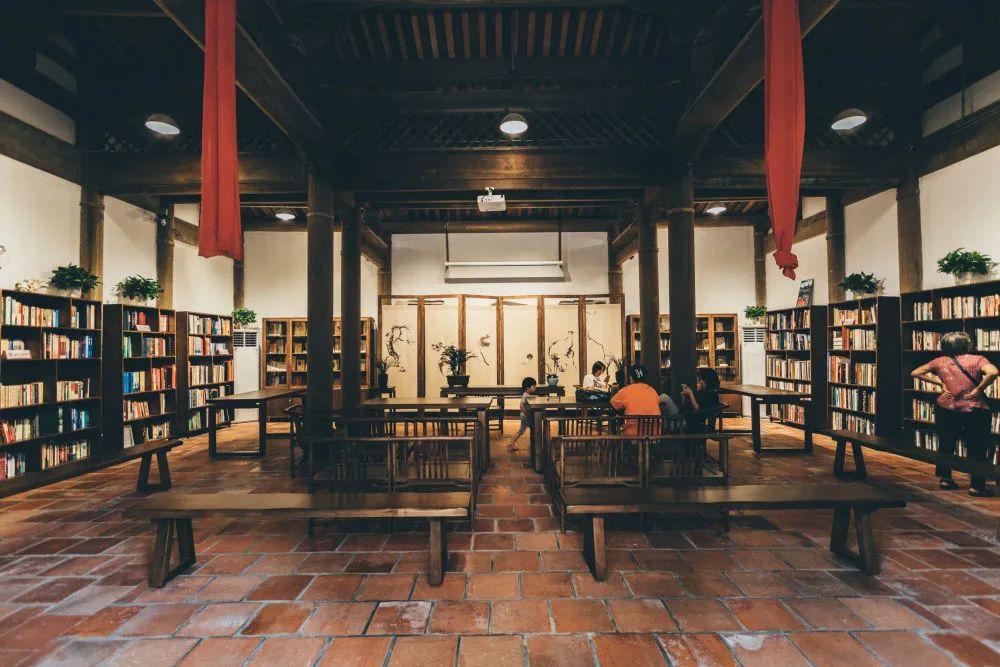

“复建工作本着‘修旧如旧’的原则,采用的材料都是回收的旧构件。”洪明海举例说,“过化亭”毁后复建,亭子的样式参照老照片,亭台高立,四面透风。复建工作出发点是“保护与还原”,以绿植为例,复建后有黄皮刚竹、罗汉竹、金镶玉竹等十几种竹子,重现“丛竹”风貌。2021年5月3日,复建后的小山丛竹正式对外开放。进入书院,两旁是闽式红砖古厝,首先映入眼帘的是“不二祠”。室内布设的主题展介绍欧阳詹的生平、诗词作品和他对泉州尚学之风的重要影响。这里还放置了一部“诗歌打印机”,扫描二维码,游客就能获得一张写有泉州相关诗歌的纸片,邂逅浪漫。顺时针沿着石板路前行,不少市民在诚正堂里看书。泉州文旅集团党委宣传部副部长陈丽娟介绍,诚正堂收藏有约3400册与泉州相关的文化书籍,每日对外开放,为阅读爱好者提供清幽的读书空间。“天意怜幽草,人间重晚晴。”木榻、僧衣、砚台、时钟……复建后的晚晴室内,悬挂弘一法师的僧籍证明、坐卧图、舍利塔照片,几张相片勾勒出这位高僧的一生。复建后的书院占地面积不大,却有3个出入口。书院多栋建筑,与古城居民楼仅有一墙之隔,有的地方甚至没有围墙,与居民楼融为一体。对周边居民而言,书院是古城中的桃源和家门口的公园。林丽珍认为,复建后的小山丛竹书院在新时代延展出古代书院的现代意义。开放的书院不设门禁、不收门票,不是高高在上、束之高阁,或仅仅成为打卡的旅游景点,而是真正将传统书院的价值精髓与现代城市文明相结合,绵延文脉、与城相融,不断滋养泉州这座古城的底蕴和百姓的精神世界。走进诚正堂,除了满屋书籍,中间还摆放有七八张长桌、几十张木凳。如今,诚正堂不仅是古城居民的阅读空间,还是人文讲堂、读书会等各类文化活动的举办地。

北京大学社会学系教授、博士生导师王铭铭出任小山丛竹书院复建后的首任山长,策划、推进书院各类学术文化活动。书院志愿者、泉州师范学院教授陈敏红介绍,以小山丛竹书院为品牌,已衍生出“小山人文讲堂”“小山论坛”“小山学堂”“小山展演·音乐戏剧系列”等系列活动。“宋元泉州的侨民社会”“海上丝绸之路与佛教的交流与传播”“黄奕住是谁”……每三个星期一个讲题,思想的火花在此碰撞。陈敏红说:“每次公益文化活动现场座无虚席,通常在公众号发布预告不到10分钟,报名人数就爆满,现场还有许多人站着听讲。”截至目前,小山丛竹书院先后开展系列品牌活动约70场,吸引听众近万人次。杨成龙是“小山人文讲堂”的常客。他说:“我的本职工作是泉州文旅集团讲解员。讲堂内容涵盖泉州方言、戏剧、宗教、民俗、历史等知识,对于我触摸泉州文脉、感受泉州人文气质,提供了非常大的帮助。”不仅如此,学术活动吸引了一批热爱“泉州学”的文史专家、学者等以“志愿者”的身份加入书院的日常工作中。青年学子们组织“读书会”,为从事泉州研究的年轻学者、地方文史爱好者搭建互相交流的平台。洪明海表示,重建后的小山丛竹内涵不再限于教授讲学,而是依托书院打造历史文化主题公园。下一步,书院将把文化之事做足,继续打造文化高地、文化圣地,为老百姓提供可感可及的文化氛围。