50a33fae-6a0f-4cf4-b46b-e1bd156ffeb9.png)

50a33fae-6a0f-4cf4-b46b-e1bd156ffeb9.png)

原创

原创

连日来,大量外国网友涌入小红书,学中文、学做鸡蛋羹、交“猫税”……说着不同语言的人们,寻找彼此之间的共性,上演着“地球村”村民大联欢。

但你是否知道?在现实中,高更画笔下婀娜的大溪地少女、新西兰北岛上毛利土著、婆罗洲雨林深处的神秘野人……这些相隔万里、看似毫无关联的族群,实际上与福建有着千丝万缕的关系,他们有一个共同的身份——南岛语族。

这是一个人口多达4亿的海洋族群,其分布范围北起台湾,南抵新西兰,西至马达加斯加岛,东到复活节岛,跨度令人叹为观止。

近年来,越来越多有力证据表明,福建平潭,极有可能是南岛语族海上迁徙的“第一块踏板”。

今天,我们一同走进不久前盛大启幕的壳丘头遗址博物馆,由今溯古,解锁那些隐匿于时光深处的智慧密码。

四方食事,不过一碗人间烟火。

平潭四面环海,犹如一道天然的屏障,在远古属于封闭环境。先民们首先遇到的难题便是如何填饱肚子。那么,他们平时吃些什么呢?答案就藏在壳丘头遗址博物馆中。

走进一号展厅,大量的贝壳遗存整齐陈列,令人目不暇接。据专家考证,这些是被先民食用后废弃的海生贝壳。

平潭融媒体中心供图

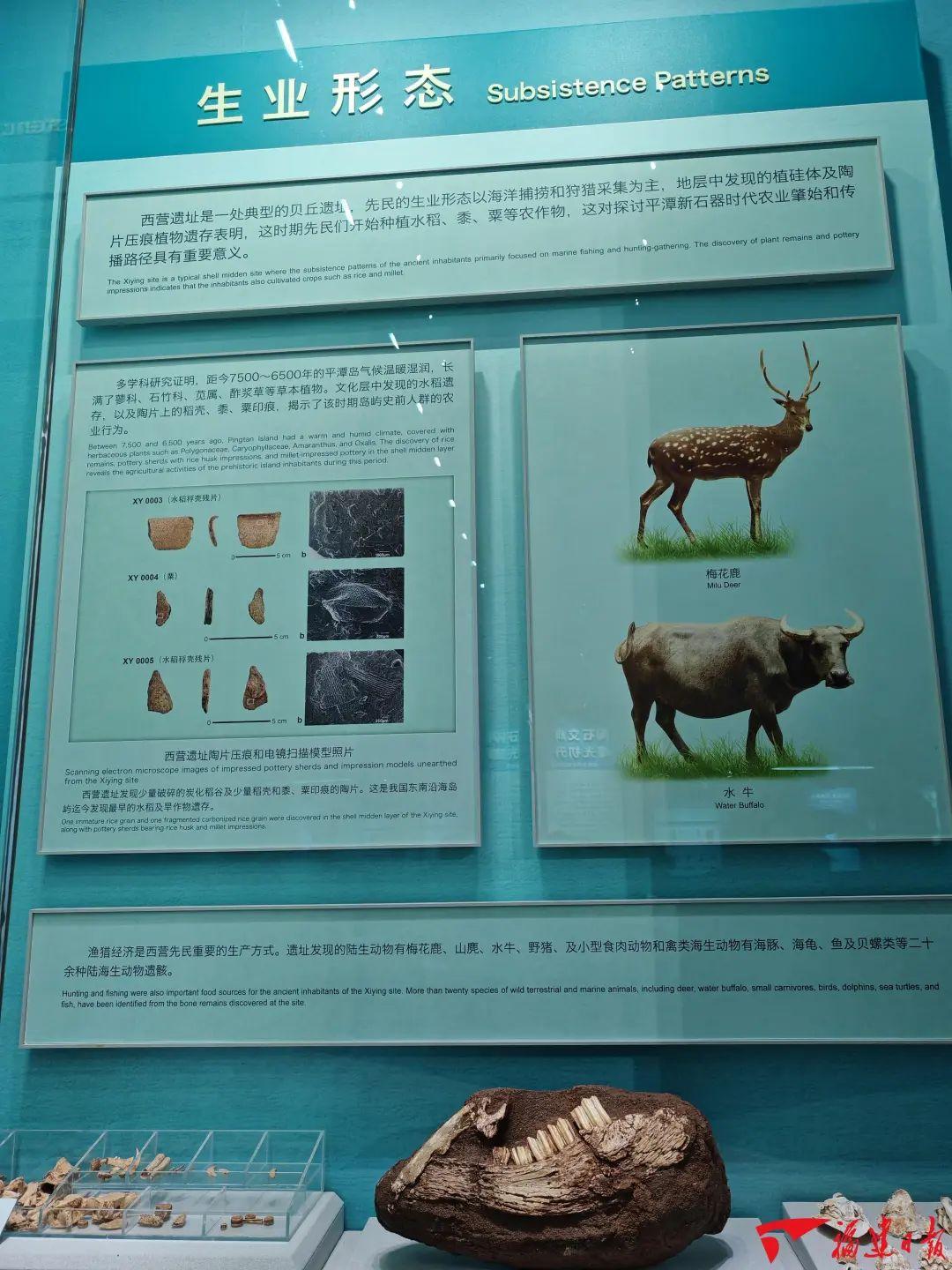

事实上,在西营遗址,曾出土了整块的贝壳堆积地层,这些贝壳生物遗存,包括牡蛎、泥蚶、文蛤、管角螺等十余种。由此可见,距今7000多年前的南岛人就热衷于赶海。

从地理上看,壳丘头遗址群临近海岸线,周围除了拥有丰富的海洋类食物资源,还广泛分布着陆生动物。从各遗址出土的动物遗骸、生产工具中不难发现,岚岛先民主要以狩猎、捕捞、采集为生,他们借助大海与陆地的双重馈赠,踏出了生存的第一步。

不止如此。考古显示,除了肉食,南岛语族先民的“食谱”中,也可见谷物和蔬菜的踪迹,可谓荤素搭配,相得益彰。

西营遗址出土的水稻稃壳与粟的陶片压痕和电镜扫描模型照片 见习记者 刘宇捷摄

令人惊叹的是,考古学家们在西营遗址与壳丘头遗址发现了农作物的痕迹,包括未成熟稻、破碎的炭化稻、带粟和稻壳印痕的陶片等。专家推断,这些遗存证明了先民们已懂得如何利用水稻。

展厅内,鹿、水牛、小型食肉动物和鱼类等二十余种海陆生动物的骨骼遗存,更是为我们拼凑出一幅生动鲜活的史前渔猎图景——

这边厢,男子们或是深入森林腹地,围猎梅花鹿、山麂和野猪等野生动物,或是迎着海风、肩扛渔网,试图捕捞体型较大的鱼类;那边厢,女子们则穿梭于山林之间,采集野果、坚果和野菜,进一步丰富餐桌美味与营养……

一把土,一张树皮,在远古先民的手中能玩出什么花样?从造型不同、纹饰各异的陶器到纤薄的骨叉,从精细的石刀到海贝饰品……踱步于展馆,一件件文物抢占了参观者的目光。

南岛语族人使用的雕刻精美的勺子。记者 郭雅莹摄

爱美之心,人皆有之,南岛语族先民也不例外。远古生活绝非田园牧歌式的浪漫,天灾、饥馑、疫病都威胁着人们的生存,但先民们仍然追求美。凭借着对生活的敏锐感知与独特理解,他们将审美意识倾注于创作之中,将寻常之物塑造得别具一格。

在三号展厅,存放着一件来自斐济的树皮布,它产自20世纪,上面有着独特的图案,颇具设计感,而这种布料能够被制成树皮衣。

南岛语族人制作的树皮布 见习记者 刘宇捷摄

树皮衣被誉为“服装活化石”,其广泛分布于南岛语族聚居地,是南岛语族后裔共同的文化遗产。它外观精美,不仅有着极具原始部落风格的图腾,更在制作与传承过程中承载着丰富的历史文化内涵。值得一提的是,时至今日,树皮布技艺依然能够在中国台湾和中国大陆南方的少数民族中找寻到。

除了服饰,南岛语族先民在制作生活用具时,不仅关心实用功能,对器型和纹饰也有极高的审美追求。

在展馆中,陈列着数量众多的陶器,它们从最初的绳纹、弦纹,逐渐发展为压印贝齿纹、戳点纹、镂孔、方格纹、云雷纹、波浪纹等。平潭融媒体中心供图

陶器上多样的纹样具有鲜明海洋文化特征,反映出先民对大海的热爱与崇拜,标志着先民审美的觉醒。

平潭融媒体中心供图

在遥远而神秘的新石器时代,南岛语族先民作为海岛的拓荒者,往往居住于靠近海域和水源之地,以方便获取生活所需。久而久之,先民们以一种紧密相连的群居方式,建立起了最初的聚落。

有狩猎的,有烹饪的,还有正在嬉戏的……在一号展厅深处,一组逼真的雕塑群还原了先民们居住的干栏式房屋住所,再现了先民丰富多彩的生活场景。

南岛语族先民居住的房屋复原模型 见习记者 刘宇捷摄

先民的“村落”究竟长啥样?从居住条件来看,在距今7300年至6500年的西营、祠堂后山遗址,已经形成相对小型的聚落形态,生活功能区分布相对集中、紧凑。

现场,透过一座座栩栩如生的建筑模型和雕塑,我们不难发现,这种杆栏式的房屋建筑一共有两层,下面一层形似吊脚楼,上面一层四周用茅草墙遮挡用于居住,整体呈圆形圆顶,足以遮风挡雨、抵御野兽侵袭,在聚落附近,还有一条壕沟,功能类似“护城河”。

在东花丘、龟山遗址,考古人员还发现了仪式性区域、公共活动区、生活区等,说明当时已形成大规模、高等级的聚落。这表明距今4000年至3200年左右,无论是南岛语族人群的社会组织形态、生存模式,还是手工水平,亦或是精神世界表达,都显示出了新的文明高度。

平潭融媒体中心供图

自古以来,闽人探索海洋的脚步就从未停止过,居住于平潭岛的南岛语族先民如是。在海洋探索上,他们将聪明智慧展现得淋漓尽致。

见习记者 刘宇捷摄

一叶叶扁舟,承载着梦想与希望。勇敢的先民扬起风帆,在洋流、季风与星星的指引下,一路与风浪搏击,他们先是抵达台湾岛,随后向着广袤的南太平洋和印度洋进发,将文明的火种播撒在了一座座岛屿之上。

一言以蔽之。在经略海洋的数千年内,先民头脑风暴后,逐步创造出了丰富多样的航海工具与技术。

他们发明了边架艇和双体独木舟,在独木舟上搭建舱面平台,用于储存航海物资,并设计了以三角形帆为代表的远洋风帆。

见习记者 刘宇捷摄

他们熟练利用星象、风、洋流、云彩等媒介,创造出了南十字星定向、手指测风、裸掌测星等航海术,特别是南岛语族代代相传的天文航海秘籍——星象罗盘技术,在世界航海史上留下了浓墨重彩的一笔。

从渡海登岛,到沿海而居,再到泛舟出海、驶向新家园……数千年来,一代代南岛语族先民傍海而居,向海而生,而不同的文化也在千年的逐渐交融、汇聚中,形成了如今庞大的南岛语族文化共同体。

福建日报全媒体传播中心、“闽人智慧”编辑部出品

作者:福建日报见习记者 刘宇捷

记者 张哲昊 郭雅莹

编辑:郭金铭

审核:严顺龙、方婷