d10ee9b2-4513-4215-b470-17d5b1de5dc1.jpg)

d10ee9b2-4513-4215-b470-17d5b1de5dc1.jpg)

传统大漆,在2024跨界出圈了。大漆手艺人,福州有着很多,今天走访的是一位“80后”大漆界“新人”——不正。

不正是艺名,根据他的本名张延烨的拼音首字母ZYY的“Y(歪)”而来。采访他的那天,正值福州入冬以来最冷的时候。

得知有客来,他提前折一支金黄的银杏叶,放在小小的蓝色花瓶,置于他自己做的大漆茶盘,养眼得很。

“做大漆,我算是新人吧,不到两年。”谈起大漆,不正回忆起小时候在老家被漆树 “咬” 过的经历,那时的严重过敏给他留下了深刻的印象。如今,虽然仍会对大漆过敏,但症状已轻了许多。

在接触大漆的过程中,不正逐渐发现了这种材料的独特魅力。

《考工记》载:“天有时,地有气,材有美,工有巧。合以四者,然后可以为良。”东方造物哲学,以大漆为介,在对自然、物、人的和谐共生上,造出精妙。

不正认为,大漆妙在天然。它深邃内敛,凝固而不凝滞,无惧光阴,触感温润细腻、光泽静幽玄默,退光如乌木,揩光似明玉。

不正的大漆工坊

“万物皆可漆。只有你想不到的,没有大漆做不到的。”不正喜欢大漆的这种包容和变化,虽是新手,乐于其中。每次调漆都像是一场意外的惊喜,因为根本无法复制,“每次做完都觉得这是最后一个作品,永远充满新鲜感。”

在做大漆之前,不正还做过装裱工、木工、油漆工等各种各样的手艺,是真正靠双手吃饭的人。

“从小就在山里长大,老家是闽清一个偏僻的小山村,自幼接触自然和手工,小时候就会自己动手做做弹弓、铁环、竹编什么的,对手工有种天生的亲近。”成年以后,不正跟着村里的师傅学过各种手艺,用一双勤劳灵巧的手,养活自己,照顾家人。

不正在老家闽清摆的户外小茶桌

前两年,父亲的去世对他震动很大。他开始真正思考,一个人应该怎样过好这一生。

“以前做的手艺也是手艺,但是那些手工活偏机械化。那么作为一个人的存在,我也有我的想法和自由,如何借助手艺表达呢?大漆,是我目前能找到最好的媒介。”父亲去世以后,不正开始做大漆,在每天一遍又一遍的刷漆、磨漆中,沉下心来,观照内心和人生,借助大漆表达自己的情感和理想。

不正的大漆茶盘

安安静静地做漆,大部分时间他在沉默着,但并没有封闭心,而是像打开了一些细细的触角,更简单纯粹地感受自己与世界的链接,更加平和从容地感知生活……这一系列其实都需要在静默中才能更好实现,最终都体现在了他的漆器中。

他的漆器有种天然的拙气

做漆如做人。不正的漆器亦如他本人,安静,内敛,朴实,自然。

几个月前,不正将工作室从福州市区搬到郊区。地下室用来做大漆工坊,摆满了各式大漆材料和工具板材;一楼是厨房和餐厅,毛坯未装修。二楼则是他花了几乎全部力气打造的“喝茶的地方”:

桌椅和柜子和房东留下的,以此为中心,他将朋友写给他的“不正小屋”装了老木框,恭恭敬敬地挂起,每天插花喝茶,一抬眼就能看到,即使是片刻的温暖,也令他感到安心。

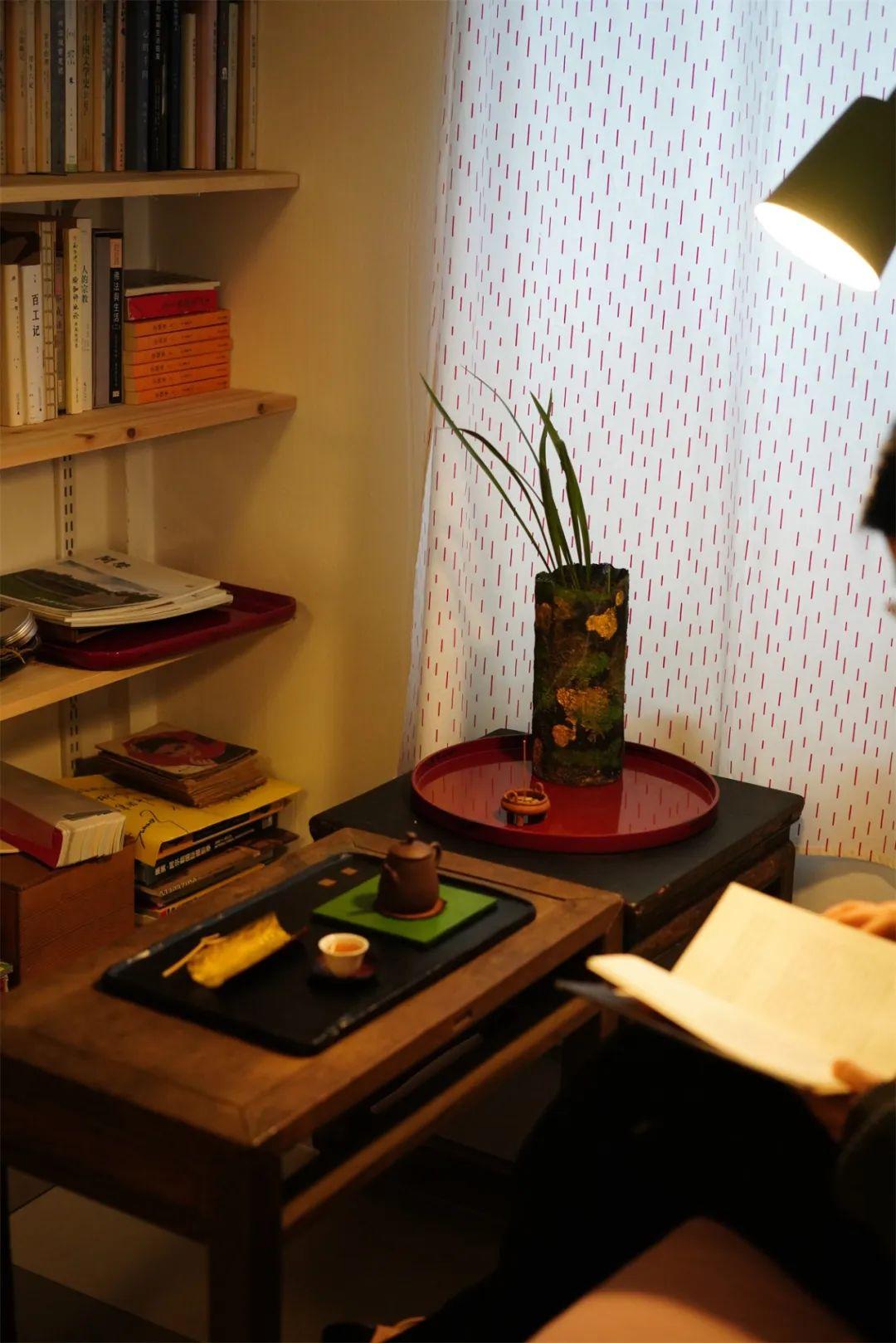

不正小屋

沿窗他布置了一处小书房,用房东留下的两张旧木凳当小桌子,他自己当木工钉了几层木板当书架,满满当当地摆满了他喜欢的书,闲时在窗前看书喝茶,用的大多是自己亲自做的器物——除了茶盘、茶则、杯托,他还漆了一只花器,植入兰花,寥寥几笔,有种落寞写意的美。

书架、茶盘、兰花盆、茶则,都是他自己做的

书房边他还置了一处围炉煮茶的地方,采访那天下午,他认真地起了碳,煮一壶老茶,茶香袅袅里,聊起这些年的手艺生涯,有苦有乐。

他坦言,他很喜欢现在的生活。

每天大部分时间,他都是一个人在工作室做漆,妹妹将她养的一只布偶猫送来陪伴着他。不做漆时他也会出门找朋友喝茶,或者去山里走走。

这只布偶猫是不正的妹妹寄养在这里的

不正可能是我心目中最符合手艺人特质的人:沉默、害羞、踏实、勤劳、坚毅。这使得出发前准备的采访提纲大部分没有得到回答——很多问题他非常害羞地躲过了。对他来说,生命不过是他家乡门前的那条小河,潺潺不倦,奔腾不息,流过村庄,流过田野,最终去向何方目的地似乎并不重要,重要的是当下这一刻的流动。

从市区原来只有15平方米的小工作室,搬到如今的三层工坊,他不仅仅满足于制作茶器,开始尝试更大胆的创作,一系列大型漆装置作品正在进行中。

不正的漆器有种天然的拙气

对这位大漆“新人”来说,当下的日子,一个人,一只猫,一门手艺,日子简简单单,虽然清贫,却也满足。