乌衣红曲晾晒。刘冬春

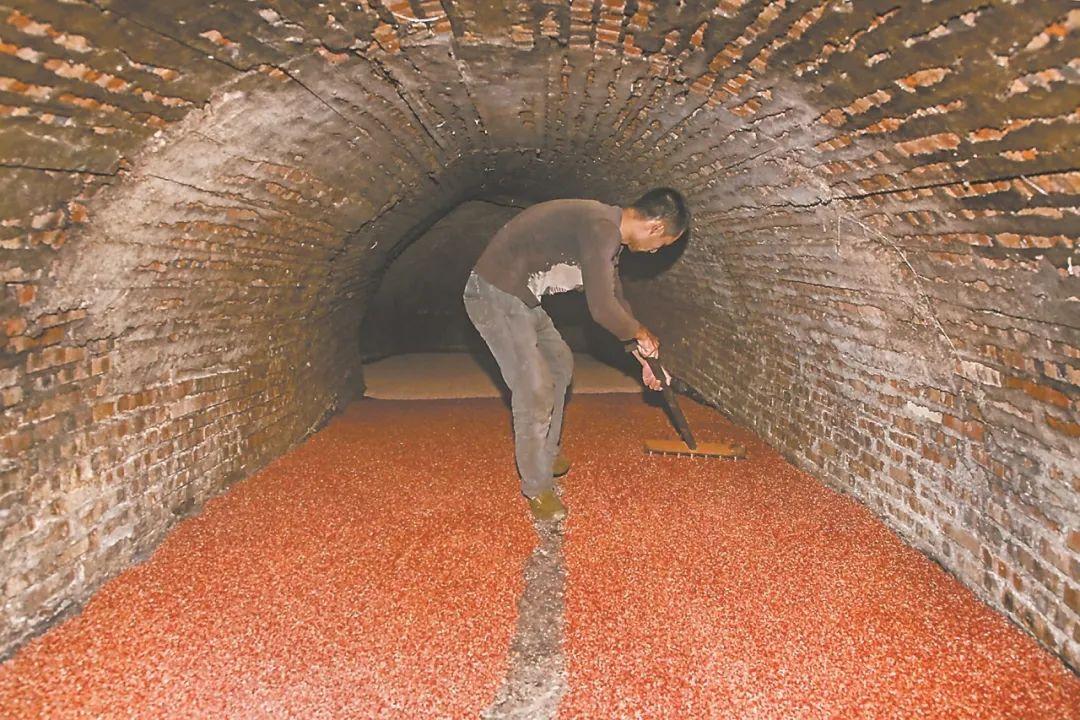

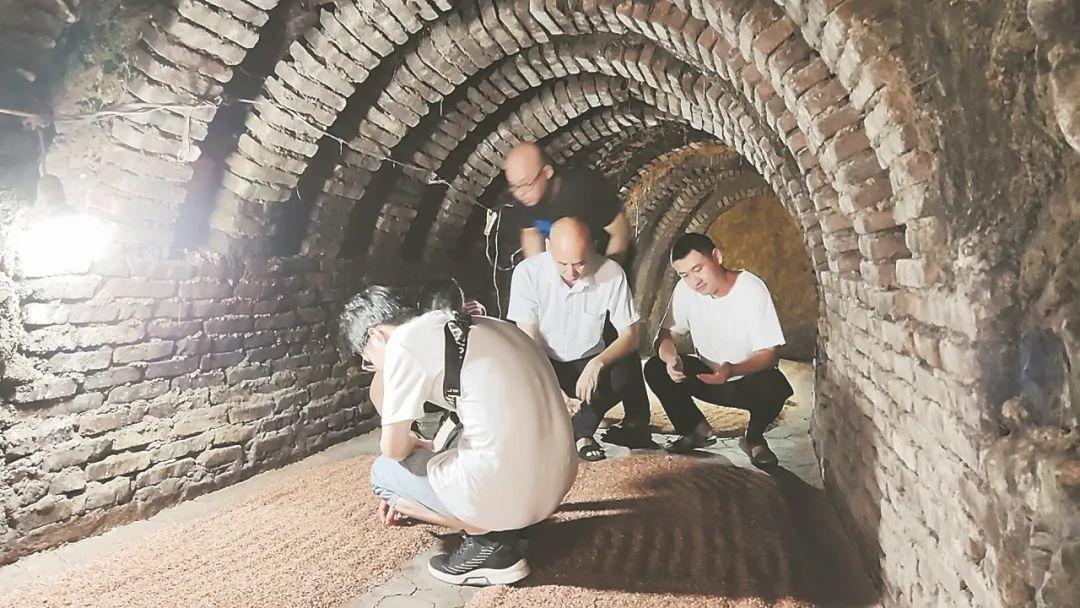

古窑是乌衣红曲的生产场所。刘冬春 摄

“我爸爸酿的酒是最好的”

走进大田县建设镇建忠村,一定不能错过村里的一处奇观。村后笔架山山麓,558眼窑洞成群分布,其中百年以上的有300多眼,最早的迄今已有600多年。它们大多分布在排水便捷、土层厚实处,外小内大,洞口以条块石、砖木垒砌,洞内地面覆盖了黄土、谷壳。这些山窑便是当地特产乌衣红曲的主要生产场所。

作为黄酒的重要分支之一,福建红曲酒以糯米为主要原料,在民间常常被作为‘月子酒’。

大田县宫边红红曲合作社理事长吴学成说,红曲酒酿制过程中,红曲起着至关重要的作用。所谓红曲,其实是微生物大本营,其中的红曲霉菌、酿酒酵母等负责将稻米中的淀粉逐步分解成糖,再发酵产生酒精。

和常见的红曲不同,乌衣红曲顾名思义,长得黑不溜秋,轻轻一摸,必定留下一手黑。它们其貌不扬,却传承了数百年。

很小的时候,吴学成便听老人讲过祖先在宫廷学习酿酒技艺的传说。后来,吴氏先祖因战乱南迁,在笔架山下开基立业,挖曲窑、制红曲、酿黄酒。这一老手艺,通过子承父业,沿袭至今。吴学成刚学会爬的时候,便天天被父母带到曲窑,看着大人们干活儿。

“乌衣红曲制作工艺烦琐,前后有17道工序,历时7天。”吴学成说,精挑细选的陈年早稻米浸泡、蒸煮后,拌入粉状的曲青、曲母,便可入窑发酵。红曲制作通常在最冷的冬天,但窑洞里却热气腾腾。历经堆垛、摊晾、翻匀、过水等环节后,方能出窑,最后晾晒装袋。在物资匮乏的年代,村民就靠挑着红曲米,走街串户以物易物,维持生计。

从小耳濡目染,吴学成对乌衣红曲制作技艺了然于胸,10多岁时就成了家里的骨干劳动力,但他从未想过,为什么制作最正宗的乌衣红曲一定要遵循这样的流程。他只知道“我爸爸酿的酒是最好喝的”“相信老祖宗留来下的经验准没错”。

2014年,吴学成放下经营多年的装潢生意,回到老家建忠村,带着乡亲创办红曲合作社,与村集体合股开办酒业公司。他的想法很简单:喝红曲酒的人越来越少了,制曲酿酒的人越来越老了,乌衣红曲产业亟待复兴。

真正打算把记忆中的味道推向更广阔的市场后,吴学成发现,传统经验并非百试百灵。一个直观的表现是,村里制曲的多是家庭式小作坊,不仅每家每户的产品品质差异悬殊,就连同一家庭不同批次、同一批次不同曲窑、同一曲窑不同位置生产的红曲,品质也都参差不齐。

问题出在哪儿?这也是福建省农科院农产品加工研究所专家好奇的问题。

“这几年,我们遍访全省各大红曲产区,目标很明确——科学回答为什么‘我爸爸酿的酒是最好喝的’,把模糊的传统经验转换成精确的科学数据,用科技手段破解老手艺产业痛点。”

福建省农科院农产品加工研究所原副所长何志刚说,这一次,他们锁定了乌衣红曲。

梁璋成在制作乌衣红曲。(受访者供图)

当古法工艺遇上“好奇宝宝

科研人员正在古曲窑察看乌衣红曲。(受访者供图)

“土特产”驶入产业化快车道

刊登在《福建日报》