假如你一路往南

会在中国东南沿海

偶遇一座千年世遗古城

泉州

王柏峰 摄

街巷里人来人往

泉州人用闽南语特有的腔调

跟你聊着城市的千年历史、生活的烟火气

比如,听听南音、看看戏

不听不知道,一听真奇妙

他们娓娓道来的日常生活

竟藏着如此深厚的文化底蕴

▼

闽南语是唐朝的“官话”

南音号称“中国音乐史上的活化石”

诙谐的高甲戏

古色古香的梨园戏

逗趣的木偶戏

它们一股脑儿地

扑到你面前

钻进你耳朵

让生活有声有色、有滋有味

01

“晋唐古语在泉州”

老有人说泉州的普通话带着腔调

那是你不知道

人家的腔调来自唐朝的“官话”

经过千年的打磨

变成了一口地道的闽南腔

1700多年前开始

不断南迁福建的中原人士

带来了中原的语言、戏曲、文化

逐渐形成了闽南语

作为闽南语发源地

学术界更以泉州府城音(文读口音)

作为闽南语的标准音之一

走在泉州的大街小巷

你时常能听到人们亲切地唤着“阿母”“阿兄”

是不是想起《孔雀东南飞》中的

“阿母谓府吏”“伏惟启阿母”

是的

闽南语中

留有各个时期古汉语的词汇特征

泉州人对亲朋好友的称呼

都带着汉魏六朝古韵

泉州文旅经济越来越火爆

本地人会告诉你:“人客多,闹热”

你可别觉得他们词序颠倒、病句连连

毕竟唐代诗圣杜甫诗云:

“问知人客姓,诵得老夫诗。”

诗人白居易诗云:

“红尘闹热白云冷,好于冷热中安身。”

“人客”“闹热”等唐五代的常用词

至今仍旧保留在闽南语中

时光流转千年

闽南语在泉州发展、传承

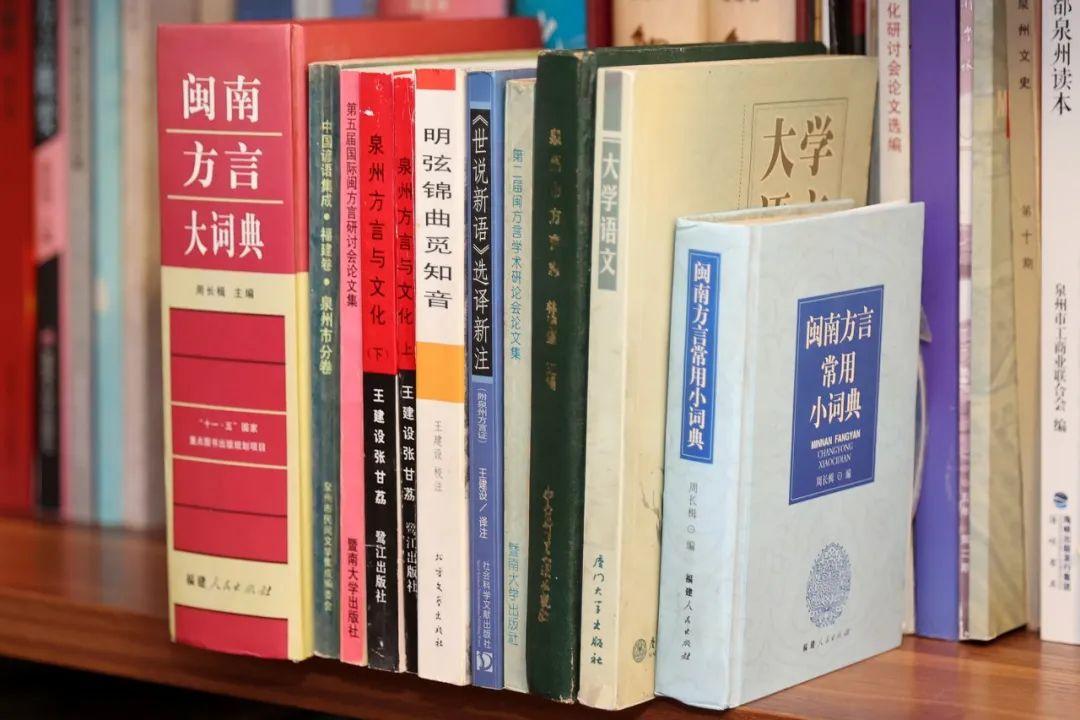

以闽南方言为载体的

南音、木偶戏、梨园戏等古典音乐戏剧

走出泉州、走向世界

潘登 摄

02

“御前清音”泉州南音

在泉州,听南音是一种生活方式

夜幕降临,华灯初上

南音响起

词曲清丽柔曼、旋律缠绵深沉

南音原称泉州弦乐

集唱、奏于一体

是中国现存最古老的乐种之一

由两汉、晋唐和两宋等朝代入闽的中原移民

把中原音乐文化带入泉州

与当地民间音乐融合而成

是不同时期中华古乐南移的历史积存

南音以其大量的曲目、古老的乐器

和自成体系的记谱方法

延续着汉唐以来中国音乐的血脉

被誉为“中国音乐史上的活化石”

2009年

南音被联合国教科文组织批准列入

《人类非物质文化遗产代表作名录》

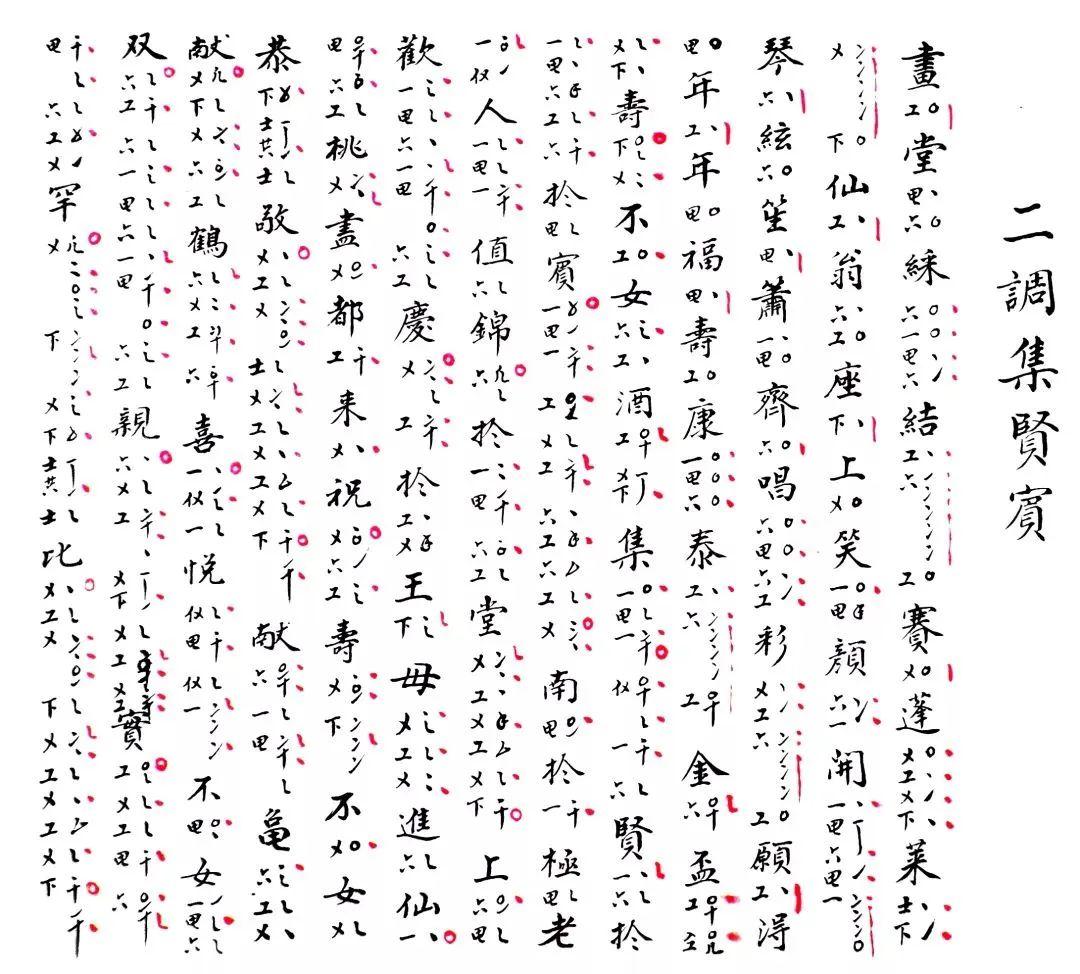

南音手抄本(道光版)

南音历来以地道的泉州腔闽南语演唱

比如,南音中的汝(意为“你”)、

阮(意为“我”)、行(意为“走”)、

瞑(意为“晚上”)等语音为唐宋时的发音

更加佐证了闽南语的“文读”音

是从唐宋一直传承、延续下来的读法

基本和当年的音没有太大区别

一千多年来

南音依然保持着自己的声腔风格

清歌管弦,唐宋大曲

漫步泉州街头巷尾

处处可见民间南音社团

在古乐伴奏下轻唱泉州古语

这就是泉州人的“家常便饭”

更是“半城烟火半城仙

千古风华千古情”的城市印记

王柏峰 摄

03

戏曲文化光耀四海

泉州素有“戏窝子”美誉

来泉州

总要看一出南戏吧

王柏峰 摄

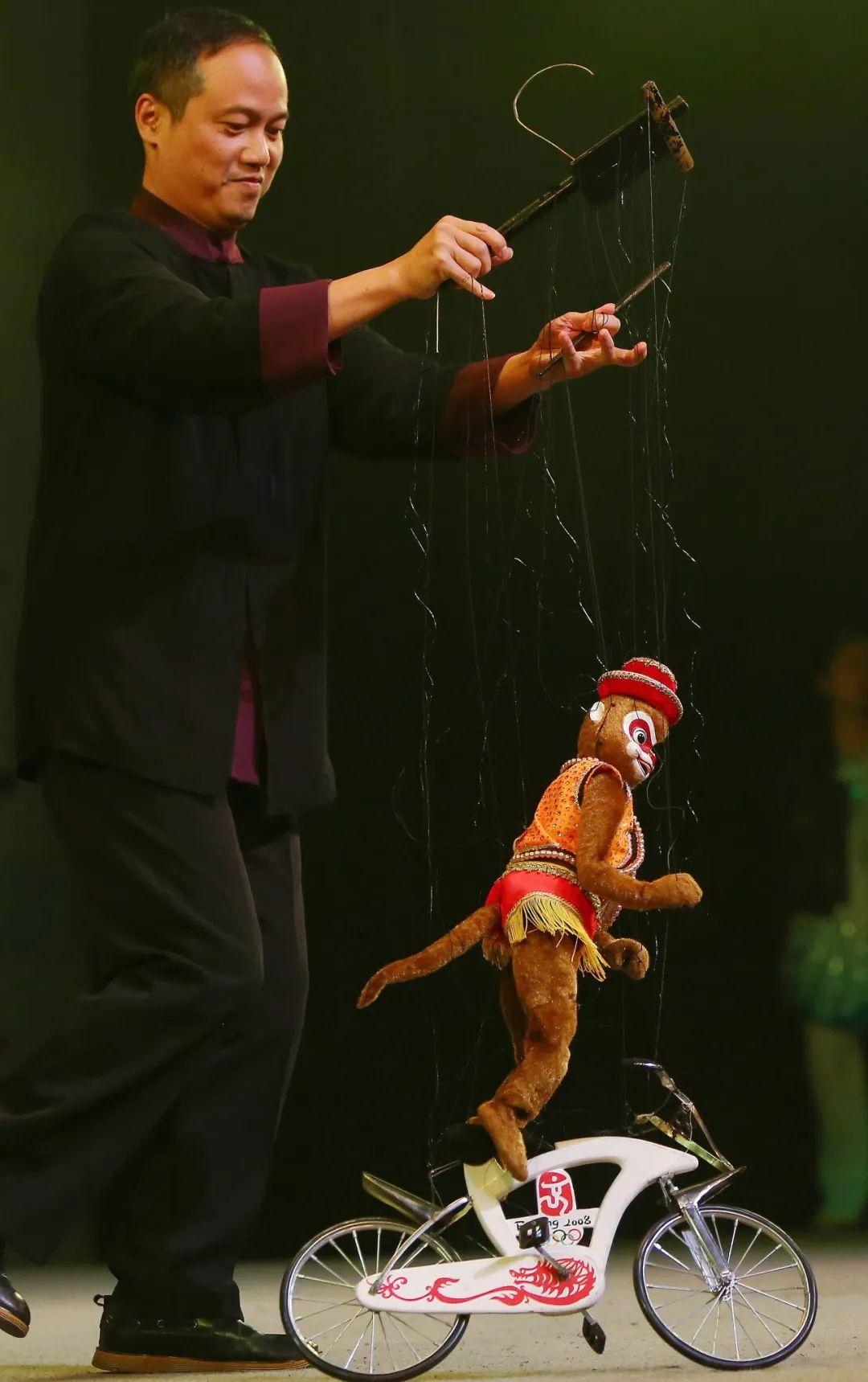

2008年北京奥运会的开幕式上

泉州提线木偶戏吸引全世界的目光

泉州提线木偶戏古称“悬丝傀儡”

起源于秦汉

此后历经宋、元、明、清以至当代

从未间断

其采用木偶头雕刻工艺

保留着独有剧种音乐“傀儡调”

并形成一整套精湛规范的操线功夫

木偶戏演出足迹遍布世界各地

小小木偶成为中国的“文化使者”之一

王柏峰 摄

植根于泉州的梨园戏

是宋元南戏的遗存剧种

以泉音、泉腔、泉调演唱戏文

古朴独特,生动优美

蕴含着深厚的闽南民间文化与艺术

王柏峰 摄

高甲戏在闽南诸剧种中流传区域最广

其发源地正是泉州

文武兼备、雅俗共赏

表演恢弘大气、包罗万千

吸收梨园戏、木偶戏、京剧、昆曲等剧种优点

被誉为“南海明珠”

这些艺术形式在泉州

不仅仅是表演

更是一种态度

是对美好生活的追求

潘登 摄

走进泉州

生活仿佛对你打开另一扇门

这里有浪漫诗意、千年古音

聆听一曲古乐,阅读别样人生

余音绕梁,三日不绝

别有一番滋味在心头

穿越千年时光

那来自唐朝的古老声音

不仅是语言的传承

更是文化的延续

在这片土地上

生生不息,永远传唱