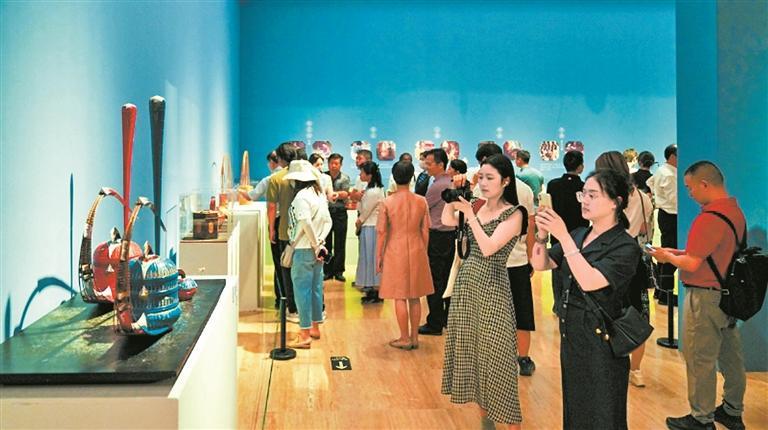

5月31日—6月25日,“何以永春”千年海丝非遗艺术展在北京中国美术馆展出,带有浓厚永春地域风情的展品吸引了不少专业人士和观众前往观赏品评。

【见物】

百件非遗作品亮相北京

“特别有新意,永春纸织画加工以后,有一种朦胧的感觉,好像回到了过去;漆篮造型像甩袖一样,让人感觉有一种飞翔的味道,非常有美感。”“展厅里面那个轿子的雕刻技法,细节的处理程度让人眼前一亮。纸织画技艺的传承难能可贵,这种百米画卷的难度和精细度让人有心灵上的震撼感。”对于熠熠生辉的展品,围观群众不吝赞美。

非遗文化的直观感受往往浓缩在一件件物品上。展厅里的大物件《闽南传统辇轿》木雕作品,人物造型巧夺天工,帷幔花纹肌理清晰。竹胎漆艺作品《回家》,将民间传统技艺与现代制作工艺完美融合,造型考究,用色新潮。纸织画在动态制作中,凭着编织工艺中贯穿经纬的细密纸条,引得观众啧啧称叹。

观众的赞美外,还有媒体镜头的青睐。此次展出,人民日报、央视新闻、新华社客户端、艺术中国、南方都市报、福建日报等30多个媒体平台进行了多维度报道,更有俄罗斯、日本、巴西等国家的媒体共同发声。

永春县文体旅游局局长洪晓君介绍,此次“何以永春”千年海丝非遗艺术展上,永春选择永春香、漆篮、纸织画、木雕等近百件作品作为代表,希望借助中国美术馆的平台,讲好永春故事,让大家能够认识永春、了解永春,全面展示千年海丝非遗的保护成果。

【见人】

非遗传承人的守正创新

非遗不只是一件件体现文化传统的产品或作品,还是许多非遗传承人积极参与和主动创新实践的结果。此次展出,永春县非遗传承人张雪华、李海生都到达了现场,以手艺展示和制作理念讲解,辅助观众更全面地认识作品。

“我们永春的竹胎漆器是全国唯一将竹编工艺和大漆工艺深度结合的。这几天来,我在这里看到许多人欣赏我的作品,很开心。作为非遗传承人,能把竹胎漆器带到北京来接受大家的检阅,我们对今后的再创作更有信心了。”李海生表示,近年他在传统制作工艺基础上,增加了特殊的编织技艺、镶嵌工艺、推光漆工艺,削弱了传统竹胎漆器的实用性,更加注重艺术性,致力于推动永春传统竹胎漆器由实用器向艺术品发展。

《闽南传统辇轿》作者庄聪敏表示,他的作品结合了永春传统四面轿子的制作技艺,创新设计成八角样式,历时433天,雕出了566尊人物,该作品在第四届中国工艺美术博览会中拿下了工艺美术界最重要奖项——“百鹤杯”,这对他既是激励也是鞭策。

“在这个文化舞台上,通过传统和现代结合的展示,能够更大程度上释放永春文化魅力,推动非遗创新。”北京联合大学副教授郑慧铭说,有创新,有传播,非遗才能顺应时代生存下来。这次参观展品,她拍了不少照片准备发朋友圈和抖音号,希望让更多人认识永春地域文化。

【见生活】

非遗源自生活也要回归生活

“传统非物质文化遗产的保护和传承主要是见人、见物、见生活这三个维度,见生活就是让非遗更好地服务人民对美好生活的向往。”民建中央文化委员会委员柏群说,非遗来自生活,也要回到生活。

不难看见这样的生活场景:凡是民俗活动、喜庆节日,在永春各村、社区的戏台上总免不了上演一场热闹的高甲戏;闲暇时间,村民捎上几包佛手茶,约上几位老友,就着甜甜的麻粩,慢慢品、细细尝;外地人到永春,总要试试永春咯摊的味道,忍不住比划几招白鹤拳拳脚套路,顺便买几瓶永春老醋、带几款永春香回去。这些富有永春地域特色的文化和产品制作技艺,很多都是非遗。

寻常生活中,永春香制作技艺、介福龙窑瓷器制作技艺、永春老醋制作技艺、永春闹厅、舞龙灯、逐火把,也是非遗。据统计,永春目前拥有64项国家级、省市县级非物质文化遗产。

“永春历史文化底蕴丰厚,在民众日常生活中累积下来非常丰富的非遗文化资源,并通过生产生活的延续得以保持,在实践中不断被创造。此次在北京开展海丝非遗艺术展,将为永春经济的可持续发展和对永春文化传承和创造力产生积极作用。”中国艺术研究院二级研究员郑长铃说。(章阿玲 林芳婷)