fb3a8854-4137-41dd-8041-4e4b2bbbcb1d.png)

fb3a8854-4137-41dd-8041-4e4b2bbbcb1d.png)

藤壶是什么?为什么被称作海洋世界的“躺平侠”?藤壶 “躺平”的背后,隐藏着哪些秘密?

不久前,厦大团队在国际顶尖期刊Nature Genetics发表的一篇文章,从基因角度揭示了藤壶这类神奇海洋生物“躺平”背后的秘密。

培养藤壶幼体、做实验、数据分析……这项成果的背后,是该团队长达5年“躺不平”的探索之路。

令人头疼的“躺平侠”

在很多海边礁石上,你都可以看到藤壶的身影。它具有形似贝类的钙质外壳,其实却是虾蟹的亲戚。在幼体阶段,藤壶也像虾蟹的幼体一样自由游泳,但发育为成体后,它就会寻找合适的基底永久停泊,从此“仰躺”进行固着生活。因此它被称作海洋“躺平侠”。

附着在海边礁石上的藤壶

藤壶的这一“躺平”行为,对海洋经济活动带来的却是危害。因为大量藤壶不仅会附着在礁石上,也附着于船底、潜艇、渔排、海洋监测装备、航标、海水管道等人工设施,从而严重影响海洋军事、民用设施的正常使用,造成巨大的经济损失。

藤壶附着在船底

洗船工用高压水枪清理附着在船底的藤壶

要想解决藤壶“躺平”造成的危害,首先要摸清这一行为背后的复杂机理。2019年4月,厦门大学海洋与地球学院柯才焕教授向同组的冯丹青教授提出,希望开启一项研究,了解藤壶“躺平”行为背后的机理。这项任务由课题组的博士后韩兆方接手。

8个月后,韩兆方通过一步步的尝试终于组装出了纹藤壶的基因组,在附着研究中也筛选了一些关键基因,并在组会上汇报自己的阶段性进展。就在这时,他得知了一个意想不到的消息——“但是藤壶的基因组最近已经被韩国人发表了。”课题组的师兄说。

韩兆方像是被人从后面打了一闷棍:“难道这半年多的努力都白费了?”他赶紧找到了这篇文章,仔细阅读了起来。结果正如师兄所说,这篇文章确实发表了藤壶的基因组,而且就是同一个物种——纹藤壶。

自己的研究被别人发表了怎么办?韩兆方和冯丹青教授经过一次次的讨论,确定出方向:一方面把藤壶基因组研究做得更细致、更完美,另一方面在基因组研究基础上,聚焦于藤壶的附着和成壳机制进行深入研究。

究竟是什么基因影响了藤壶的附着行为?这些基因是如何起作用的?藤壶又为什么可以形成钙质外壳,究竟发生了什么样的故事?团队决定,将研究的视野扩展到藤壶适应底栖固着生活的生物学故事中,更深入地挖掘“躺平”背后的秘密。

走前人没走过的路

2020年,博士生王志轩也加入了此团队。他与韩兆方,一个负责培养藤壶幼体,开展各类实验,另一个结合实验结果,对藤壶基因组进行数据分析。

王志轩在藤壶幼体养殖间

在筛查基因的过程中,他们发现,仅仅是与藤壶附着相关的基因就有几百个。到底哪些才起到关键的作用?“仅仅是把bcs-6和bsf这两个基因作为研究的重心,都下了很大的决心。”韩兆方说。他们不停地查阅文献,研究每一个基因的结构和表达。此时,环境与生态学院张原野副教授也加入了这项研究,进行指导帮助。

最后,他们的目光锁定了bcs-6和bsf。但是,关于前者仅有几篇基因表达量变化的研究,其功能研究是一片空白;后者则是二人在研究中新发现的基因。也就是说,他们无法在数据库中找到关于这两个基因功能的信息。加上藤壶属于非模式生物,后续的功能验证将格外困难。

没有前人研究的基础,便只能摸着石头过河,从零开始建立相关数据。幸运的是,在之前的硕士阶段,王志轩就培养了对序列信息的敏感性。研究中,根据bcs-6的序列和基因结构,他敏锐地发现,这个基因属于TRIM转座子。而目前,在动植物中关于TRIM转座子对宿主基因组进化的影响及其出现的机制仍然知之甚少。

这为团队开拓了一个新的思路,后续的研究才得以开展。最终的结果也证明,他们的判断是正确的。“bcs-6帮助了藤壶的附着,bsf则与藤壶附着之后形成钙质壳有关。”韩兆方说。

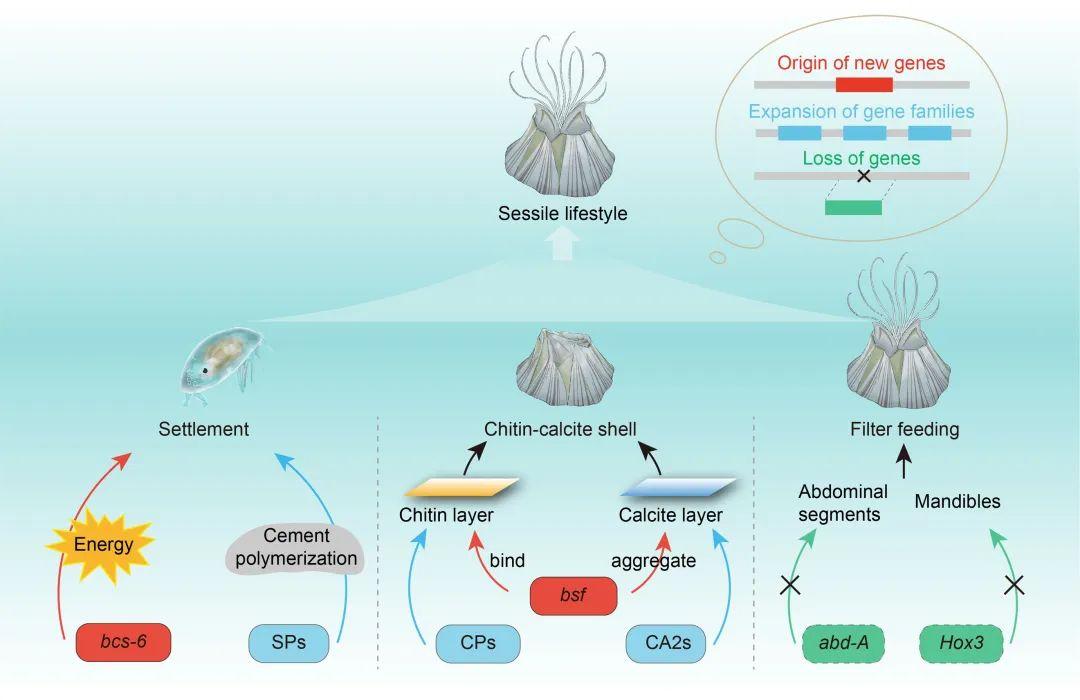

藤壶适应底栖固着生活过程中的基因进化和功能

最终,经过该研究团队的努力,今年4月,这篇题为“New genes helped acorn barnacles adapt to a sessile lifestyle”的文章,发表于国际顶尖期刊Nature Genetics。

该研究分析了代表性海洋污损生物藤壶附着和壳形成过程,通过探究新基因bcs-6和bsf的起源和功能,揭示了新基因为生物适应独特生境提供关键遗传基础,为海洋防污损技术和仿生材料研发提供了重要见解。

团队合影,左起:韩兆方、冯丹青、柯才焕、张原野、王志轩

用20年解决一个问题

“从2002年本科毕业进入柯才焕老师团队以来,海洋污损生物方面的研究,我已经做了20多年了。”冯丹青说。

所谓污损生物,就是像藤壶这样,会附着在船底和其他海中设施表面上的生物。冯丹青团队的研究,就是聚焦这些生物,研究它们的附着机理、寻找防治它们的方法。近日发表的这项研究,是他们20多年研究基础上的一个成果。

在此之前,团队还通过大量的研究,揭示了沙筛贝等海洋污损生物的群聚附着机制,以及海洋微生物对大型污损生物附着的作用、海洋植物化学防御藤壶附着的机制等,对于防止海洋污损生物附着具有重要的指导意义。

沙筛贝是一类入侵污损生物,危害性很大。团队发现,沙筛贝亲体释放的三种信息素比例约为1:1:3,就如同摩斯密码一般,可以精准地给同种幼体传递信息,诱导它们回到亲体身边聚集附着。一旦改变这一比例,幼体附着率就下降。“就像母亲喊孩子回家吃饭一样,孩子总能一下就听出自己母亲的声音。”冯丹青解释道。这一发现可以用于指导防治沙筛贝。

除此之外,团队还长期致力于天然防污剂的研发。当前商业海洋防污涂料使用最多的防污剂是氧化亚铜。然而,氧化亚铜在使用过程中,会源源不断地释放到环境中,对海洋、生态产生严重的重金属污染。

为了解决这一问题,课题组决定从大自然中寻找解药——他们从海洋生物及陆地植物中分离纯化出具防污损活性的天然产物,研制出了环境友好型海洋防污涂料。这种涂料可以在天然海区中有效防止海洋污损生物的附着,目前已应用于滨海核电厂的拦污网、深远海养殖平台、海洋监测装备等多种人工设施上。

而本次藤壶基因组的研究成果,不仅可以增加人们对藤壶附着机理的了解,更对防污产品的研发具有一定的意义。“如果我们把生物附着的关键基因搞清楚了,未来就有可能通过AI等技术,精准设计出需要的防污产品。”冯丹青说。

她表示,海洋污损生物的种类非常多,想要真正解决这个问题,还有很长一段路要走:“就像这次和环境与生态学院的张原野副教授合作一样,我们还想和更多学科合作,把更多的技术用到研究中来,才能更好地解决海洋生物污损的问题。”