将乐县位于福建省西北部。“将乐”之名,源于“邑在将溪之阳,土沃民乐”。

将乐县主要窑址分布情况(来源:中国陶瓷杂志社)

1988年的第二次全国文物普查揭开了将乐窑神秘的面纱,标本采集、遗址踏查、墓葬发掘均有所发现。2016年至2018年的窑址发掘,更是给予了学界一次深入解读将乐窑的机会。2017年9月,由中国古陶瓷学会主办的“将乐窑暨中国南方地区宋元青白瓷学术研讨会”在将乐县隆重召开,确定了将乐窑在中国古陶瓷史上的特殊地位。

将乐历史悠久,是福建省最早建县的9个古县之一,也是建县后县名一直沿袭至今的全国为数不多的千年古县,建县迄今已有1700余年。

勤劳智慧的将乐先民在商周时期已开始烧制陶器。据考古资料记载,将乐窑场的位置遍布将乐县的几个乡镇,生产范围十分广阔。

从两汉之前的印纹硬陶器,三国时期的罐、壶、堆塑瓶,两晋南北朝的青釉鸡首壶、褐色点彩罐、变体龙纹盖罐、阔口罐、盅、壶等器物,到隋唐时,将乐窑逐渐成为国内颇具盛名的综合性窑场。

东晋·青釉龙柄鸡首盘口壶(三明市博物馆 供图)

在陕西省西安历史博物馆“唐三彩”展区,挂着一幅“唐代瓷窑遗址分布图”,在全国60多个瓷窑遗址中,八闽属地只有将乐和南安两处。

唐·瓷窑遗址分布图(三明市融媒体中心 供图)

唐·青釉四耳盘口壶

北宋文学家杨时在《资圣院记》中写道:

将溪居闽之上游,地险而隘。鱼稻果蔬,与凡资身之具,无所仰而足,故五季之乱,人乐居焉。

另一方面,将乐文化底蕴深厚,历史上名家辈出。清乾隆《将乐县志》云:

邹鲁笃生圣贤之区,遗泽流风,至今未艾。过其里者,想文物声名之盛,问车服礼器,犹有存者。

人文荟萃伴生着经济繁荣,进一步吸引能工巧匠云集,推动制瓷工艺不断精进。

两宋时期,将乐窑进入了一个黄金时代。

将乐万全乡竹舟村的碗碟墩古窑址发掘出类型丰富的陶瓷遗物(杨为春 摄)

万全乡竹舟村的碗碟墩古窑址,是将乐宋元时期最主要的窑口,始烧北宋中晚期,盛于南宋。2016年考古揭露三条窑炉遗址,其中一条为分室龙窑。为研究分室龙窑的起源及古代窑炉结构的演变提供了极其重要的材料。(杨为春 摄)

将乐窑火延烧千年,至今不断。在将乐县安仁乡大南坑自然村,至今尚存一个在烧古柴窑,全村仍有60多人掌握传统柴窑烧制陶瓷技术,是福建省唯一还在使用的分室阶梯式龙窑。大南坑村的瓷窑从宋元延烧至今,比著名的德化月记窑还要早上600多年,在全国范围也属罕见。

将乐大南坑陶瓷技艺传承人陈克余在研究复原传统将乐窑陶瓷(何晓东 摄)

大南坑柴窑烧制的瓷器,荣获2015年中国工艺美术“百花奖”优秀作品。

大南坑还完整保留了分室龙窑建造技艺。分室龙窑是烧瓷窑炉样式中的一种,烧成温度可达1300多摄氏度,是传统陶瓷烧制的重要窑体样式,在我国南方分布广泛。分室龙窑建造技艺历史悠久,具有建造成本低,生产使用便利,烧制产品质量可靠等特点,在陶瓷生产中优势显著。

2017年福建省博物院考古将乐发现南宋至元代分室龙窑,经研究认为分室龙窑可能起源于将乐。

将乐安仁大南坑是福建省唯一在烧的分室阶梯式龙窑。仍保留传统柴窑烧制陶瓷工艺。分室龙窑建造技艺历史悠久,是传统陶瓷烧制的重要窑体样式。(林文斌 摄)

将乐窑产品以娟秀造型和传神气韵享誉盛名,体现了宋瓷不浮、不嚣、不靡、不媚的艺术风格,诠释“美到极致是自然”的艺术境界。其中青瓷产品质量精良、装饰丰富,有其独特的风格和韵味。当时南方有景德镇青白瓷、龙泉青瓷、建窑黑瓷等,诸大窑系可谓各有侧重,置身空前繁荣的窑业之林,将乐窑以其独有的风格崭露头角、蓬勃发展。

据专家考证,将乐窑的窑炉均为斜坡式龙窑,长达数十米,属于中国南方窑业技术系统,与江西、浙江有着较为密切的联系。产品大多采用匣钵装烧法,一器一匣钵;也有采用支圈覆烧法,产量较大。日常生活用品如碗、盘、碟等均采用轮制法成型技术;执壶、谷仓罐、凤首壶等采用轮制与手制相结合的办法。胎质经过滤淘洗,洁白细腻。瓷器外壁施釉多不及底,釉面多有细小开片,底足露胎。

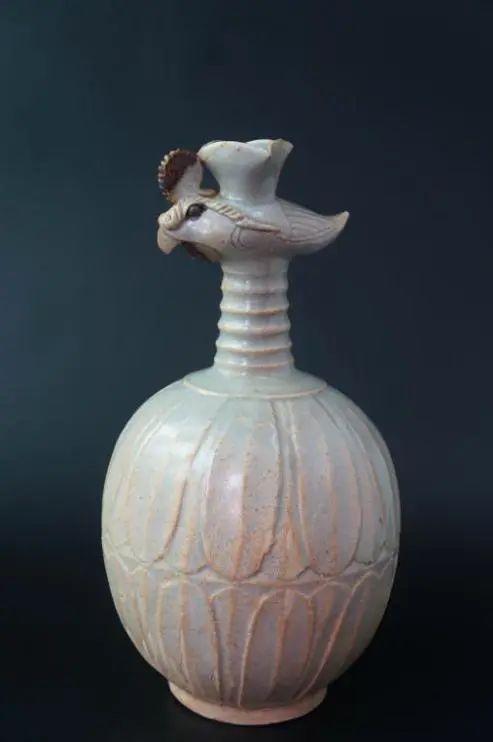

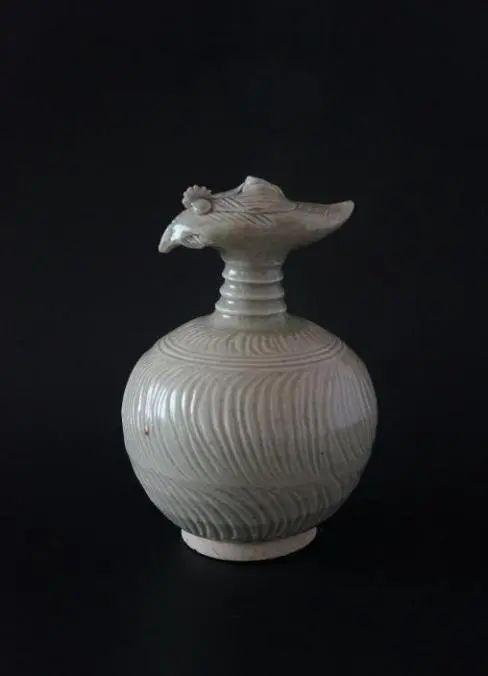

宋·将乐窑青釉莲瓣纹凤首壶(杨为春 摄)

将乐窑烧制的瓷器品种繁多,造型丰富。有碗、盘、瓶、罐、注子、盏托、壶、碟等日用瓷,还有少量冥器。两宋时期产品大多胎白、细腻紧致,器壁厚薄适中,火候较高,声音清脆,釉色纯正莹亮。元代起胎质变粗,器壁稍厚,胎色白中带灰,出现窑缝、棕眼等瑕疵,釉水透明度明显不如宋代,少数火候较低的器物表面有细小开片。

宋·将乐窑青白釉宝珠钮温壶

宋·万全窑青酱釉盏、花口盘双采罐、阔口深腹小瓶

元·青釉墩子碗、元·青白釉斜腹桶式炉

北宋·青白釉石榴盖罐

北宋·青釉十曲花口台盏

宋·将乐窑黄釉洗

北宋·酱釉莲花碗

宋·将乐窑酱釉台盏

北宋·青白釉刻花莲纹杯口瓶

宋·将乐窑青釉攒尖顶七层梅花纹塔瓶

南宋·青白釉莲池娃娃碗

宋·青釉花口凤首执壶,通高26.5厘米,口径5厘米,足径约8.5厘米,凤首传神,器腹光素,底为圈足。在凤凰的凤冠与眼部点缀褐彩,充分展现凤首的精气神,栩栩如生。

特别是南宋之后,泉州港出台了更多贸易优惠政策,使泉州港的贸易额逐渐超过了广州港,成为了国内最大的港口。将乐窑占据了地理优势,最大限度地节省了运输成本,同时还能最快得到市场反馈,随时根据市场需求来调整生产,所以将乐窑在宋代的外销瓷市场上占据了一席之地。

这个时期,将乐窑匠人们不仅融汇南北方制瓷工艺,博采众家之长,还根据泉州港海上瓷器贸易的流行风尚不断调整,形成了自身浓厚的地方风格与艺术特色。

基于海上丝路的兴盛,将乐窑蓬勃发展,产量庞大,大量瓷器顺闽江东下出海外销。

2007—2015年,西沙群岛海域开展了一系列大规模的水下考古调查工作,发现了数个沉船遗址,其中宋代沉船上搭载的瓷器中,发现了一大批福建地区窑场生产的器物,其中就有将乐窑的青白瓷。此外,在福建沿海的南宋沉船、上海青浦青龙镇港口遗址和菲律宾,也陆续发现了将乐窑生产的瓷器。

尽管将乐窑宋瓷在知名度与技术难度上不如当时的五大名窑,但足够以小见大,从中看出宋代中产阶级的极简审美情趣。正如2017年9月,中国古陶瓷学会副会长陈克伦在将乐窑暨中国南方地区宋元青白瓷学术研讨会上指出的:“将乐窑是福建非常重要的一个青白瓷窑口,特别是在两宋时期。将乐窑有非常重要的代表性,代表了整个福建地区在当时青白瓷烧造的一个水准。”

将乐窑是历史文化变迁与海丝之路的见证。“让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来。”传承和发扬光大将乐窑,将成为新一代将乐人的担当与使命……