泉州的街巷众多,像一条毛细血管,串联起古城的过去与未来。在纵横密布的老巷,烟火气与原生态并存,厚重的历史散落在市井生活中。

巷多,巷名的由来也颇为有趣。豆生巷、米粉巷、米仓巷、帽巷、打铁巷、打锡街......既有因“洗豆生”而出名,又有因打铁而闻名,还有因巷中有碾米、碾面的作坊而得名。

不管如何,这些以手艺、行业、柴米油盐命名的街巷,都从不同方面反映了泉州历史文化的地域特色和丰富内涵,同时也见证着泉州民生产业的发展变迁之路。

“豆生”是闽南语中豆芽的意思。旧时,巷中陈姓人家数代从事“洗豆生”行当,因洗出的豆芽可口好吃,闻名一方,因此得名“豆生巷 ”。

豆生巷2号陈家宅院,曾摆满上百个陶缸,一缸缸排到巷口,缸里是一颗颗正萌芽的绿豆;这里,闷洗出的豆芽爽脆可口,被销往泉州城内千家万户。

豆生巷6号铁门外,“泉州市乐器厂”的招牌已有些年岁。从昔日的“群声戏院”,到上世纪五六十年代的乐器社,这里组装出厂的“幸福”牌钢琴,在泉州曾风靡一时,各种中西洋乐器销往全国各地。

两条小巷曾聚集了众多手工艺人,洗豆生的陈家人,做乐器的工人,还有打石人家和裁缝师傅……如今,陈家老宅里的豆生井已被盖上,但那段岁月仍深深留在老泉州人的心里。

在中山中路110号南侧,有一条没有路牌的小巷,不足百米,只有三四户人家,门牌均为中山中路。

小巷名为“米粉巷”,这条听起来好吃的巷子,已说不清来历。有着伊斯兰建筑风格的米粉巷口,现已被招牌遮住。

巷子有一口水井,据说井底的水与百源清池的水相通,水面会随之产生高度变化。

米仓巷东面连接广平仓巷,西面通县后街。因为古代泉州府衙在这里设立粮仓,故该巷称米仓巷。

帽巷南接奎章巷,北抵西街,全长约130米。清代在帽巷内设有磨坊,因“磨”与“帽”谐音,于是就称为“帽巷”。

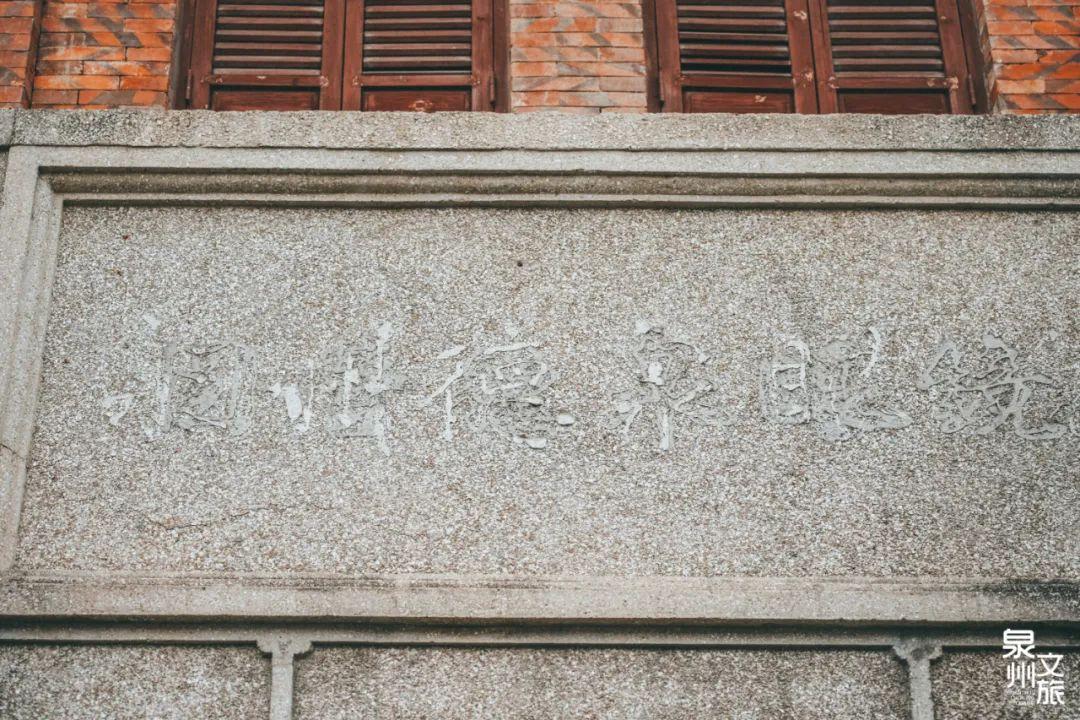

作为既狭且短的支巷,帽巷却不乏亮点。巷中有远近闻名的听桐别墅,还有许多历史文化留下来的细节,值得细细品味。

这座洋楼是由越南华侨蔡光远设计的,建造于1933年。宋诗有云:“空亭无人日色午,但听桐叶惊秋风”,“听桐”本身就是传统诗词里面唯美的意象之一,泉州又称“刺桐城”,别墅以“听桐”为名,意蕴深远。

听桐别墅面南背北,为两层的砖木石混合结构,楼前修建一个风水池,还有点缀和防火之用。

如今,这两条打铁巷已经没有一间打铁铺了,但巷名仍沿用至今。裴巷打铁巷宽仅1米多,长约200米,巷内门牌号仅有几户人家,这条在地图上找不到的巷子,还需多加留意才能找得到。

清末,锡器因“盛水水清甜、温酒酒甘醇、贮茶色不变”,备受百姓青睐。在巷宽仅两三米的打锡街头,便汇集了二三十家锡铺。

锡产业的兴盛,匠人们的云集,使得这条可追溯至唐宋的小巷,一跃成为坊间有名的专业“打锡巷”。20世纪90年代,小巷再次拓改,打锡巷更名打锡街。

来源:泉州文旅

编辑:许培吟

审核:郭巧燕、薛相宜