39551028-e0b6-47a2-915f-01bac9c77cde.jpg)

39551028-e0b6-47a2-915f-01bac9c77cde.jpg)

批量“生产”水师提督二十多位

全国遥遥领先

道光皇帝官方认证

“武功最盛之区”

这正是清代的福建同安

厦门同安区“送王船”民俗活动已有六百多年的历史,图为古坑村“送王船”活动,为纪念清代乾隆年间的同安籍水师提督蔡攀龙。夏海滨/摄

那么,在这片英雄的土地,盛产水师提督的原因究竟是什么?

水师提督这一官职,极具清朝特色,是清代驻守在沿海沿江省份的最高军事长官,我们耳熟能详的施琅、关天培、丁汝昌都曾担任过这一职务。

清朝年间,国家东南沿海风云变幻,倭寇和海盗猖獗,西方殖民势力也接踵而至,福建从兵家“不争”之地,摇身一变为海防一线。

古同安今厦门,就处在冲突的焦点区域。明清时期,古同安包括今天的厦门市六区、金门县及漳州市龙海区的一部分。负山襟海,近抚金、厦,绾结澎、台,是闽南泉州、漳州接壤的重要之处,地势险要。

明天启年间《泉州府舆地图说》之《同安县图说》,现藏于美国国会图书馆。图源:同安区图书馆

从宋元时期泉州刺桐港的兴起,到明代漳州月港的崛起,又或是在清代被辟为通商口岸之一厦门港的奋起,无论在古代还是近代,地处于闽南地区中心位置的同安,都是海上交通的中枢之所。

康熙元年(1662年),清廷在福建专设水师提督。康熙二十年(1681年),福建水师提督署移驻同安县嘉禾屿(今厦门岛),节制金门、海坛、南澳三镇,兼辖台湾、澎湖水师军务。

在那个海战迭起的年代,同安出现了许多好勇尚义的军事将领。他们前赴后继,接过先辈们封疆砥柱、守岛卫国的“接力棒”,为国家的海防事业作出卓越贡献。

同安籍的浙江提督陈伦炯被梁启超推崇为“探险的实测的地理学者”。图为陈伦炯所著《海国闻见录》之《沿海全图》(厦金部分)图源:同安区图书馆

如广东水师提督李光显从军三十年,身经大小战役数十次,两广总督阮元亲题“海邦著绩”匾额予以褒奖;

浙江提督吴升曾随靖海侯施琅参与澎湖、台湾的战斗,任职广东水师副将时,率领水师巡视三沙群岛,力证我国在清代时对南海行使主权;

江南提督林君升历经康熙、雍正、乾隆三朝,总辖江苏、浙江、福建、广东四省军务,曾奉命勘察台湾地形,深入县府了解民情,广查物产分布,被称为“清代勘台地形第一人”。

水师提督保家卫国、开拓创新的精神犹如穿越时空的纽带,将忠义奋勇代代相传。

“清代守卫海疆的同安籍将士中,除了提督级别的将领,也有总兵、副将、参将等各级将士。提督之间也不乏父子叔侄或是翁婿关系。”同安文史专家颜立水介绍,或许正是有此传承和榜样,尚武之风在同安得以盛行。

在帆船时代,船只的性能往往能决定海战的最终走向,因此,攘外安内无不重视“船坚炮利”。

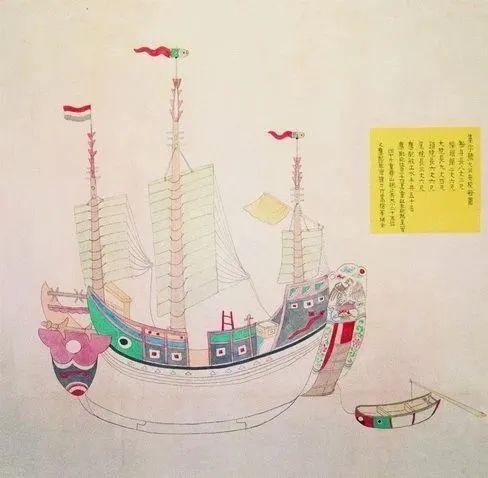

在无数次的战斗中,官军与海盗之间的“军备竞赛”极大地促进了武器装备发展。一种同安产出的船头尖、速度快、船身稳,名为“同安梭船”的帆船成为“卷王”,最后成为大清水师的主力战舰。

故事则要从两个同安老乡的“军备竞赛”说起。

同安梭船模型 陈嘉新/摄

蔡牵是乾隆嘉庆年间纵横闽浙的地方武装,老家在今同安区西柯街道西浦新厝顶里。他拥有战船数百艘,部众两万余人,多次攻打台湾和东南沿海,屡屡击败清廷官兵。

嘉庆初年,蔡牵团伙联合广东艇匪用抢劫到的可装三四千石的大型米艇,冲撞闽浙水师只可装五六十石的同安梭船,居高临下,官军屡遭败绩。

改造战船成了闽浙水师当务之急,这个任务就落到了时任定海镇总兵李长庚的身上。

李长庚与蔡牵是同安老乡,俩人的老家隔着东西溪相望,双方缠斗十数年,互有胜负。

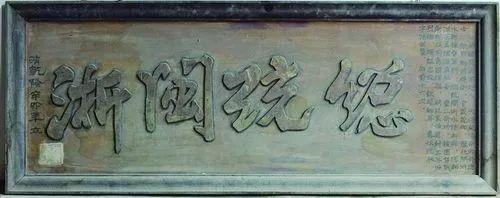

李长庚历任海坛镇总兵、澎湖协副将、定海镇总兵、福建水师提督,最后官至闽浙水师提督军门、总统闽浙水陆舟师。图为李长庚的牌匾“总统闽浙”。何东方/摄

嘉庆六年(1801),李长庚督造的30艘米艇下水,每艘长十余丈,载红衣、洗笨、劈山等炮20门,全数编为“霆”字号,所以又称“霆船”,所向披靡,擒贼甚众,贼船四处逃匿。

但是,蔡牵没有坐以待毙。他暗中向商人行贿,让他们建造比“霆船”更大的同安梭船,双方的“军备竞赛”持续进行。

嘉庆十二年(1807),李长庚转战闽浙海面,数次击败蔡牵主力,亲自上阵肉搏,不幸被炮弹击中,战死疆场,连嘉庆皇帝都深受震撼,为之落泪。李长庚死后,他的部将继续追杀蔡牵,两年后,在王得禄、邱良功的船队合力下,蔡牵葬身海底。

蔡牵之乱持续十余年,官军疲于奔命,直到闽浙水师装备了大同安梭船后,才平息叛乱。

集字号大同安梭船图 图源:福建省闽南文化研究会

性能优越的同安梭船成了清代中期最大、性能最好的外海战船,既是南方船只的典型代表,也是中国古帆船技术的巅峰之作。

后来,清廷在全国水师推广同安梭船,作为主力战船,守护海疆。陈延杭先生《同安梭船》统计说:“清代嘉庆朝以后,各省海防战船总数以同安梭船居首位,共365艘,约占全国的40%。”

直到鸦片战争后,同安梭船才被移除水师装备,继续作为渔船和商船发挥作用。

千载同安,海丝古邑。作为彼时全国最优秀的船型,同安梭船展现了同安人追求科学技术的探索精神和对外开拓探求理想的进取精神。同安先民瀚海风帆,经略海洋走向深蓝的足迹也通过同安梭船,一寸寸印刻下。

在同安区环城西路与同莲路交叉路口,必达天桥将周边的BRT快速公交枢纽站和商业广场相互连通,行人、车辆实现分流,市民可以通过天桥快速出行。

天桥取名必达,除了字面上“必达”的含义与天桥功能相契合,也是为了纪念同安历史人物吴必达。

厦门市第一座环形天桥——同安必达天桥。夏海滨/摄

吴必达任广东全省水陆提督军门时,曾命水师巡防东沙、西沙、南沙诸群岛并记录岛礁水道,为我国维护南海主权留下宝贵资料。

他的故居坐落于同安大同街道溪边社区溪边街,当地人称“提督衙”。当年,邻居是叶姓大户人家,身居高位的吴必达在建房时为方便邻居出入,将房屋右侧护厝往内缩,把巷子留宽到轿子也能横着走的程度。

“有千年潭子尾叶,无百年吴必达”,这句俚语因此广为流传,表达的意思是吴必达当官得势之后从不仗势欺人,礼遇邻居、以和为贵。

吴必达故居是极其罕见的“不对称”大宅,右边护厝比左边护厝窄了好几米。图源:厦门市导游协会

在厦门同安新城的核心区丙洲岛,一座高达17.56米的陈化成雕像巍峨矗立,雕像面朝大海,剑眉星目,手握剑柄,已经成为同安的一座地标。

高明磊/摄

丙洲村素以民风彪悍、侠肝义胆闻名,陈化成生长在这样的环境下,自幼习水性,精武艺,22岁入伍清军水师,曾率领部队驻防台湾、金门,历任把总、千总、参将、副将、总兵等职,并且一路擢升至金门总兵。

在此数十年间,曾追随清代水师名将李长庚、王得禄等人征战南北,英勇果敢,屡立战功,被李长庚称为“名将才”。清道光十年(1830年),他被提升为福建水师提督,驻守厦门。

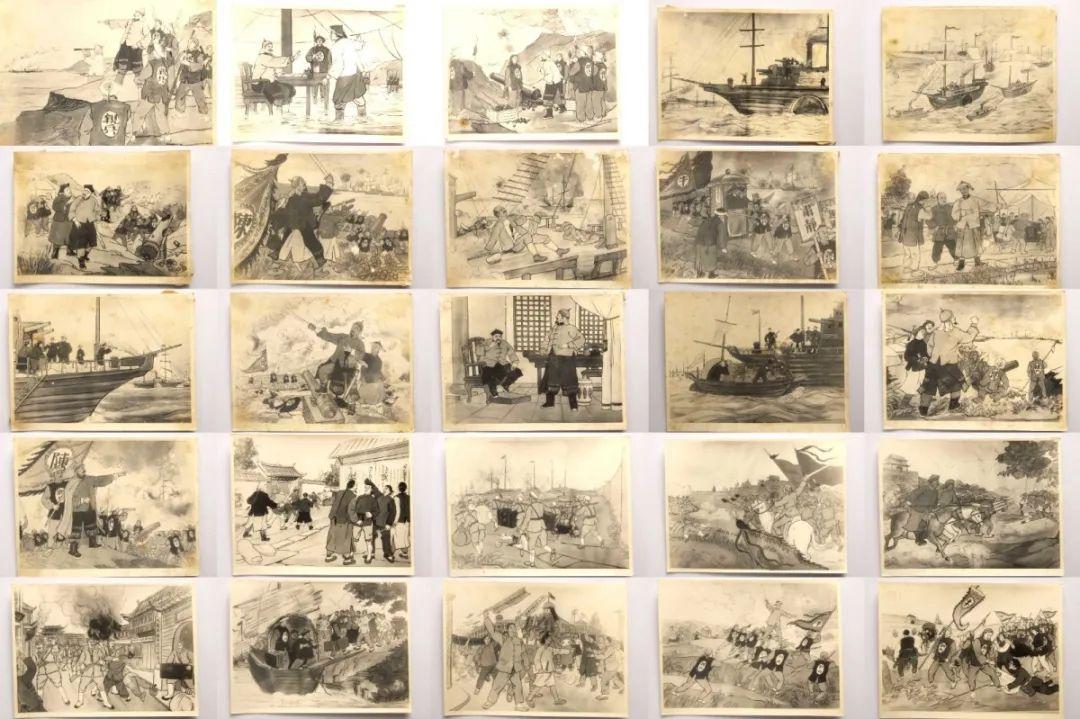

1840年,鸦片战争爆发,清廷特派陈化成为江南提督,驻守吴淞口。1842年,英国侵略军攻击吴淞口,陈化成身先士卒,壮烈殉国。

陈化成抗英事迹连环画 图源:厦门市博物馆微信公众号

“陈化成为官、治军素以公正廉洁、爱兵如子著称,将士们称他为‘廉将’‘陈佛’。”同安区闽南文化研究会会长林永富表示,陈化成的爱国情操和品格美德,为同安这片英雄故土长留一脉清风正气。

治世以文,勘乱以武,二者不可偏废也。古同安造就了诸多文武兼备的海国英杰,他们熟悉港汊舟楫,善于海上征战。同时,也成就了不少精研海务的海洋地理学家。

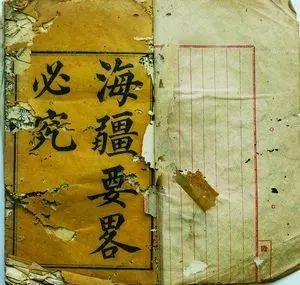

水师提督们鼓动风帆,舟行瀚海,踏浪于台湾海峡,逐波于南海诸岛。他们积迭阅历、参稽考验,撰写下一部部凝结心血的海疆文献传于后世。

福建水师提督李廷钰《海疆要略必究》

沐浴海风,深耕蔚蓝,福建的千山万水造就了丰富多元的文化。闽人对于海洋既存敬畏,又有向往,这也让百年前踏波逐浪的海国英豪们,在一代又一代人的努力下,得以传承、衍化、延续,并将以崭新的面孔,开启与新世代的互动、联结。