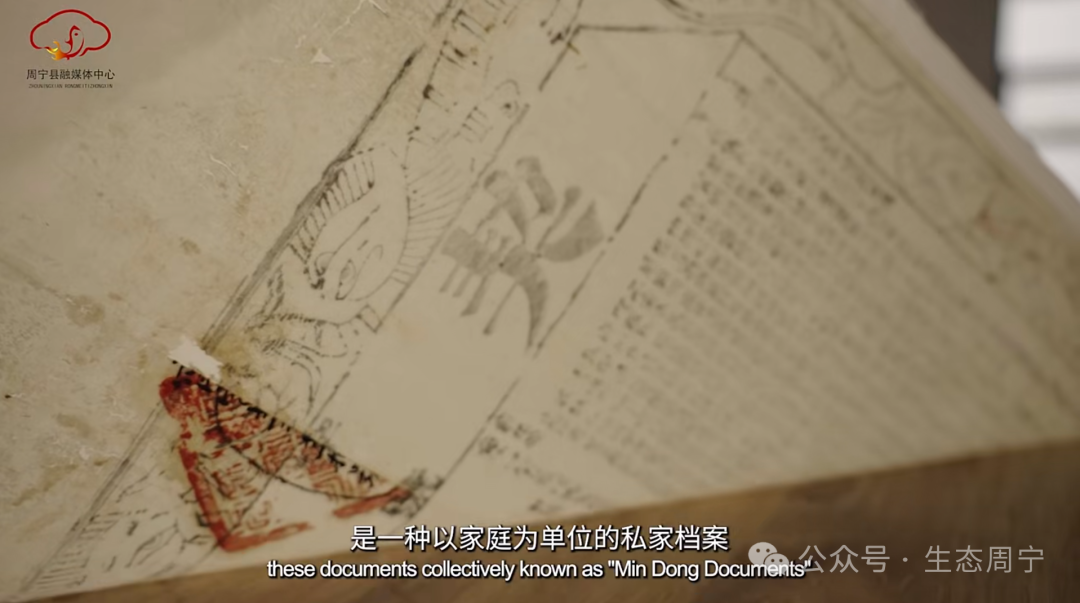

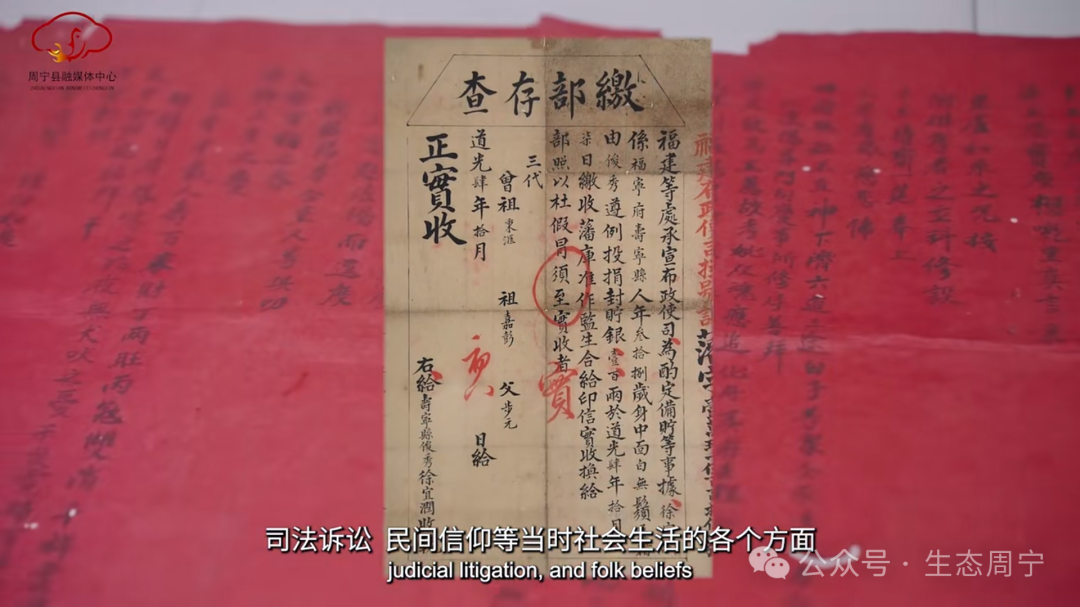

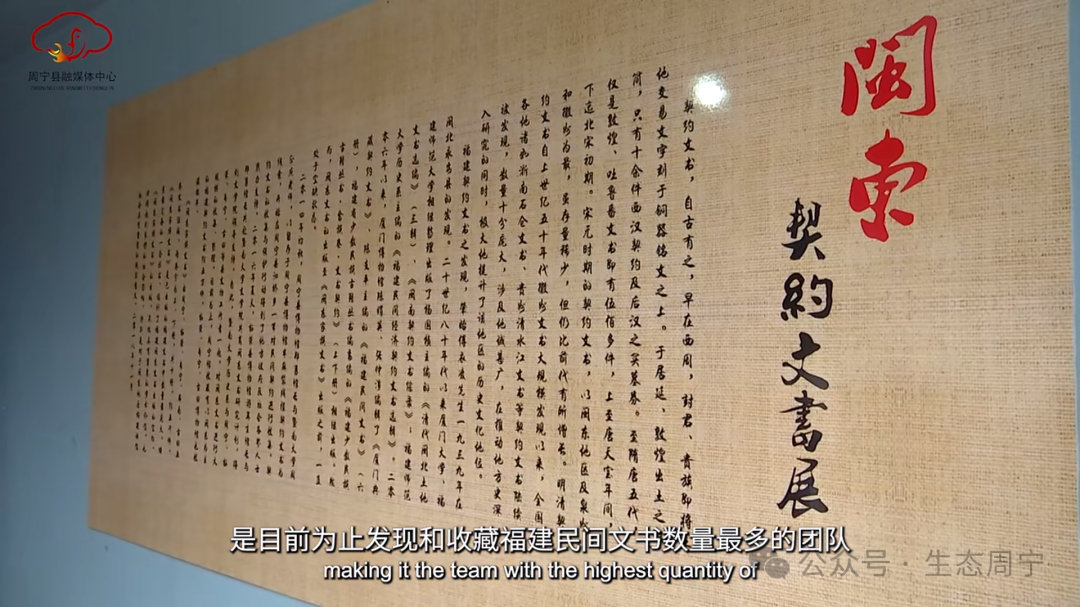

在闽东,有一种特殊的文献资料,它横跨闽东9个县市(区)的各个村落,纵贯明代中期至新中国成立初期,是一种以家庭为单位的私家档案,被称之为“闽东文书”。这些被装在“契盒”中的档案资料,名目繁多,内容丰富,涉及土地买卖、民间借贷、家庭婚姻、财产继承、司法诉讼、民间信仰等当时社会生活的各个方面,为我们研究闽东地区传统乡村社会经济史、社会史、法律史、民俗学、语言学提供了巨量的原始资料。今天,就让我们一起走进尘封已久的闽东文书世界,感受那份原生态历史文化遗产所蕴含的智慧与魅力。

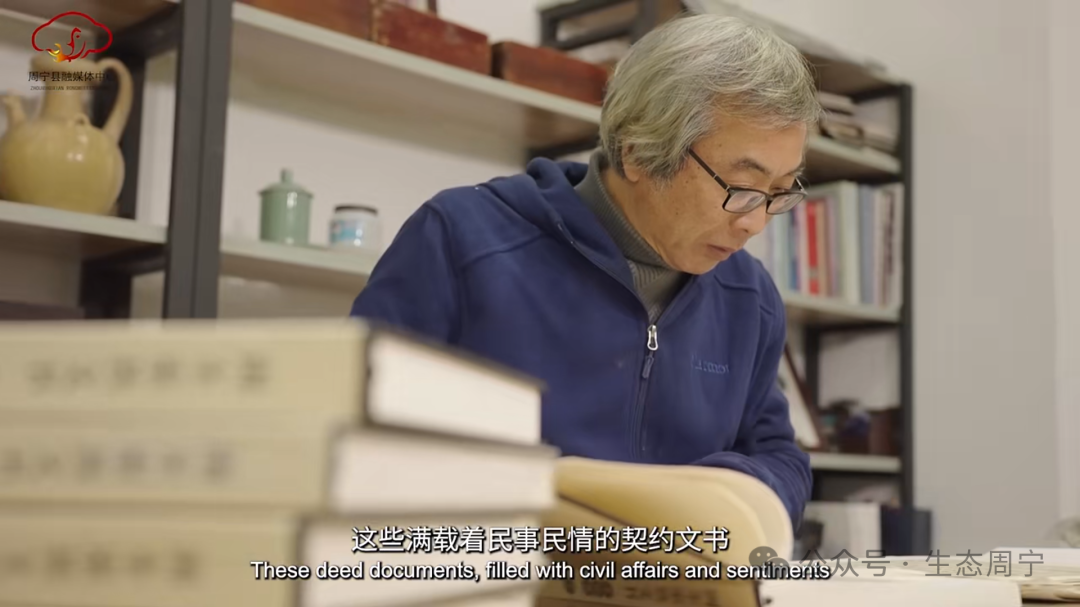

郑勇,周宁县博物馆馆长,他致力于收集、修复和研究民间文书已有十个年头。2014年,郑勇偶然结识了正在周宁调研走访的暨南大学历史系周正庆教授,他们有着共同的学术旨趣和收藏爱好。

周老师是对(民间文书)这块,他说兴趣很高,他说你个人如果能够收集到七八百件,说明这个区域的文书的存量是巨大的,能不能我们共同合作做个课题。

于是,就在当年,暨南大学历史系和周宁县博物馆就共同成立了“闽东文书”课题组,开始了长达十年的课题研究。为了更好地保护这些民间原始档案,课题组扎根闽东,深入闽东地区九个县市,抢救性地搜集、保护和整理这些散落在各地的契约文书。

早期收集民间契约文书主要是找拆迁市场,从老旧房屋里面发现了不少像类似这样的一个契盒。到了后期,我们主要是跟一些文物爱好者,交流得比较密切。他们一发现有这些文书,我们就通过电话联系,然后把它收集过来。

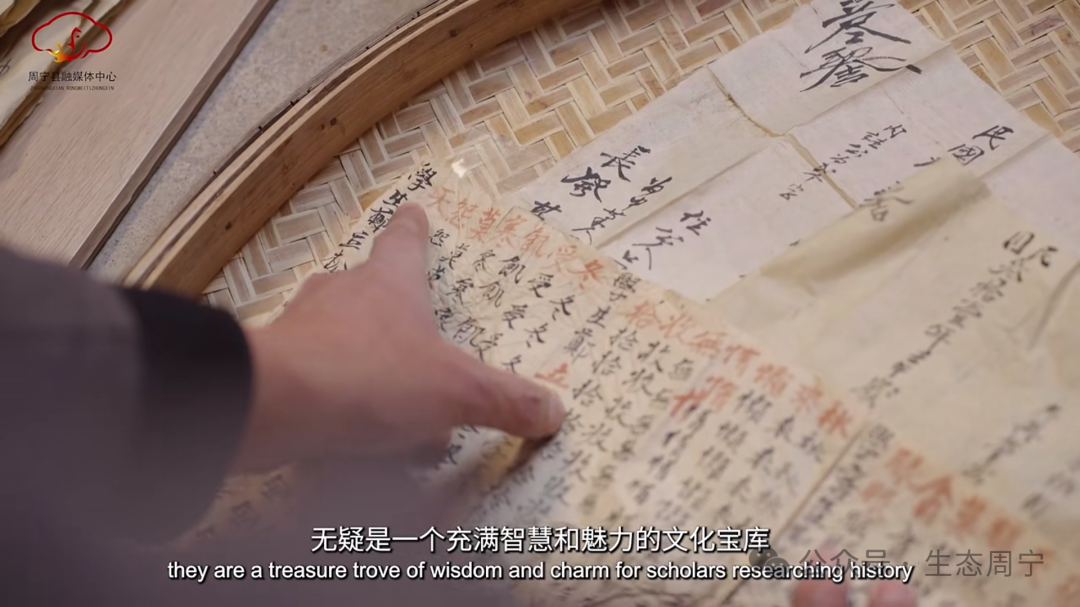

与传统的官方典籍不同,民间文书的创造和使用主体是普通民众,记载的是传统社会的生活百态。对于许多家庭来说,这些古老的纸约可能已经过时,失去了主张权益的实际意义。但对于研究历史的学者来说,这些“原生态”“系统性”的民间文书,无疑是一个充满智慧和魅力的文化宝库。通过对这些民间文书,他们可以真切看到“人的历史”的鲜活样貌,还原当时基层社会运行的真实情况,进而真正走进历史上普通百姓的生活世界。

史料是历史研究的基础文献,这些满载着民事民情的契约文书富含历史与民俗文化独特价值,为我们了解闽东社会的历史变迁和文化特色提供了珍贵的资料和视角,对研究东南地区传统社会向近现代转型具有重要的文献价值,对弘扬契约精神、深化乡村治理、构建诚信社会具有重要的现实意义。

这套文书的特点就是以家族为单位,就可以很系统地、很完整地研究一个家族。有的时间更长一点,比如从明代晚期一直到解放初期,整个系列非常清楚。所以对对学者研,研究人物的纵向关系和社会的横向关系,很有参考价值。

时至今日,“闽东文书”课题组已收集到超过10万件民间文书,是目前为止发现和收藏福建民间文书数量最多的团队。著名学者、中国史研究会会长冯尔康先生认为:闽东文书是继徽州文书、清水江文书之后,中国民间文书的又一次重大发现。2020年,“闽东家族文书的整理与研究”被列入国家社会科学重大基金项目,并出版了阶段性研究成果《闽东家族文书》三辑25册,是福建民间文书第一次成体系大规模历史现场的全新整理成果,改变了福建大型民间文书出版偏少的现状。

一份份文书,一段段记录。这些凝聚着闽东人民生活智慧的文字,超越了时空,继续影响并启迪着后人,在山海之间不断闪耀着“闽东之光”。

往

期

推

荐

图文来源:周宁县融媒体中心拍摄制作(阮仕钊 叶晓晖 陈娟娟 陈敏 刘涓 周梓泓)

本文编辑:汤文娟

二审:魏知秋

三审:郑文敏

终审:阮仕钊