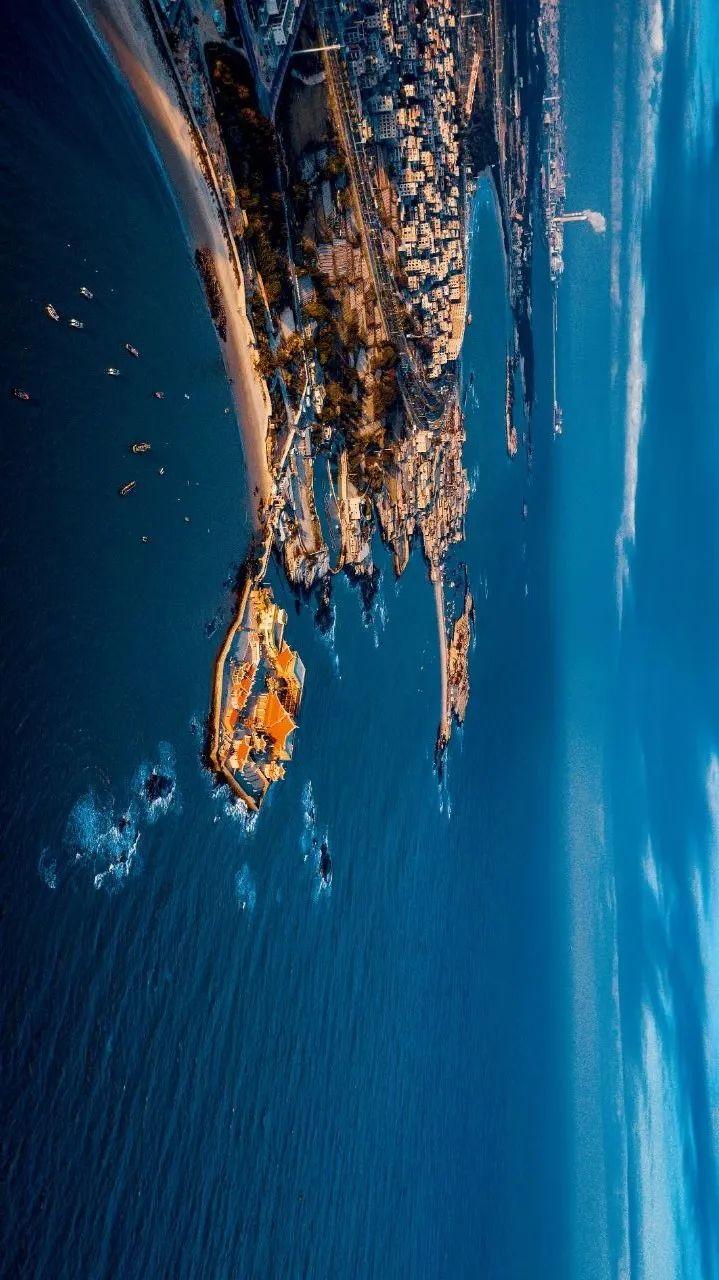

▲ 泉州市晋江围头湾触角沙滩海岸线。摄影/陈小羊

▲ 泉州市晋江围头湾触角沙滩海岸线。摄影/陈小羊

2024年1月28日,“何以中国·向海泉州”网络主题活动在泉州启动。以“向海泉州”作答“何以中国”,全方位深度展示泉州的辉煌灿烂历史和深厚文化底蕴。

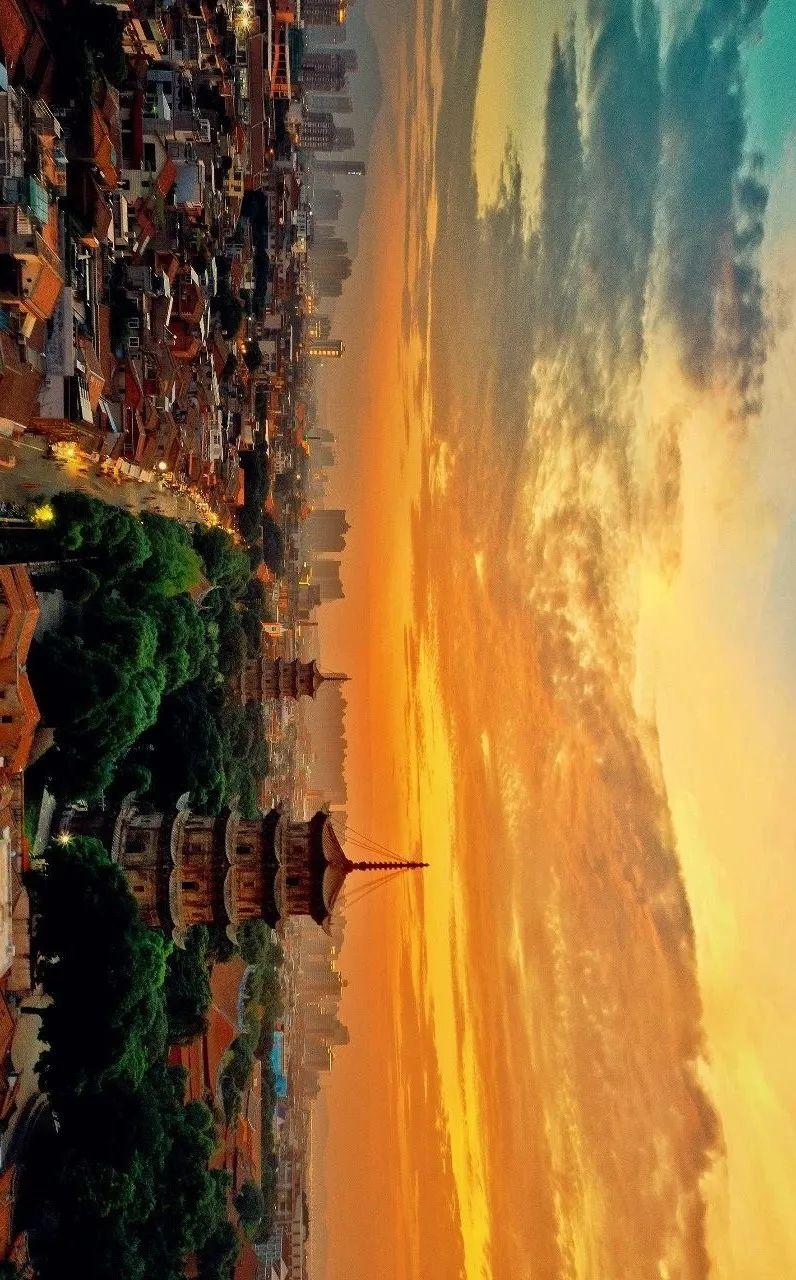

位居福建东南一隅的泉州,在历史上是一个特别的存在。宋元时期东方第一大港,世界海洋贸易中心,拥有百万人口。唐朝煌煌都城长安,巅峰时人口也不过百万。

▲ 中山路与东、西街交叉口,欧洲风格的钟楼、南洋风格的骑楼,与不远处古色古香的西街,形成了微妙的混搭,历史在泉州留下了自己的印记。供图/图虫创意

▲ 中山路与东、西街交叉口,欧洲风格的钟楼、南洋风格的骑楼,与不远处古色古香的西街,形成了微妙的混搭,历史在泉州留下了自己的印记。供图/图虫创意

那是一个怎样的泉州?北宋泉州太守陆藻在其《修城记》里描写:“人物庶繁,驿道四通,海商辐辏,夷夏杂处,权豪比居”“驿骑通途,楼船涨海”“朱门华屋,钿车宝马相望”。

低调的滨海古城,却曾以“刺桐港”之名享誉世界。它的标签——“世界宗教博物馆”,“宋元东方第一大港”……均与传统中国气质不符。中国传统重农耕,它经商;中国传统倚靠土地,它对话海洋;中国传统独尊儒家,它众神护佑、包容开放。泉州谱写了宋元时期的海洋传奇,无愧世界遗产。

那么,唐前还是一个化外之地的泉州,何以登上海洋贸易中心的舞台?

网络上曾有一个问题:全中国到处都是“兵家必争之地”,那么有没有兵家“不争”之地呢?

到处“兵家必争”的印象,大多来自清初顾祖禹《读史方舆纪要》里的点评,然而写到福建时,顾祖禹一声长叹——“僻处海隅,褊浅迫隘,用以争雄天下,则甲兵糗粮不足供也,用以固守一隅,则山川间阻不足恃也”,当然也就“兵家不争”了。

“僻处海隅,褊浅迫隘”,是福建大多数城市古代发展的真实写照。陆地缺乏资源,却可向海而生。明末清初顾炎武在《天下郡国利病书》中说:“海者,闽人之田也。”近海捕捞与养殖,就是其日常食物来源。

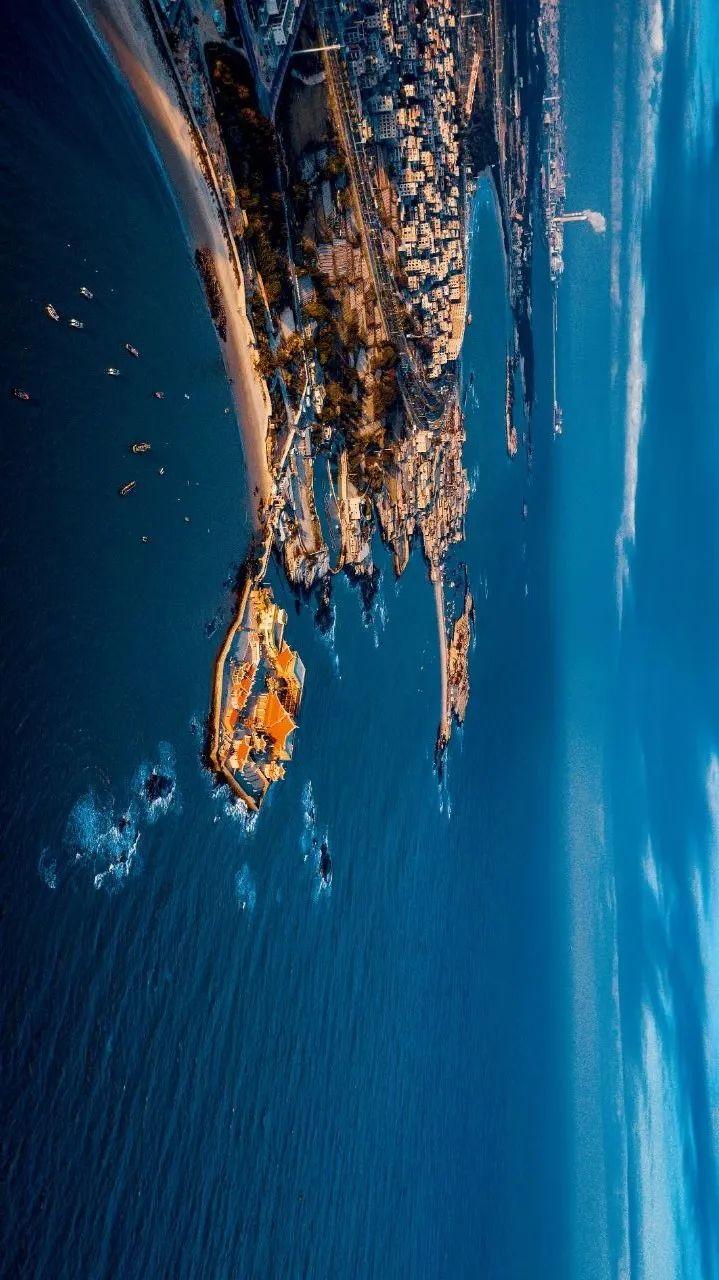

▲ 泉州拥有狭长的海岸线,盛产天然良港。观音山是一个小山包,三面环海,海天一色,景致颇为壮阔。摄影/陈剑

▲ 泉州拥有狭长的海岸线,盛产天然良港。观音山是一个小山包,三面环海,海天一色,景致颇为壮阔。摄影/陈剑

如果把眼光望得更远,看到被海洋连接起来的整个海上世界,波涛诡谲的背后是更为广阔的贸易市场和令人垂涎的巨额财富。于是“兵家不争”之地,就有了陆地不可比拟的优势——得天独厚的航海条件。

泉州的海洋传奇,似乎天生注定。命运的机遇,也在唐末悄悄降临:安史之乱后,欧亚大陆陆地交通受阻,陆上丝绸之路被迫中断。焦虑的中外商人以及缺乏财富收入的宋廷,只能将目光投向海洋。此刻,中国东南沿海的海上贸易路线,就显得尤为重要。

唐朝末年,兵祸不息,各地起义不断。河南光州人王潮、王审邽、王审知兄弟三人,加入王绪起义队伍。进入漳州时,王绪死,王潮成了主帅。按计划,王潮应进军成都勤王,不料却被泉州人挽留,这一留,竟开启了王氏集团治理泉州的历史。从王潮任泉州刺史始,到王审邽及其子王延彬,王氏集团的重要成果之一,就是在地狭人稠的泉州积极发展海外贸易。

▲ 宋元泉州城的南门遗址——德济门遗址的航拍。随着外国客商不断到来,泉州城几次扩城,德济门即是泉州古城最后拓展的南界。摄影/赵啸飞

▲ 宋元泉州城的南门遗址——德济门遗址的航拍。随着外国客商不断到来,泉州城几次扩城,德济门即是泉州古城最后拓展的南界。摄影/赵啸飞

历史的一个偶然,却激发了泉州的潜力,成其辉煌。李东华在《泉州与我国中古的海外贸易》中评价:“王审知与王延彬的对外贸易政策,有异于传统中国的价值取向。这种取向又是造成日后福建沿海地区与中原传统文化有重大差异的重要原因。”

差异何在?重农抑商与弃农重商。在重商的价值观下,泉州农民纷纷扔掉锄头行商。本分的,以乡村所产,和人交换,由此催生遍及泉州的草市镇;活分的,则依附海商,集资购买番货。为此,泉州知府真德秀不得不写了一篇《劝农文》。

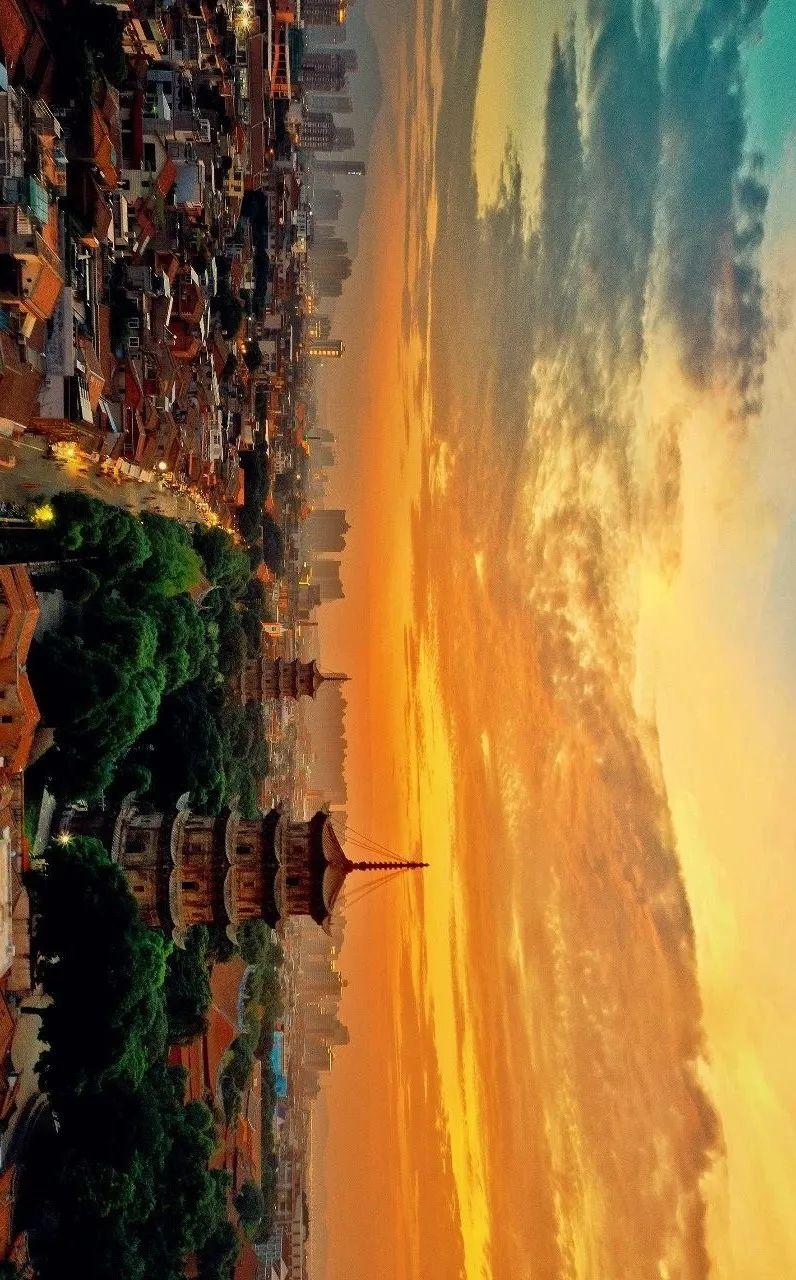

▲ 在闽南人心目中,红色代表喜庆、吉祥,可趋吉避凶。在红色调的古城核心保护区中,开元寺的一对唐宋石塔——镇国塔、仁寿塔(合称东西塔),是泉州“第一高”。摄影/赵啸飞

▲ 在闽南人心目中,红色代表喜庆、吉祥,可趋吉避凶。在红色调的古城核心保护区中,开元寺的一对唐宋石塔——镇国塔、仁寿塔(合称东西塔),是泉州“第一高”。摄影/赵啸飞

作为闽南地区的三座代表性城市,厦、漳、泉三城的文化性格在边缘性和兼容性上差别不大,但务实性上差异较为明显。有人把三地用《西游记》中三个角色分别对应。唐玄奘是厦门,面白如玉,性情温顺,人见人爱的旅游城市,而且有紧箍咒,有特区与副省级城市的法宝,便于整合资源;沙悟净是漳州,沉稳内敛,敦厚朴实;孙悟空则是泉州,实力超群,敢想敢干不安分,爱折腾会折腾,经济搞得有声有色——它可是福建除了省份城市福州之外的唯一一个万亿GDP城市。如果用三首闽南语歌曲来形容三地人的风格,《免失志》的温情对应厦门,《欢喜就好》的性情对应漳州,《爱拼才会赢》的激情则对应泉州。 ▲洛阳桥位于洛阳江入海口处,江海混合,跨江接海,乃是中国现存最早的跨海梁式石桥。摄影/叶晓峰

▲洛阳桥位于洛阳江入海口处,江海混合,跨江接海,乃是中国现存最早的跨海梁式石桥。摄影/叶晓峰

人生可比是海上的波浪/有时起有时落/好运 歹运/总嘛要照起工来行/三分天注定/七分靠打拼/爱拼才会赢……

海洋精神和重商思想,冲击了泉州各阶层,令泉州充满生气与活力。1087年,宋廷下令在泉州设立管理海洋贸易的机构市舶司,泉州就此跃上世界舞台,一鸣数百年。

1225年,55岁的南宋宗室子弟赵汝适写成《诸蕃志》。这是一个绮丽丰富、精彩绝伦的海洋世界:洗完澡要用郁金涂体的“故临国”、用鱼眼睛制作灯油的“中理国”、女尊男卑的“女人国”……海外诸国风土物产尽在掌握,连从泉州去往海外各国的航线里程,都有记载。有意思的是,赵汝适根本没有出过海。为了写出如此“身历其境”的海国见闻录,赵汝适阅览了大量海图,并经常找各国客商聊天,详细了解情况,再翻译成汉语。他对海外事务的热情不是特例,在泉州的宗室子弟们,不少都参与过海外贸易管理,更多人则或明或暗地直接投身于海外贸易这个回报利润极高的活动中。赵汝适也于1225—1227年出任了泉州专职管理海外贸易的最高官职——提举市舶司。 ▲泉州市舶司设立于1087年,标志着泉州正式成为开放的国家对外贸易口岸,极大地推动泉州对外贸易的发展速度。摄影/赵啸飞

▲泉州市舶司设立于1087年,标志着泉州正式成为开放的国家对外贸易口岸,极大地推动泉州对外贸易的发展速度。摄影/赵啸飞

泉州市舶司,这个相当于“海关”一样的海外贸易管理专门机构,对泉州的意义不言而喻。1125年,泉州市舶司与广州市舶司在获取官方拨给的、收购海外货物的“抵扣券”方面,已享受同等待遇,足见市舶司设立后泉州海外贸易发展势头之猛烈。其实,早在北宋国家“海关”设立之前的一两百年间,泉州官方就已开始了对海外贸易的专职管理探索。1982年8月,强台风袭击泉州,开元寺拜庭巨榕折断,击倒树下的南宋绍兴十五年(1145)造的婆罗门金涂式石塔。在石塔基座里,一座南唐保大四年(946)的石经幢意外重见天日。除经文外,石经幢上还写有一众修建人的官职和姓名,其中有“专客务”“充海路都指挥使”“榷利院”等字样。这些官职和机构,即为当时海外贸易专职管理机构的一部分。 ▲一尊宋人的石像伫立无言,其旁一块石碑上,标示着这里曾经的显赫——南外宗正司遗址。外宗正司是迁居泉州的皇族群体的管理机构。摄影/赵啸飞

▲一尊宋人的石像伫立无言,其旁一块石碑上,标示着这里曾经的显赫——南外宗正司遗址。外宗正司是迁居泉州的皇族群体的管理机构。摄影/赵啸飞“塔中塔”的发现,证实了泉州官方设专职管理海外贸易的历史之悠久。长期与海外打交道的实践,让泉州积累了丰富的管理智慧。南宋时,泉州的海贸管理已颇为成熟,为了最大程度做好“招商引资”,管理者们兢兢业业,全方位立体式服务。

税收政策方面,南宋绍兴六年,泉州市舶司奏请朝廷将粗色货物(木料)改为“十五征一”,大大低于自北宋起施行的“十取其二”。

对优秀蕃商的奖励,也提上议事日程。泉州地方官曾经奏请朝廷,以制度化的形式,给实力雄厚的商人,授予一定的官职。贸易额达到多少贯、相应提拔多少级,全都“明码标价”。

▲ 泉州下辖南安市境内的九日山,相传晋代中原移民九月九日在此登高望远,故名。摄影/赵啸飞

▲ 泉州下辖南安市境内的九日山,相传晋代中原移民九月九日在此登高望远,故名。摄影/赵啸飞

绍兴六年,大食商人蒲罗辛贩运大量乳香到泉州,单抽税就达到了30万缗,市舶司官员大喜过望,立刻奏请朝廷,特补蒲罗辛为“承信郎”,“赐公服履笏”。蒲罗辛临行前,泉州当局还不忘嘱咐:“说谕蕃商,广行般贩乳香前来。如数目增多,依次推恩。余人除犒设外,更与支给银彩。”如此掏心掏肺地鼓励蕃商拉人来做生意,各种“优惠政策”都安排得明明白白。“里子”要给,“面子”也要有排场。1144年,泉州市舶司主政官员给朝廷打报告,要求每年拨给三百贯文,以置办酒席,在中外客商离港之际设宴欢送,以表示朝廷招徕远人的诚心。盛大的祈风仪式,加上公款商务宴请,每年贸易季的泉州,“烈火烹油,鲜花着锦”。“街上有如此众多的油灯和火把,到了晚上,这个城市被映得特别灿烂,在很远的地方都能看到它……”七百多年前,犹太商人雅各从意大利的港口动身起航,目的地是遥远东方一座名叫“刺桐”的港口,一座在很远的地方就能看见的“光明之城”。

1271年,雅各历尽艰险抵达他魂牵梦萦的“刺桐”——“我看见停泊在这儿的大海船、三桅帆船和小型商船,比我以前在任何一个港口看到的都要多……就在我们抵达的那天,江面上至少有15000艘船,有的来自阿拉伯,有的来自大印度,有的来自锡兰,有的来自小爪哇,还有的来自北方很远的国家,以及来自我们国家的和法兰克其他王国的船只……”雅各在游记《光明之城》中写道。

雅各口中犹如世界海洋贸易中心般的“光明之城”,就是宋元之交的泉州。

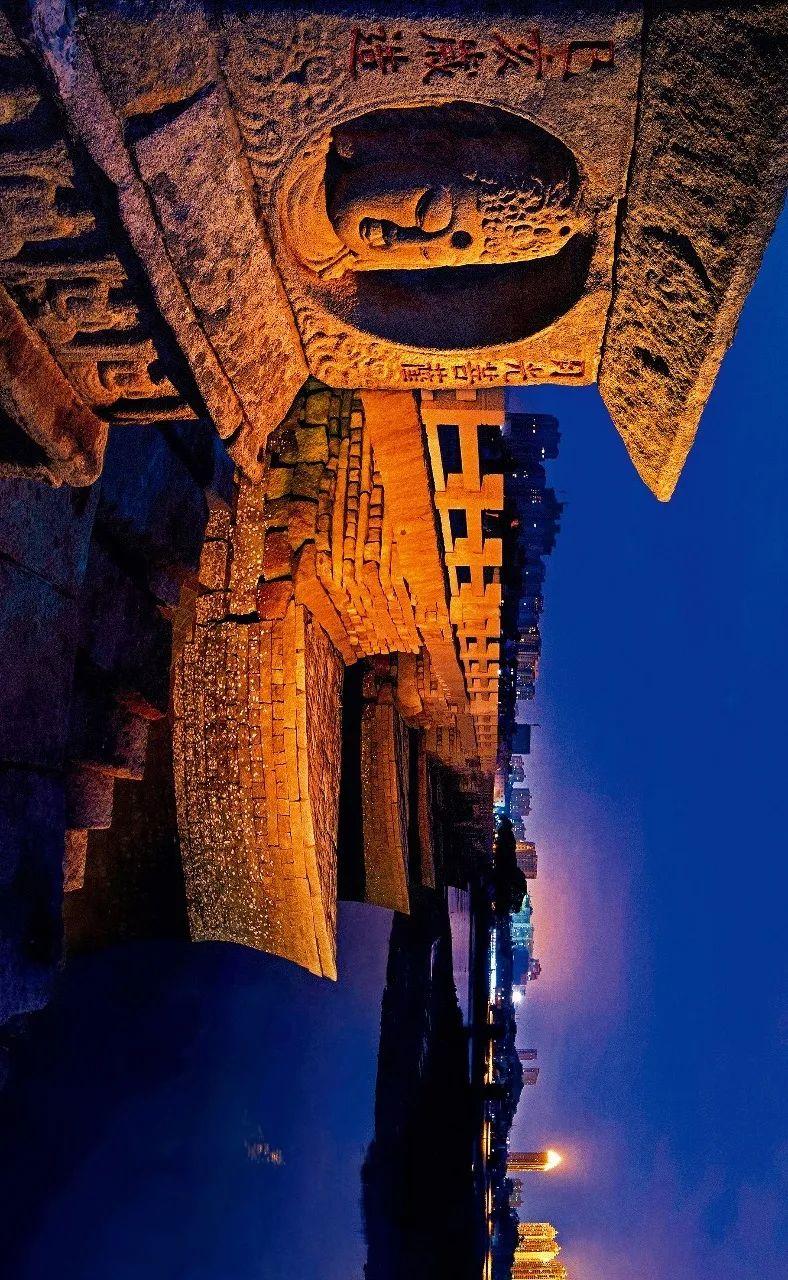

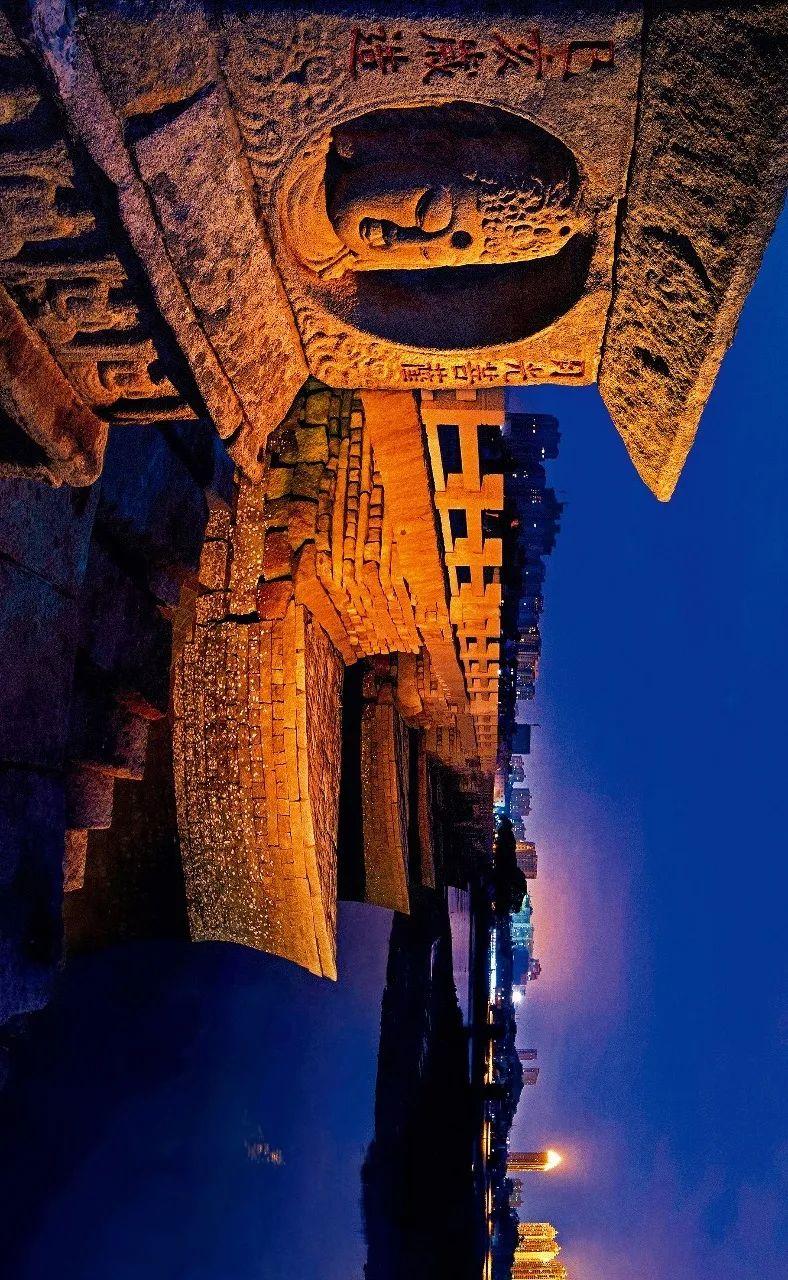

▲泉州古城朝天门傲然伫立,歇山顶壮观雄伟。周围是传统的闽南红房屋,高楼式的建筑透出一种崭新、朝气的面貌。摄影/陈剑

▲泉州古城朝天门傲然伫立,歇山顶壮观雄伟。周围是传统的闽南红房屋,高楼式的建筑透出一种崭新、朝气的面貌。摄影/陈剑

“中国的商船,也是人们能够想象出的最大的船只……这些船不仅拥有精确的近乎奇迹般的航线图,而且还拥有几何学家以及那些懂得星象的人,还有那些熟练运用天然磁石的人。通过它,他们可以找到通往陆上世界尽头的路。”茫茫大海上,泉州像一个光华璀璨的传说,一座耀眼的“光明之城”,鲜活地印刻在所有到访者的心中,成为他们扬帆东方的动力和对理想国度的全部想象。“刺桐是世界上最大的港口之一,运到那里的胡椒数量非常可观,相比之下,运到亚历山大港供应全西方世界的胡椒,才不到它的1%。”1271年,17岁的马可·波罗跟随父亲和叔叔从威尼斯启程,见过了大半个地球的大小港口,可他却依旧对泉州港的规模惊叹不已。 ▲ 泉州湾海岸宝盖山山巅的万寿塔,建于海外贸易兴盛的南宋绍兴年间,是商船抵达泉州港时的航标塔。摄影/叶晓峰

▲ 泉州湾海岸宝盖山山巅的万寿塔,建于海外贸易兴盛的南宋绍兴年间,是商船抵达泉州港时的航标塔。摄影/叶晓峰

“刺桐港……可以说就是世界上最大的港口……城里的居民户户有花园和天井,住宅建在花园当中。”阿拉伯旅行家伊本·白图泰,也把世界最大港口的赞美送给了泉州。来自内陆的丝绸和陶瓷,来自海外的香料和珠宝,是泉州城里最主要的贸易种类。商店鳞次栉比,形成一条条专业街道,连占卜居然也都有专门的街道。不管是来自西方的马可波罗和雅各,还是来自阿拉伯世界的伊本·白图泰看来,当时的泉州,都是当之无愧的世界海洋贸易中心之一,一座名副其实的世界城市。《光明之城》里记载的外国人,有法兰克人、萨拉森人、印度人、亚美尼亚人、犹太人、英国人、黑人等等,在城里能听到100种不同的口音。不同族群的人,在泉州都有自己的客栈和仓库,他们分区居住,享有宗教信仰自由,风俗习惯得到尊重,有自己的教堂、学校和墓地。巅峰时期的泉州,以博大的胸襟,拥抱着世界各国人民。 ▲开元寺大殿内24尊“飞天乐伎”中的一部分,集佛教妙音鸟、基督教天使和中国飞天造型于一身。摄影/陈英杰

▲开元寺大殿内24尊“飞天乐伎”中的一部分,集佛教妙音鸟、基督教天使和中国飞天造型于一身。摄影/陈英杰

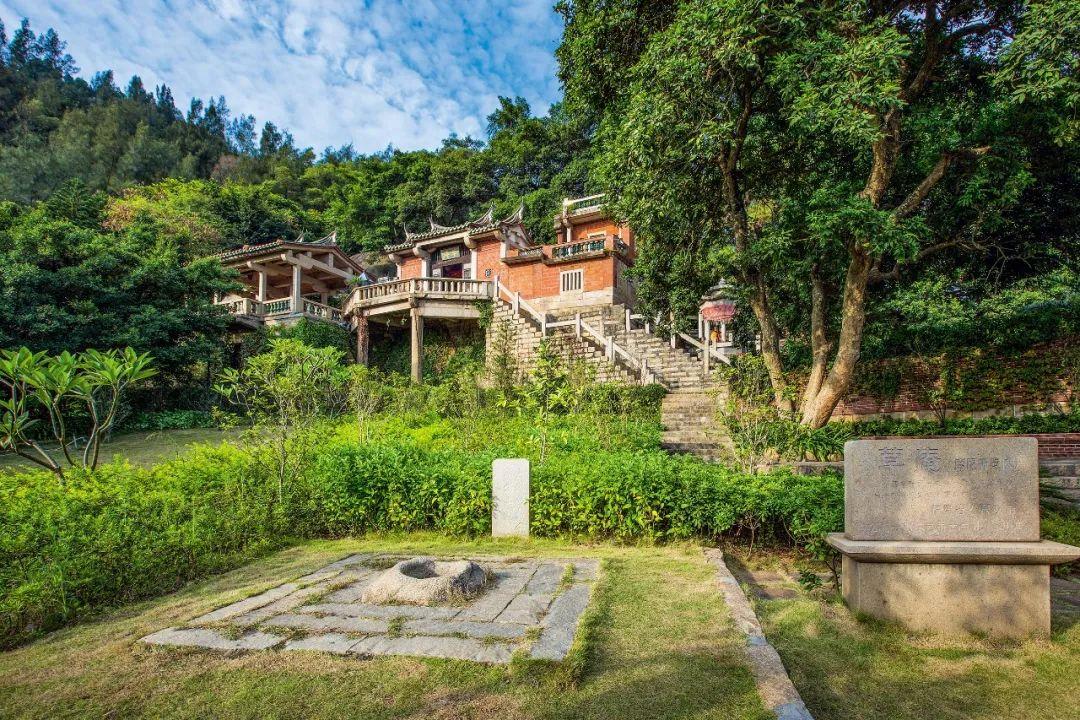

泉州内城核心区虽然没有外来宗教寺院留下,却一样烙上了宋元世界城市的痕迹。始建于唐代的开元寺,是西街体量最大的建筑群。大雄宝殿斗拱上飞着美丽的24尊“飞天乐伎”,集佛教妙音鸟、基督教天使和中国飞天造型于一身;后廊明间印度教故事浮雕,与现今南印度印度教寺中的浮雕如出一辙;大殿前月台须弥座束腰部分的73幅狮子,与人面狮身石刻,具有浓厚的古希腊、古印度雕刻风格……而最令人惊喜的世界元素,则在南郊华表山。从市中心驱车近一个小时,即可到华表山。这里有一处孤零零又大名鼎鼎的景点“草庵”。

草庵其实并非草庐,20多平方米的小屋子,一眼看完。它的“看点”,在于庵内崖壁那尊浮雕神像——散发披肩,法相庄严,结跏趺坐于莲座之上。四周毫光四射的雕刻纹饰,充满神秘感,人物的形象与气质,完全不同于你见过的任意一尊宗教人物造像。

这就是世界仅存的摩尼教教主摩尼的石刻造像。

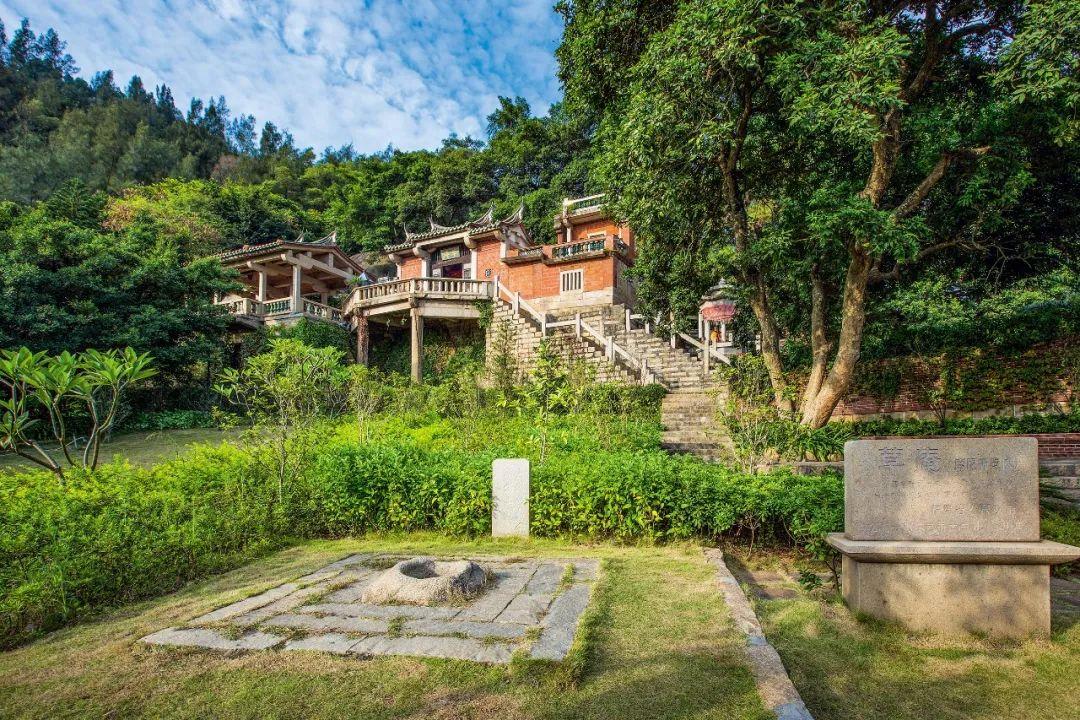

▲ 泉州华表山东麓的草庵,依山而筑,颇有气势。它是宋元时期的一处摩尼教寺庙。摄影/施清凉

▲ 泉州华表山东麓的草庵,依山而筑,颇有气势。它是宋元时期的一处摩尼教寺庙。摄影/施清凉

庵外数十米处,有摩尼教咒语崖刻,写着“清净光明,大力智慧,无上至真”,仿佛金庸小说里明教众人“焚我残躯,熊熊烈火”的悲壮,又仿佛先哲们在火堆前思索光明真谛的神圣。1991年,联合国教科文组织“海上丝绸之路”考察团来到草庵。在看到摩尼光佛的瞬间,专家们全都惊呆了,因为这尊摩尼光佛造像具有世界性和历史性的意义,它是世界唯一的!专家们激动地表示,这是海上丝绸之路考察活动的最大发现、最大成就。为何这个“唯一”会落在泉州?为何泉州会保存如此之多的宗教遗迹?泉州曾经很辉煌,但它并不是中国历史上唯一的大港和世界城市。从港口辉煌的时间维度上看,它甚至远远比不上两千余年长盛不衰的广州。它最光华璀璨的岁月,主要定格在宋元。 ▲雕刻在草庵崖壁上的摩尼光佛造像,是世界仅存的摩尼教教主石刻造像。石像体态庄严、饱满,18条毫纹光饰从石像向周围发散,张扬着对光明的崇拜。摄影/施清凉

▲雕刻在草庵崖壁上的摩尼光佛造像,是世界仅存的摩尼教教主石刻造像。石像体态庄严、饱满,18条毫纹光饰从石像向周围发散,张扬着对光明的崇拜。摄影/施清凉问题的关键就在于此。

元末,处于巅峰的泉州,因其巨额财富,成为蒙古贵族、汉族地主、波斯人等各派争夺的焦点,引发长达数十年的兵乱,又在兵荒马乱中彻底衰落。明时,政策急转直下,朝廷封闭海洋,并向礼制与内陆复归,泉州不复辉煌。

“其兴也勃焉,其亡也忽焉”。宋元之后,泉州几乎完全消失在人们的视野中。它就像著名的庞贝古城,突然一场火山爆发,精彩戛然而止。但也正像庞贝,在历史的角落里躲过了无数更要命的侵袭,于是被发现时,还封存着当年的一切,包括这尊摩尼光佛造像。

▲ 廊屋中段的壁龛供奉着观音像,龛额刻有“观自在”三字,是闽南人虔诚信仰的绝佳体现。摄影/陈剑

▲ 廊屋中段的壁龛供奉着观音像,龛额刻有“观自在”三字,是闽南人虔诚信仰的绝佳体现。摄影/陈剑

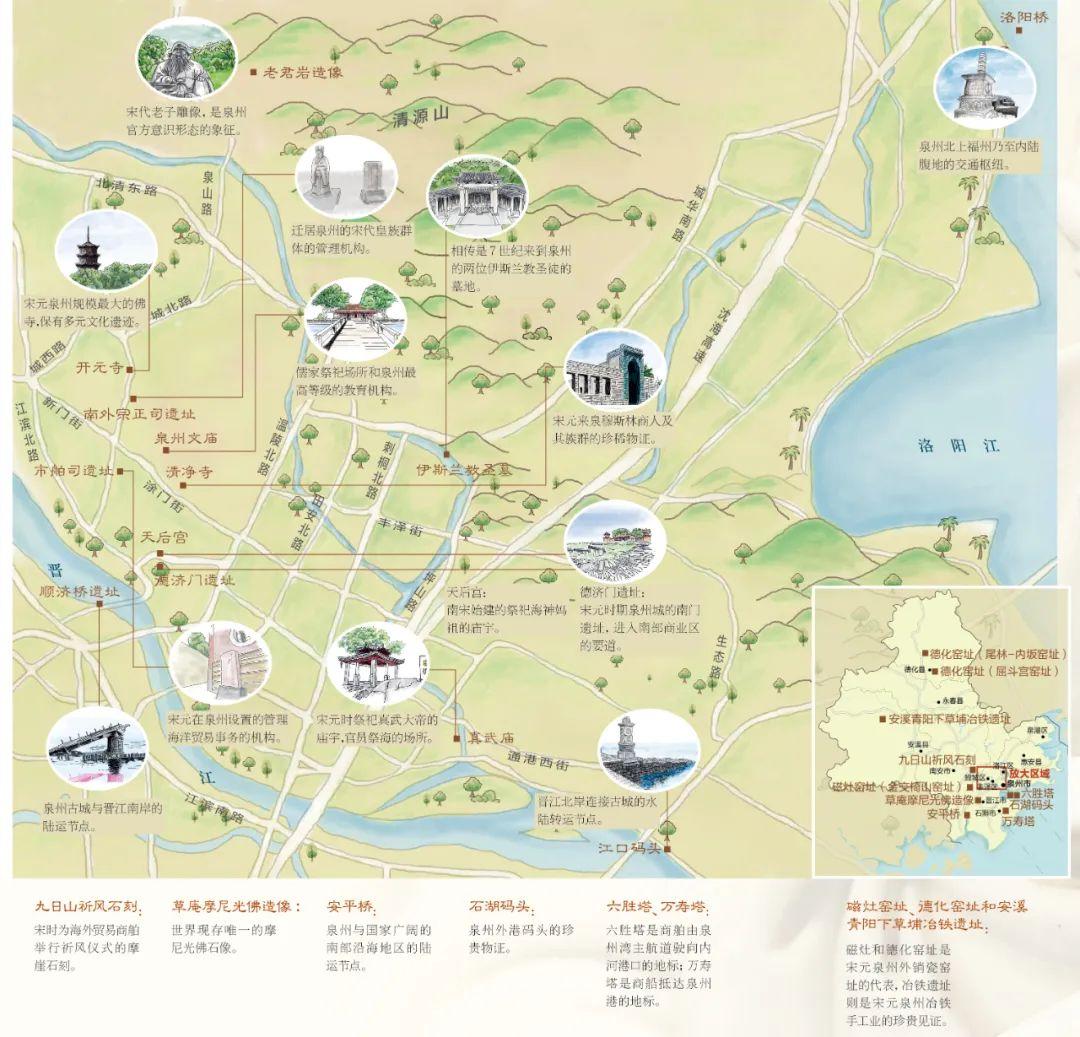

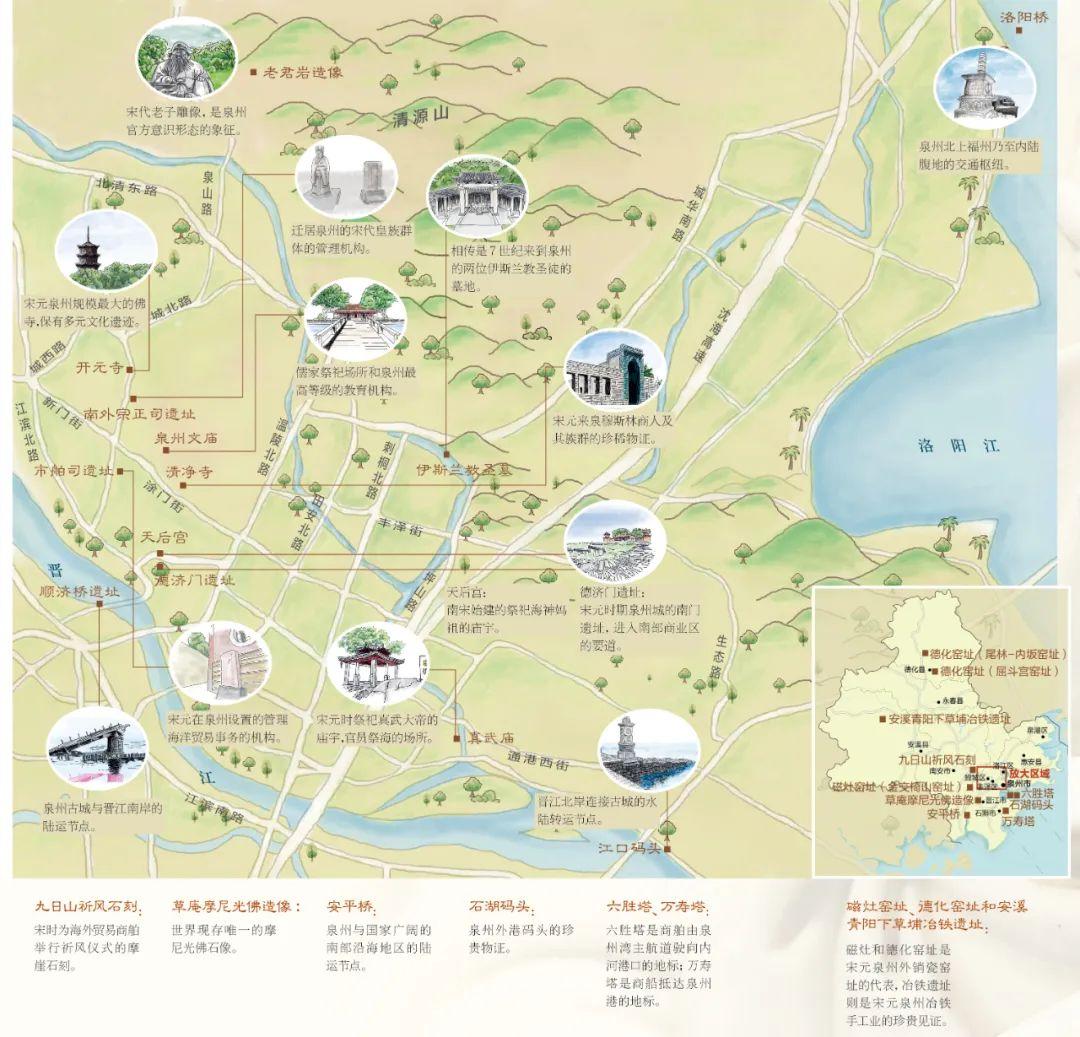

走在泉州西街,喝一碗面线糊,或者吃一块土笋冻,听听隐藏在街头巷尾的南音,很惬意也很悠闲。时代走了,宋元的风帆也落了,而神却在此扎根。开元寺、天后宫、清净寺、草庵……不少都还延续着香火,当年客商后裔很多还在这里生活,与凝固的遗迹一起,交织成泉州独特的“世界宗教博物馆”面貌,也诉说着那段华丽梦幻般的往事——在某个时候,中国曾如此气魄宏伟地站在世界海洋贸易舞台的中心,并散发出耀眼夺目的光明。2021年7月25日,随着清脆的木槌敲击声响,第44届世界遗产大会审议通过:“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”列入世界遗产名录。 ▲ 泉州22个世界遗产点分布图。制图 / 中华遗产

▲ 泉州22个世界遗产点分布图。制图 / 中华遗产

22处代表性古迹遗址、6项世界级非遗项目、36项国家级非遗项目……为了让这些珍贵的文化遗产融入现代生活、被更多人看到,泉州坚持活态传承,古韵与新潮相融,文化味和烟火气共存。

▲泉州市舶司设立于1087年,标志着泉州正式成为开放的国家对外贸易口岸,极大地推动泉州对外贸易的发展速度。摄影/赵啸飞

▲泉州市舶司设立于1087年,标志着泉州正式成为开放的国家对外贸易口岸,极大地推动泉州对外贸易的发展速度。摄影/赵啸飞

▲一尊宋人的石像伫立无言,其旁一块石碑上,标示着这里曾经的显赫——南外宗正司遗址。外宗正司是迁居泉州的皇族群体的管理机构。摄影/赵啸飞

▲一尊宋人的石像伫立无言,其旁一块石碑上,标示着这里曾经的显赫——南外宗正司遗址。外宗正司是迁居泉州的皇族群体的管理机构。摄影/赵啸飞

▲ 泉州华表山东麓的草庵,依山而筑,颇有气势。它是宋元时期的一处摩尼教寺庙。摄影/施清凉

▲ 泉州华表山东麓的草庵,依山而筑,颇有气势。它是宋元时期的一处摩尼教寺庙。摄影/施清凉 ▲雕刻在草庵崖壁上的摩尼光佛造像,是世界仅存的摩尼教教主石刻造像。石像体态庄严、饱满,18条毫纹光饰从石像向周围发散,张扬着对光明的崇拜。摄影/施清凉

▲雕刻在草庵崖壁上的摩尼光佛造像,是世界仅存的摩尼教教主石刻造像。石像体态庄严、饱满,18条毫纹光饰从石像向周围发散,张扬着对光明的崇拜。摄影/施清凉