4ef7ed7d-5490-4193-8ba1-026eb672f52c.jpg)

4ef7ed7d-5490-4193-8ba1-026eb672f52c.jpg)

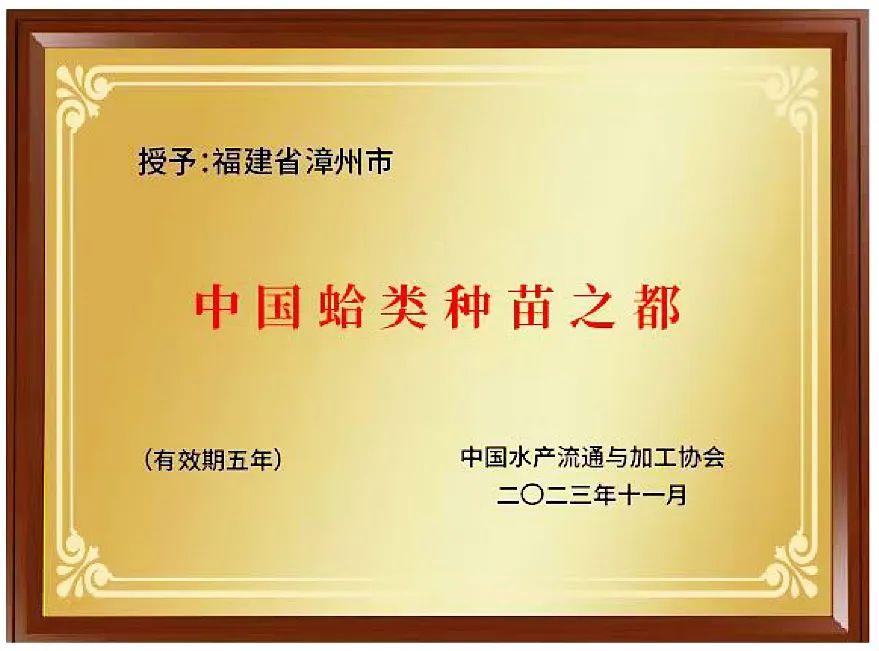

今年9月以来,漳州市以获得“中国鲍鱼种苗之都”为新起点,积极打响种业品牌,全面实施水产种业振兴,于11月再获水产种业“国字号”新名片——“中国蛤类种苗之都”,进一步扩大了漳州水产品牌市场影响力与知名度,推动水产种业跑出“加速度”,引导种业优质资源聚集,为“海上漳州”建设注入“芯”动能。

蛤类

知多少

严格来说,蛤指具两片相等的壳的双壳类动物,通常生活在砂质或泥质的水底。漳州常见的蛤类有菲律宾蛤仔、文蛤、美洲帘蛤、波纹巴非蛤、青蛤、锦蛤、寻氏肌蛤、皱肋文蛤等10多个品种,主要蛤类种苗以菲律宾蛤仔、文蛤、美洲帘蛤等为主。

菲律宾蛤仔,又名花蛤,贝壳卵圆形、坚厚而膨大,贝壳表面具花纹、斑点及色彩,喜栖于风浪平静,有适量淡水流入的河口附近。

文蛤,又称黄蛤、圆蛤,壳面具有壳皮,光滑似瓷器,色泽多变,具有锯齿状褐色斑纹,花纹排列不规则,喜栖息于沙质滩涂,肉质鲜美,为蛤中之上品。

美洲帘蛤,又称硬壳蛤,具有生长速度快、经济效益高等特点,外形呈三角卵圆形,壳外表面光滑,喜栖息于含有贝壳的软质底,对环境适应性强,耐温、耐盐范围广。

波纹巴非蛤,俗称油蛤,贝壳较薄,呈长椭圆形,壳表面有美丽的棕褐色花纹和以壳顶为中心的同心生长线,壳缘光滑,贝壳内面中央呈紫红色,在有砾石、碎贝壳和腐植质混杂的泥沙底质,栖息密度特别大,比花蛤更饱满肥嫩,鲜味也略胜一筹。

走进

“中国蛤类种苗之都”

11月17日,中国水产流通与加工协会组织专家对漳州市申报的“中国蛤类种苗之都”开展现场考察核审。专家组指出漳州市发展蛤类种业具有四大优势:

一是规模最大

漳州市位于福建东南沿海,海水水质优良,气候优越,为繁育蛤类种苗提供了得天独厚的自然条件。2022年,全市拥有蛤类种苗场200余家,省级蛤类良种场3家,育苗量18257吨,是全国最大的蛤类苗种生产及中转基地,产业规模在全国地级市中位居首位。

二是技术领先

依托相关高校、科研院所,突破了花蛤及美洲帘蛤工厂化苗种繁育、巴非蛤亲贝催熟与人工育苗等技术,创新了“工厂化育苗+池塘、工厂化育苗+滩涂”等种苗生产模式,蛤类种苗繁育技术居全国领先水平。

三是品牌多样

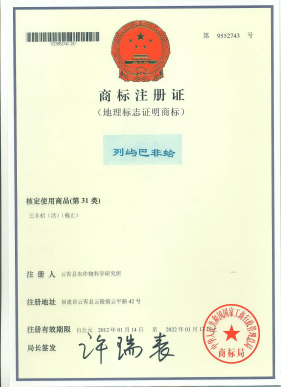

漳州市注重品牌建设,培育了“漳浦花蛤”“东厦文蛤”“深土三角文蛤”“列屿巴非蛤”等多个品牌,其中水产品地理标志证明商标3个,发挥传统渠道优势,借助网络、媒体、电商平台等多种渠道对产品进行宣传推广,产品知名度不断提升。

四是政策优越

漳州市委市政府高度重视产业发展,出台了促进产业健康发展的政策和规划,推动企业转型升级,打造产业集群,鼓励产业绿色发展,在蛤类种苗产业技术研发、标准制定和品牌建设等方面做了大量富有成效的工作,为产业健康发展奠定了良好的基础。

未来可期

“中国蛤类种苗之都”

下一步,漳州将强化种业品牌赋能,擦亮蓝色种业“芯片”,做好基础、做强平台、做精芯片、做大基地、做优链条,全面提升产业发展水平,推动漳州建设全国“蓝色种业硅谷”。

一是做好基础保障

打造“一场一库一院”,即国家级菲律宾蛤仔水产种质资源场、闽南渔业种质资源库、中国南方海洋生物研究院,开展渔业保种育种及养殖示范,夯实种业创新基础,逐步实现种源可控,解决种源“卡脖子”问题。

二是做强育种平台

以建设“中国南方海洋生物研究院”为契机,联合科研院所组建南北两地水产种业育种攻关队伍,以漳州为核心形成“南繁北养”跨区域种苗合作新模式,建设多元化育种平台,建成标准化、现代化的鱼、虾、贝、藻等育苗育种示范基地。

三是做精良种芯片

坚持聚焦“优势种”,发展“关键种”,壮大“本地种”,充分利用“两国双园”、对台合作等政策,搭建引种中转新平台,扶持优势种业企业开展亲本更新、替换、选育,推广优新品种养殖,提升良种覆盖率提至76%以上。

四是做大产业基地

依托县域优势,建设规模大、品种特色明显、竞争力强的水产种苗基地集中区,推动优势种业集群发展。以全国最大淡水种苗集散中心为基础,在佛昙打造海水种苗集散地,把漳州建成全国最大水产种业基地与集散中心。

五是做优产业链条

开拓海洋与渔业产业新赛道,不断提升渔业品牌影响力和产品附加值,谋划一条“鱼”一个全产业链发展模式,撬动深远海养殖、精深加工、渔旅融合等渔业高质量发展新增长极,培育水产品“万亩百亿”产业。