陈玉玲

古代书院文化是中国文脉的传承。顺昌位于福建西北部,武夷之南、闽江中域,富屯溪、金溪汇合处,为顺达昌盛之地,历史上共有16所书院。顺昌建县于后唐长兴四年(公元933年),虽境域不大,却人才辈出,历史上曾涌现出北宋工部尚书廖刚、南宋理学名家廖德明、明代吏部尚书李默等文化名人,因此也被誉为“八闽善地,文献之邦”。

一、历代书院兴衰变化

后晋年间,吴氏在演山创办演山书院,是顺昌书院之始。此时书院的作用还是为让吴家子孙有求学之所,与四方士友一起研习经典、探讨学问,不只是应对科举考试,渐渐成为当地远近闻名的重要书院。

宋至清,理学兴起,顺昌县教育均沿袭科举制度,士子读书,先受启蒙识字教育,后再攻读孔子学说,考试科目为“四书”“五经”,是时县有儒学、乡有书院、村有私塾,读书之风,盛极一时。

宋时理学兴起,偏安一隅的福建因为其地理优势为书院的发展提供了必要条件,书院得以迅速发展。杨时、朱熹都曾来顺昌讲学、游历,并留有诗作和手迹。朱子对顺昌书院发展起到了重大影响,谟武村创办苍山书院,并培养出了得意门生廖德明。顺昌历代应试登第不辍,尤以两宋为最。两宋年间,顺昌一个3万多人口的小县,却有中进士者38人,中举人者137人。

明代,官办书院兴起,并且将书院建设于县城之内、市井之中,如双峰书院、二贤书院。同时,乡镇书院也纷纷创办起来,乡绅在高阳振科村创办凤山书院、在槎溪邓氏宗祠创办双秀书院、在福峰饶氏宗祠创办饶氏书院,绝大部分书院成为应对科举考试的教育机构。

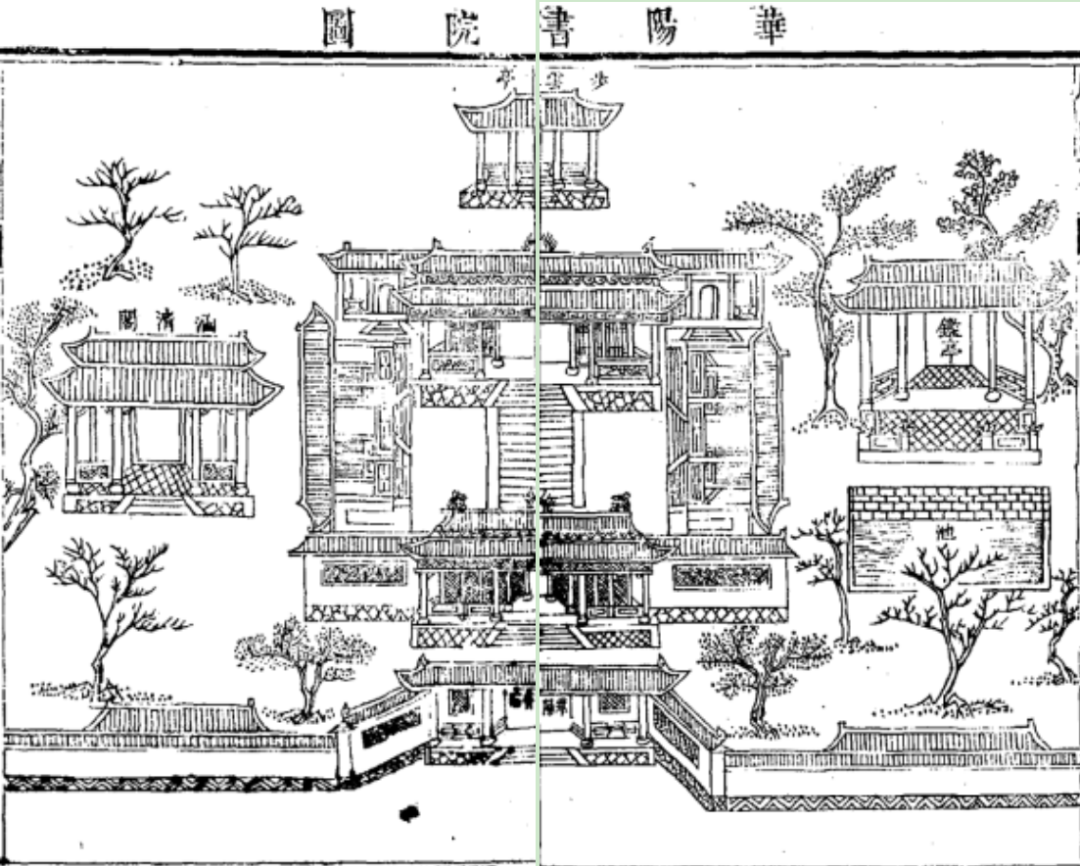

清代,书院增多,书院多实行官学管理模式,主要是为了科举服务。顺昌县内规模最大的华阳书院于此时创建,并经三次扩建翻新。各乡镇书院也增多,比较偏远的乡也办了书院。清乾隆二十七年(1762),乡绅在梅岐里(今岚下)创建岐山书院、在岚下郭城紫云禅寺附近创建紫阳书院、在岚下乡岚下村创建谢叠山书院(谢叠山即宋末爱国将领、诗人谢枋得,因抗元兵败,流寓建阳等地,岚下乡的谢氏后裔创办此书院)。清乾隆二十五年(1760),乡绅在九村村创办九贤书院。清咸丰六年(1856),乡绅在洋口创建龙山书院。清咸丰六年(1856)乡绅在谢屯亦办屯山书院。

历史以来,顺昌境内有书院、书斋等43所,其中,以书院冠名者共计16所。在分布上,城区主要有4所:二贤书院、六贤书院、双峰书院、华阳书院;乡镇主要有12所:演山书院、苍山书院、凤山书院、双秀书院、饶氏书院、文献书院、紫阳书院、谢叠山书院、岐山书院、龙山书院、屯山书院、九贤书院。

书院完成了历史使命之后,几乎所有书院改为小学堂,融入现代教育的历史潮流中。清光绪三十年(1904),华阳书院改并为县立高等小学校;清光绪三十一年(1905),龙山书院改为龙山小学;其他书院于民国十年(1921)后均改为小学。

二、主要书院情况介绍

后晋940年,吴氏在演山创办演山书院,是顺昌最早的书院。唐末上柱国公吴佩弃官避乱,南迁入闽。其妻朱氏携家族大部分支迁至顺昌演山脚下开荒造田,并建宗祠和书院。演山书院是类似于家塾性质的书院,以训诫族内子弟为办学目的,因为重视文教,但又不拘泥于文字,吴氏子孙又在演山自力更生,其各方面素质都很高。后从演山书院走出的吴仲辅一举考得进士,演山书院名声大噪。随着吴氏后裔等又纷纷迁出演山,演山书院渐渐萧条没落。至今演山之上吴氏家庙遗址仍在。

南宋绍兴二十七年(1157年),朱熹到谟武讲学并指点创办苍山书院,有遗址。此时书院仍是不拘泥于一家之言,允许不同学派之间进行广泛的辩鸣,是往来学者交流思想的地方。因此谟武人廖德明少年学佛教,听朱熹讲学之后毅然选择了理学而一路追随朱熹,之后考得进士,为官清廉、刚正不阿。后历任浔州知州、潮州通判、广东提刑等官职,成为朱子理学在两广的主要传播者之一,对理学的发展有一定影响。其随朱熹讲学所记的笔记被集结成册《文公语录》。

南宋咸淳九年(1273年),时任福建闽海道佥宪节的顺昌人廖邦杰建双峰书院,这是县城内的第一家书院。元被毁,后又新建。双峰书院内原有祭祀杨时、廖刚、朱熹、廖德明四先生的祠堂。元延祐三年(1316),双峰书院的山长陈棠(建阳人)请黄文仲作文《顺昌双峰书院新建四贤堂记》:“登斯堂,睹其像,知此为四贤。则知所敬,知所敬则知所学,知所学则知所祖宗。”后双峰书院又增加罗从彦、李侗两位先生,因此又称为六贤书院。此时的书院祭祀先贤,一是儒学正统文化的体现,二是能让学生们受到先贤们优秀品德的熏陶。从祭祀的六位学者来看,是道南理学传统文化的发展延续。

明朝,朱子理学得到官方推崇,官办书院迅速发展起来。明正德十六年(1521),县令马性鲁将六贤书院移到在被毁的资胜寺地基上,位于县治西,院内祭祀廖刚(廖高峰)、廖德明(廖槎溪)两位学者,因此易名为二贤书院。二贤书院是顺昌第一所官方创建的书院,有置学田30余亩、地7亩。中堂祀二先生,有赐额曰“万世维新”,堂之东西为翼厢,后为寝厅,右空地为园。祠门前立石坊,坊额书“真儒”两字,二贤书院后也称为二贤祠,现已无遗址。

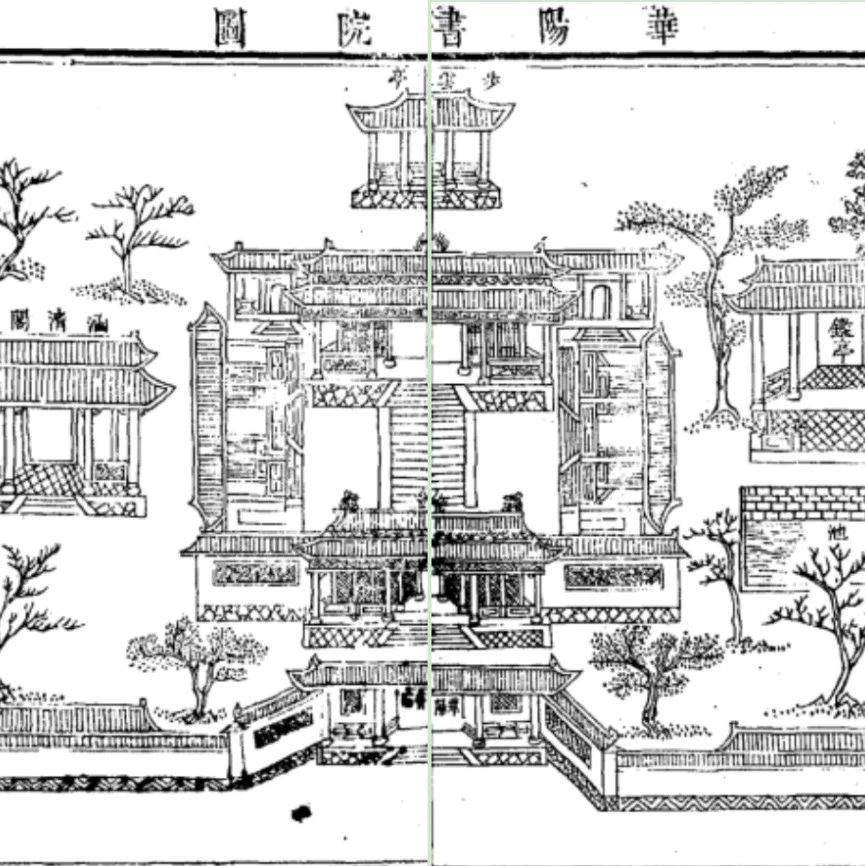

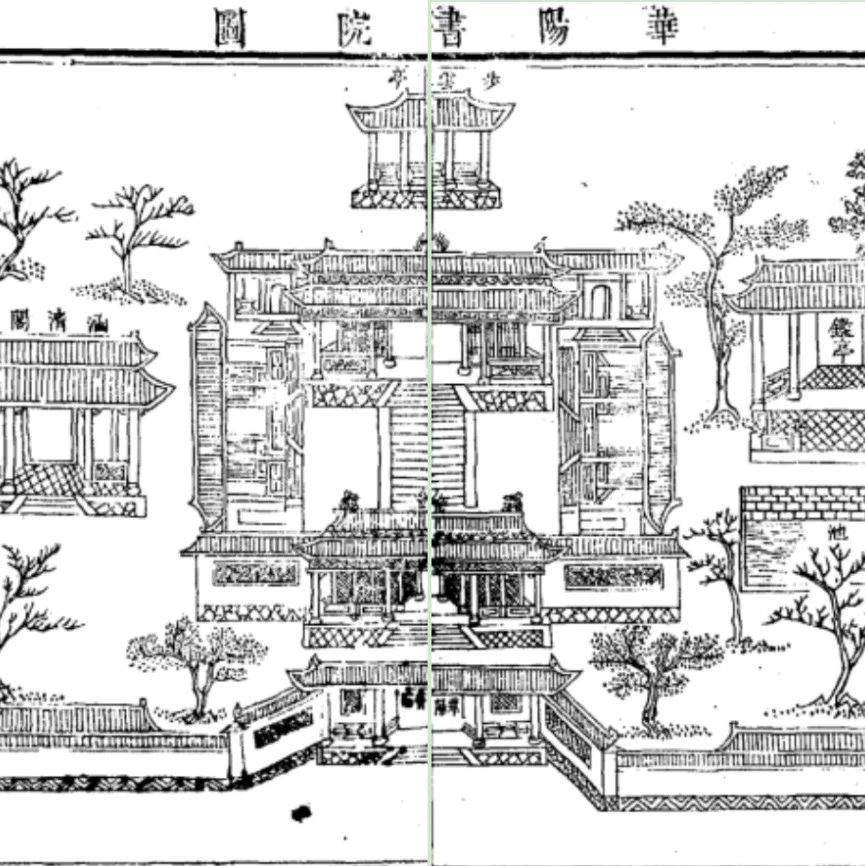

清乾隆十四年(1749),署令张元芝在县治右创建华阳书院,即原六贤书院旧址之上。乾隆二十八年(1763),知县陈瑛扩建,左有涵清阁,后有步云亭。道光十年(1830),邑人合力捐资,在基础上又扩大新建,并改涵清阁为奎星楼。华阳书院前为讲习之地,后有祭祀先贤之堂,又有步云亭足以游憩。可见书院虽在县城之中,却保持了其清静幽雅的环境,更适宜学生们修身养性、辛勤学习。邑令陆嗣渊在《重建华阳书院记》中记载:“而书院壮丽矣!地灵则必人杰,有守即可有为。”清光绪三十年(1904),华阳书院改为县立高等小学校。

清乾隆二十三年(1758),张文献公后人张奇尧在富屯都(今富文)创建文献书院。张文献公即张九龄,是唐玄宗时著名宰相,张九龄谥号“文献”,后裔散见于广东、福建等地。在富屯都扎根的张氏后人建有文献公祠堂以纪念先祖,又建有文献书院以供后世子弟习文。张氏家风优良,家族和睦,张奇尧之父张瑞吉胸怀大义,丰厚家产不用于捐官买官,而是捐以修志,修驿站、武庙、文昌阁及通郡大路。乾隆三十年张奇尧又扩建了文献书院,至民国时期书院已废。

三、书院的历史意义

千百年来,朝代兴衰更替,顺昌古代书院历经沧桑。顺昌书院的数量在整个闽北来看并不算多,但文脉一以贯之,培养了一批又一批的杰出人才,为学术的繁荣和文化普及做出了重要贡献。顺昌县历代官员对于加强书院的建设也抱有极大的热情,多次对书院进行重修和扩建,并置田以用于维持日常。官办书院,规模大、影响深远;地方儒绅倡建的民办书院,虽规模小,却也面面俱到。这些书院具奉祀先儒、教授生徒、学术交流与著述等职能,勉励生员们忠君爱国,正直勤勉。顺昌古代书院的长期存在,对顺昌古代教育、社会生活、文化的积淀,都产生了深远而又重要的影响。

在科举制走向没落之时,书院性质发生改变,其遗留建筑纷纷改为了新式学堂,继续发挥其作用。现今,这些书院的原址上也多建成了小学、中学、纪念堂。对书院文化进行系统的挖掘和整理,加强对书院的保护与利用,推动包括朱子文化在内的优秀传统文化传播与传承,是我们下一步更应关注的课题。

来源:顺昌党史和地方志研究室

编辑:高淑婷

校对:杨艳雪

审核:郑端

转载请注明出处

1.保持图文完整

2.完整标注版权及本公众号ID、二维码

3.未按此规定转载将被追究法律责任