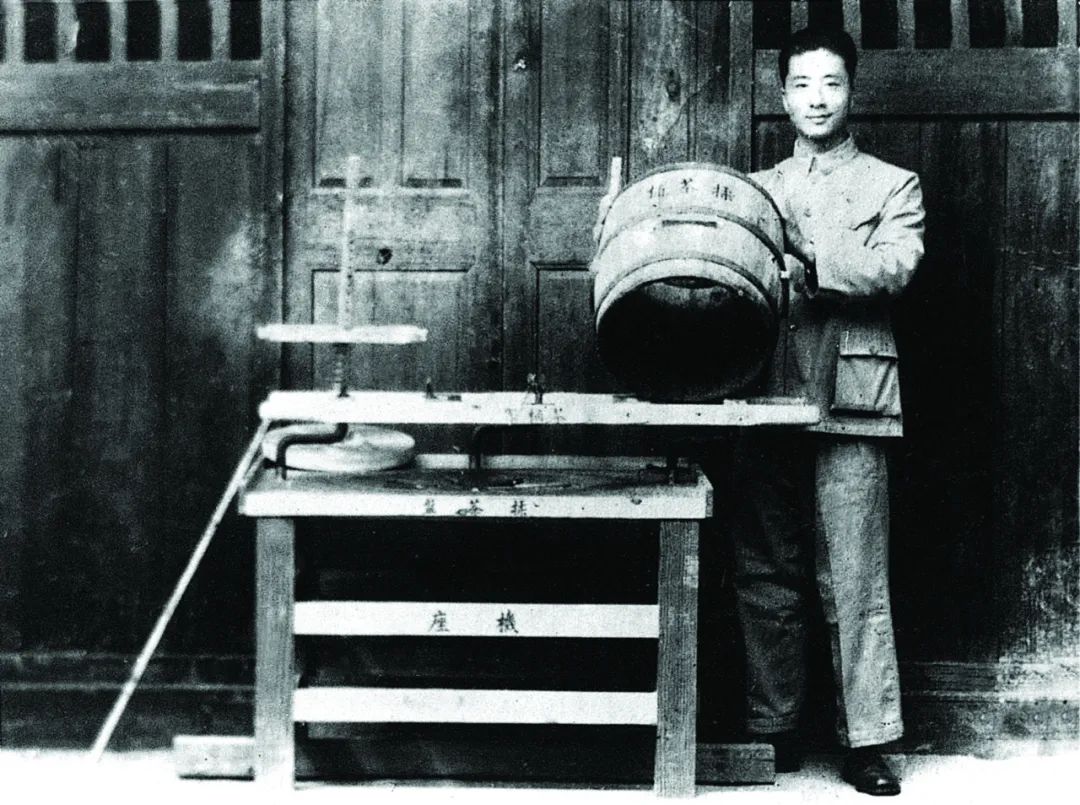

铭记历史 勿忘国耻

今天是日本无条件投降78周年的日子,也是世界反法西斯战争胜利纪念日。

78年前,中国人民经过14年英勇顽强、艰苦卓绝的斗争,取得了抗日战争的伟大胜利,为民族解放、世界和平作出了巨大的贡献。

茶为中国国饮,也是民生产业。1931年,抗战烽火渐染山河,茶叶生产、运输与贸易遭重创。所幸,有一批知识分子、爱国青年立志“茶叶救国”的知识分子和爱国青年临危受命,在民族危亡的至暗岁月,坚守生产、科研阵地,以茶创汇,换取枪炮,支援抗战。

铭记历史,勿忘国耻。穿过时间的铅幕,共同回望抗战时期的茶业成就。

“中央实验茶场”(贵州湄潭)

近代中国首个茶叶科研机构

1939年10月,国民政府“经济部”责成“中央农业实验所”和中国茶叶公司,派遣王涛、张天福、李联标、朱源林等专家深入调研,最终选定贵州湄潭筹建中央实验茶场。1940年,在首任场长刘淦芝和技术室主任李联标领导下,开始规划勘查垦植种茶,正式拉开了中国现代茶业的序幕。

贵州湄潭“中央实验茶场”五年生茶园——象山茶园(1946年)

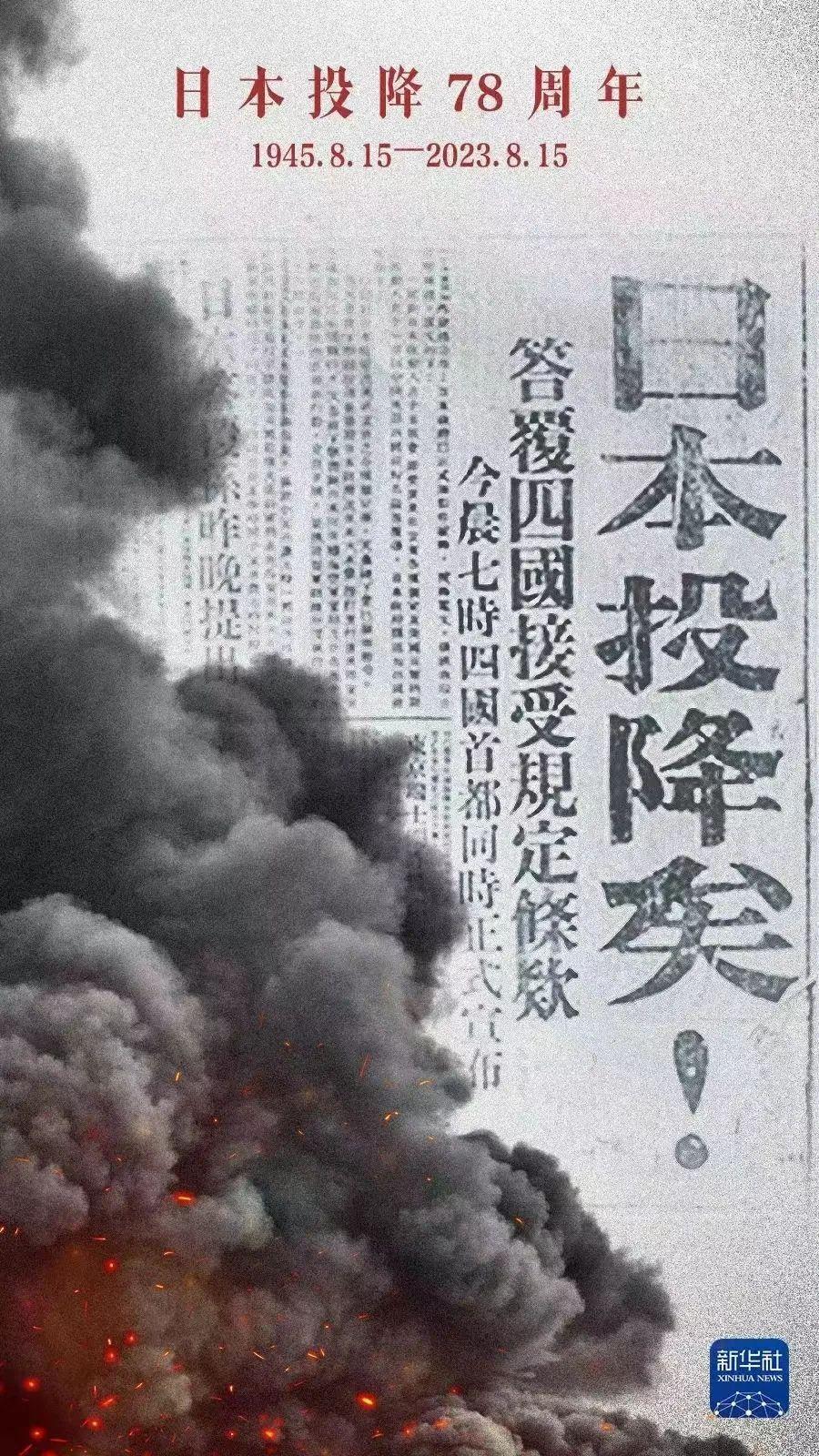

“中央实验茶场”旧址

作为近代中国首个茶叶科研机构与生产示范出口基地,实验茶场在抗战大后方聚集了一大批专家学者。

在战火纷飞的年代里,他们克服重重困难,先后共作了上百项茶叶、油桐等试验研究,获得了50多项科研成果,形成抗战时期“西有湄潭,东有武夷”的茶叶科研与生产示范格局,谱写了中国近代茶业科技的新篇章。

“中央实验茶场”制茶工厂旧址,现已辟为茶工业博物馆

“中央财政部贸易委员会茶叶研究所”

史上第一个“国家级”茶叶研究所

1942年,时任时任国民政府财政部贸易委员会茶叶处长、中国茶叶公司协理吴觉农(1897—1989年,被誉为“当代茶圣”),在福建崇安县(今武夷山市)创立了“中央财政部贸易委员会茶叶研究所”,福建示范茶厂(1939由福建省政府与中茶公司联合创办)也并入,成为中国历史上第一个“国家级”茶叶研究所。吴觉农任所长,蒋芸生任副所长。

此外,王泽农、庄晚芳、陈椽、李联标、张天福、钱梁、庄任、吴振铎、林馥泉等近代著名茶学家都曾在这里工作过。

1941年,张天福(中黑衣者)与崇安福建示范茶厂部分职工登上大王峰(右二为林馥泉,曾任示范茶厂武夷山制茶所主任)

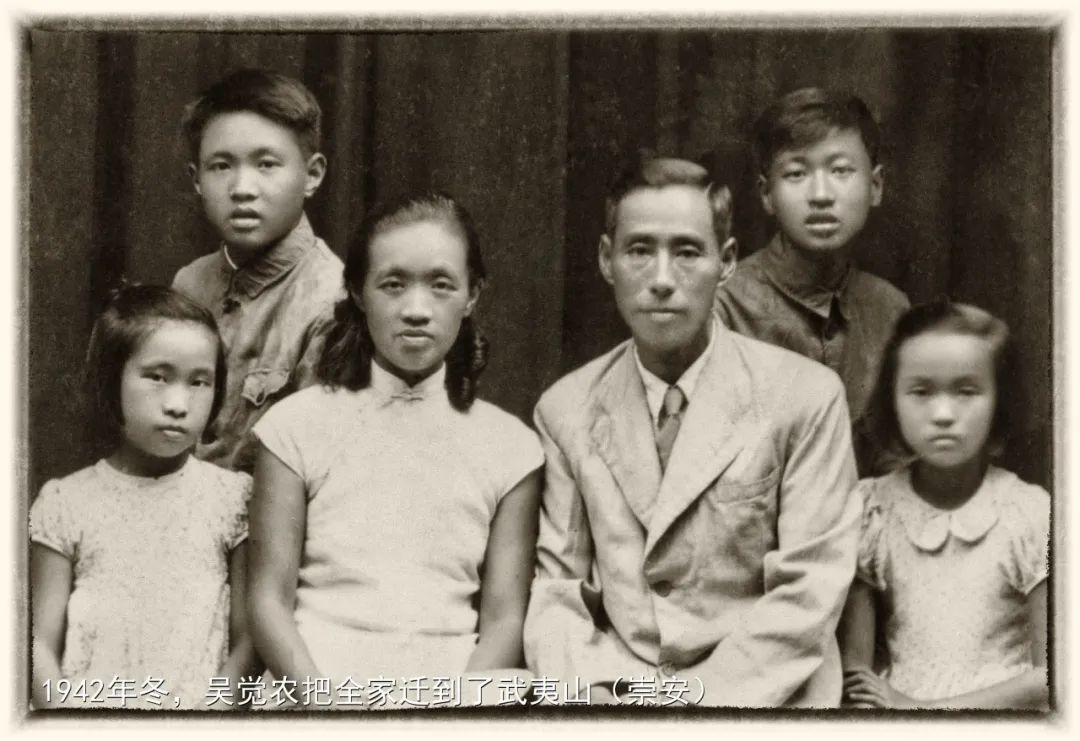

1942年,吴觉农携妻小迁往武夷山

在碧水丹山四野名丛之间,研究所开展了茶树更新、茶苗树栽培实验、制茶方法改进、土壤和茶叶内含物化验等系列研究,还编印茶叶书刊、推广新技术等,成果丰硕,点燃了茶业科技的星火。

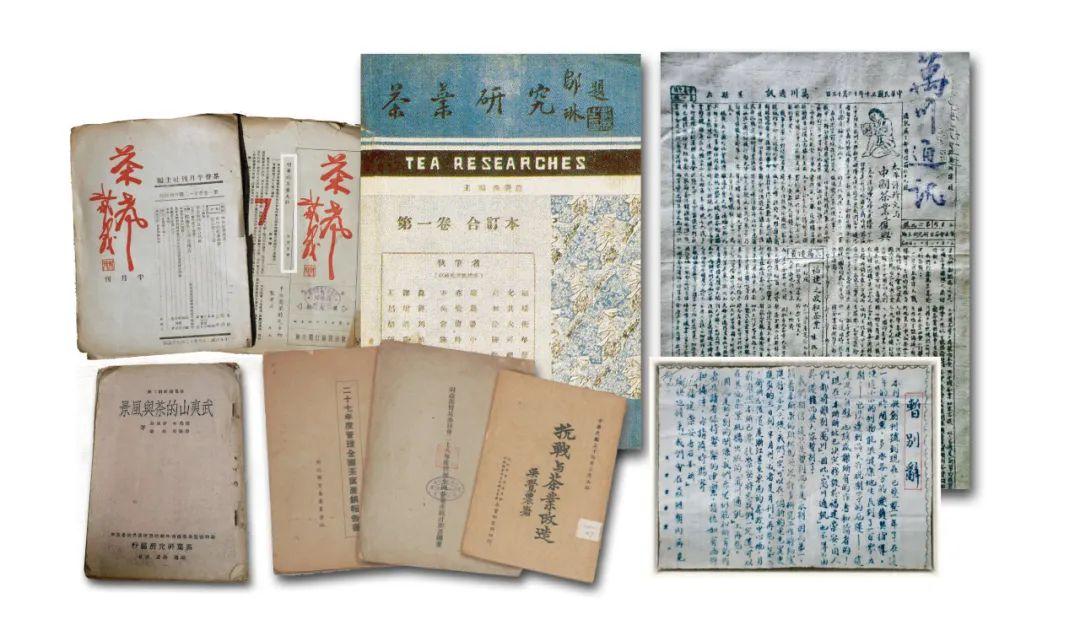

研究所发表的部分科研成果及编印的茶叶书刊

福建省立福安农业职业学校

全国农业中专最早设置茶叶专业的学校

1935年8月,张天福(1910—2017年)在福建福安创办了福建省立福安农业职业学校,成为全国农业中专最早设置茶叶专业的学校。

学校专设茶叶专业,除来自福建各地的学生外,还有江西、安徽等省的学生,而李联标、庄晚芳等近代著名茶学家都曾在这里任过教。

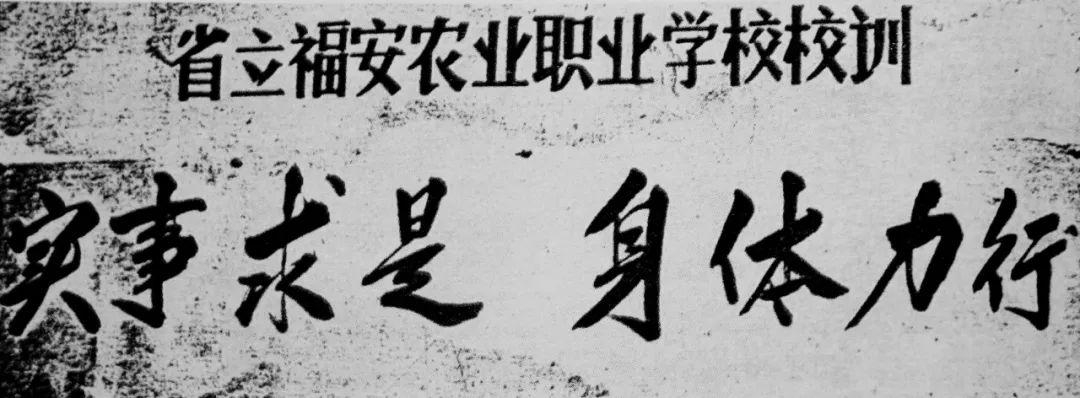

省立福安农业职业学校校训,由张天福题写

同年,“福建省建设厅福安茶业改良场”(福建省农科院茶叶研究所前身)也正式创办,开展茶叶科学研究工作,张天福任场长。

改良场作为福建省最早的茶叶科研机构,与福安农校优势互补,改进茶叶技术与培养茶叶人才双管齐下,开辟了一条教育与科研、科研与生产相结合的道路,在福建乃至中国茶叶教育、科研史上留下浓墨重彩的一笔。

福安茶业改良场的今昔对比

今为福建省农科院茶叶研究所

“九·一八”木质揉茶机

中国第一台手推式揉茶机

1936年,张天福向日本伊达制茶机械厂订购了全套红茶机制设备,开始了机械制茶的探索。

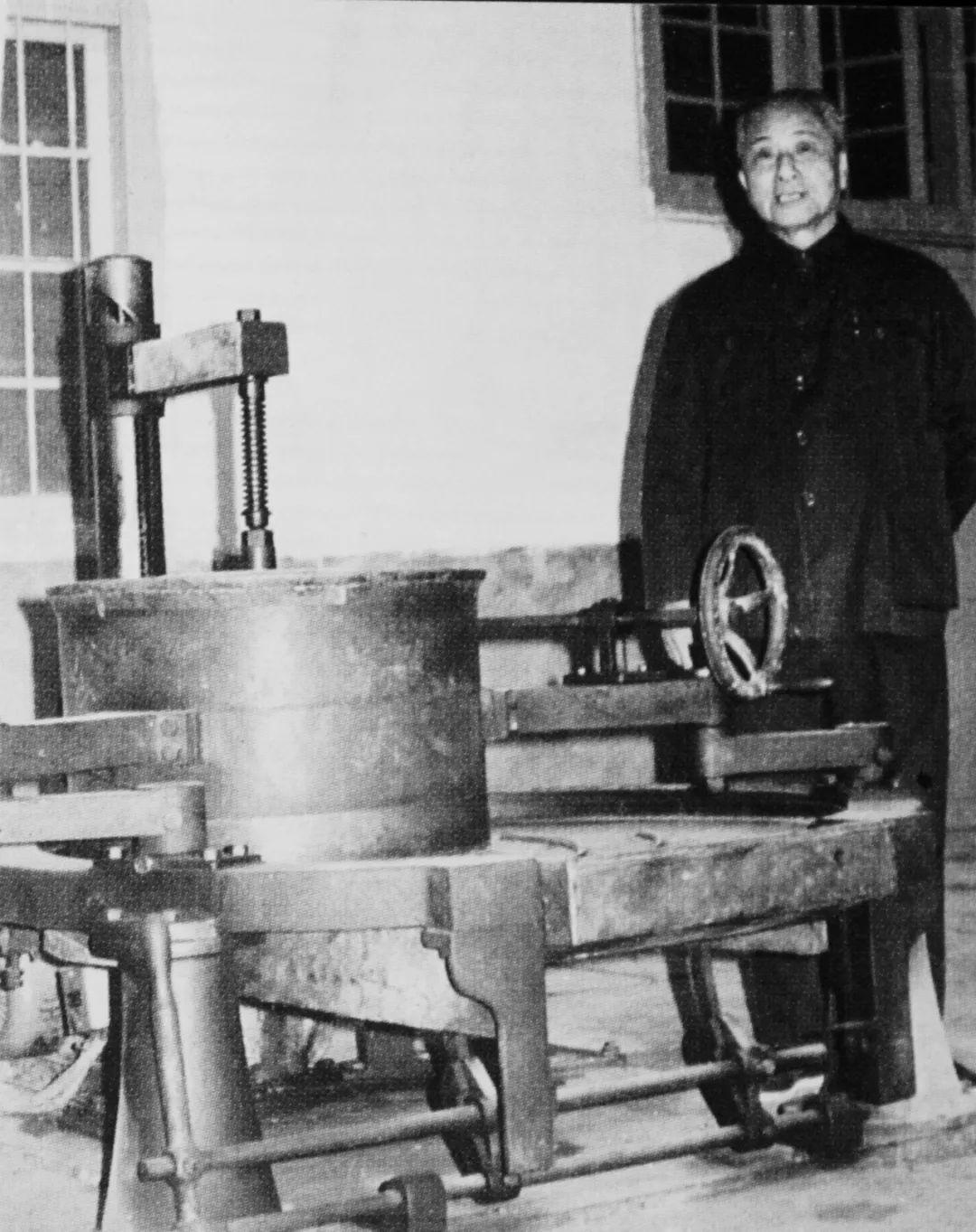

考虑到考虑到当时中国农村缺电少铁的现状,张天福反复钻研揉茶机设计。1941年,由张天福设计的中国第一台手推式揉茶机——“九·一八”式揉茶机,结束了国人用脚揉茶的历史,而十年前的9月18日正是国耻日!

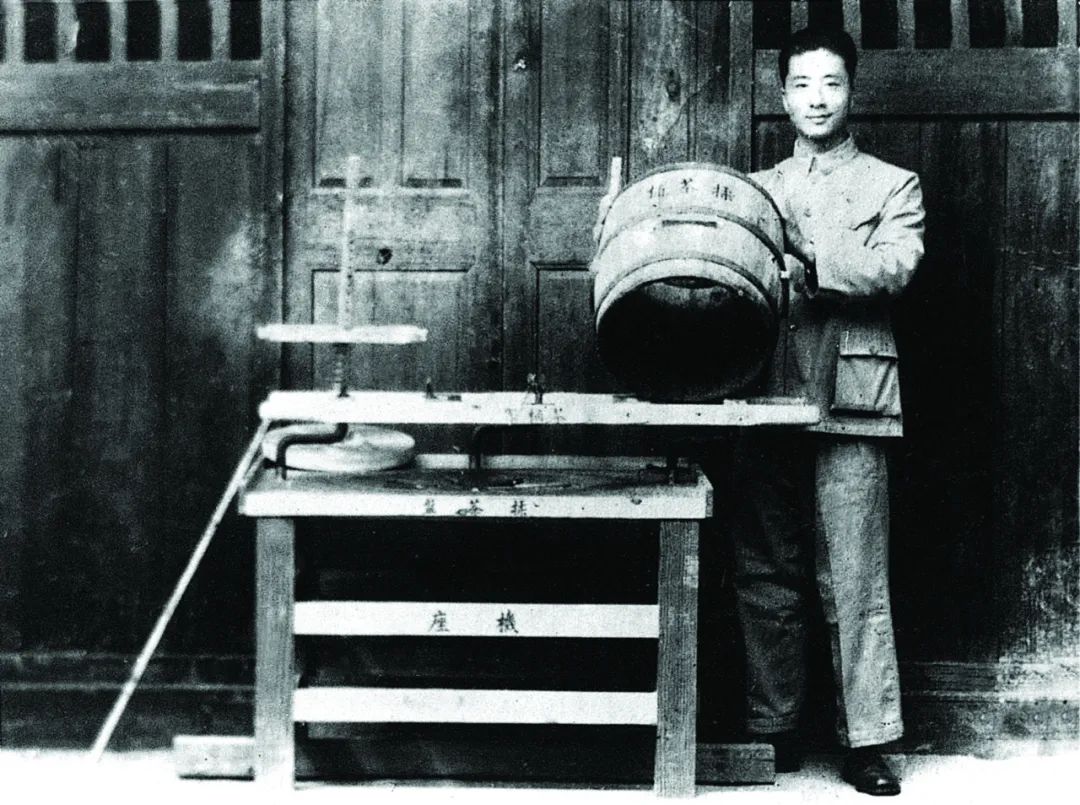

张天福与“九一八”揉茶机,为单桶圆型

张天福站在昔日由他从日本购入伊达式揉茶机前

在此基础上,张天福结合福建茶区的实际情况,又进行了一系列改进,相继推出了“53”式、“54”式揉茶机,并在全省茶区推广,开启了现代机械制茶的先河。

滇红茶

为抗战而生的茶

1937年,卢沟桥事变爆发后,祁红、闽红等茶传统出口创汇产品货源被切断。为维持红茶外销创汇用于支援抗战,1938年夏,中国茶叶总公司安排专员郑鹤春、技术员冯绍裘前往云南调查茶叶产销情况,以求扩大茶源,增加出口。

他们一路辗转奔波,于这一年11月初到达顺宁(今云南凤庆)。正值秋末冬初,却见满山茶树成林,芽壮叶肥,白毫浓密,成熟叶大似枇杷叶,令冯绍裘一行欣喜若狂。

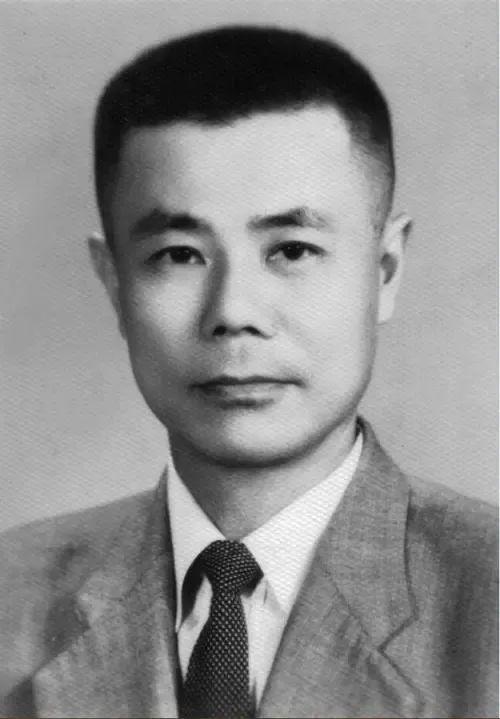

冯绍裘(1900—1987),滇红茶的创制者

冯绍裘借鉴祁红制法,有根据云南大叶种的性状,试制红、绿茶。红茶,肥壮紧结,金毫满披,汤色红艳明亮,香味高长,花香浓郁,既有祁红之香,又有印、锡(斯里兰卡)红茶之色。

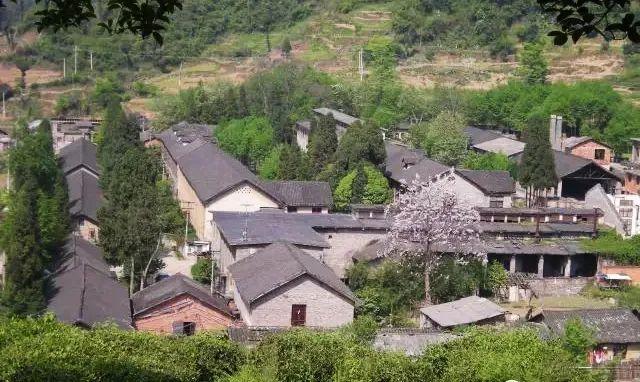

云南顺宁(今凤庆)实验茶厂全貌

1939年,首批滇红(约500担)试制成功,经香港出口到英国,凭借形美色艳、香高味浓特质,以每磅800便士的最高价格售出,创下国际红茶市场价格新高。

滇红所创的高额外汇,被用来购买枪炮、弹药等军需物资投入抗战,并换回大后方工农业发展和人民生活所需要的物资。它诞生于抗战年代,又有力支援了抗战,是名副其实的“抗战茶”。

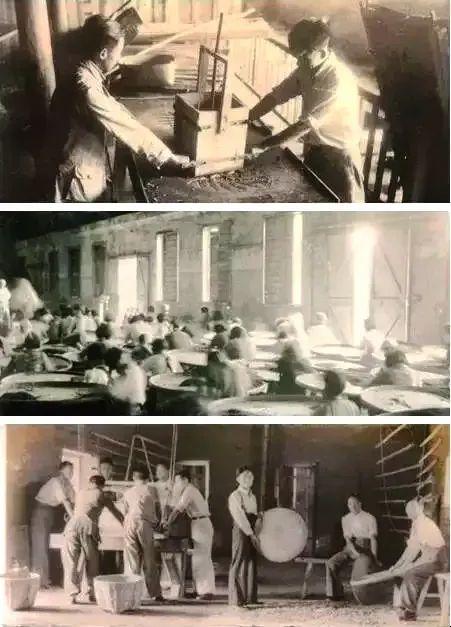

茶厂工人在进行日光萎凋

云南佛海实验茶厂

中国首个现代化机械制茶企业

1938年,毕业于法国巴黎大学的范和钧(1905—1989年)同毕业于清华大学的张石城,带领90多位来自全国各地的茶叶技术人员,来到西双版纳勐海,勘察茶山,引进设备,创建茶厂,出口茶叶创汇来支援抗战。

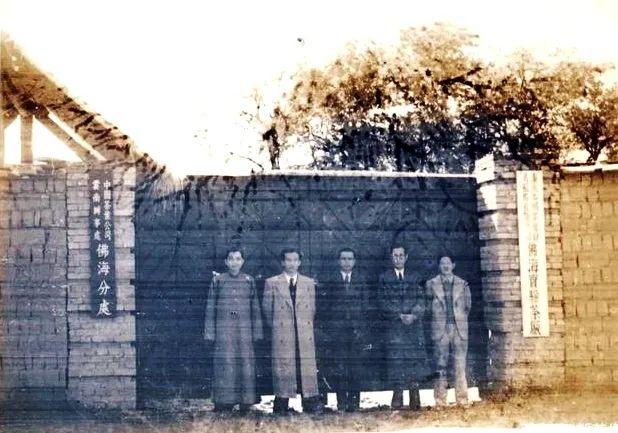

范和钧与佛海实验茶厂早期创立者

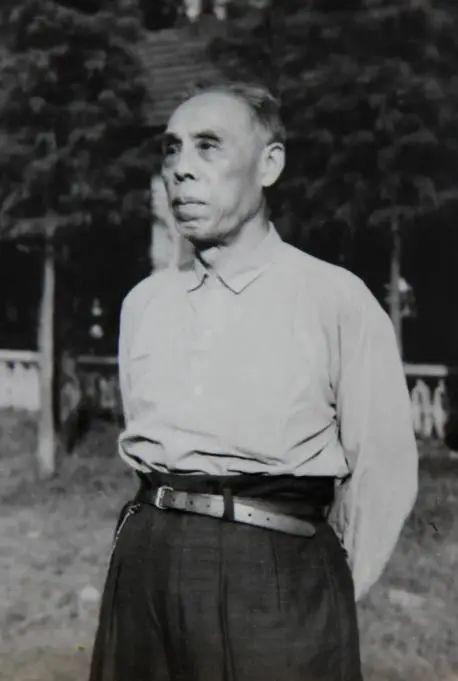

范和钧青年时代曾留学巴黎,眉宇间英姿飒爽

1940年,云南佛海实验茶厂(今勐海茶厂前身)成立,这座在炮火中建立起来的茶厂,是中国首个真正意义上的现代化机械制茶企业。

1941年冬,太平洋战争爆发,日寇侵略南洋,战火迫近缅泰,佛海地区遭日机轰炸。

抗战期间,佛海茶厂职工仍在坚守茶叶生产第一线

云南中茶公司电令佛海茶厂职工全部撤退昆明,身为厂长的范和钧主动申请延迟十天撤退,指挥全厂职工将所有机械设备拆卸装箱驮运到思茅(今普洱市),部分机器沿途寄存百姓家中,为中国茶业保存了一脉生息。

一叶茶,虽轻,却承载着家国情怀之重。

在民族危亡时刻,茶人、知识分子们,还有许许多多无名英雄,冒着炮火硝烟,坚守奋战在茶叶生产、科研一线,满是铮铮铁骨。他们兴茶救国,书写了一部别样的抗战史。

一盏清茗,缅怀先辈,致敬英雄!