水密隔舱福船制造技艺源自明代,分布地以福建泉州泉港区为中心,后流传到周边沿海地区,于2008年被国务院列入第二批国家级非物质文化遗产代表性项目名录,2010年,“中国水密隔舱福船制造技艺”被联合国教科文组织列入“急需保护的非物质文化遗产名录”。福船底部结构呈尖形,小方头宽,尾肥大而方正,拥有独特的水密隔舱装置、以铁钉钉合,桐油灰塞缝密封防水,船上绘有“十二生肖”标记。

该项目的保护对中国四大船型的比较研究和“南海一号”探秘具有重要价值,对于加强对泉州海上丝绸之路和中国造船史以及海上交通史的研究,推动海峡两岸、国际渔航文化交流具有重要意义。

图源:@福建档案

文字资料来源:@福建省非遗博览苑

中国传统木结构营造技艺是以木材为主的建筑材料、以榫卯为结构件,以模数制为尺度设计等加工手段相结合的建筑营造技术体系。闽南传统民居营造技艺流传于福建省厦门市,做工精湛,造型典雅,既继承了中国传统建筑对称、严整、封闭的格局,又融入了华丽活泼、装饰夸张的闽南传统建筑风格特色,是现今闽南传统建筑营造技艺的出色代表。

闽南传统民居营造技艺于2009年作为“中国传统木结构营造技艺”的子项被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,2014年被国务院列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目名录。

图源:@人民艺术

文字资料来源:@福建省非遗博览苑

南音也称“弦管”“泉州南音”,是中国现存最古老的乐种之一。汉、晋、唐、宋等朝代中原移民把音乐文化带入福建,与以泉州为中心的闽南民间音乐相融合,形成具有中原古乐遗韵的文化表现形式——南音。南音在千年流传中形成深厚的群众基础,成为陶冶情操、自娱自乐的文化表现形式,它与闽南人的生活密切相关,闽南人聚居之地几乎都有民间南音社团。2009年,南音被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

图源:@泉州南音

文字资料来源:@福建省非遗博览苑

木偶戏(晋江布袋木偶戏)在闽南俗称为“掌中傀儡”“手套式木偶”,其班社称“掌中班”,是福建木偶戏种类中的主要代表剧种之一。五代时泉州已有傀儡演出,明中叶至清末是闽南布袋戏演出的兴盛时期。1951年闽南布袋戏改名为掌中木偶戏,其分布区域为福建省晋江市及周边地区。木偶戏于2006年被国务院列入第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

2012年,福建木偶戏后继人才培养计划列入联合国教科文组织保护非物质文化遗产优秀实践名册,成为全球10项优秀实践名册项目之一,也实现了中国在联合国教科文组织优秀时间名册项目的突破。

图源:@泉州木偶戏剧院

文字资料来源:@非遗计划

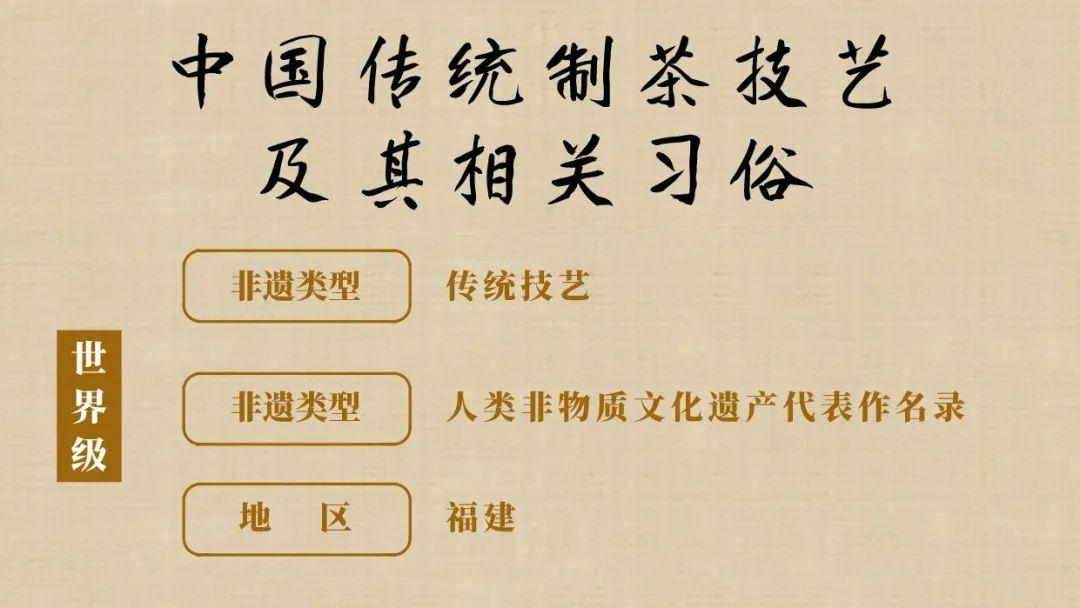

2022年11月29日,在摩洛哥王国拉巴特召开的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第17届常会宣布,将“中国传统制茶技艺及其相关习俗”列入人类非物质文化遗产代表作名录,这也是我国第43个列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录的项目。

该项目包括了福建省的武夷岩茶(大红袍)制作技艺、铁观音制作技艺、福鼎白茶制作技艺、福州茉莉花茶窨制工艺、坦洋工夫茶制作技艺、漳平水仙茶制作技艺等6个国家级非遗代表性项目。

图源:@遇见福州

文字资料来源:@福建省文化和旅游厅

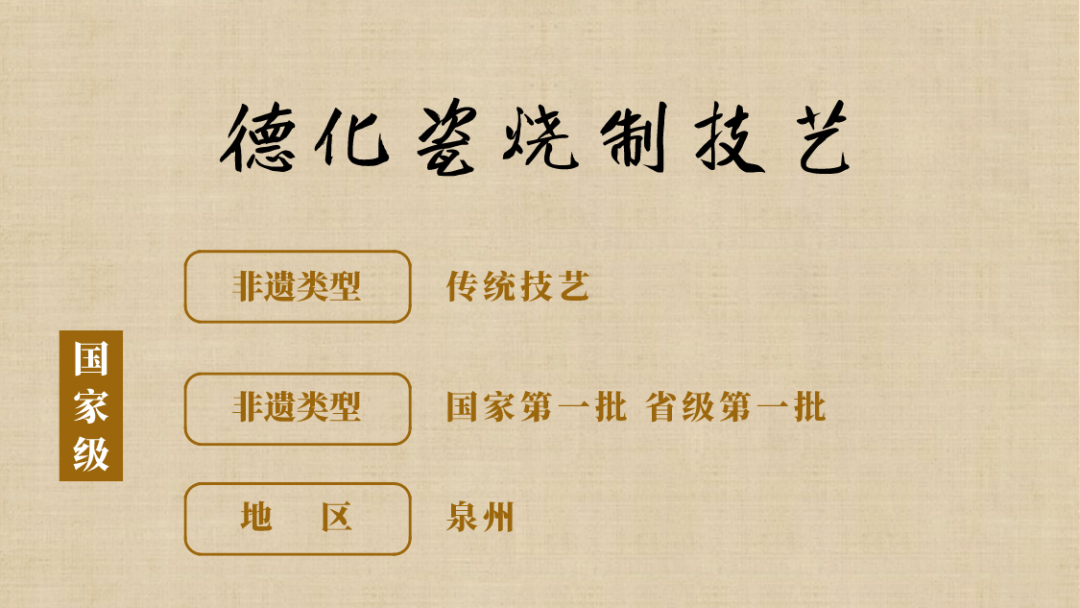

德化瓷的制作兴于唐宋,盛于明清,技艺独特,至今传承未断。它一直是我国重要的对外贸易物品,与丝绸、茶叶一道享誉世界,为制瓷技术的传播和中外文化交流作出了贡献。2006年,德化瓷烧制技艺入选第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

图源:@泉州文旅

文字资料来源:@福建省非遗博览苑