常听人说:“有城市的地方,就有沙县小吃。”

殊不知,这座位于闽西北的小城,也是闽北乌龙茶的一块重要拼图。不同于武夷岩茶、安溪铁观音,诞生经过总带着美丽的传说,红边茶因“绿叶红镶边”明显而得名,简单而淳朴。

夏茂镇,沙县小吃的源乡,也是沙县红边茶的主产区。

盛夏,到夏茂吃茶,拥抱最茂盛的夏天。

公社老茶厂

瓷砖拼贴的厂门,葱葱郁郁的树木,仿佛把我们带回了上世纪60年代。

这里原是夏茂人民公社茶厂(以下简称公社茶厂)。青砖黑瓦的厂房,被一大片茶田簇拥着,就像漂浮在茶海里的一座岛屿。

在计划经济年代,茶厂曾是全镇的产业支柱之一,也是村民们眼中的“铁饭碗”。大家撸起袖子,卯足劲,把满腔的热情倾注在茶上。“闽北水仙”“莲峰水仙”“乌龙茶”……沙县产的茶以不同的名字出现在柜台里,唯独没有红边茶。

“在100多年前,红边茶很风光。通过洋行买办,卖到欧美。同治十三年(公元1874年),出口量达1.8万多箱(每箱40斤,约360多吨)。光绪十五年(公元1889年),红边茶出口量创下最高纪录,达6万箱(约1200吨)。特别是原产地白水漈的茶,价格高出普通乌龙茶1~2倍。”林忠平说。

林忠平

林忠平是土生土长的夏茂人。17岁那年,他到建瓯茶厂学习乌龙茶初制、精制技术,师从高级工程师、著名茶叶专家叶兴渭。上世纪七八十年代,建瓯茶厂是福建乌龙茶出口创汇的实力担当。作为拳头产品的闽北水仙,因减肥保健功效突出而一度风靡日本。

同为乌龙茶,制法分南北。二者间的区别,除外形外,就是发酵度。闽北乌龙茶,发酵较重,闽南乌龙茶则较轻。沙县红边茶的发酵度,正是介于南北之间。

然而,曾红极一时的红边茶,自上世纪30年代初开始,就颓势渐显,至50年代中期,彻底断制。

又遇红边茶

“这是今年新茶的毛茶。”林忠平从扦样盘里抓了一泡茶放进盖碗。

橙黄透亮的茶汤,蕴藉着花果的清香,入口甘醇,汤感柔和细滑。这是我第二次喝到红边茶。

早在两年多前,经友人介绍结识了林忠平。尽管素未谋面,林忠平还是慷慨地寄来一箱红边茶,里面有款是他的得意之作:以水仙制作的红边茶,斩获了2020年三明市秋季茶王赛闽北乌龙茶的茶王。

尽管茶厂效益还过得去,但终究是“为他人作嫁衣裳”,昔日叱咤风云的红边茶却成陈迹。“既有闽北乌龙茶的醇厚,也有闽南乌龙茶的清香,这是红边茶的特色所在。”林忠平想要“复活”红边茶。

那么,红边茶最初的模样又是如何呢?史料并没有详细记载,仅仅是只言片语或轻描淡写。我们知道,一泡茶的诞生,离不开品种、产地和工艺。

遍寻古茶树,查阅大量文献,拜访老茶农、老茶师,林忠平苦心孤诣。渐渐地,他脑海有了红边茶的大致轮廓。

从地理位置上看,沙县位于闽中腹地,在闽北、闽南之间,史上曾隶属闽北管辖,而创制之初却深受闽南乌龙茶工艺的影响。

由于初制过程中要克服夜晚湿度大、作坊密封性不好、青叶不易消青等因素,对制作工艺进行了一些改进。

比如,以多次做手代替竹筛摇青。茶叶外形则向闽北乌龙茶看齐,简化了闽南乌龙茶的包揉工序,制成条形。

品种上,林忠平尝试采用水仙、肉桂等闽北乌龙茶当家品种试制,毕竟沙县制作闽北乌龙茶有坚实的技术支撑。根据红边茶的品质风格,林忠平将传统制茶工艺与现代制茶技术融合。

经过反复探索,2008年,沉寂了近60年的沙县红边茶,重现于世,并以兼容并蓄南北乌龙的风味特质,实力圈粉,重拾芳华。

名茶“复活”,老厂新生。就像守艺一样,林忠平也虔诚地守望着老茶厂,因为这里曾留下了他所有的青葱岁月。

在俞邦吃茶

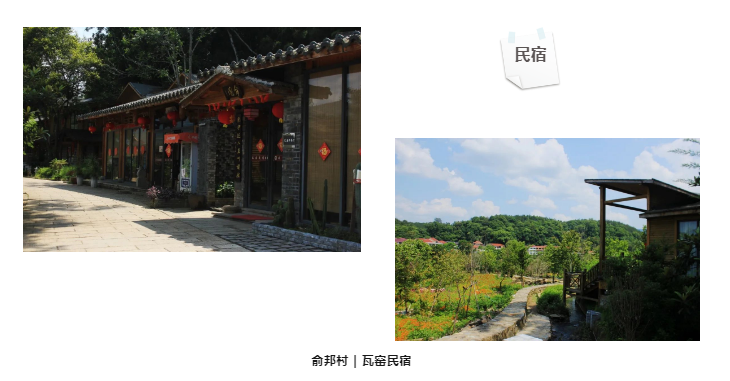

来夏茂,没来俞邦村等于白来。这个静美的村庄,有“沙县小吃第一村”之称,是近年来新晋网红打卡胜地。

俯瞰夏茂镇俞邦村

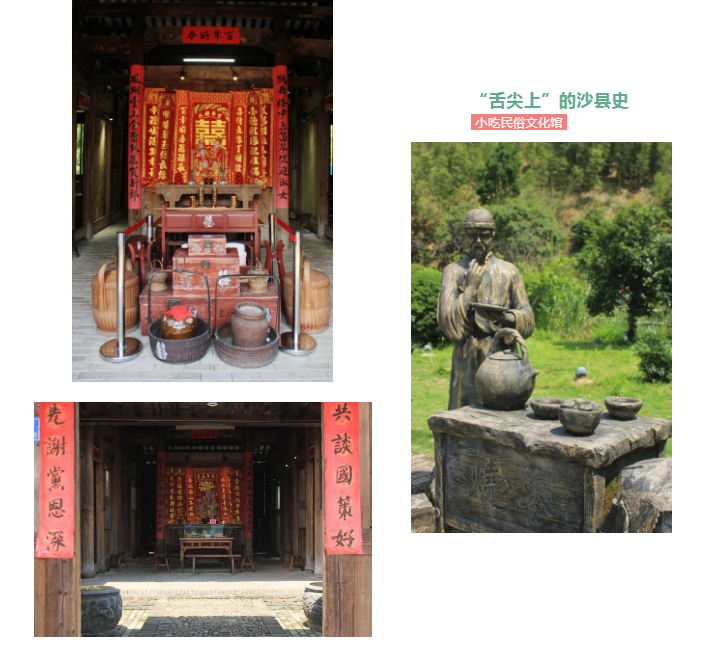

在夏茂特色小吃民俗文化馆里,我们艳遇了饕餮“盛宴”:喜宴、寿宴、四季节日美食风俗……满满的人间烟火气。

美味佳肴,茶香萦绕。其中,有道甜烧麦,就是与热茶一起出现在餐桌上的。

通常,咸是烧麦的标志性风味,而甜烧麦则听起来似乎有点像“黑暗料理”,却是寓意深隽。

馅料除了用白糖,还有饼丁、紫菜、猪油和花生碎等。糖的甜,饼的软糯,紫菜的鲜美,猪油的醇厚,花生碎的香酥,完美交织。

在沙县,喜、寿宴又名“三过汤”,即每上完四道菜,司菜者就会给每桌上一碗水。清洗完碗筷后,再接着上菜,全场宴席总共要上三次水,是待客的最高礼遇。

甜烧麦是“三过汤”的标配,往往在“一过汤”后,跟红边茶一道上桌。烧麦的香甜,茶的清醇,丰赡又不至于太过甜腻,味觉的协奏,幸福的滋味。

住,也是品读俞邦的正确打开方式。

木窠田园露营地,帐篷下围坐,围炉煮茶,把盏畅叙,或凝望夜空,漫数繁星。浪漫的气氛,随时拉满。

有茶,有美食,有美景,俞邦是诗,是向往的远方。