封面

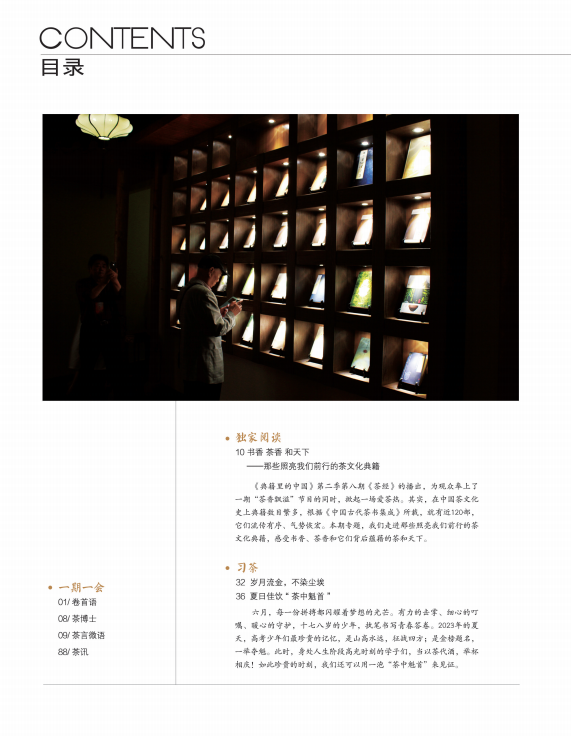

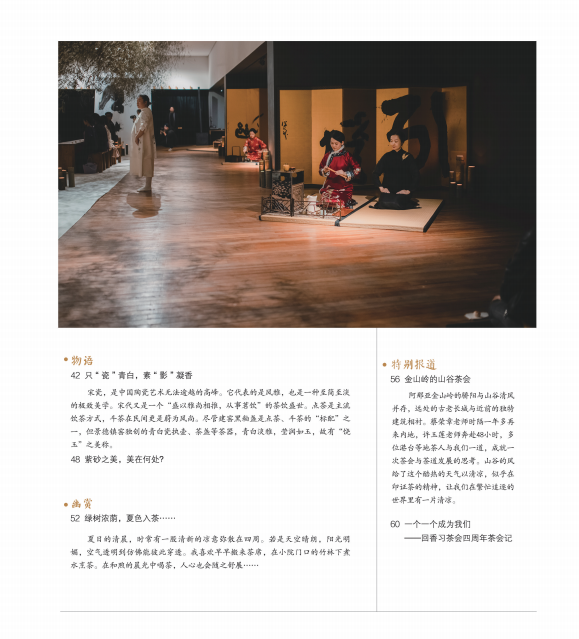

目录

独家阅读

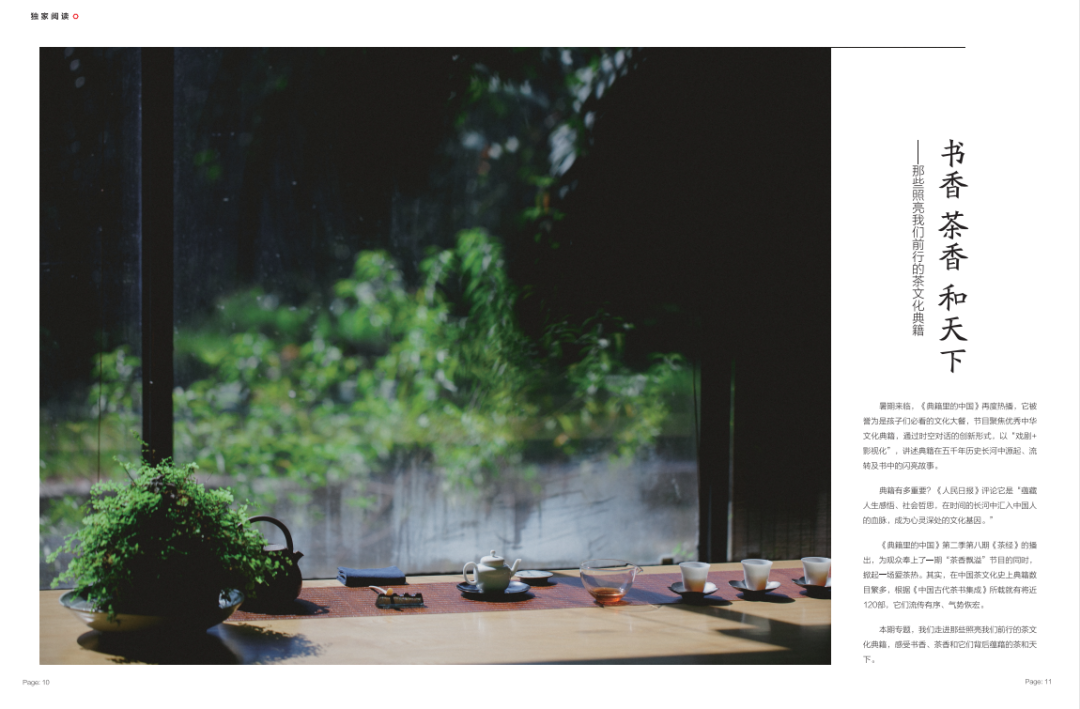

书香 茶香 和天下 ——

那些照亮我们前行的茶文化典籍

文_《茶道》编辑部

暑期来临,《典籍里的中国》再度热播,它被誉为是孩子们必看的文化大餐,节目聚焦优秀中华文化典籍,通过时空对话的创新形式,以“戏剧+影视化”的表现方法,讲述典籍在五千年历史长河中源起、流转及书中的闪亮故事。

典籍有多重要?《人民日报》评论它是“蕴藏人生感悟、社会哲思,在时间的长河中汇入中国人的血脉,成为心灵深处的文化基因。”

《典籍里的中国》第二季第八期《茶经》的播出,为观众奉上了一期“茶香飘溢”节目的同时,掀起一场爱茶热。

其实,在中国茶文化史上典籍数目繁多,根据《中国古代茶书集成》所载,就将近120部,它们流传有序、气势恢宏。本期专题,我们走进那些照亮我们前行的茶文化典籍,感受书香、茶香和它们背后蕴藉的茶和天下。

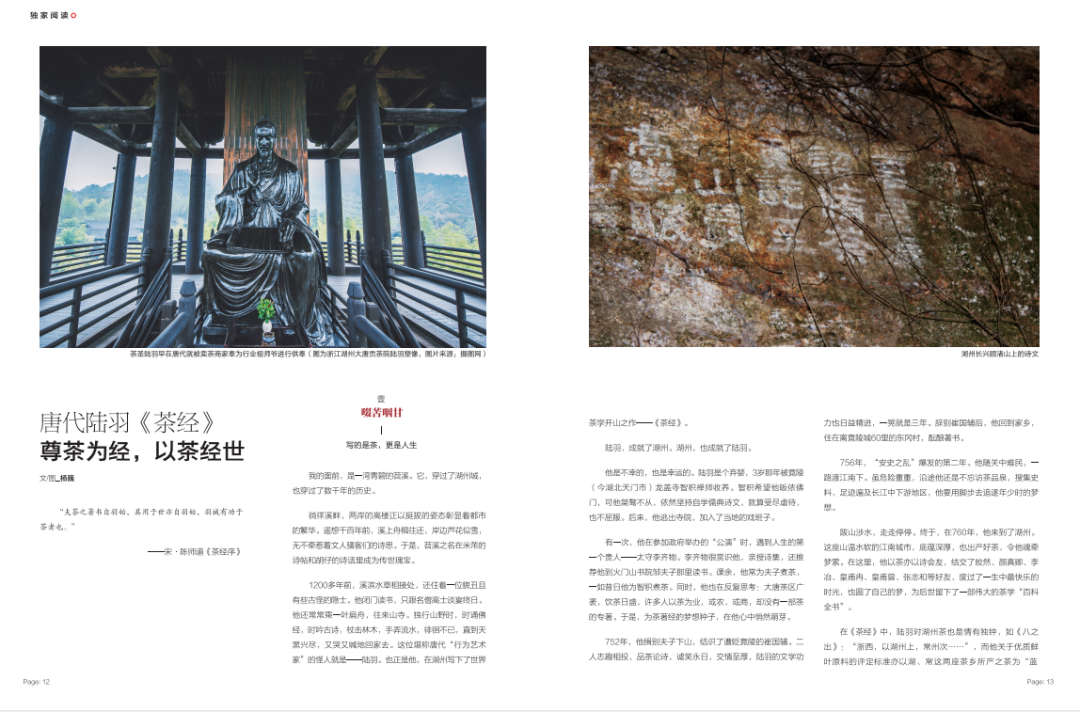

陆羽《茶经》:

尊茶为经,以茶经世

文/图_杨巍

“一生为墨客,几世作茶仙。”1200多年后的今天,陆羽仍是所有爱茶人敬仰的“茶神”“茶仙”。但,我们更喜欢称他“茶圣”,因为他和《茶经》,照亮心灵,赋予力量,激励着我们一路前行。

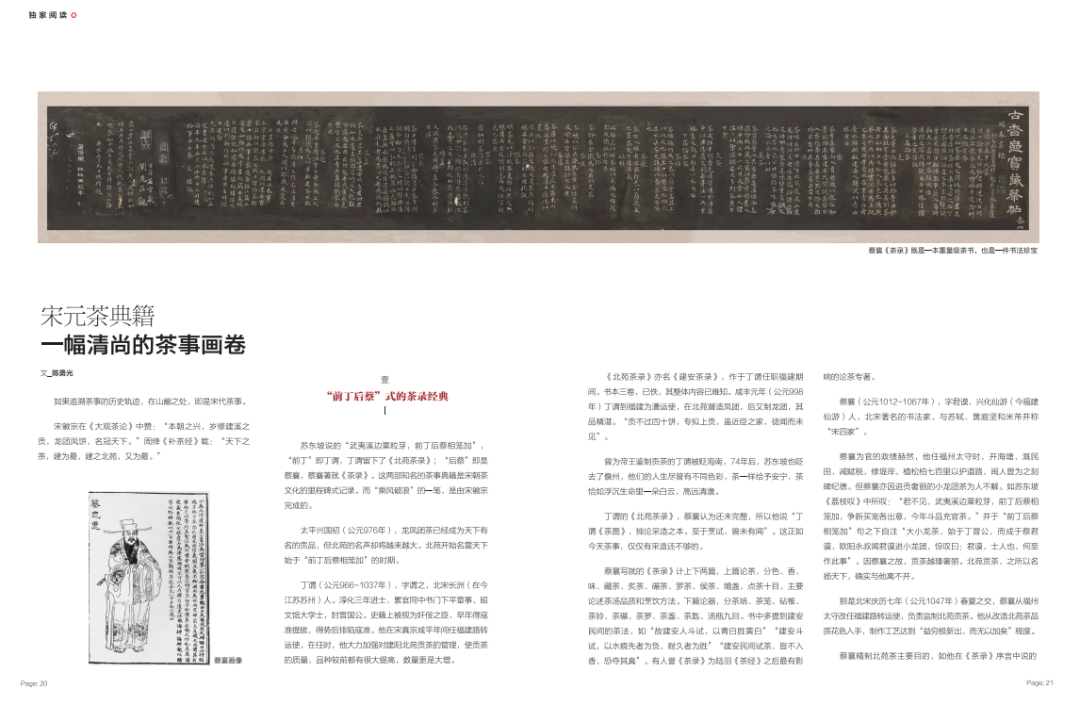

宋元茶典籍:

一幅清尚的茶事画卷

文_陈勇光图_《茶道》图片库

如果追溯茶事的历史轨迹,在山巅之处,即是宋代茶事。

宋徽宗在《大观茶论》中赞:“本朝之兴,岁修建溪之贡,龙团凤饼,名冠天下。”周绛《补茶经》载:“天下之茶,建为最,建之北苑,又为最。”

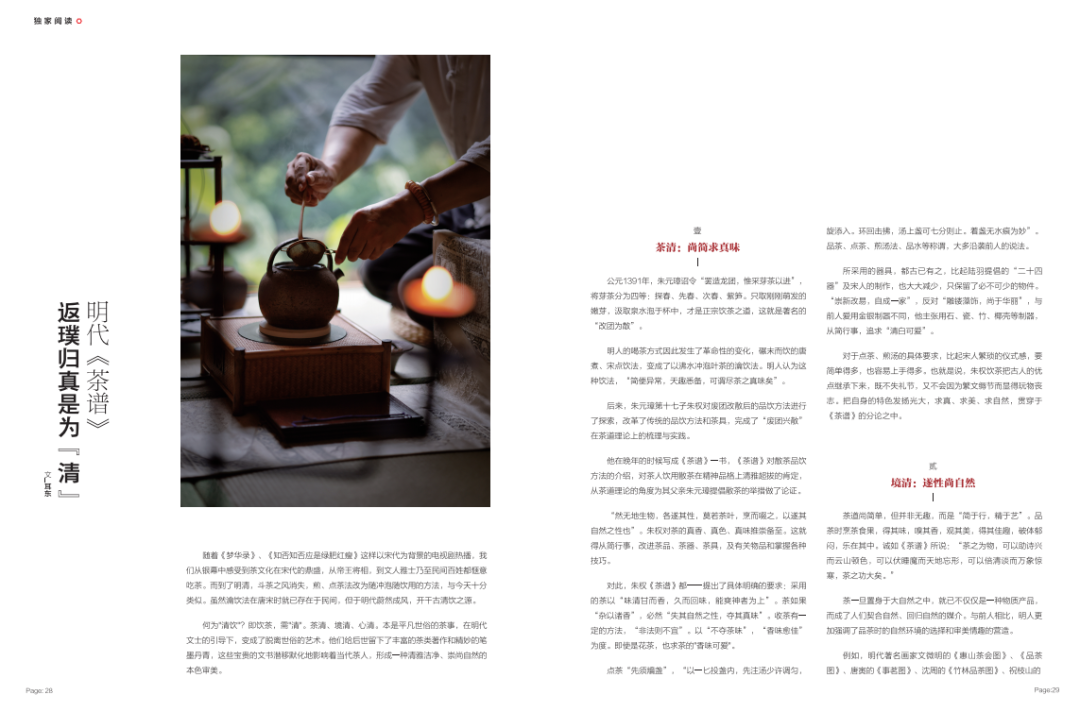

明代《茶谱》,

返璞归真是为“清”

文_耳东 图_《茶道》图片库

到了明清,斗茶之风消失,煎、点茶法改为随冲泡随饮用的方法,与今天十分类似。虽然瀹饮法在唐宋时就已存在于民间,但于明代蔚然成风,开千古清饮之源。

何为“清饮”?即饮茶,需“清”。茶清、境清、心清。本是平凡世俗的茶事,在明代文士的引导下,变成了脱离世俗的艺术。他们给后世留下了丰富的茶类著作和精妙的笔墨丹青,这些宝贵的文书潜移默化地影响着当代茶人,形成一种清雅洁净、崇尚自然本色审美。

习茶

岁月流金,不染尘埃

文/图_闻彦

一日午后茶话,朋友大呼“喝不动了”,另一位友人漫不经心放了泡老茶在桌上说:“试试,保你舒服。”包装上印着1990年大红袍,看到和自己出生年份相近的数字,味觉记忆已经让口腔本能“生津”起来。

“学会喝岩茶老茶”似乎是一件让人刮目相看的事,但一泡老岩茶到底如何才是正味?心中本毫无波澜,直到开汤冲泡,梅香沁脾的那一瞬间……

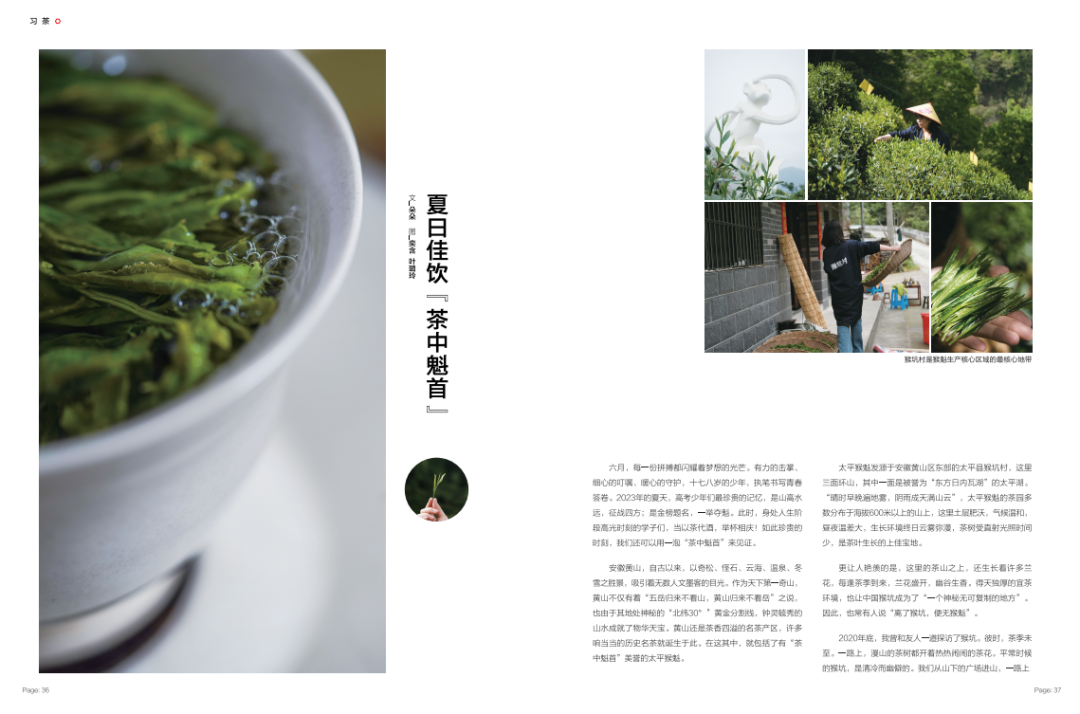

夏日佳饮“茶中魁首”

文/图_朵朵(除署名外)

安徽黄山,自古以来,以奇松、怪石、云海、温泉、冬雪之胜景,吸引着无数人文墨客的目光。作为天下第一奇山,黄山不仅有着“五岳归来不看山,黄山归来不看岳”之说,也由于其地处神秘的“北纬30°”黄金分割线,钟灵毓秀的山水成就了物华天宝。黄山还是茶香四溢的名茶产区,许多响当当的历史名茶就诞生于此。在这其中,就包括了有“茶中魁首”美誉的太平猴魁。

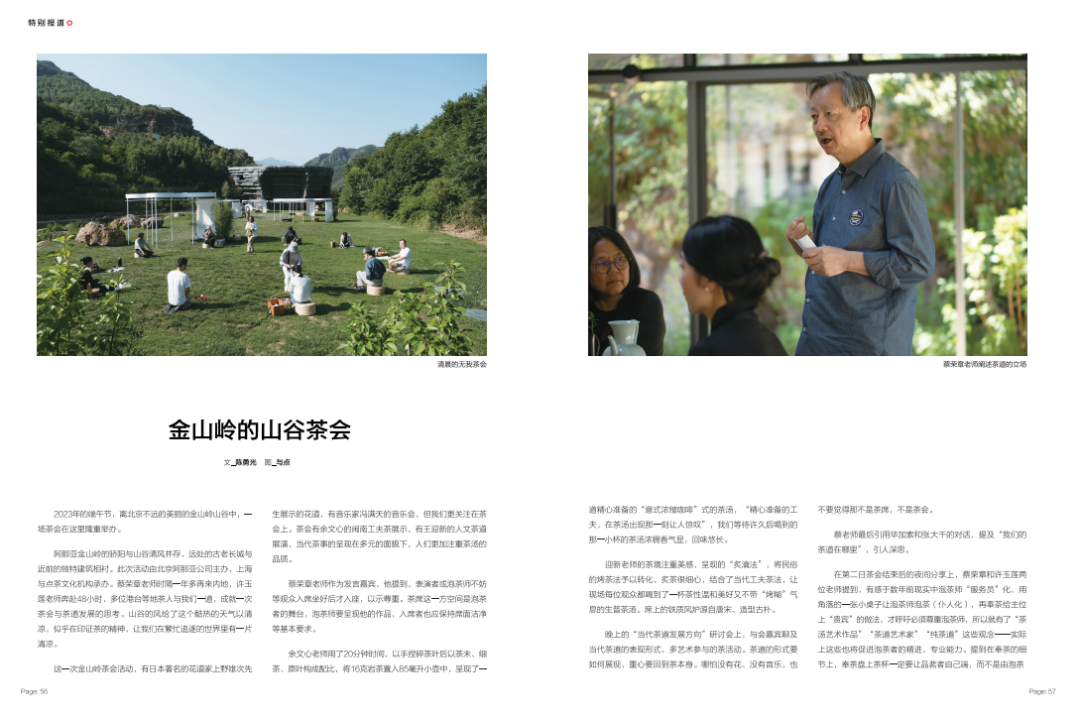

特别报道

金山岭的山谷茶会

文_陈勇光 图_与点

阿那亚金山岭的骄阳与山谷清风并存,远处的古老长城与近前的独特建筑相衬。蔡荣章老师时隔一年多再来内地,许玉莲老师奔赴48小时,多位港台等地茶人与我们一道,成就一次茶会与茶道发展的思考。山谷的风给了这个酷热的天气以清凉,似乎在印证茶的精神,让我们在繁忙追逐的世界里有一片清凉。

国有界茶无界,一心做好中国茶

文_晏楠 图_大猫

老子言:一生二,二生三,三生万物。但“三”如何生出万物,仁者见仁,智者见智,全靠自己去悟。因为,老子又说“道可道,非常道”。万事万物的道理,只有身在其中,才可寻得一二。

茶道学习尤其如此。茶道是什么?学习茶道的意义又是什么?这些问题的答案需要在一次次练习中去寻找、去体悟。老师领进门,领悟就在个人了。

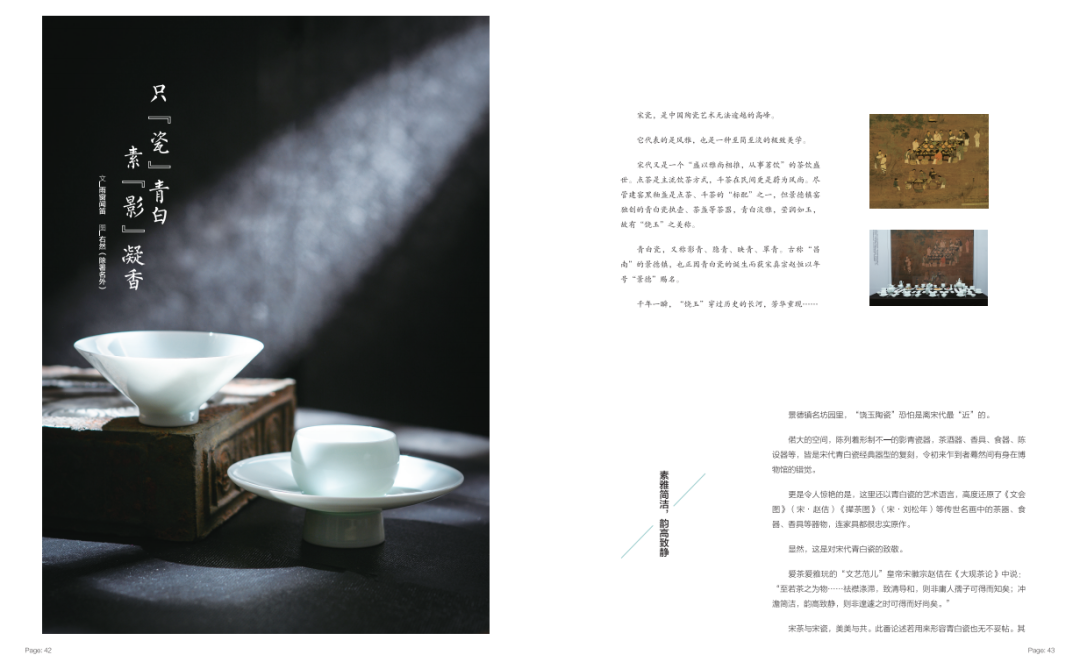

物语

只“瓷”青白,素“影”凝香

文_雨窗闻笛 图_右然(除署名外)

宋瓷,是中国陶瓷艺术无法逾越的高峰。它代表的是风雅,也是一种至简至淡的极致美学。

宋代又是一个“盛以雅尚相推,从事茗饮”的茶饮盛世。点茶是主流饮茶方式,斗茶在民间更是蔚为风尚。

尽管建窑黑釉盏是点茶、斗茶的“标配”之一,但景德镇窑独创的青白瓷执壶、茶盏等茶器,青白淡雅,莹润如玉,故有“饶玉”之美称。

青白瓷,又称影青、隐青、映青、罩青。古称“昌南”的景德镇,也正因青白瓷的诞生而获宋真宗赵恒以年号“景德”赐名。

千年一瞬,“饶玉”穿过历史的长河,芳华重现……

“茶器控”的快乐日常

文/图_余彦霖

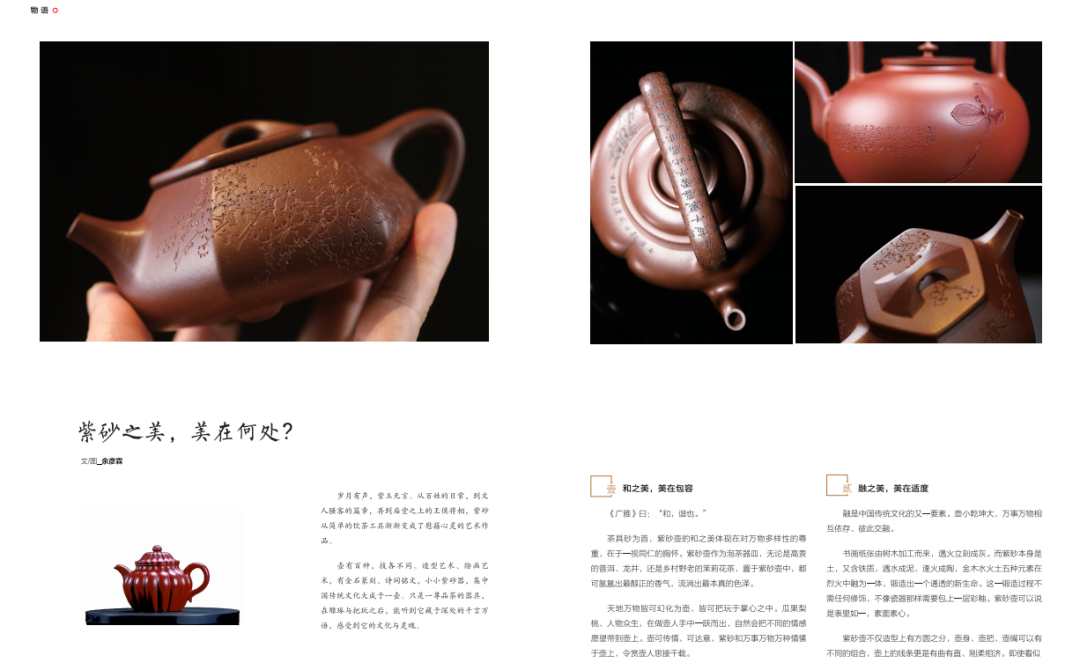

岁月有声,紫玉无言。从百姓的日常,到文人骚客的篇章,再到庙堂之上的王侯将相,紫砂从简单的饮茶工具渐渐变成了慰籍心灵的艺术作品。

壶有百种,技各不同。造型艺术、绘画艺术,有金石篆刻、诗词铭文,小小紫砂器,集中国传统文化大成于一壶。只是一尊品茶的器具,在雕琢与把玩之后,能听到它藏于深处的千言万语,感受到它的文化与灵魂。

幽赏

绿树浓荫,夏色入茶……

文/图_海沫

夏日的清晨,时常有一股清新的凉意弥散在四周。若是天空晴朗,阳光明媚,空气透明到仿佛能彼此穿透。我喜欢早早搬来茶席,在小院门口的竹林下煮水烹茶。在和煦的晨光中喝茶,人心也会随之舒展……

问茶

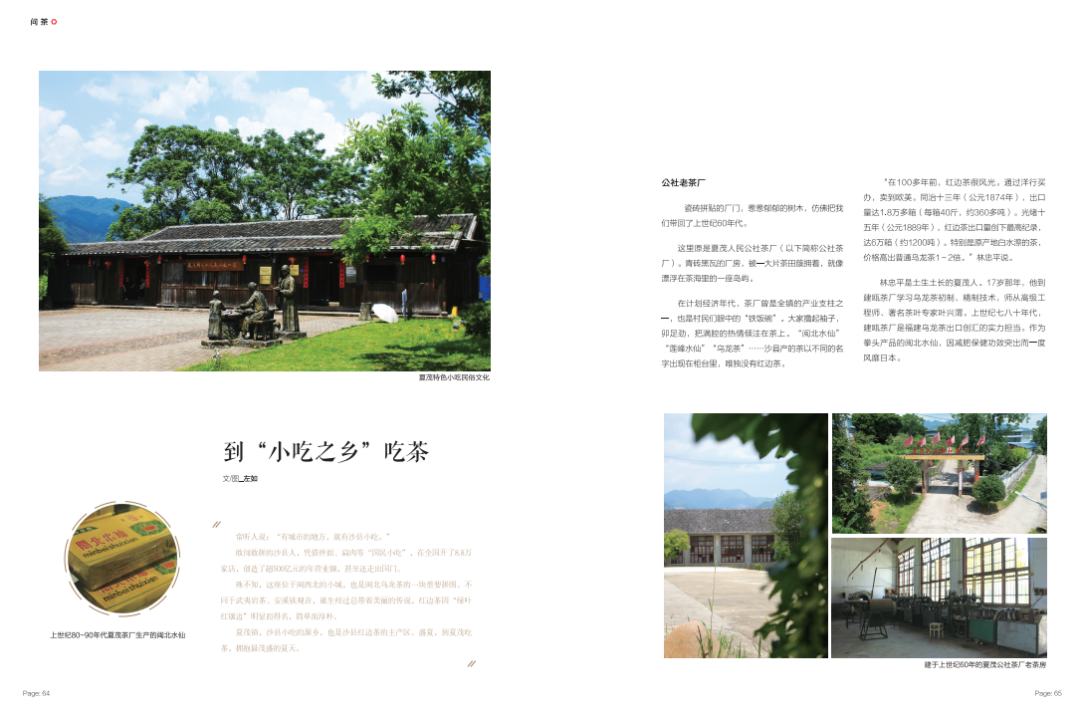

到“小吃之乡”吃茶

文/图_左如

敢闯敢拼的沙县人,凭借拌面、扁肉等“国民小吃”,在全国开了8.8万家店,创造了超500亿元的年营业额,甚至还走出国门。

殊不知,这座位于闽西北的小城,也是闽北乌龙茶的一块重要拼图。不同于武夷岩茶、安溪铁观音,诞生经过总带着美丽的传说,红边茶因“绿叶红镶边”明显而得名,简单而淳朴。

夏茂镇,沙县小吃的源乡,也是沙县红边茶的主产区。盛夏,到夏茂吃茶,拥抱最茂盛的夏天。

将进茶

冷泡茶:“人走茶凉”?

要的就是凉凉!

文/图_淅南乙

俗话说“人走茶凉”,说的是世态炎凉,人情淡薄。

其实,茶凉是再正常不过的自然现象,不添热水,茶汤降温,就凉了。特别是在炎夏,各式冰镇茶饮绝对是备受年轻人喜爱的爆品。冰镇茶饮喝起来痛快,喝多了容易伤脾胃,不如冷泡茶来得更健康。

冷泡茶,顾名思义,是用冷水甚至冰水来泡茶。这种泡法既方便快捷,又清凉解暑。而且,口感上也与沸水泡出的茶不相上下,有的口感还更好。

七碗流风

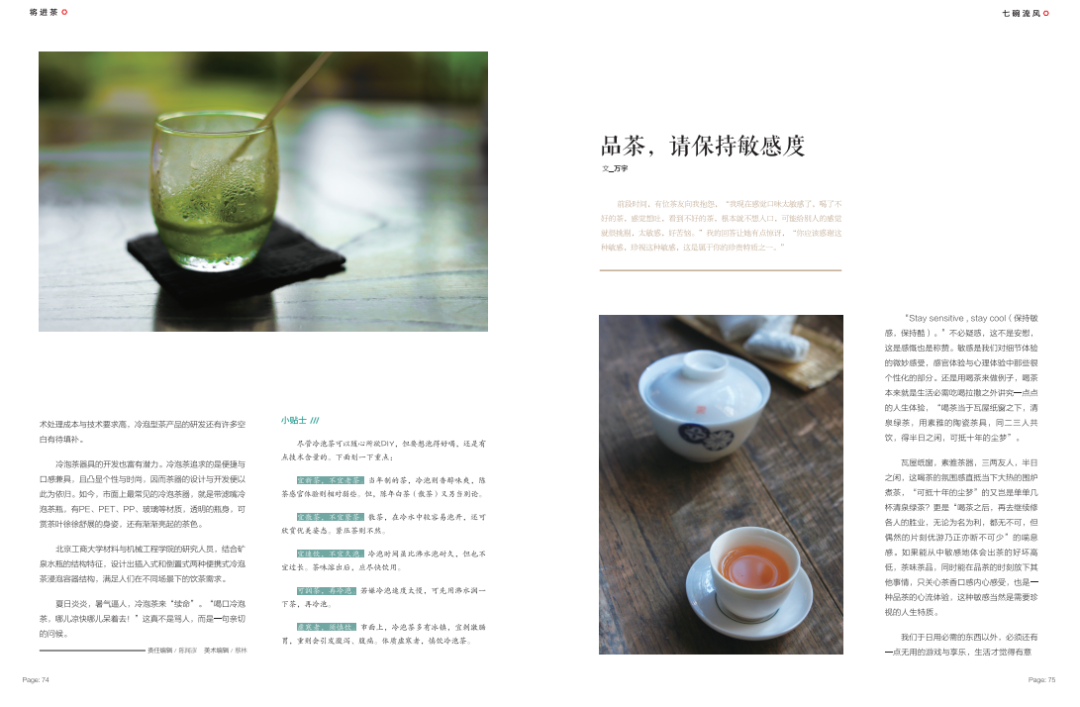

品茶,请保持敏感度

文_万宇

Stay sensitive , stay cool(保持敏感,保持酷)。不必疑惑,这不是安慰,这是感慨也是称赞。敏感是我们对细节体验的微妙感受,感官体验与心理体验中那些很个性化的部分。

还是用喝茶来做例子,喝茶本来就是生活必需吃喝拉撒之外讲究一点点的人生体验,“喝茶当于瓦屋纸窗之下,清泉绿茶,用素雅的陶瓷茶具,同二三人共饮,得半日之闲,可抵十年的尘梦”。

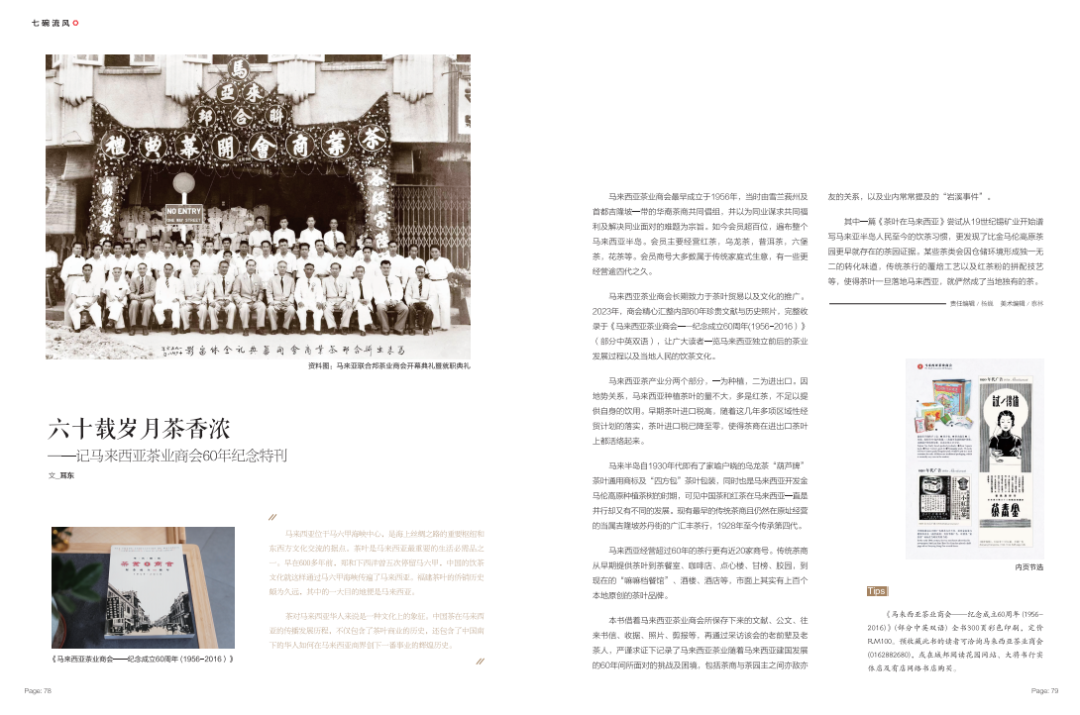

六十载岁月茶香浓——

记马来西亚茶业商会60年纪念特刊

文_耳东

马来西亚茶业商会长期致力于茶叶贸易以及文化的推广。2023年,商会精心汇整内部60年珍贵文献与历史照片,完整收录于《马来西亚茶业商会——纪念成立60周年 (1956-2016)》(部分中英双语),让广大读者一览马来西亚独立前后的茶业发展过程以及当地人民的饮茶文化。

专栏