泉州鲤城区义春街,北接礼让巷,南抵后城街,西侧分为义春前街和义春后街,与田仔墘巷相交。义春街属于古城南隅三教铺义春境,此处位于古代泉州罗城7个城门之一的迎春门(即通淮门)内,建有义春宫,因此而得名。“义春”在几十年前曾更名为“宜春”,如今街边门牌已经恢复成“义春”,只有在住宅小区中仍使用“宜春”的名字。

陈慧芬制图.

01

义春前街3号

— 这里曾有兵马司桥巷和金甲舍人巷 —

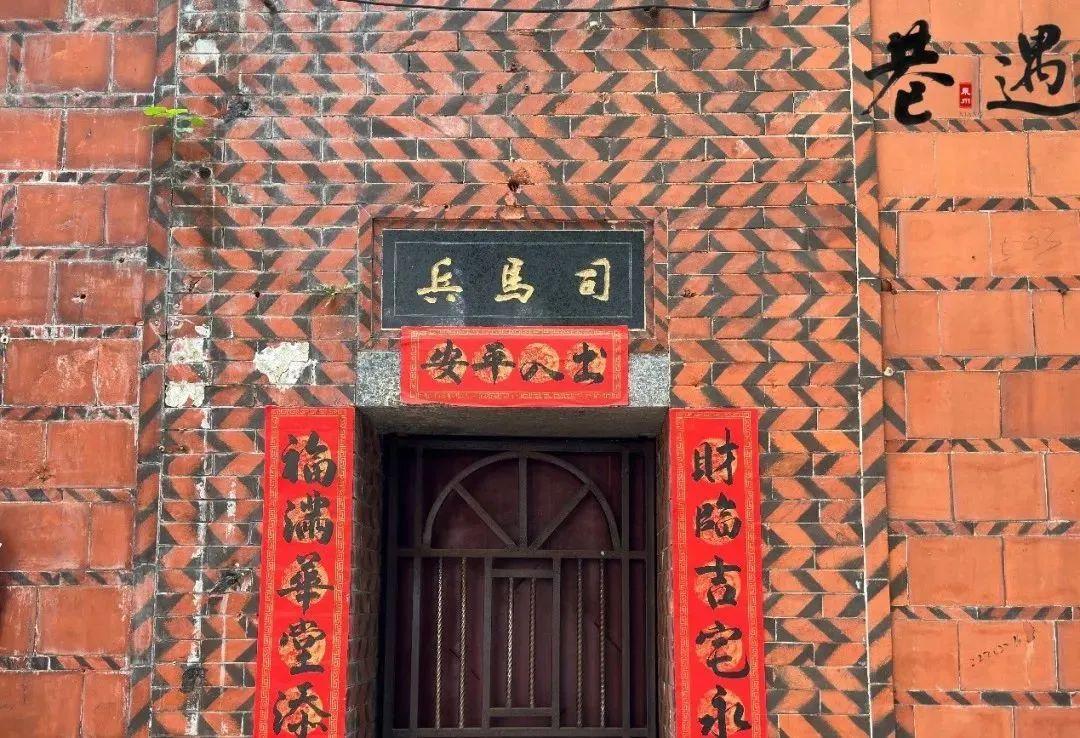

兵马司遗址

义春前街3号是义春境的境庙义春宫,义春宫南侧开有一门,门上有三个字:兵马司。据义春宫管委会成员林祖鹏介绍,以前这里有兵马司宫、兵马司桥和兵马司桥巷,西侧有一条金甲舍人巷,泉州古城5个字的巷名不多,这里就占了两个。如今这些均已不存,兵马司宫供奉的关帝移至义春宫内,因此在宫旁留下“兵马司”3个字纪念。

兵马司原为主管京城警备治安的机关,始建于元朝,掌管城市的巡捕盗犯、火禁、疏理街道沟渠等事。

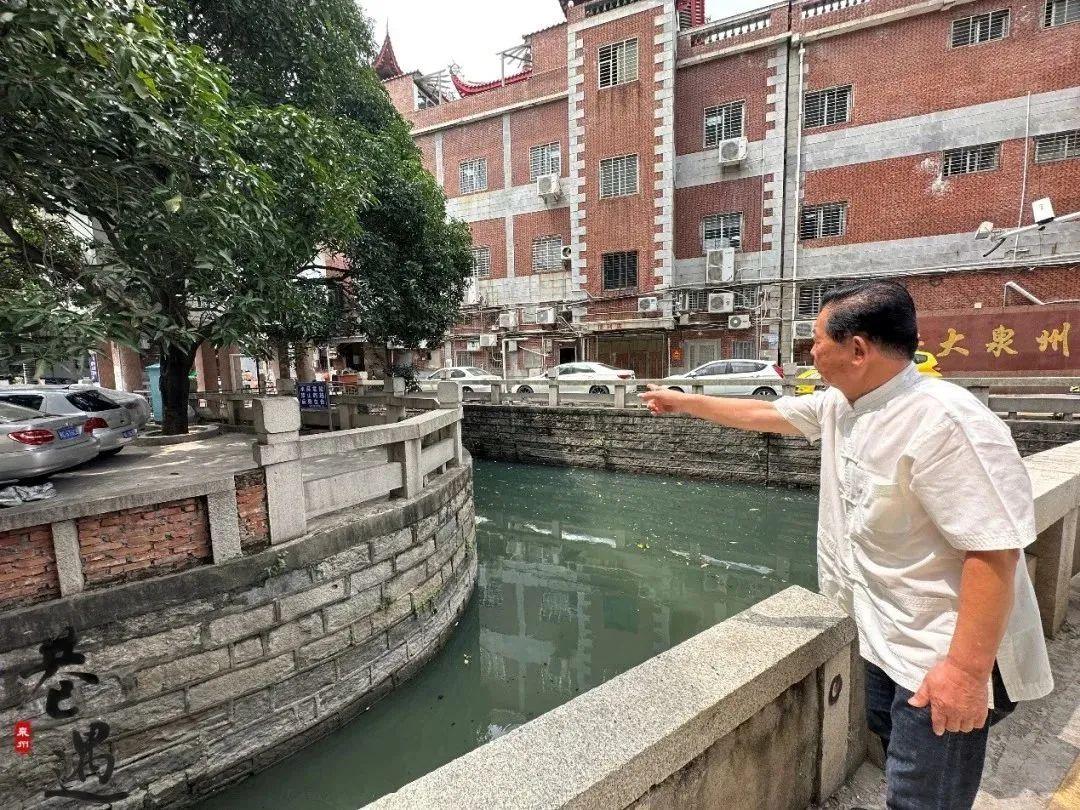

林祖鹏介绍,此处曾有一座兵马司桥,横跨八卦沟,今已不存。

境庙义春宫。

祀奉李仙公的法华庵。

义春街周边以前叫义春村,位于迎春门墙根下,兵马司、义春宫、法华庵连成一体,坐东朝西。最北侧是义春前街1号的法华庵,祀李仙公,是一座历史悠久的道教净明派宫观,也是泉州净明道派的中心。

林祖鹏介绍,李仙公名为李鼎,明代从江西南昌来到泉州,居住法华庵传授弟子,有一日与众弟子辞别,登上清源山,入狮头岩端坐,后坐化于狮头岩。后来弟子在法华庵祀奉,尊称他为“李仙公”。

02

义春前街32号

— 义春人家的百年家族史 —

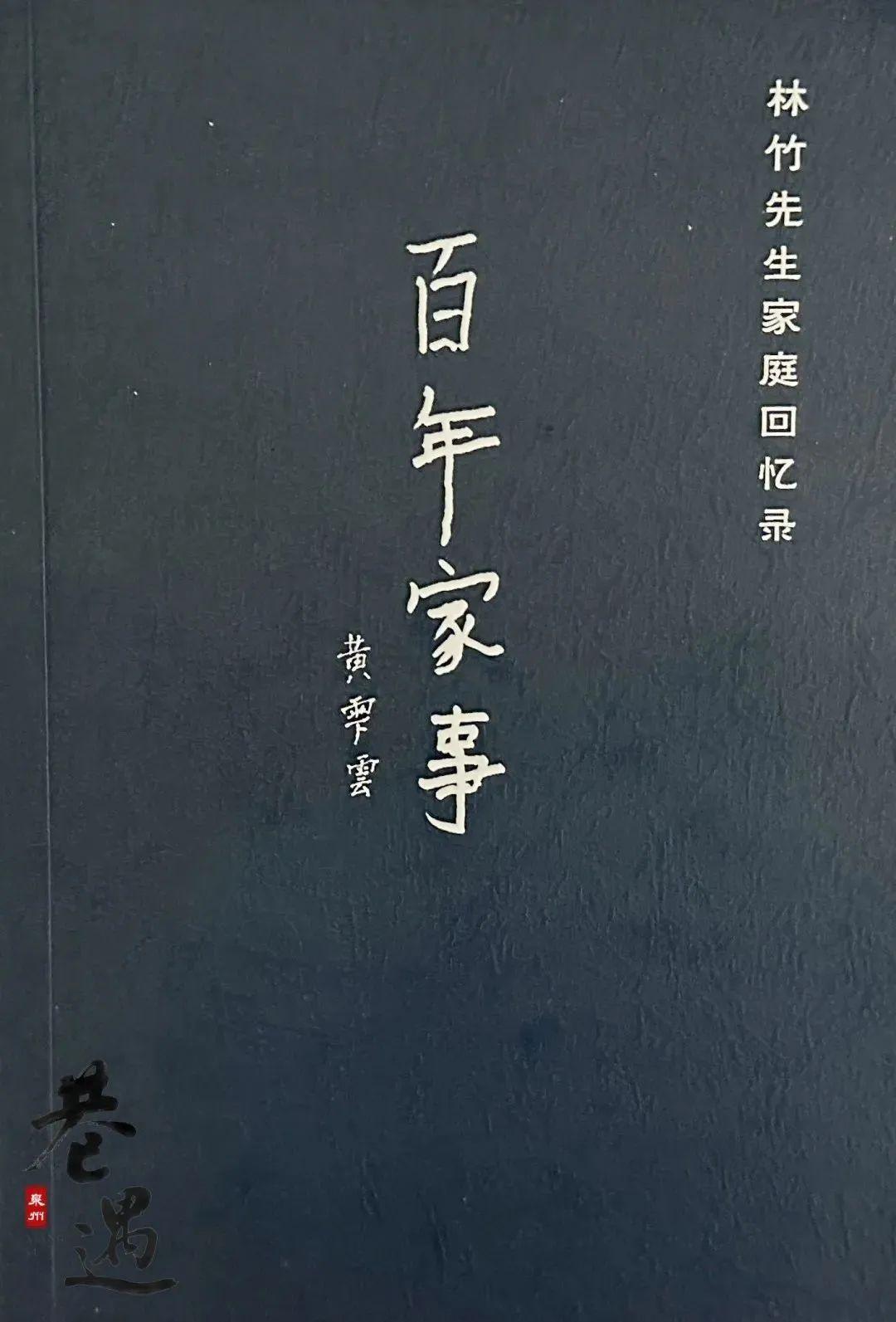

林家人合著的《百年家事》。

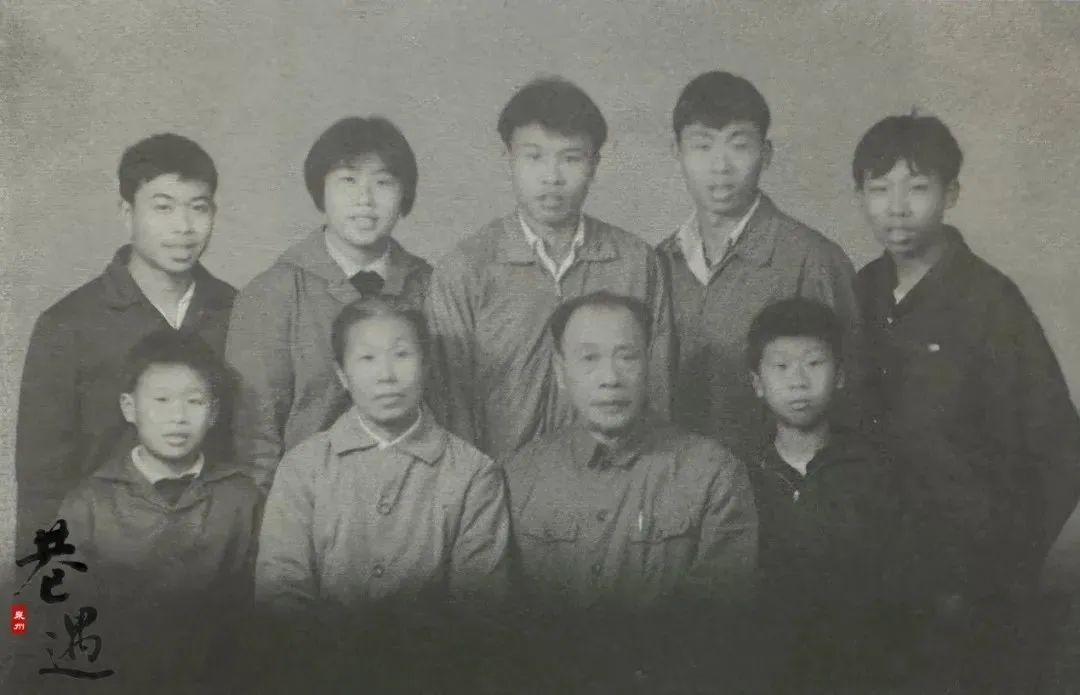

1974年,林燕婴、林平原回泉州探亲时,林家在照相馆合影,这也是全家人唯一齐全的合影照片。(前排:陈群山、黄霞云、林竹、林千山;后排:林高原、林燕婴、林平原、林中原、林太原。)

义春前街32号是林家的祖屋,从1916年在这里出生的林竹开始,已经繁衍愈4代,45人。2019年,林家后人将林家的百年故事汇集成册,记录了这段珍贵的集体记忆。

林氏后人林平原介绍说,父亲林竹和母亲黄霞云有7个子女,分别是林燕婴、林平原、林中原、林高原、林太原、林千山、陈群山。以前义春村属于泉州古城的城郊,林家是农业户,历来男子从事泥水匠工作、女子从事农副业生产,父亲林竹原名林毓瑞,从小跟家人劳动,读过私塾,十四五岁时到厦门一家金铺做学徒,坚持到夜校学习。抗战爆发后,林竹为宣传抗日奔波,后辗转广西、贵州、海南、云南等地参加抗战和文教工作。1946年前往缅甸,曾任缅甸仰光中正中学教导主任、南洋中学校委兼小学部主任、曼德勒华侨中小学校长等职,并参加缅甸侨务工作。1949年入党,同年与在缅甸出生的党员黄霞云成婚,黄霞云父亲是广东梅县人,早年来到缅甸。成婚后,林家7个孩子都在缅甸出生。

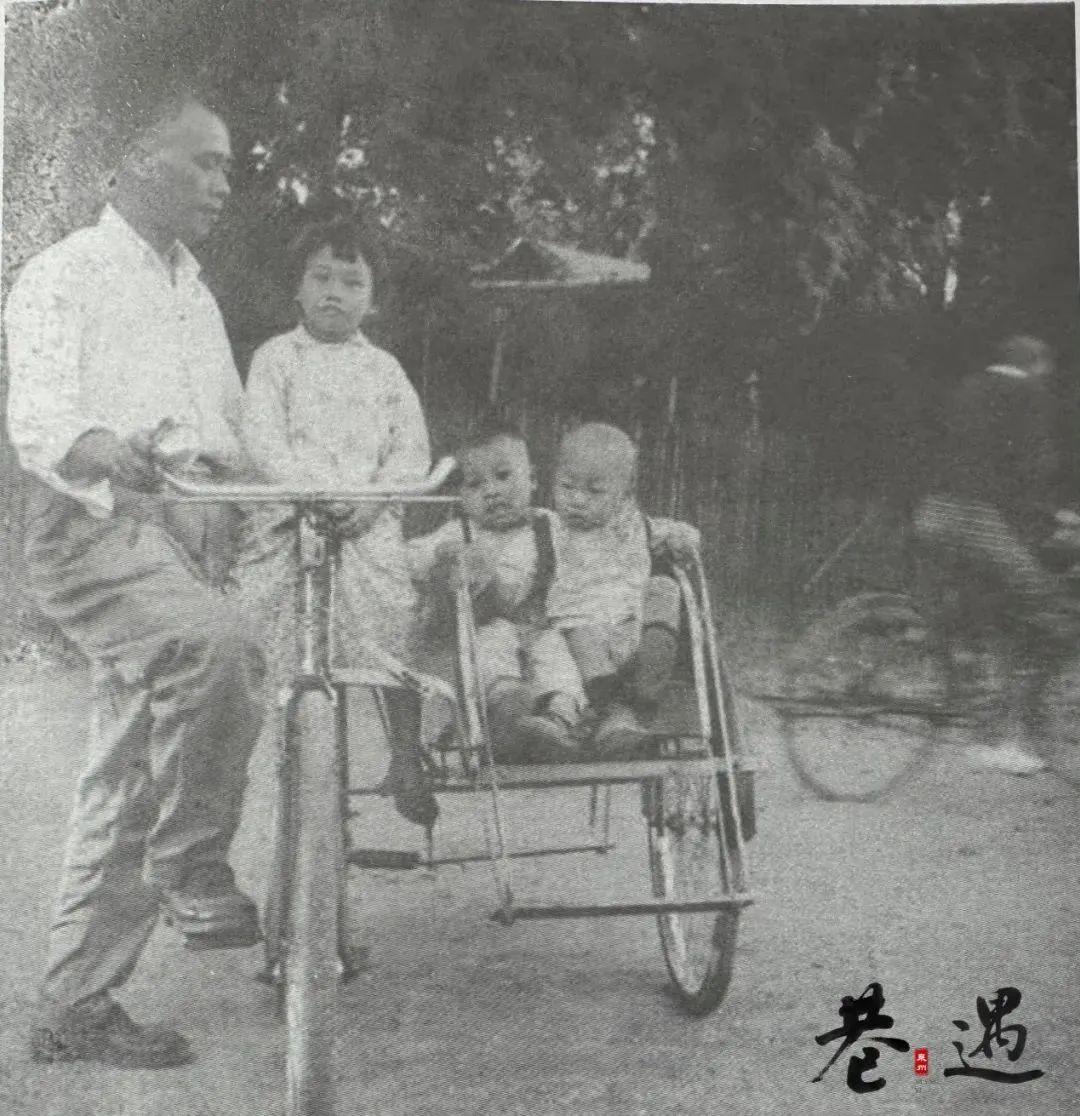

1954年,在缅甸曼德勒,林竹用三轮车载着林燕婴、林平原、林中原。(据《百年家事》)

20世纪六十年代,林家全家分三批回到泉州,被政府安置住在承天巷19号公房居住。林竹在泉州五中教书,黄霞云在制药厂工作。改革开放后,由于国家侨务工作的需要,林竹先后担任泉州市侨联副主席、福建省侨联常委、全国侨联委员等职,退休后整理自己多年在侨务工作的见闻,发表在侨史刊物上。

从小在缅甸长大,后来跟随父母回到祖国,又大多经历了上山下乡,林家子女都有着丰富的人生经历,在各自的岗位奉献自己的青春和才华。林燕婴考上了云南医学院、林平原考上了广西冶金地质学校,林中原考上了华侨大学,林家第四子林高原从泉州三中毕业后,就读于福建师范大学,毕业后在华侨大学工作十年,后来从事侨务工作,是第十一届、十二届北京市人大代表,曾任中国驻英国大使馆侨务参赞、国侨办国外司副司长等职,陪同国家领导人出国访问,邀请华人政要来我国观光访问,为我国外交事业作出贡献。

03

宜春新村6号楼

— 柯世德青草丹膏的往事 —

位于后城街的柯世德祖铺

家住宜春新村6号楼的柯惠玲,在附近的后城街开有一间“柯世德祖铺”,柯惠玲说,招牌上这几个大字,是自己的老友、泉州书法家林汉宗送的。

柯家祖传的青草丹膏在古城远近闻名,是一种治疗皮肤疾病的药,对无名肿痛、疔疮、带状疱疹等都有疗效。

柯惠玲回忆说,父亲柯波桥早年在城南新桥头经营柯世德青草丹膏药铺,祖传店号“世德”,告诫柯氏后人要“世代积德行善”。20世纪五十年代公私合营后,药铺并入临江卫生院,父亲成为临江卫生院医生。柯惠玲从小在城南长大,就读于振兴小学,与林汉宗是同学,中学就读于泉州三中,后来上了卫校,毕业后与父亲都在临江卫生院工作。柯惠玲在义春已经生活了几十年,周边不少的老人平时都习惯来她的诊所就诊。

柯惠玲讲述柯世德祖铺往事

04

侨乡商品街

— 这里曾属于福厦公路,如今常有剧组来取景 —

侨乡商品街还保持着几十年前的风貌

义春街旁的泉州侨乡商品街,因为还保持着20世纪八九十年代的风貌,如今经常有影视剧组前来取景。

据侨乡商品街旁的老居民郑燕辉回忆,早年这里都属于田中央范围,田中央是个颇大的概念,范围有“七境半”,包括凤池境、义春境、龙宫境、广教境等,还包括半个蓝桥境。这里大多数都是平房,北面望去可见整个清源山,东面望去可见大坪山。20世纪八十年代初,温陵路还未修建,侨乡商品街所在路段属于福厦公路,记得家门前的公路上还有一块写有“197公里”的里程碑。

据《泉州市交通志》记载:1986年福厦路改由温陵路通过后,利用旧福厦路由私人集资建成了侨乡小商品街,两侧680间店铺打造成仿古阁楼式建筑。

郑燕辉回忆,如今的泉州侨乡商品街开始叫泉州侨乡小商品街,建成后,在民权路的小商品街搬来这里,记得当时如果要买一个店面,便宜的7000块钱,最贵的1万多块,最初经营各种商品,包括服装、电视、收音机、录像机、音响等,还有一家店卖电话座机,后来手机流行后,这里几乎都成了手机店。侨乡商品街以前生意红火,吸引力不少外地客户,记得平时推着自行车都难以通过。

20世纪九十年代的侨乡小商品街

05

义春前街3号

— 保存至今的泉州古水关 —

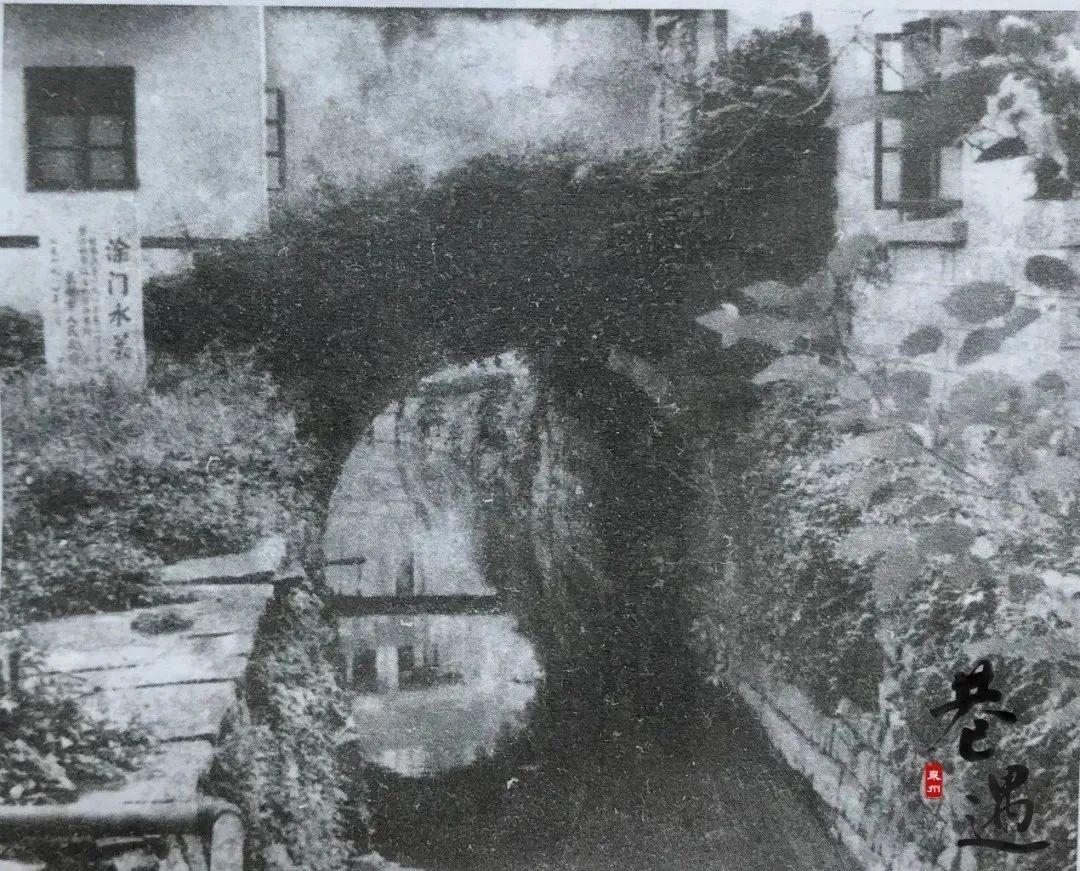

如今的涂门水关。

20世纪八十年代的涂门水关,旁边有泉州市文管会立的保护碑。(黄真真/供图)

泉州古城的罗城7个城门均有水关,涂门(通淮门、迎春门)水关是保存最好的遗址,位于侨乡商品街旁。据泉州市文管所原主任黄真真介绍,涂门水关是罗城东南方的出水口,原来可通舟楫,水关做拱券形,用长2.5米,宽2米的花岗岩筑砌,两边各有石雕的龙首作为排水用。在40年前的1983年,涂门水关被列为第二批市级文保单位,见证了 “东方第一港”的商贾繁荣与光辉岁月。

据资料显示,1998年涂门街旧城改造时,水关被填埋,如今留有部分造型。

义春宫内,义春南音团在演奏南音。

每到周六,义春街上南音悠扬,这是义春南音团在义春宫排练。义春南音团成立于2003年,林祖鹏任团长,他回忆说,2003年在老人会的帮助下,他牵头成立了义春南音团,除了日常排练外,还经常外出表演,颇获好评。

如今义春街古厝所剩无几,但浓郁的泉州传统风情,在这条古墙根下的街巷中,完好传承下来。