标题图

国泰航空公司与我的多项“第一”|闽声特稿

2023-05-29 10:43

闽声

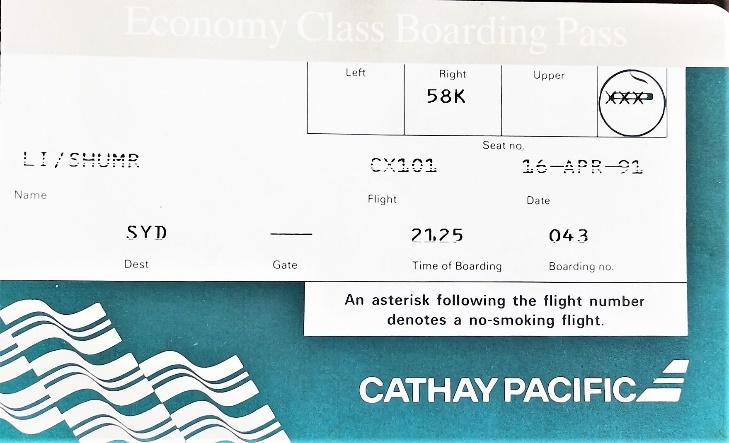

第一次踏出国门,是1991年4月。距今已整32年久矣。如今,从福州飞往香港的义序机场已不再有民航飞机起降了;而从香港飞往"雪梨"的启德机场亦不复存在了。然而,至今国泰航空仍运营编码为CX101的航班,飞往"Sydney",只是在起初,这条航班将目的地"Sydney"翻译成只有香港人熟悉的"雪梨",而不是现在中国人熟悉的"悉尼"。由于启德机场登机口显示的中文是“雪梨”,让我认知很失调。再加上我平生第一次在机场内看到三人一组、荷枪实弹的香港警察巡逻,这让我感到紧张。至于途中的空姐和空少对待大陆人的冷漠眼神,倒是没有太放在心上。这些经历构成了我与国泰航空的首次交集的"第一印象"。第二项“第一”便与空姐和空少的语言服务偏爱有关了。在1994年,我完成博士学业,并抢得了全球超过200人申请的UNSW Vice-Chancellor's Post-Doctoral Research Fellow的6个名额之一。在随后的一年,我经济上有了能力,便申请让我的母亲和我9岁的儿子来悉尼团聚。从香港到悉尼这一程,我们为这一老一小预定的是享有国泰代码的机票。下飞机后,我母亲讲了一个能奚落我儿子多年的笑话:当空姐和空少分发饮料时,我儿子明明非常想要喝可口可乐,但他苦于不谙英语,想破头也只会说“WATER”。结果,整个旅程他只能喝下一肚子真正的水(WATER)。笑着、笑着,我便笑不出声了。因为,在那个年代,对可口可乐的渴望和珍贵程度是现代的年轻人难以体会的。举个例子,我有一位大学同学在九十年代初曾经办理福建省的劳务出口事务,他过境菲律宾机场时,竟被菲律宾的机场保安寸步不离“盯着”,连上厕所也跟着,生怕中国人“叛逃”。不料,我这位同学给这位“保安”买了一罐可口可乐竟能打消他的戒备定势,使之认为买得起可口可乐的人、当是有身份地位的人。更令人难以忘怀的是,当年我和妻子在福州"义序"机场与儿子“生离死别”时,也是狠心给他买了一罐可口可乐,才骗得他一时间的撒手。第三项“第一”是我信用卡副卡的第一次使用。1995年,妻子首次回国探亲后,受一位福州朋友之托将他的老父亲从福州带到悉尼。这又是在香港启德机场转机,买的又是享有国泰代码的机票。不曾想到,当领着老人从福州飞到香港后,航空公司的职员死活不让老人值机,硬要老人买一张回程票才肯放行。事后想起不免后怕,若老人独行,其后果真是不堪设想。一是老人身上没有够买机票的现金(那时一张出国机票当是天价、现场买的机票更是天天价);二是老人既不懂英语又不懂普通话。没有办法,我妻子只好急中生智,第一次用澳大利亚国民银行(National Australia Bank Ltd.)的信用卡帮老人买了一张他儿子事后都嫌贵的返程票。她还“好高”地说,幸好她看见信用卡上印有“Fly Buy”字样,所以想到可以用它买飞的机票哈。2005年我回国去中科院心理所工作后,竟然也遇到了一件逼迫我购买回程机票的事情。一次在北京首都机场,国泰旗下的“港龙”柜台见我持中国护照、只挎了一个背包便要飞回悉尼,也要我有回程机票才给办理值机。我翻开护照中的“155”(Resident Return)签证仍不管用,直至柜台职员坚持说要与澳大利亚移民局核实后,才不得不悻悻放行。我与国泰航空的最后一项“第一”发生在10年前,2013年。那年5月我要去位于布里斯班的昆士兰大学、格里菲斯大学做学术交流,回程是从布里斯班乘国泰CX146傍晚19点到香港,然后在香港转机乘港龙KA906回北京。结果到了香港一片混乱,飞机又是晚点又是要改乘国航的飞机回北京。在一片抱怨声中,一位国泰男职员竟匆匆起草了一份英文免责文件,要求我们飞往北京的旅客签字。气得我用英文怒怼道:我不懂英文,要签“免国泰责任”的文件,也得签在我看得懂的中文法律文件上。这种文件当然没有签成。从此之后,我发誓而且做到了今后再也不乘“国泰”。其实,早在疫情前的2019年我就有意将以上这些个与国泰有关的诸多好玩的“第一”付诸于文字。但疫情后几乎没有再乘飞机,我的“凤凰金卡”也降至“银卡”、再降至“普通卡”,也就淡了收尾的心思。这几天在悉尼家中看到国泰被发酵的“歧视门”事件,突然有了将这30年的河东河西“倒”出来的冲动。30年前,说普通话的人穷,虽不招待见,但那时两地还勉强能说上话。因为,港人愿意对话,是说话时能衬托或凸显出港人拥有港英制度的优越感;说普通话的穷人愿意对话,是那时他们真想学习(学舌)港英制度,希望也能过上“富人”体面的生活。但须明白,30年前的大陆人绝不曾为港人、台湾人的“富有”“居高临下的助人”而心里好受过:比如我,在1991年的义序机场,一位回闽省亲的台湾女性冷不丁地给我们夫妇这么一个善意的忠告:去国外留学千万不要拿别人的东西!多年后回想起来,萍水相逢的她本可以选择让我们自己慢慢体验个中滋味,但她还是十分直白地道出这“好意但虐心的告诫”。再比如我,到了悉尼,因为要靠妻子车衣生存并交学费,穷。无奈只能骑一辆没有照明灯的二手脚踏车往返大约35到40公里的路程(从Strathfield到Kensington)上下学。一天傍晚,在一辆辆汽车呼啸而过的喇叭声中,一辆"Volvo"突然拦住了我,车主是一位华人女性。她非常礼貌地摇下车窗说:“你夜间骑车不开灯很危险啊。”在我强装出笑脸以对的那一刻,差点没脱口而出的是:“天啊,我一个研究工效学(ergonomics)的博士生怎么可能不知道骑无灯的脚踏车会有被汽车撞到的危险!”同理,30年后,港人、台湾人也不可能为大陆人的“富有”“趾高气扬的慷慨”而好受。事实上,此时的港人比彼时的大陆人倍加困扰。因为,那时“贫穷”的大陆人是真不排斥学习港英制度、冀从此也过上“富人”体面的生活。如今,“贫穷”的港人是真想“富敌”大陆人,但却找不到解决致富、取胜之道。其结果是:眼见这些说普通话的、不文明的、没教养的“土包子”们过得比他们好--心烦;叫他们放弃“先进、文明”的港英制度,去拥抱所谓“落后、野蛮”的摸着石头过河的制度 --没门(No way)。问题的心理死结在于:港台(澳门除外)人可以接受或乐见“文明标杆”世界(如曾受惠过的原宗主国)的人过得比他们好;但接受不了另一个“世界”的人过得比他们好。如此,双方都不要站在道德制高点,让对方感到难受。同时,也不应该委屈自己,一味地施与对方优越感。回到国泰航空的"歧视门"事件上来,我们可以参考1997年新加坡胜安航空公司处理185号空难事件的方式,采取简单明了的方法。我还记得在2000年,当我在新加坡南洋理工大学南洋商学院任教时,曾组织学生进行讨论,探讨什么样的赔偿方案才是对200多名罹难者"公平合理"的赔偿方案。当时有一种"公平"的赔偿方案认为,欧美人的生活水平和收入更高,因此胜安航空应该给予他们死者家属更多的赔偿金。然而,我和学生们达成的"共识"是,非欧美人并没有因为生活水平更低或收入更少而少交一分机票钱,所以胜安航空应该对所有死者家属一视同仁地给予赔偿。其实这么多年了,就想说一句话,望国泰及所有航空公司记住:当你们意欲为说英语或粤语的顾客提供更好的服务时,是否想过其余顾客可曾支付了比这些人更少一分钱的机票费用?