6a72de6c-15c5-47fe-8727-e409ab7e09f2.png)

6a72de6c-15c5-47fe-8727-e409ab7e09f2.png)

闽北

文化底蕴丰富

千百年来,大浪淘沙

汇聚成独特的历史文脉

凝结出丰富的非物质文化遗产

今天,小编就带大家一起了解

闽北古人的智慧和匠心

非遗类型:传统技艺

所在地区:光泽县

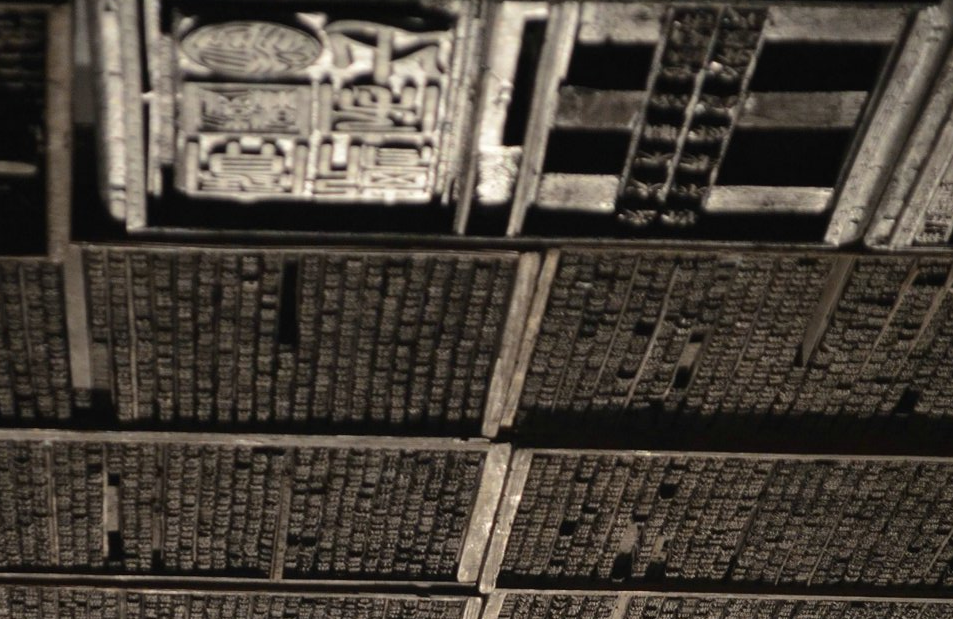

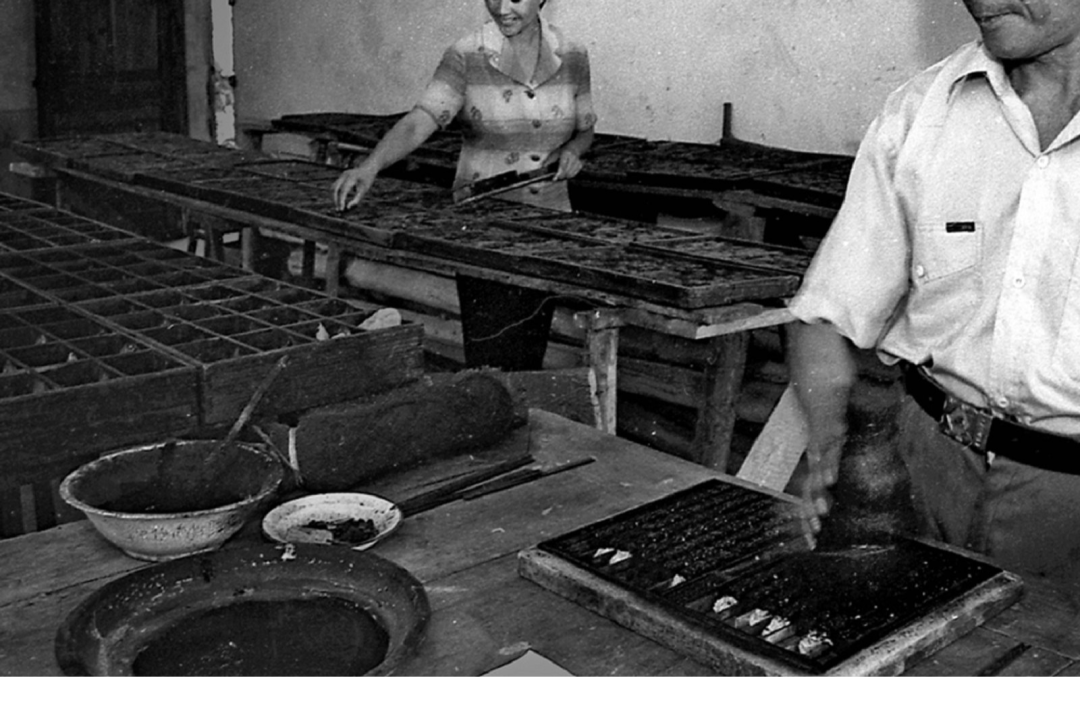

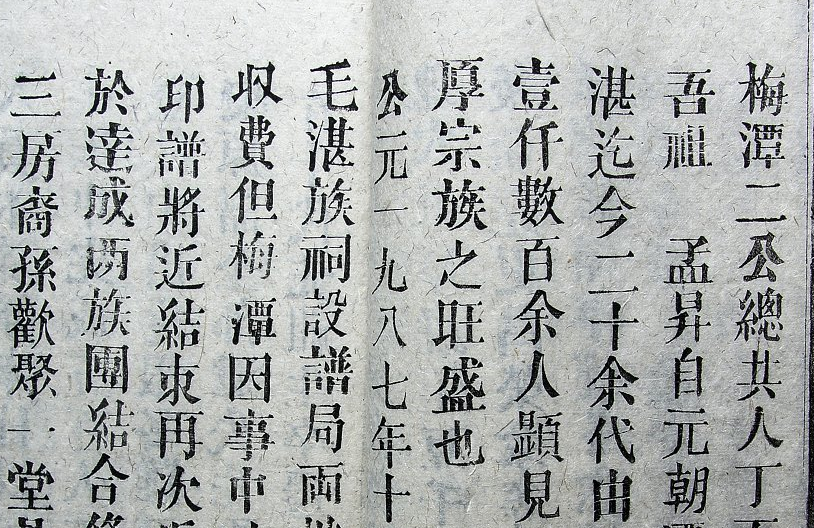

在光泽县寨里镇,保存着一种古老的木雕活字印刷作坊,他们仍然沿用着千百年来先民们发明的木活字模印刷书籍的技艺。2011年,此项技艺被列入第四批省级非物质文化遗产代表性项目名录。

早在北宋仁宗时期(1041-1048),毕升发明了活字印刷术,这在同时期人沈括所著的《梦溪笔谈》中有详细的资料介绍。《梦溪笔谈》中所介绍的活字模是用泥雕烧陶而成的,而在光泽县寨里镇,民间艺人邱盛衍至今仍保留了自雕的木活字模印刷书籍的技艺。据悉,目前只有一个家庭拥有此项技术,而传承人也只有一位。

非遗类型:传统技艺

所在地区:顺昌县、政和县

廊桥是中国桥梁建筑中的一个特殊种类,是指桥面上建有长廊、屋、亭或阁的桥梁。木拱廊桥是中国传统木构桥梁中技术含量最高的一种,在闽北称“筷子桥”,现存30多座,其中政和县有12座,顺昌县有4座。2017年,被列入第一批省级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目名录。

闽北山高林密,沟壑纵横,数百年来就一直延续着砍树架桥,斫石铺路的历史传统。闽北廊桥何时始建已经无从可考,从明嘉靖《建宁府志》所载的朝天桥和拱辰桥(建阳,南宋绍兴年间建)已具相当规模,可推断闽北廊桥始建在南宋时期或之前。闽北木拱廊桥一般有选桥址、测水平、上三节苗、立将军柱、上五节苗、上剪刀撑、立马腿与桥面板、架桥屋、及装饰等步骤。其工艺特色鲜明:改汴虹桥绑扎结构为榫卯结构;制作、接合、架设都简洁;用较短的材料构成大跨径的结构物,最长可达40米;构件能够按设计尺寸预制,用时现场装配;增加剪刀苗抗倾斜;加盖桥屋。闽北木拱廊桥营造技艺符合力学原理,美观实用且稳定性强。木拱廊桥上的神龛、戏台、楹联、匾额、碑刻、凳床、摊点是村民祭祀、看戏、集会、歇息、观赏、贸易等活动场所,梁上墨书的董事、工匠、捐款助工等,是当地珍贵的人文资料,具有较高的文化价值。

非遗类型:传统美术

所在地区:建瓯市

建瓯根雕艺术孕育于古城建州。建瓯根雕,是以树根,包括树桩、树蔸、树瘤、竹根的自生形态及畸变形态为艺术创作对象,通过构思立意、艺术加工及工艺处理,创作出人物、动物、器物等艺术形象。2017年,被列入第四批省级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目名录。

其主要技艺流程有:去皮清污、脱水干燥、构思立意、描廓制坯、细刻修光、打磨除痕、上蜡防腐、配备底座、命名点题等。明代永乐年间用建瓯小乔木树根雕制的“金漆并爪龙”摆件,是迄今为止发现最早的建瓯根雕遗存实物。

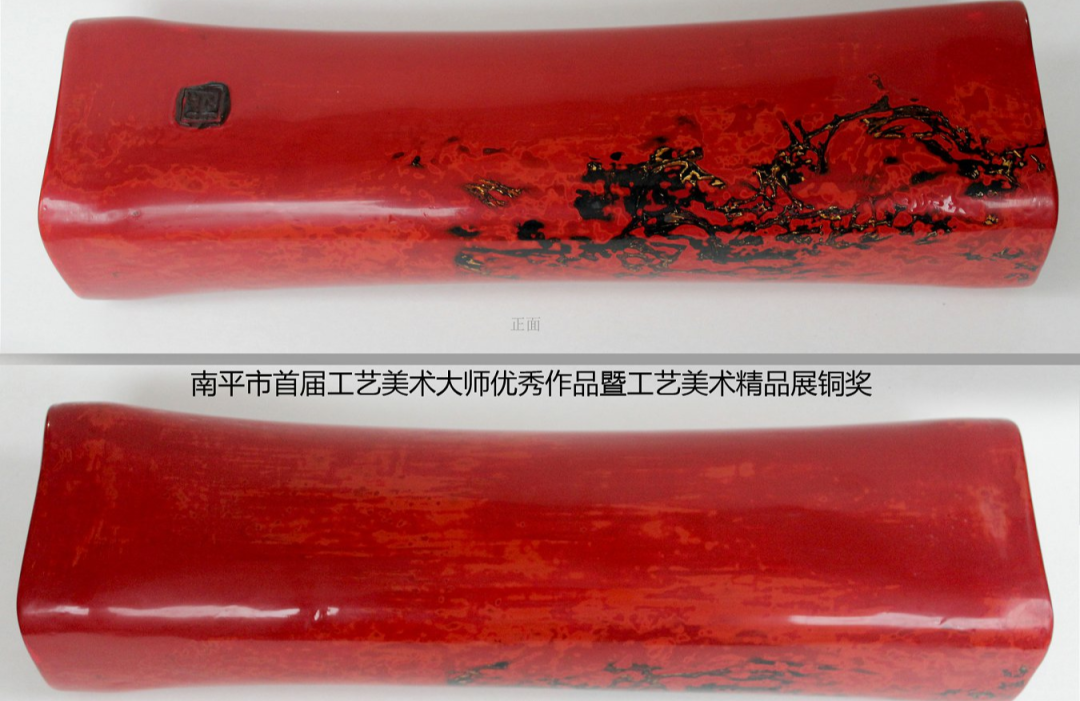

非遗类型:传统技艺

所在地区:延平区

延平枕漆艺制作技艺,始于明代,盛于清代,是以木材、牛皮、藤条、生漆为主要原料的漆皮枕制作技艺。2022年1月,被列入第七批省级非物质文化遗产代表性项目名录。

“延平枕”延平枕是延平生产的一种漆皮枕,多为长方椭圆形,长约30厘米,宽约12厘米,高十几厘米,主色为朱砂红,枕内为木坯,外为水牛皮包扎缝口。清代,延平有皮枕店三十余家,多数是前店后厂,集中在一条街,商贸交易繁盛。由于手艺人精选原料、技术高超,重视信誉,以及具备适宜漆皮枕储藏、阴干的地理环境,“延平枕”成为当地名产。志书还记载,延平府城“延福门隔溪山中石,可磨皮枕,他石不堪用”。当地女儿出嫁,办嫁妆必有一对红色的延平枕。随着人口流动,“延平枕”的声名、技艺和产品远传外地。部分手艺人福州发展,均以“盛”字为牌号,制作成品至今仍称“延平枕”。清同治,光绪年间,延平枕和闽北特产茶叶,一起销往东南亚各国。

非遗类型:传统美术

所在地区:松溪县

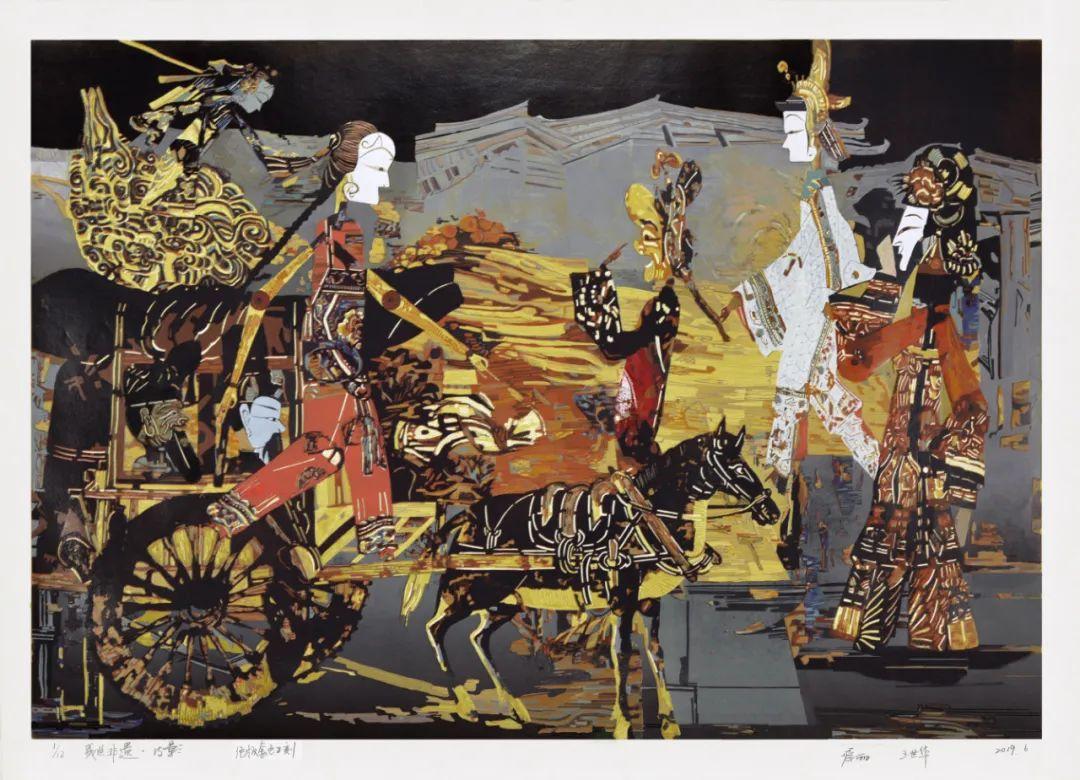

松溪版画传承的木刻技法,是我国一千多年来雕版印刷技法的延伸、继承和发展,突破和改变了传统套色木刻的局限性,将传统的多版印刷浓缩在一快版子上完成,是我国民间群众美术传承历史文化可持续发展的典型代表。2019年,被列入第六批省级非物质文化遗产代表性项目名录。

松溪版画木刻技法与传统套色木刻技法有很多相似之处,都是画稿、刻版、印刷的过程。但松溪版画木刻技法其特别之处就在“绝”字上,它不像传统套色木刻那样有几种颜色就要几块版,而是将传统的多版印刷浓缩在一块版子上完成,有几种颜色就刻几次、印几次,到最后一版时只剩下最后一版的图案和颜色,再也不会出现前几版的颜色和效果,故称“绝版”。这种自然的毁版方式,逐刻逐印,充分发挥了绝版套色木刻的偶然性和绘画性,使绝版套色木刻的创作更为简练,同时又不失版画刻、印中显现的刀法和印痕的美感,以及复数艺术的特征,其对于我国版画历史发展研究具有深远的意义。

非遗类型:传统美术

所在地区:顺昌县

顺昌竹木工艺画,源于宋代宫廷装饰画的一种。始祖为宋微宗时期的宫廷画师谢道源,保存于民间。其采用纯手工制作、不可严格复制的艺术特点,使其市场价值非一般装饰品所能比拟,完全保持古代艺术风格,十分罕见,被社会各界收藏、陈列、馈赠。2022年1月,被列入第七批省级非物质文化遗产代表性项目名录。

《宋代公主志》记载柔福帝姬和亲之时,嫁妆之中就有竹木工艺画花鸟四条屏。据《谢氏族谱》记载靖康之后画师谢道源流落民间,举家南迁,后在建州府郭岩山下梅岐(今顺昌县岚下乡郭城)隐居,以竹木造纸和木板印刷为生,竹木工艺画也逐渐淡出人们视野。2004年,第三十二代传承人谢范生利用顺昌丰富的竹木资源,开始尝试恢复这一技艺,经过十多年的积累和探索,终于获得成功。

竹木工艺画以竹笋壳、杉木为主要原料,以桃胶,柏芷(中药)、矿石(朱砂,青金石,孔雀石……)为辅助材料,纯天然原料制作,极为环保。制作工序十分复杂,需先浸泡、熏蒸、漂洗,然后整平,再进行薰烫,充分利用材料本身的自然光泽和质地,结合温度的高低变化,对薰烫部位分轻重缓急灵活处理,技术上吸收融合国画、版画、剪纸、烙画等诸多艺术手法,使竹木工艺画表面形成深浅不同的层次和色变,之后再经剪、裁、印、贴等工序,才能制作出既古朴典雅、富丽堂皇,又惟妙惟肖、栩栩如生的艺术作品。

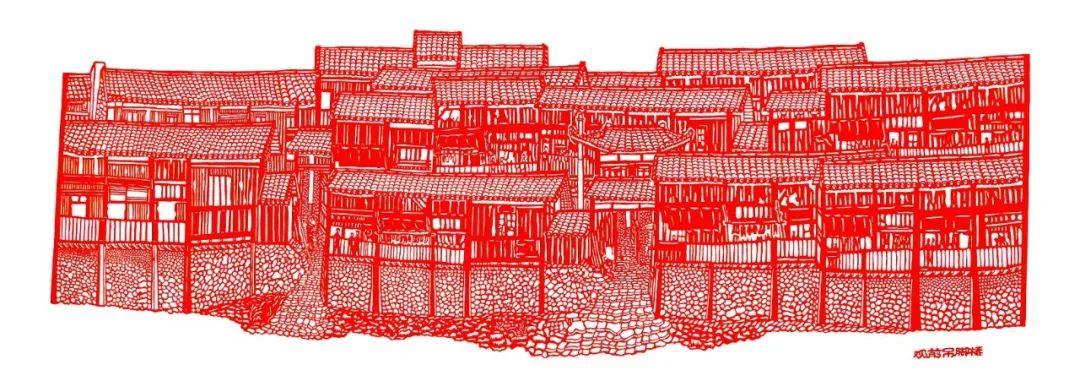

非遗类型:传统美术

所在地区:浦城县

浦城民间剪纸,有一千余年历史。它是中原文化与闽越文化交融的产物,地域特征明显。历史上,浦城剪纸开中国民间剪纸“礼品花”之先河,对江南乃至全国的“礼品花”剪纸产生了深远影响,在中国剪纸史上占有重要的一席之地。2014年,被列入第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目名录。

浦城剪纸以单色剪纸为主,经墨腊拓样、纸捻固定、手工剪雕而成;构图大都“字画结合”,通过锯齿纹、月牙纹等各种纹样构成形象内容;以表现吉祥美好主题居多。剪纸技艺通过母传女、婆教媳,代代相承相传。民间剪纸广泛地应用在百姓生活中,已成为当地生活习俗之一延续至今。至今浦城剪纸依然保留着纯手工剪雕模式,原生态的传统花样达上千种。这一切都具有非常高的历史研究价值、民俗研究价值、闽越文化研究价值。

非遗类型:传统体育、游艺与杂技

所在地区:武夷山市

茶百戏是指流传于闽北武夷山一带的分茶、又称汤戏、茶戏、水丹青等,是一种能使茶汤的纹脉形成物象的古代茶艺,其特点就是仅用抹茶和水通过冲点和搅拌能在茶汤中显现出文字和图像。2017年,被列入第五批省级非物质文化遗产代表性项目名录。

茶百戏在唐代已初现雏形,宋代形成和发展达到鼎盛时期。据南宋周去非《岭外代答》卷六“茶具”记载:“夫建宁名茶所出,俗亦雅尚,无不尚分茶者。”宋代茶百戏得益于朝廷的推崇和杨万里、陆游、欧阳修、苏轼等大批文人的推广和传播,在他们的文学作品中得到充分体现。元代后由于点茶法逐渐被泡茶法取代,分茶不再盛行,但闽北武夷山一带仍有点茶、分茶流传。元代诗人许有壬,明代崇安人邱云霄及诗人程敏政的诗文中都有武夷山一带点茶、分茶的描述。清代后闽北武夷山一带仍有点茶法流传,据清代李卷关于“乳花香泛清虚味,旗枪浮绿压醍醐”的描述,说明当时武夷山仍有点茶法流传,并有茶百戏余韵存在。武夷茶百戏所用的原料多为团饼茶,由团饼茶加工成可以用于点茶的茶粉需要经过炙茶、碾茶、罗茶等工序,武夷茶百戏的演示步骤主要有候汤、烫盏、点茶、分茶。目前考证的茶文化史上,它是唯一能使茶汤纹脉形成各种文字和物象的古茶艺,有别于日本茶道和现代一般的茶艺,具有很强的表现力。