篾帆定置船

(邱国仁/摄)

旧渔具—纺线车

旧渔具—梭子、棋

村里仅存的那根“大斗”

打渔归来

家长和孩子们对旧渔具充满好奇

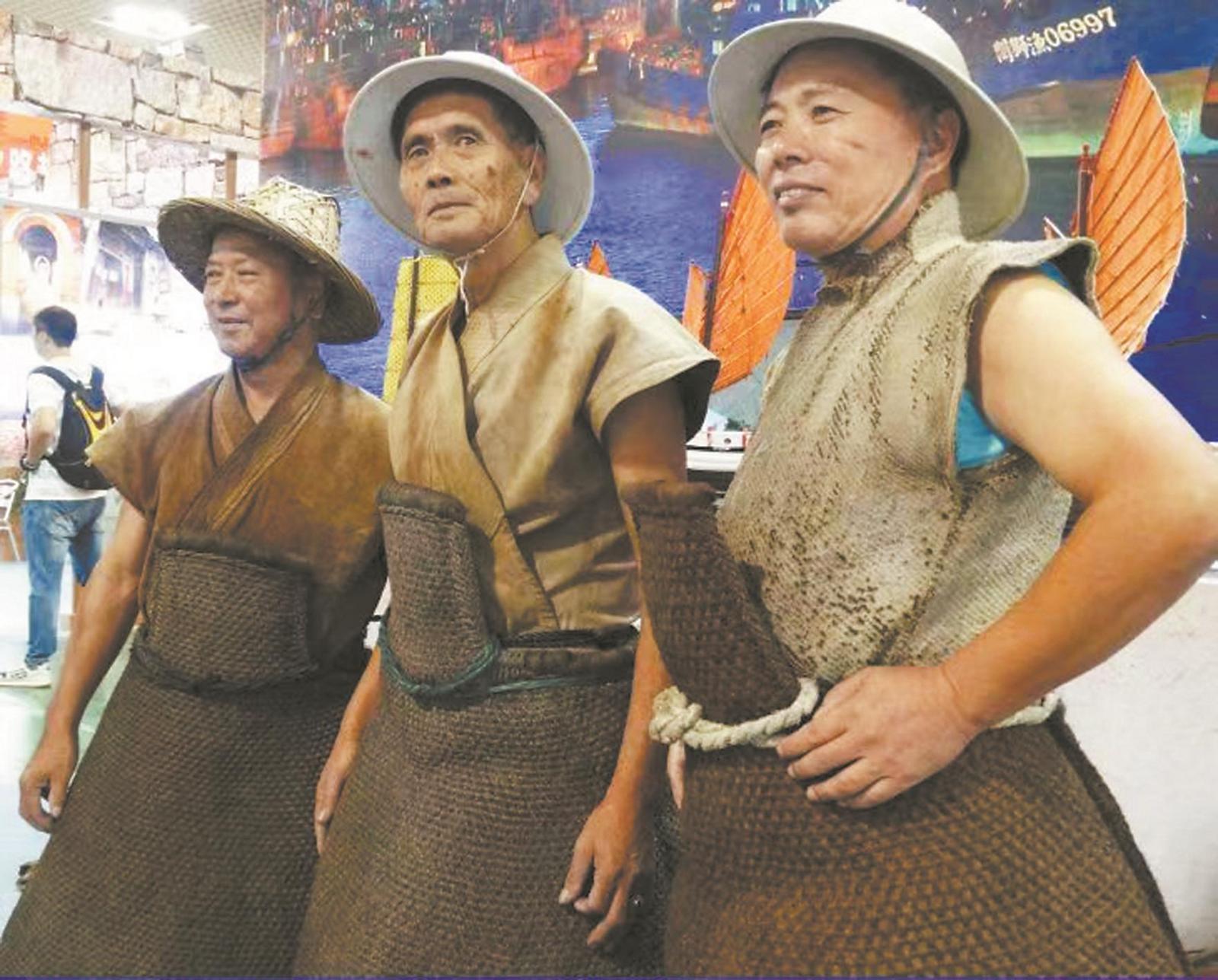

聊起过去出海的经历,老渔民们激情澎湃,现场示范各种动作。

人们可以跟着老人们的装扮,体验当渔民的感觉。

“洗网”,就是将网上的杂物清理,洗干净,然后晒干,修补好,以备下次使用(曾斐然/摄)

纺线

织网

鲎勺,用鲎壳做成的,以前渔民用这个舀水。“鲎”已列为国家保护的濒危海洋动物,严禁捕捉、贩卖,故制作“鲎勺”的材料也就自然断源。

旧渔具—鱼群探测仪

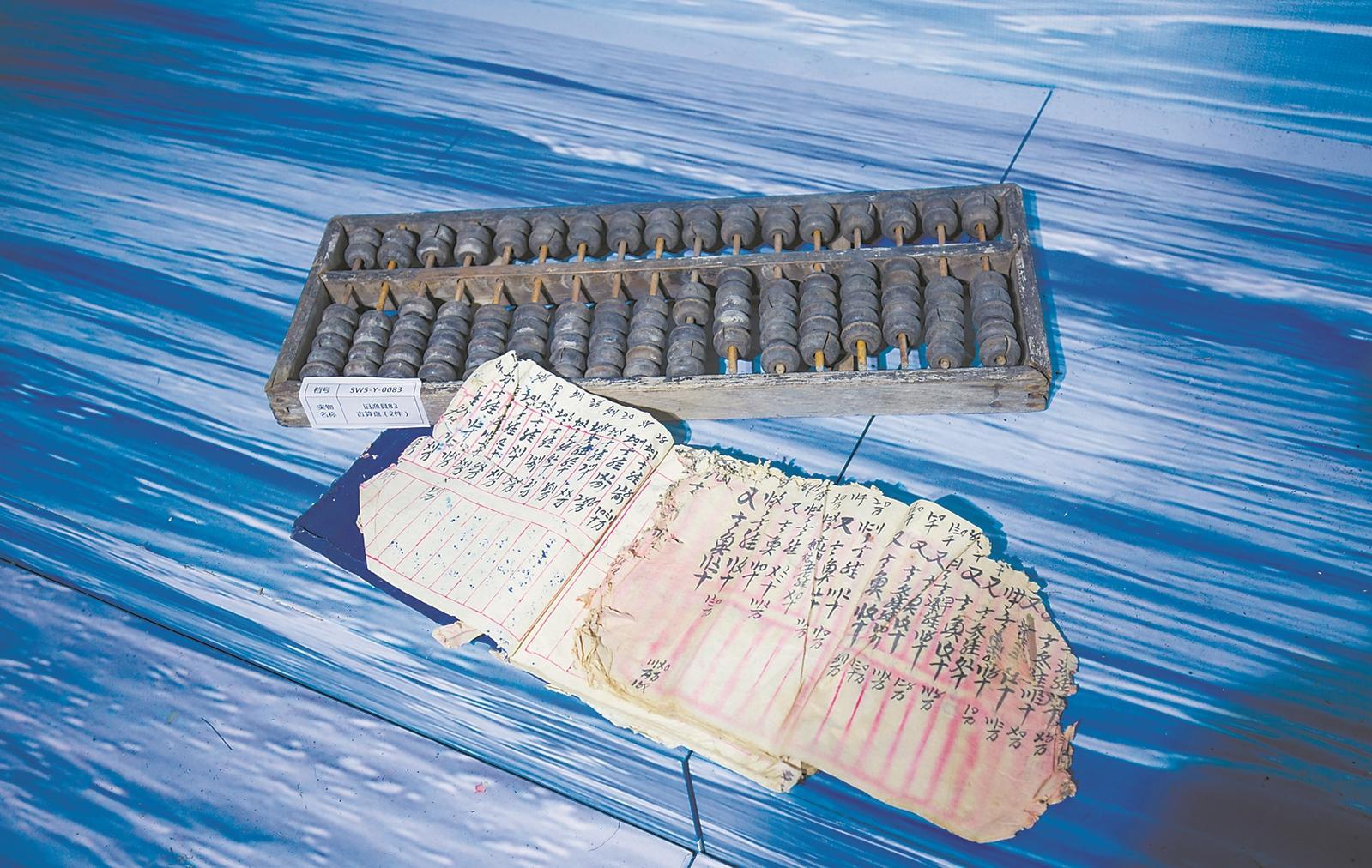

旧渔船上用的算盘、账簿

东埔渔港

宋元中国看泉州,海丝航标看石狮。在泉州的22个世界遗产点中,有万寿塔、六胜塔、石湖码头(又称“林銮渡”)这3个世遗点在石狮,它们是海丝航标代表,与泉州海洋渔业文化息息相关。

离这些海丝航标不远的东埔村,有这样一群老人,他们曾经是普普通通的渔民,大半辈子过的是讨海生活。如今,他们都年近七旬或已过七旬了,本该轻轻松松安享晚年了,却凭着一腔对海洋的热爱,凭着自己的力量,办起了渔文化馆,不遗余力当起了海洋渔业文化的守护者、宣传者。

在这个渔文化馆里,是邱国凹等几位老人从民间收集而来的大大小小1500多件展品,有各类打鱼工具,有海洋生物标本,有不同历史时期的渔船船模,等等。在这里,你不仅可以了解当地海洋渔业文化发展脉络,你还可以把自己装扮成渔夫模样,体验渔民生活,感受当地博大深厚的海洋渔业文化。

故事开端

筹建渔文化博物馆

故事缘起于一根打鱼用的“大斗”。

2011年的一天,邱国凹和村里几个老渔民闲聊起过去出海岁月时,说到了曾经捕鱼用到的“大斗”。“大斗”是一种原始的捕鱼作业工具,就是定置网捕鱼时、打桩(打圶) 的专用工具。它的总长视海域深度可调整。打桩是定置网作业的第一环节,桩的排列开度、角度对生产作业有很大的影响。打桩时又受海洋潮汐、天气等影响,是一种非常辛苦吃力的重体力活。当时,全村仅存有一根“大斗”,很是难得。当下就有人提议:可以把以往生产作业的渔具搜集起来。这触动了邱国凹,自此,有个念头就不时在他的脑海中盘旋不去。

东埔村,因“村人从渔而生,渔舟归来,鱼满于东畔之埔也”而得名,是一座有着600多年历史的古老渔村。这里的村民,靠海吃海,以渔业为生,经过几代人的传习,从传统的定置网作业到现代作业方式,形成了别具特色的渔业文化。邱国凹等老一辈渔民们便是几代渔业生产方式的见证者。

尽管方式更迭变化,但海边渔民那种顽强、勇敢、爱拼搏的精神却一直没变。邱国凹就与村里的邱家泉、邱国谅、邱国秦、邱国福、邱清泉、邱尚柴等几位老渔民们商议着,收集各个时期渔业生产用具,让年轻人,让后来人知道他们的祖辈有着怎样的讨海生活,有着怎样的渔业精神,更要让这份精神传承下去。

邱国凹介绍说,早期渔船都以木帆船为主,生产方式也较为单一且产量不高,比如浮雷、扫雷网、敲作业,钓滚、拖网和定置网等,现在这些渔业作业方式有的已经退出历史舞台了,只有老渔民才有印象。“石狮渔业可追溯到明初,而与海峡对岸的渔业交流历史则可以追溯到更久远的年代。”正因为如此,不少渔业生产工具或被封存,或被丢弃, 只存在于老渔民的回忆中了。

经商议,他们决定建一个渔文化馆。令他们感到开心的是,消息一传开,竟吸引了许多支持者,不仅有当地的渔民,还有一些创作者、公益人、科普专家和当地文史研究者。邱今堤、邱志雄等乡贤慷慨解囊,给予大力的支持;渔民邱清宣将珍藏的这一根“大斗”捐献了出来;东埔村总支部两委会帮忙解决了场地问题。这些都极大鼓舞了老渔民们。他们四处收集各式老旧渔具或与渔文化相关的物件,还请村里的画家创作了多幅捕鱼题材的作品。

觉得不够,老渔民们开始请工匠专门制作船模。因为他们觉得,船模是渔船发展演变最好的见证,它可以直观地让人感受渔业生产的发展变迁。从最早的篾帆定置船到木帆定置船、木帆双拖船,一直到现在的机动渔船,共制作出了十几艘船模。后来,又收集了海洋生物标本以及民风民俗物品……

2014年9月6日,老人们创建的石狮市弘洋渔文化馆(原名为石狮海峡渔文化博物馆)正式向民众免费开放,一个恢宏、生动的海洋渔业故事在人们的视线里徐徐展开。

故事高潮

四处奔波只为宣传守护

老渔民们不会忘记30多年前那段刻骨铭心的经历:

1991年2月8日夜晚,邱火柱、邱国雄等多位石狮东埔村渔民出海的渔船突发机械故障,船只失去动力,在海上漂流14天。正当船上食物、淡水用尽,船上人员一片绝望之时,恰好前往泉州考察“海上丝绸之路”的联合国教科文组织考察队乘坐“和平方舟号”船经过附近海域,发现情况,立即组织施救。提起这段经历,几位老渔民都觉得温馨满怀。他们认为,建馆是为了宣传渔业文化,也是泉州海丝文化的一部分;建馆,是为了传承渔业精神,也是为了留住记忆,寄托乡愁。

正是怀揣着这样的信念,邱国凹等老渔民们一直不计回报、四处奔波、忙里忙外。建馆前,他们不是在商讨筹建博物馆的空间设计,就是在筹集建馆资金,要不就在忙着搜集老旧渔具;建馆后,他们更是化身为专业的讲解员,为来访者精彩地介绍渔文化知识、历史文化故事等。

“看到展览里的东西,让我想到了在台湾讨海的日子,因为我祖籍在泉州,也是渔民,很多东西一样或相似,很有同感。”台南一渔民在参观博物馆后对邱国凹这样说。

在他们多年努力下,该馆成为教育科普基地、社会实践基地,为加强海峡两岸文化交流发挥了重要作用。

故事延伸

在体验中传承海洋渔文化

跟着老渔民们走进渔文化博物馆,人们可以依次了解东埔的民俗风情、渔船演变史、旧渔具展示、东埔名人录等,而特意设置的水池,将网用绳子连接于木帆船模型的两边,仿佛让人置身于过去的年代,渔民们用最简陋的生产工具进行生产作业,与大海搏击。

为真实还原古老年代的捕鱼生活,老渔民们装扮成当年的样子——赤膊上阵,身着斗笠、帆衫、蓑裙,从打草桶绳、车大滚,到洗网、杠鱼;他们还在东埔渔港附近的海滩举行仿古渔船下水仪式,重现过去的耕海牧渔,让人们了解老一辈渔民的传统捕捞技艺,用实际行动来传播渔文化。

“现在村子里的年轻人们已经很少接触到这些东西了,下一代人更不知道这些工具该如何使用了。”一些即将失传的技艺,在渔文化馆都能看到,在这个800平方米的展厅内,浓缩了渔文化的点点精华和一部近现代渔耕历史。

“但最重要的,是要让后代了解那份精神,珍惜眼前生活。同时传承那份精神,开创属于他们自己的美好未来。”(赖小玲 邱用法 史丽铅 钱希爱)