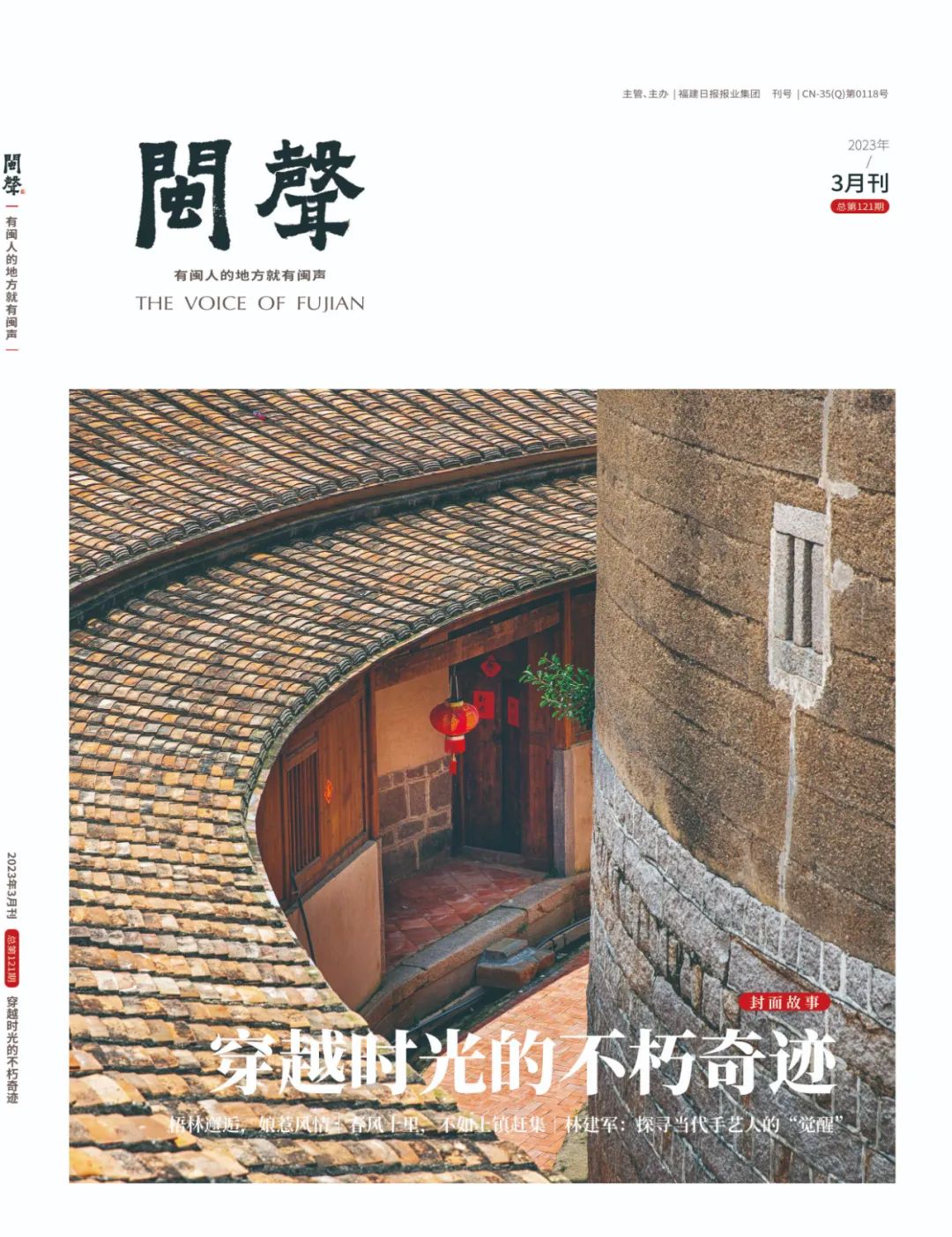

封面

穿越时光的不朽奇迹

————福建小众古堡寻踪

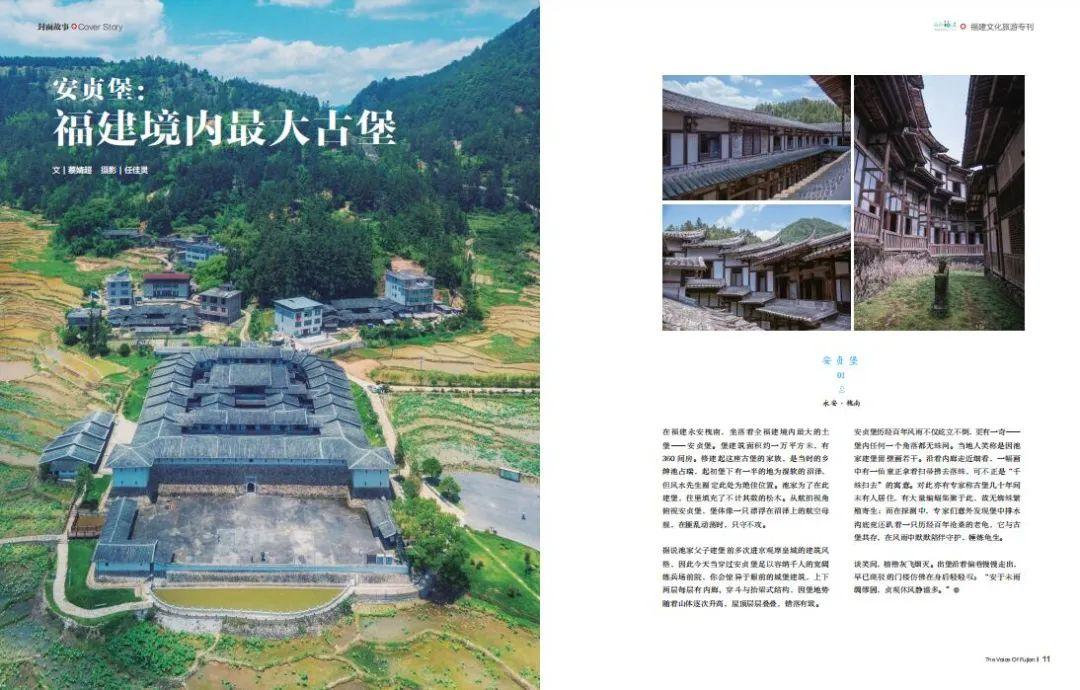

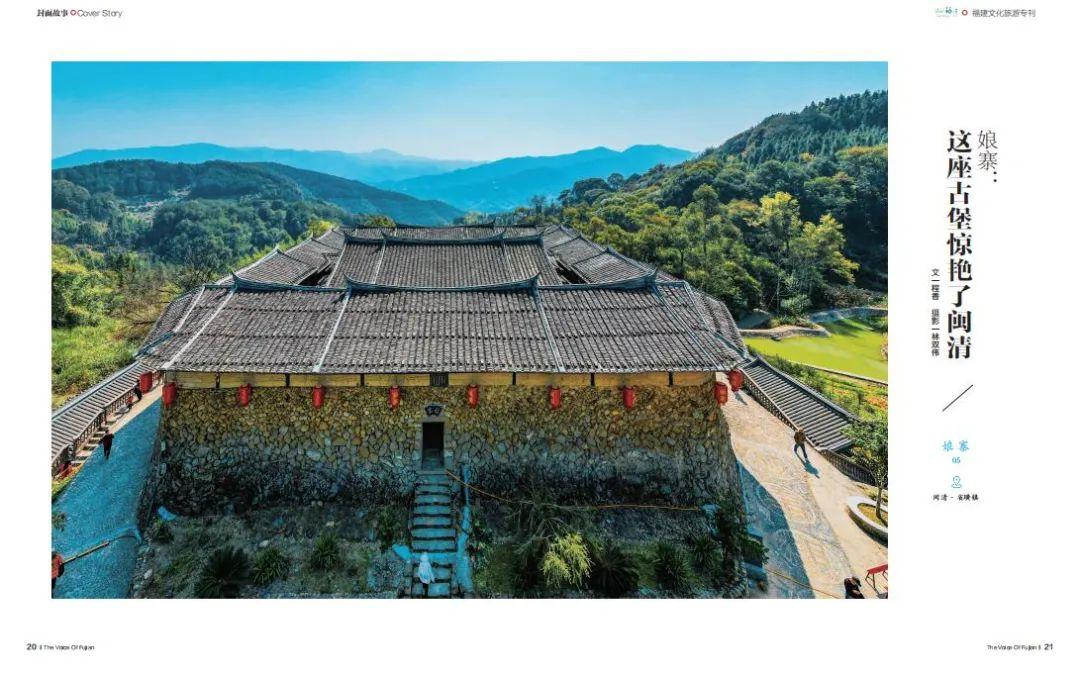

在山峦叠嶂的福建,九曲武夷吟诵竹海滔滔,多彩太姥犹似幻境仙梦,逶逦冠豸更以“云层觉路岭千寻”,让无数“只缘身在此山中”的游客流连忘返。相形之下,位于闽中地区的戴云山脉是静谧的,山脉两侧的古驿道更是给这座“闽中屋脊”平添了几许历史和沧桑。

沿着戴云山脉往西,尤溪缓缓流淌,富庶的土地孕育出地方庞大宗族,他们多在承平时期积累了巨额家产财富,后因乱世战争土匪横行,在传统建筑形式上,以夯土围墙防御为堡。福建古堡名气虽远不如土楼,但数量分布几乎覆盖八闽大地——东往宁德霞浦,南至厦门同安,西越清流直抵宁化,北临尤溪闽江。

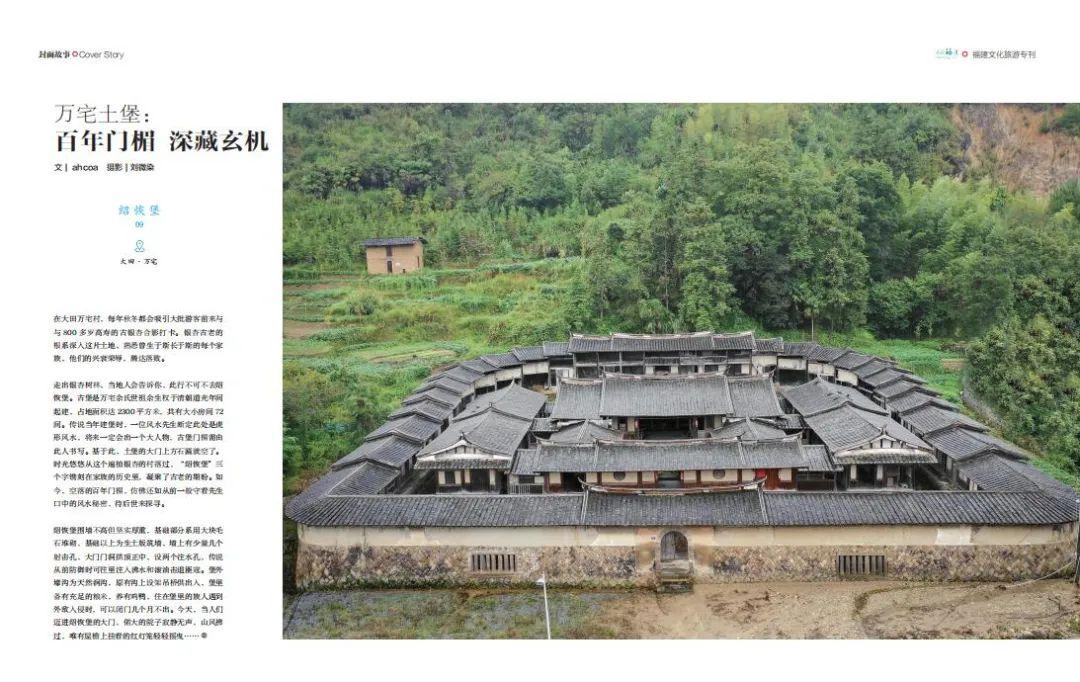

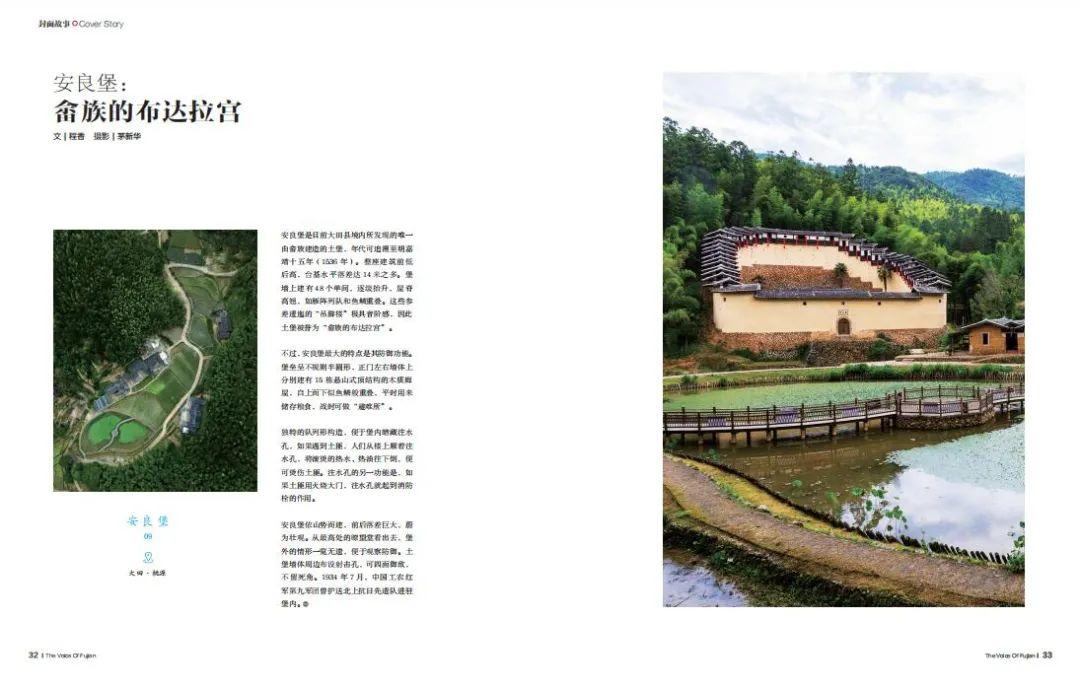

戴云山外的古堡,以三明尤溪、大田、永安为代表,规模庞大,一堡一家族。不同于欧洲几百年的古堡,始建于明清时期的福建古堡从外形到功能都更具地方特色。古人将天圆地方糅合进设计中,因此古堡的多呈前方后圆。除了设计,防御性功能更是列居首位,辅以储存粮食、会客、宗亲家事等。有趣的是,在这些大小不一分布全省的古城堡中,人们甚至发现古人们为了防御,在地下挖出的隐秘逃生通道,城门如遭攻破,全族人仍有生存的希望。

回望历史,硝烟和战乱中,以勤恳积累财富的八闽先民们,一砖一瓦用智慧巧思搭建出的福建古城堡如今依然屹立不倒,本期封面故事,让我们共同走近那些散落于乡野山间的福建古城堡,触摸穿越时光的不朽建筑奇迹。

我们这十年

——《闽声》杂志十周年回顾

2012年10月,《闽声》肩负使命,应运而生。依托于1600万闽侨的特殊背景,《闽声》正式创刊,创刊初心即以“侨”为“桥”,定位为做“一本海外闽籍华侨华人必看的高端中文杂志”,搭起沟通闽籍华侨的桥梁,讲述福建故事,传递“中华之声”。

截止2022年10月,恰好创刊十周年,每月一刊,风雨无阻,已正式出刊117期。《闽声》这十年,始终坚持以侨为“桥”、传播闽声。

《闽声》这十年,感恩广大闽籍华侨华人的支持和鼓励,我们都是繁荣里的星光,相映成辉,并肩在场。

《闽声》这十年,不忘初心,砥砺前行,以侨为桥,传播闽声,我们一直在路上……

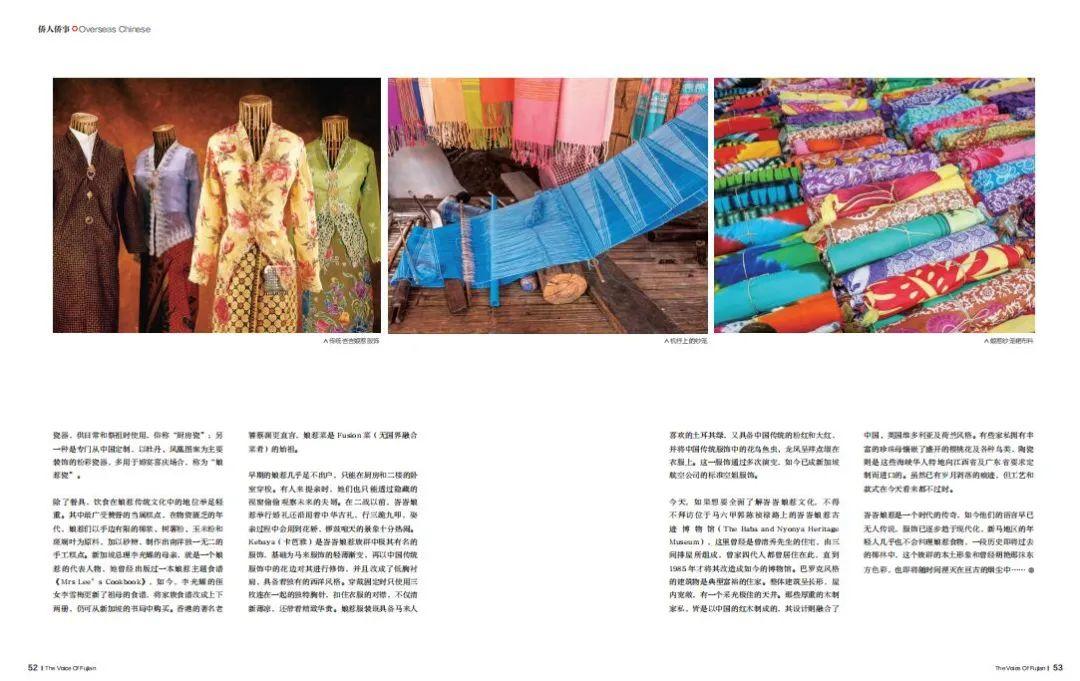

梧林邂逅,娘惹风情

——第二届娘惹文化季在晋江启幕

文|蔡婧超

图|青普文旅、晋江梧林传统村落

摄影 | 陈艳萍

阳春三月,“娘惹”季风再次吹回梧林。走进梧林传统村落,如同走进一本近代华侨史书里,这些瑰丽多样的华侨建筑、赤子之心的华侨故事,虽经近百年,但它背后凝聚的家国情却越发亘古弥新。

体验娘惹风情,从一次梧林之旅开始。未来,梧林传统村落将成为对外交往的一张亮丽名片,让世界更好地了解闽侨文化。梧林也将是,闽南的梧林,中国的梧林,更是国际的梧林。

峇峇娘惹,南洋风雨几度回

文|蔡婧超

图|峇峇娘惹博物馆官网

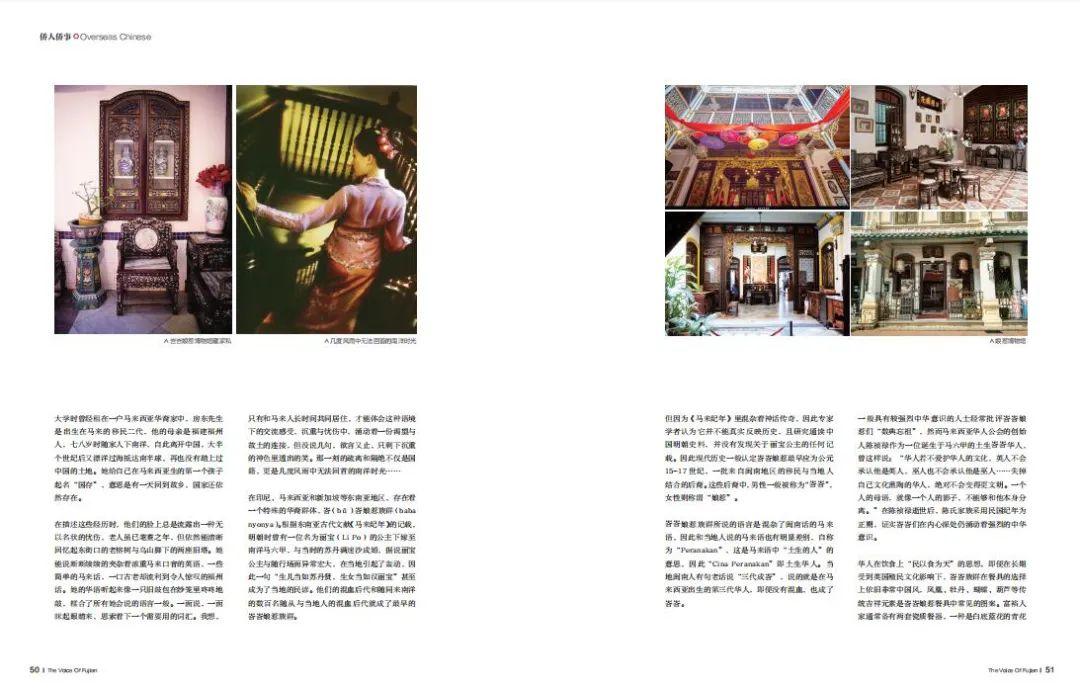

在印尼、马来西亚和新加坡等东南亚地区,存在着一个特殊的华裔群体,峇(bā)峇娘惹族群(baba nyonya)。根据东南亚古代文献《马来纪年》的记载,明朝时曾有一位名为丽宝(Li Po)的公主下嫁至南洋马六甲,与当时的苏丹满速沙成婚,据说丽宝公主与随行场面一场宏大,在当地引起了轰动,因此一句“生儿当如苏丹贤,生女当如汉丽宝”甚至成为了当地的民谚。他们的混血后代和随同来南洋的数百名随从与当地人的混血后代就成了最早的峇峇娘惹族群。

赤子情深

——闽籍华侨百年爱国故事(三)

编辑|程香

鸣谢|福建省归国华侨联合会

福建省华侨摄影学会

每天清晨,福州市长乐区猴屿乡的美国侨胞张子霖先生都会在自己家门口的康馨公园升起五星红旗,风雨无阻。

张子霖先生1978年移居美国,在国外创业期间担任美中工商联合会创会会长,一直致力于推动两国间的经贸交往和友好往来。他对故乡有着浓浓的感情,事业有所成后他积极推动家乡的建设和发展,广泛联系海外乡亲为家乡的公共福利建设出资出力。

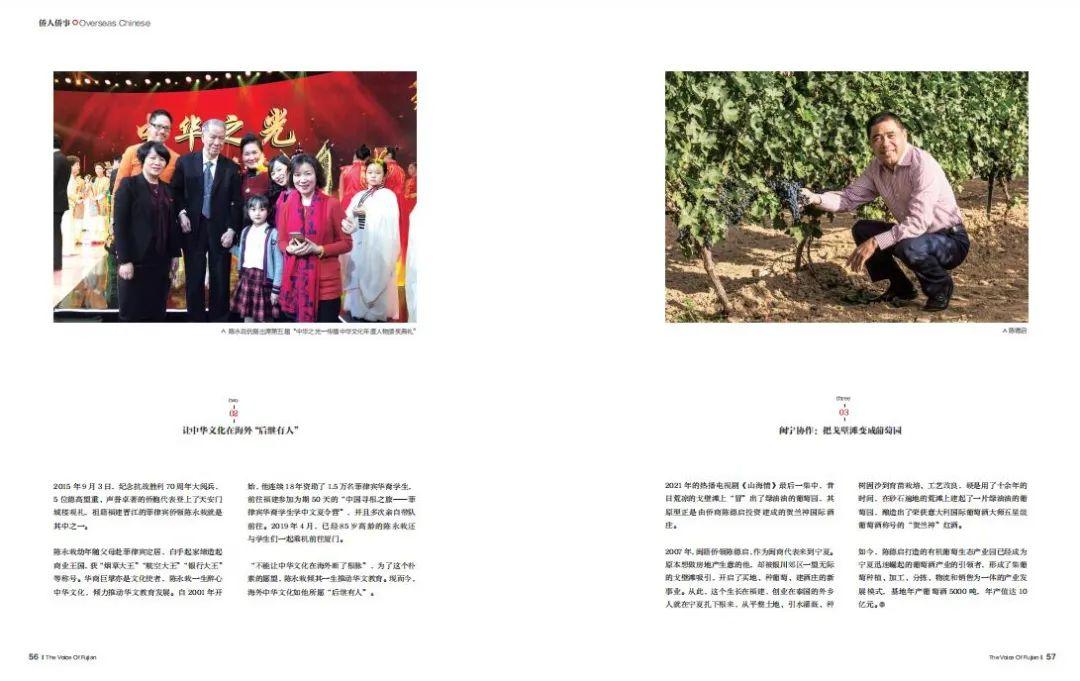

文|郑三观 图片 | 受访者提供

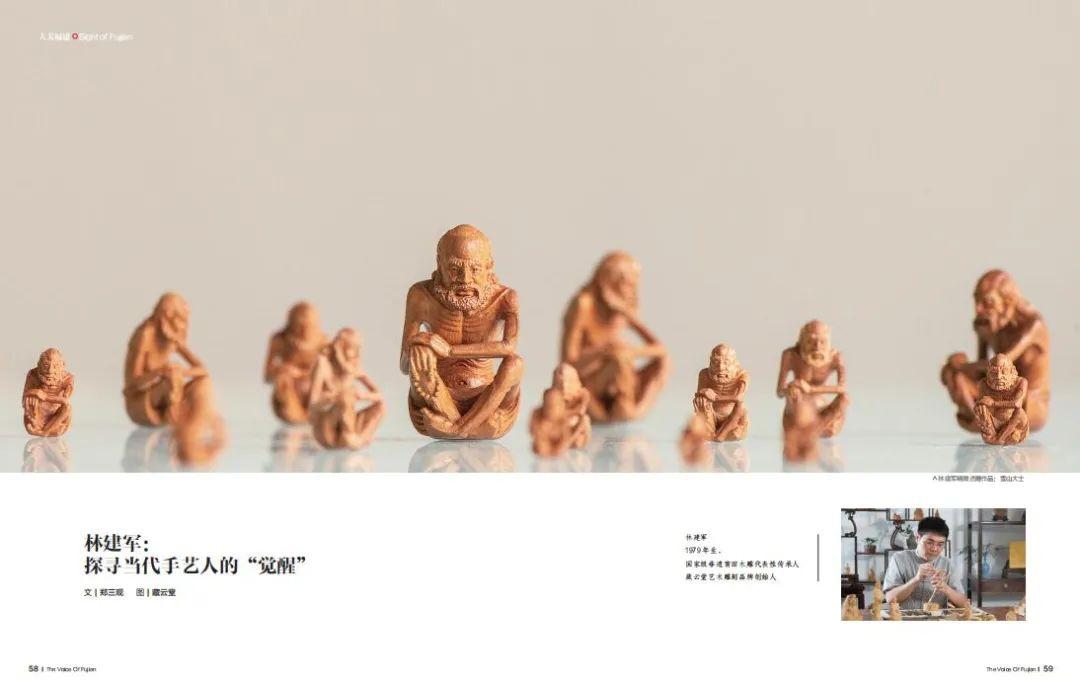

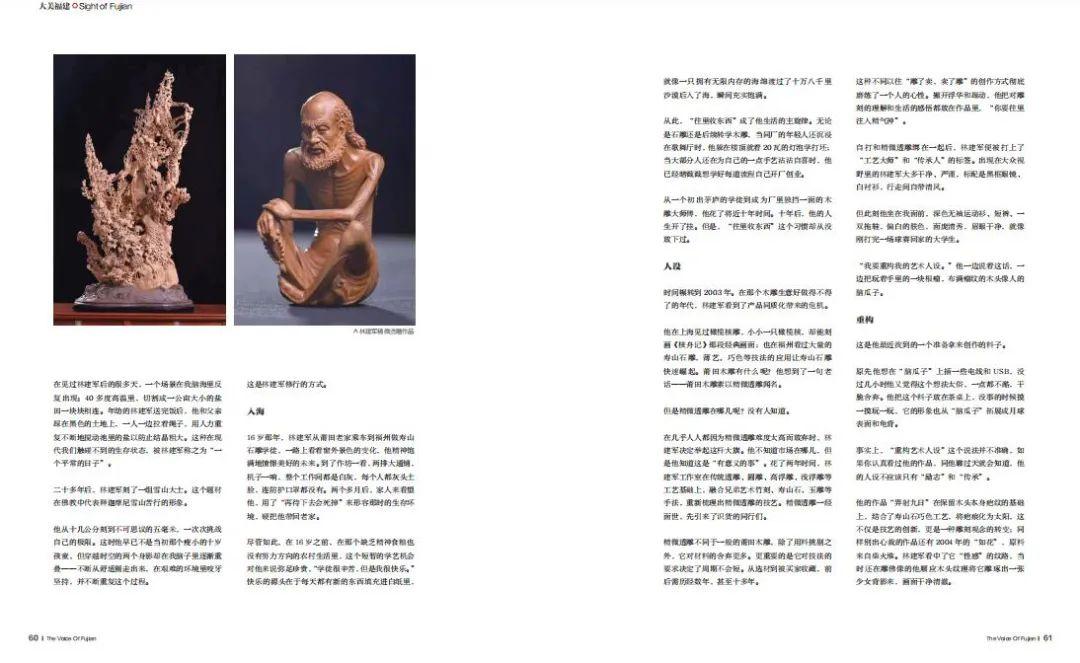

精微透雕在哪儿呢?没有人知道。

在几乎人人都因为难度太高而放弃时,林建军决定举起这帆大旗。他不知道市场在哪儿,但是他知道这是“有意义的事”。花了两年时间,林建军工作室在传统透雕、圆雕、高浮雕、浅浮雕等工艺基础上,融合兄弟艺术竹刻、寿山石、玉雕等手法,重新梳理出精微透雕的技艺。精微透雕一经面世,先引来了识货的同行们。

精微透雕不同于一般的莆田木雕,除了用料挑剔之外,它对材料的舍弃更多。更重要的是它对技法的要求决定了周期不会短。从选材到被买家收藏,前后需历经数年,甚至十多年。

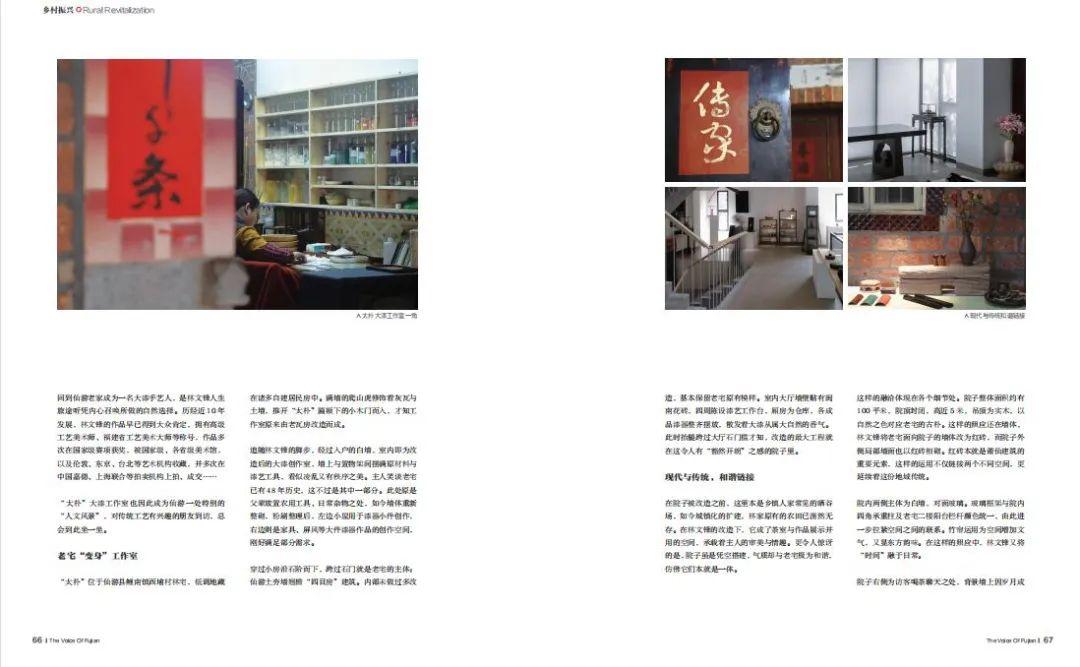

文|柳虫子 图片提供|太朴

谈起老宅改造,不可避免要提及时间流逝下现代需求、审美与传统的碰撞,如何让两者和谐相融,是改造者需要谨慎思考的议题。关于这个议题的答案,也许仙游“太朴”大漆工作室是一个很好的样本。

近10年慢慢改造、建设,主理人漆艺家林文锋逐渐将自己的想法融入此空间,同时保留了地方符号与成长记忆,这亦是两代人观念上的冲突与包容。

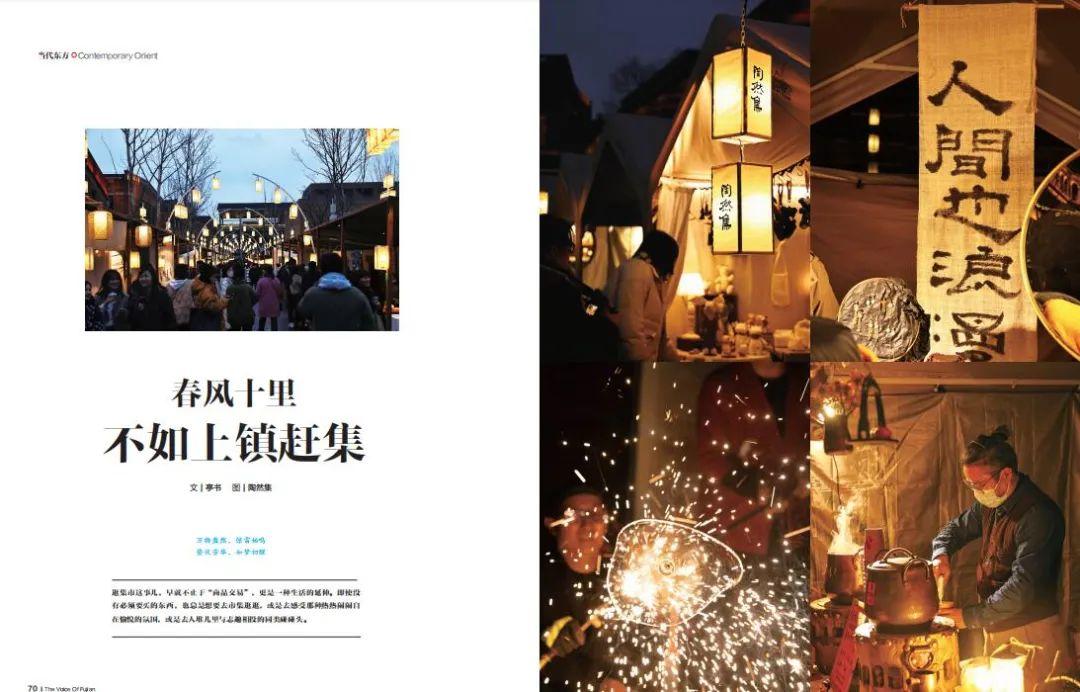

文|亭书 图|陶然集

逛集市这事儿,早就不止于“商品交易”,更是一种生活的延伸。即使没有必须要买的东西,也总是想要去市集逛逛,或是去感受那种热热闹闹自在愉悦的氛围,或是去人堆儿里与志趣相投的同类碰碰头。

文|柳虫子 摄影|程世达

今年3月,孙文佳最新个展《万物归栖》在北京开幕。在四周纷沓而至的反馈声中,有人在“再生长”里看到时间演化,有人在“衍生”“衍化”里感受宇宙与未来……当代艺术领域对其作品的讨论也发生了新变化——“不止于漆”。

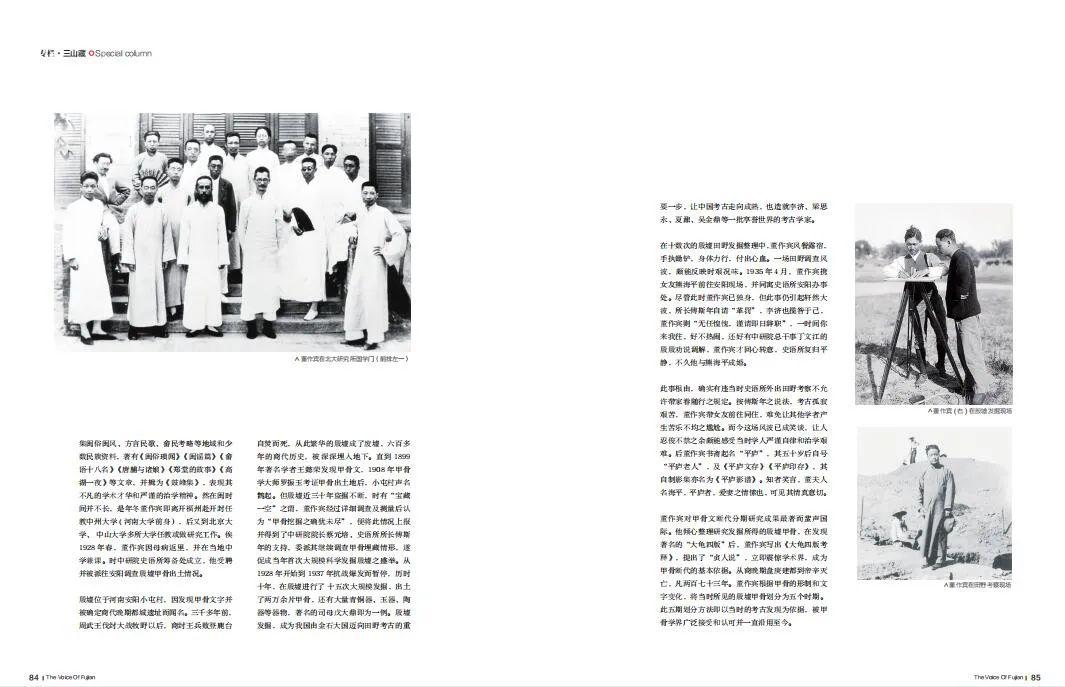

文|蘭若

二十世纪初,随着甲骨文字的发现,甲骨学成为学术界的一门显学,一批饮誉海内外的大学者应运而生,其中郭沫若、董作宾、罗振玉、王国维四人成就卓著,恰巧他们的字均有个“堂”,分别为“ 鼎堂”、“彦堂”、“雪堂”、“观堂”,“甲骨四堂”之说便广为流传。“四堂”之中,终生专注甲骨学,用力最勤、成就最多的,当推“彦堂”董作宾。

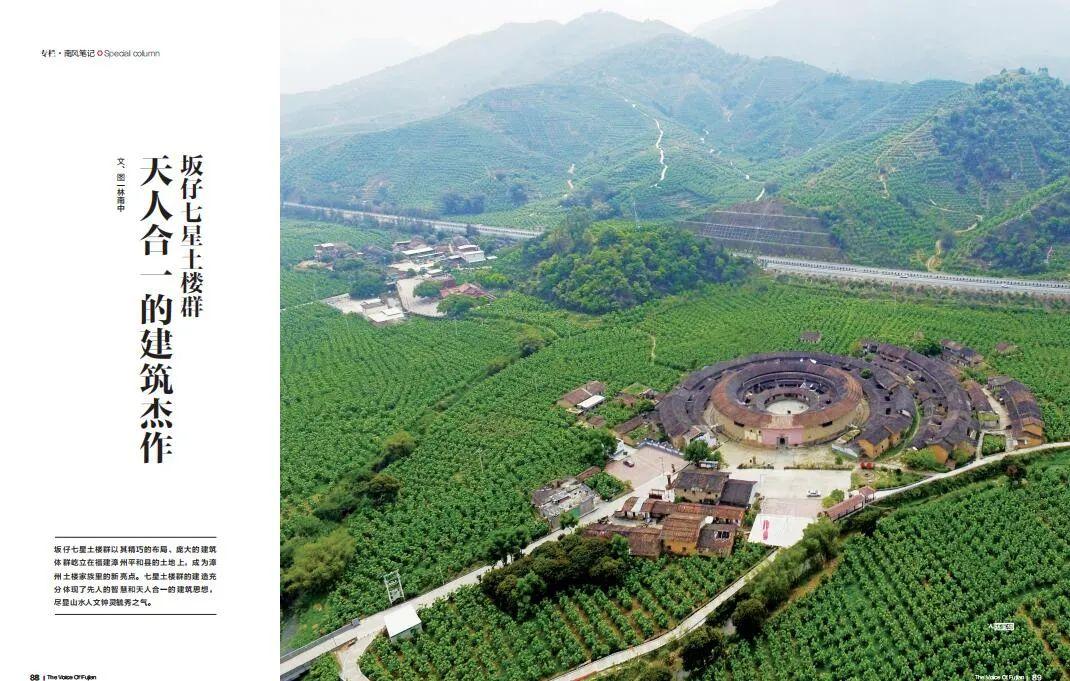

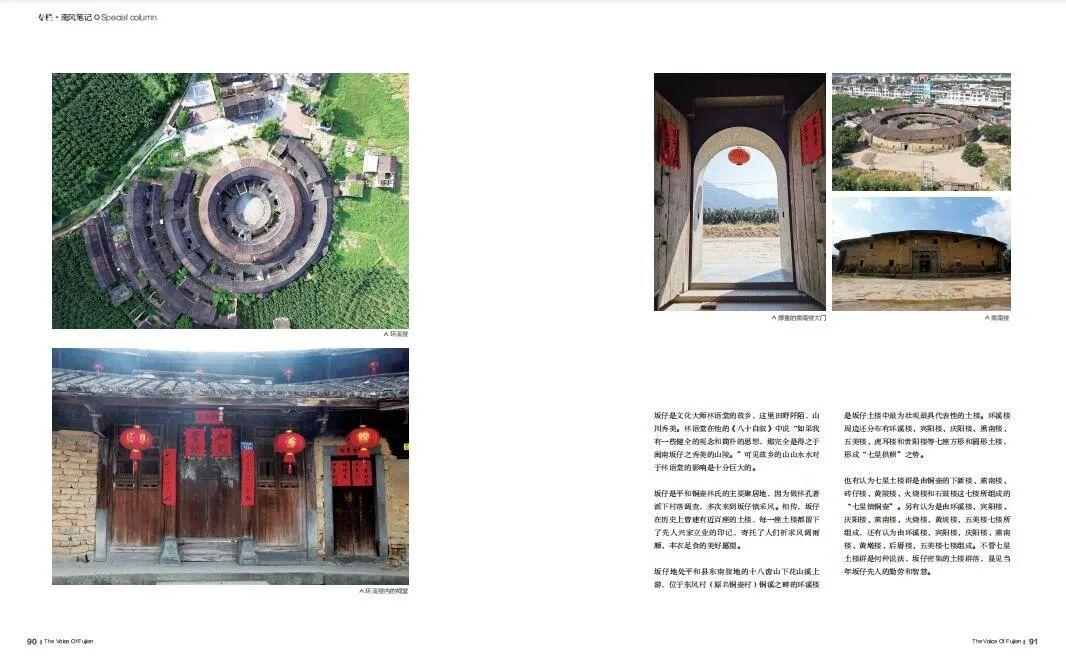

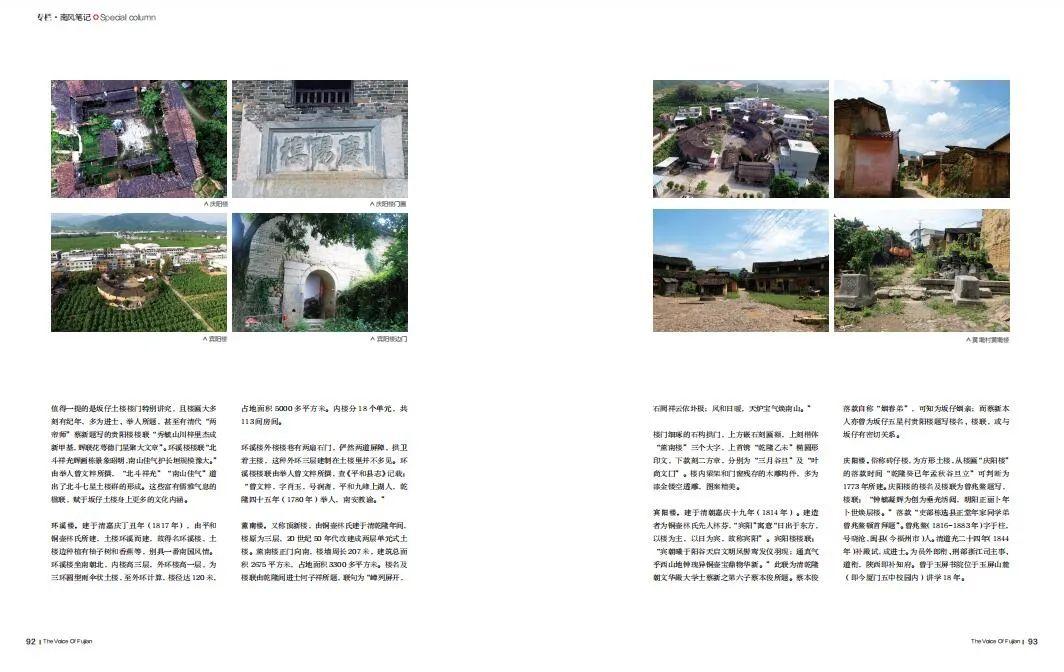

坂仔七星土楼群——

文、图|林南中

坂仔七星土楼群以其精巧的布局、庞大的建筑体群屹立在福建漳州平和县的土地上,成为漳州土楼家族里的新亮点。七星土楼群的建造充分体现了先人的智慧和天人合一的建筑思想,尽显山水人文钟灵毓秀之气。

坂仔是文化大师林语堂的故乡,这里田野阡陌,山川秀美。林语堂在他的《八十自叙》中说“如果我有一些健全的观念和简朴的思想,那完全是得之于闽南坂仔之秀美的山陵。”可见故乡的山山水水对于林语堂的影响是十分巨大的。

— 更多高清内容请订阅《闽声》2023年3月刊 —