“乡愁是一枚小小的邮票,我在这头,母亲在那头……”台湾著名诗人余光中的《乡愁》里,用邮票、家书等把抽象的思乡之情具体化,感动了两岸无数人。

漳州是台胞主要祖籍地之一,一道浅浅的海峡横在漳台两地之间,家书成了两岸亲人朋友间沟通联系的纽带。据不完全调查,漳州市民间现存两岸家书总量约一万封,是研究两岸家族史、移民史、民俗民风的重要史料。日前,一场“闽台批信与两岸家书展”在漳州古城举行,引来许多市民与游客。

一封迟到43年的台批

“我生不能回大陆,死也要魂归故里……把我的骨灰还有我几十年来积攒的一点存款……交给我的妻儿。”这是一位在台湾的东山籍老兵颜罗国的临终心愿,在那个特殊的年代,他的心愿即使贴上邮票,也寄不回东山老家。

1949年冬的一天,颜罗国在东山铜陵镇南门湾货船卸货时,被国民党军队抓到台湾当兵,从此杳无音信,生死不明。

“2018年4月,我们接到回乡祭祖的老台胞沈景色的求助电话,请求帮忙查找去台老兵颜罗国的家属,想要将颜罗国生前的信封及遗物交给他们。”东山县台港澳办副主任黄全福说。

颜罗国于1976年去世,病重期间,曾交给同乡好友沈先生一封家书及生平积蓄,嘱托一定帮他找到大陆的亲人,让他叶落归根。由于当时两岸尚未实现“三通”,沈先生无法完成这个嘱托。后来沈先生临终前,又将这个重任委托给亲戚,几经辗转接力,最后交到东山籍台胞沈景色手上。沈景色曾利用回大陆探亲的机会寻找颜罗国的家人,但都没有结果,最终向东山县台港澳办求助。

“过了一甲子,信息模糊、线索不明,如何才能找到他的后人颜定照呢?”黄全福一方面从涉台档案资料里查找线索,一方面从公安派出所户口信息中寻找信息,同时下街道走访。

“几经周折,查到一位名叫高定照的人,户籍信息里其儿子姓颜,高定照很可能就是颜定照。”黄全福说,经过进一步核实,终于证实已76岁的高定照就是颜罗国的儿子颜定照,其年少时被高家收养。

几天后,在东山县台港澳办安排下,沈景色终于见到高定照,含着泪花亲手将这封迟到43年的家书及存折(当时折合人民币1.8万元)和一枚戒指等交到他的手中。

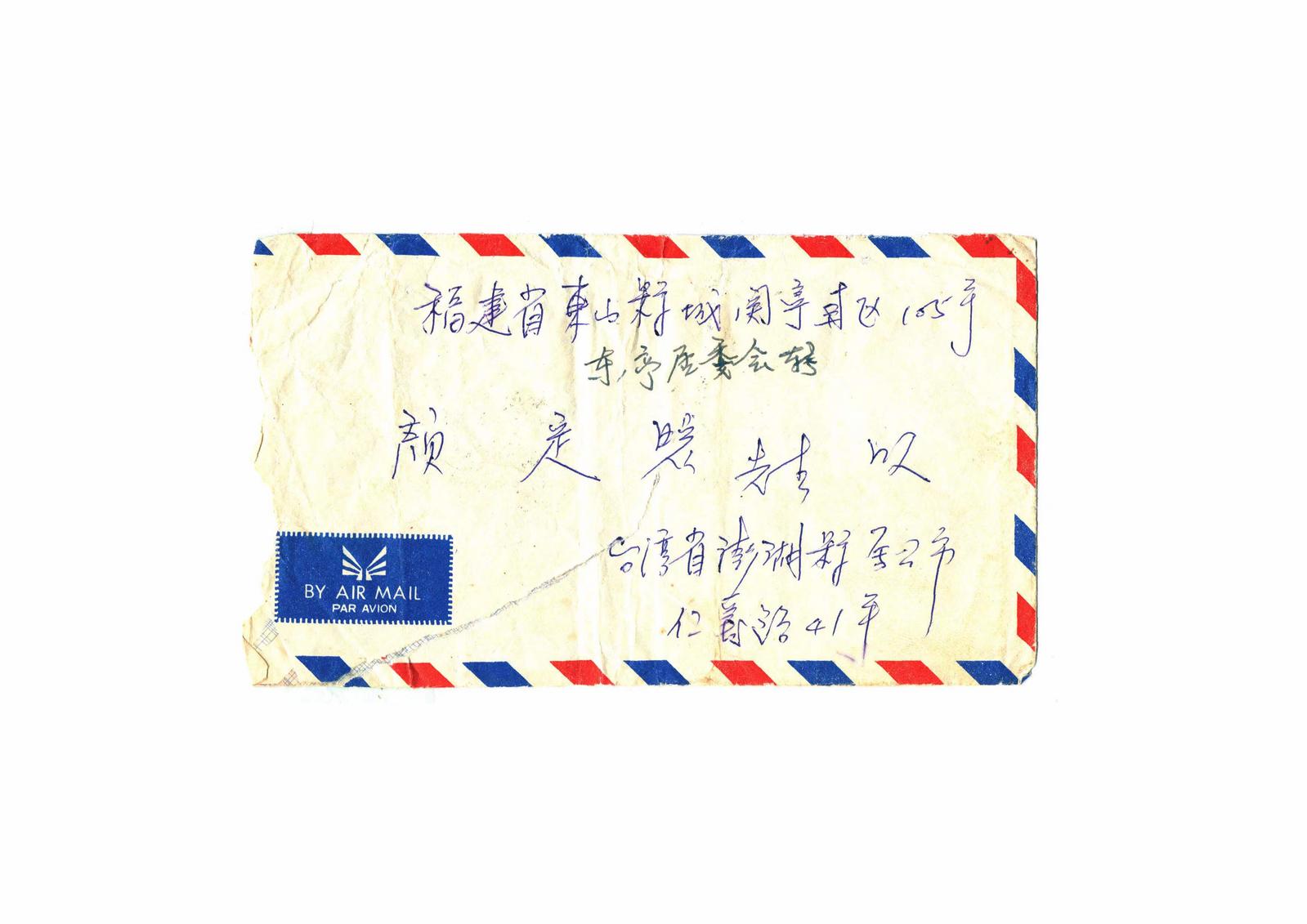

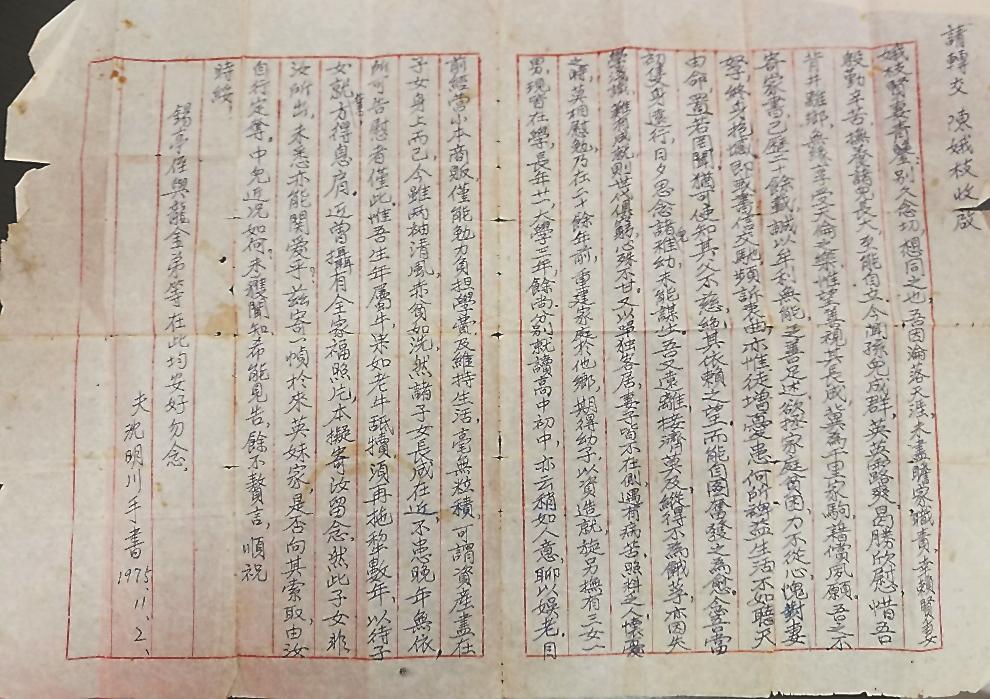

东山去台人员沈明川于1975年通过海外侨胞中转的方式寄回家书。(资料图片)

“这封家书的背后,是一段持续了43年的寻亲。”福建省闽南文化研究会副会长涂志伟说,由于两岸隔绝,闽台批信内容往往饱含着思念,有骨肉亲情,更有两岸深切的团圆渴盼。

每封台批背后都有感人故事

“批”字在闽南语中意为“书信”,“台批”即为往来台湾的书信。明末至清初,福建居民不断向台湾迁移,为了和对岸的家人取得联系,产生了大量闽台批信,投递方式包括两岸民间信局、钱庄、“水客”等中介组织递送,或托人捎带、第三地转邮及两岸恢复直接通邮,因而也称之为两岸家书。

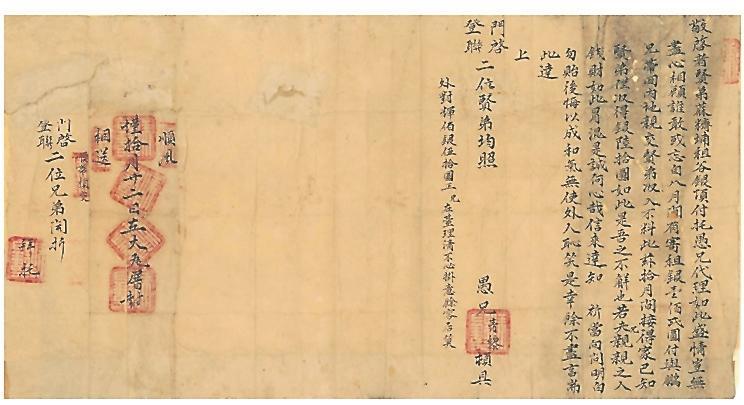

“台批史虽然很长,但更早前保存下来的却不多,目前发现最早的台批就是一封清道光年间南靖籍迁台移民从台湾寄回的批信,内容讲述了他在台购置田产、受托人将租谷银寄回南靖县等事项。”涂志伟说,非常有意思的是,这封台批不用信封,信折起来密封,内文要拆开才能看到。批信全文内外一共盖有十个印章,有点类似现在的邮戳,这说明“水客”组织建立了一套严密的书信递送方式。

清光绪元年(1875年),台北创办全台首家民信局,开始传递民间信件。 抗战胜利后,闽台批信在两岸间能比较自由地递送,民间信局也有了进一步发展。后来,两岸直接通信进入完全隔绝时期,台湾逐渐有人尝试通过第三地转寄两岸家信,即将信寄给熟悉的海外侨胞,由侨胞拆开更换信封,再转寄给在闽的亲人,而大陆亲人们的回信也是先寄给海外侨胞,再由他们拆开、更换信封转寄台湾。

这封目前发现最早的台批共盖有十个印章。(资料图片)

“这封信是东山去台人员沈明川寄回的家书,采用的就是海外侨胞中转方式。”涂志伟说,沈明川后来在台湾成立新家,但他时刻怀念在东山的家,成了典型的闽台“两头家”。由于两岸隔绝,无法联系,他在批信中说:“吾之不寄家书已历二十余载。”

1975年11月2日,沈明川写下这封台批寄给东山的发妻陈娥枝,台批只有内文,由在新加坡的东山侨胞沈富国转递送。当时,沈富国将沈明川所托的这封批信,附在他给其大陆兄弟的家信里面,从新加坡寄回东山。

林南中是漳州市政协文史委研究员,他从十几年前就开始零零散散地收藏台批,收藏的台批数量近500件,所涉及的范围从明清时期直至两岸“三通”以后。

“台批是两岸通信的珍贵历史记忆,也是挖掘两岸历史文化的重要史料。”林南中说,他时常在台批中找到一些“意外惊喜”,诸如一些鲜为人知的地名、逸事等。

呼吁开展两岸家书征集研究

台批等两岸家书分散在我省各地,分布广,数量大,是有待开发的涉台文献资料文化富矿。漳州是台胞主要祖籍地,台批等两岸家书相对集中在这里,时间跨度长,数量多,据有关部门不完全调查,漳州市台批民间现存总量在8000~12000封。

“通过梳理研究,我们认为台批主要分为三个阶段。”福建省闽南文化研究会会长林晓峰说,一是在清代至日据台湾时期的两岸家书;二是在新中国成立之后,台湾与祖国大陆之间直接通信隔绝,此时的台批转为以隐蔽方式递送,由海外侨胞中转;三是1987年台湾当局宣布开放老兵返乡探亲,并于1988年同意台湾民众给大陆亲友的信件可由台湾红十字组织经香港邮局转寄大陆,彼时闽台双方许多当事人年事已高,鲜有机会回到对岸,只能依靠书信寄托思念,有数据显示,仅开放探亲后短短两年,两岸来往信件就达到1300万封。

在去年漳州市举行的“两会”上,漳州台联会长方丽云建议,应尽快启动台批等两岸家书抢救、征集、开发工作,并联系台湾有关团体,联手开展双向征集工作,积极申报国家、亚太和联合国非遗及世界记忆名录。

其实,早在2019年,林晓峰在福建省政协教科卫体委任职时,就曾写过《关于在全省开展征集以“台批”为主的两岸家书等涉台文献资料工程的建议》的提案,呼吁大力开展两岸家书征集及研究工作。

“从文献角度看,台批的意义绝不亚于侨批文献价值。”林晓峰说,“侨批档案”已成功入选世界记忆名录,列入“世界记忆名录”的文献遗产与列入“世界遗产名录”的遗址具有同等价值。目前,台批等两岸家书大量散落在社会民间,常常被人为忽视,没有集中收集,面临流失、毁失的境地,应引起大家的重视,及早动手征集抢救保护,为迁台长者及其家属珍贵的生命记忆留存历史见证。