推进乡村振兴,既要让农业强起来,也要让农村美起来、让农民富起来。因此,在农业生产发展等备受关注的议题之外,今年的中央一号文件也将“扎实推进宜居宜业和美乡村建设”作为一项重要版块,从加强村庄规划建设、扎实推进农村人居环境整治提升、持续加强乡村基础设施建设、提升公共服务能力四个方面作出部署。

更美的乡村,需要宏观政策的指导,也依赖于政府基层、产业投资者、规划建设者以及广大群众的携手共建。作为其中的重要参与者,建筑师如何以设计助力乡村振兴?我们从近三年的项目发布中,精选出30个中国乡建佳作(未收录私宅类项目),它们或聚焦于基础设施的完善,或着眼于乡村产业的更新,都可见设计者对乡村环境、生活、建造的观察与思考。

11

海草湾养生度假村改造设计

△ 村落街道 摄影:陈颢

海草房古民居是胶东地区代表性的传统民居。设计勘察现状26个院子后拆除5个质量较差的院落,腾出的空地形成六个公共庭院,与三条主要道路构成一个网络,流线方便可达。

项目的整体建造在策略上回归建造的本质,注重建造过程与完成形式之间的逻辑关系。老房子为海草顶,以修复为主,体现地域特色;新建建筑为平屋面,突出纯粹的砌筑体量特征。新老建筑之间通过相同的建筑材料、相似的比例关系融合在一起。

△ 近景鸟瞰 摄影:陈颢

12

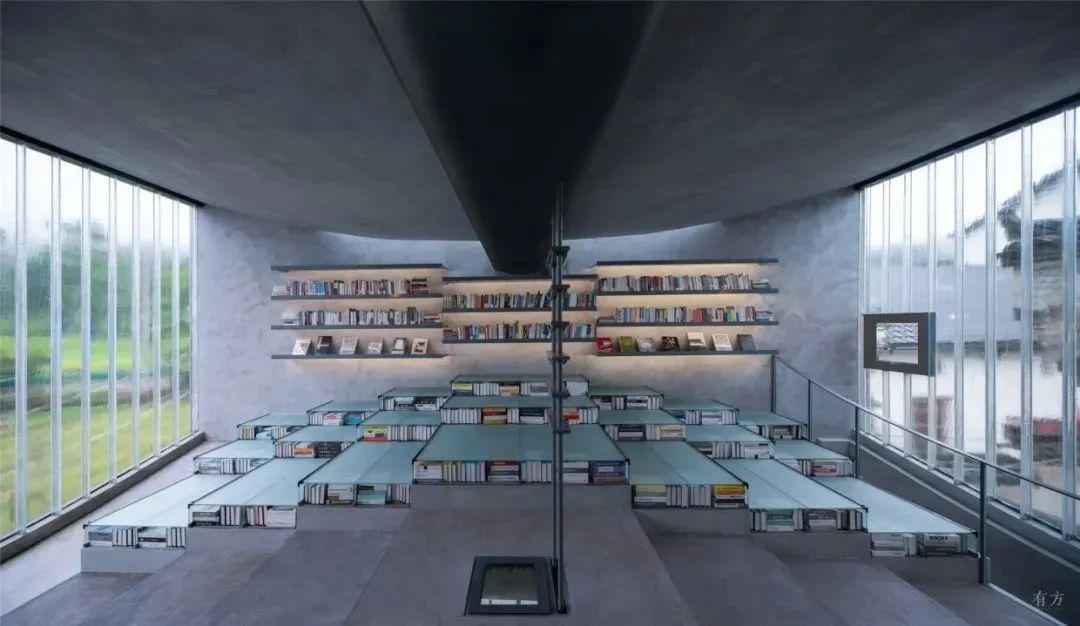

先锋厦地水田书店

迹·建筑事务所(TAO)

△ 书店全景 ©陈颢

项目由荒废民居改造,为尊重场地历史及村落整体景观,新建部分基本隐匿于老墙之内。残存的老墙被视为容器,包裹了混凝土和钢结构建造的新建筑,形成当代与传统的对话。

在内部,两面折线形的混凝土墙成为新的结构主体,两层楼板由此向两翼悬挑展开,在角部与夯土墙衔接,给予老墙结构稳定,边缘处则与老墙脱开让光从天窗进入内部。建筑中心,一根钢柱穿透混凝土结构并支撑起一个伞型屋顶,其位置和形式暗示了已消失的老宅;伞下提供了阴凉和远眺的场所,犹如田野中升起的凉亭。

△ 屋顶夹层平台与伞形结构 ©陈颢

13

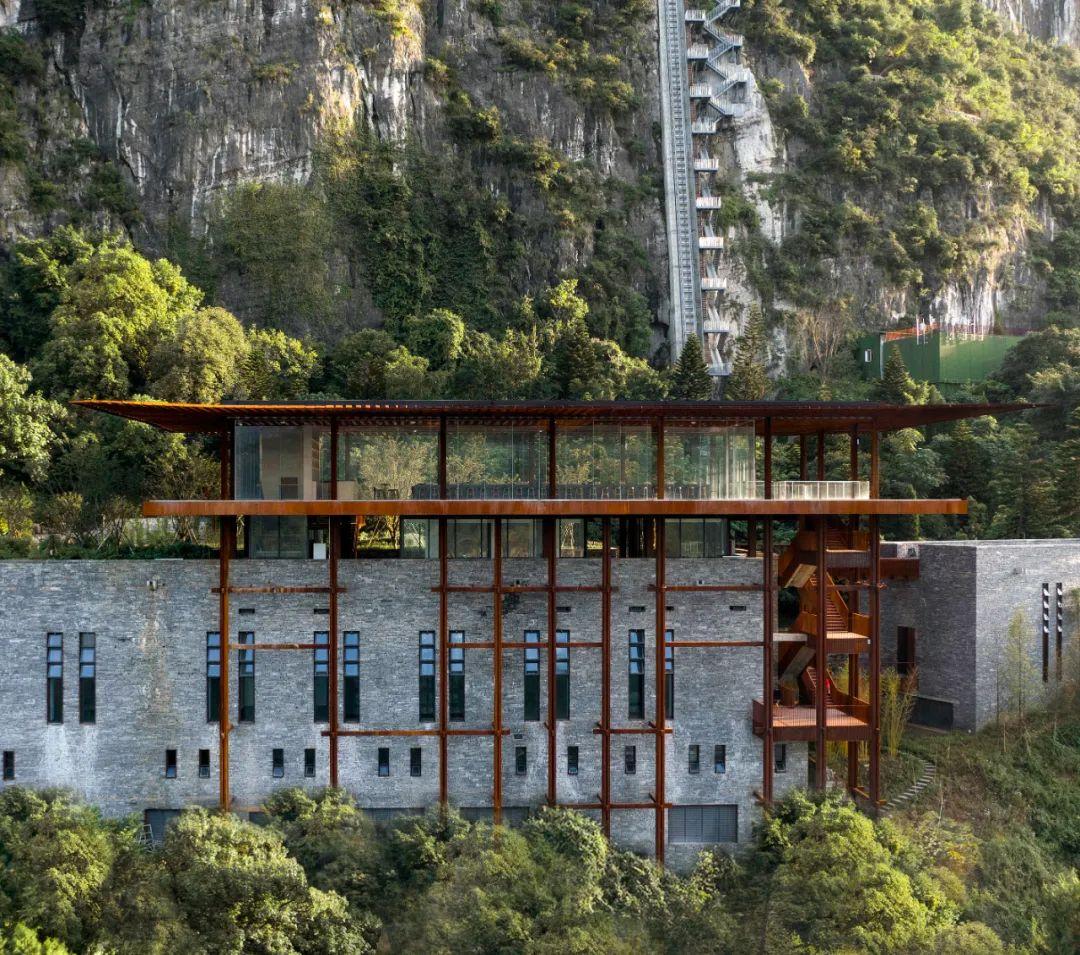

二郎镇天宝洞区域改造

家琨建筑

2020,四川泸州

△ 品酒阁 本项目三张图片均由存在建筑拍摄

设计选取中国古典建筑中的“亭台楼阁”为基本原型,运用当代手法,表达传统意蕴。项目采用文学叙事的组织方式,将多个空间功能节点的内容串联形成连续的空间剧情;游览路线注重节奏安排,根据场地的位置、高差、情态,组织变换空间的明暗、开合、隐现,使整体流线张弛有度,跌宕起伏,丰富游客的参观体验。

△ 品酒阁

14

定海台房

久舍营造工作室

△ 山林中的建筑 ©夏至

设计首先利用高差使辅助功能下沉,将接待、餐饮、展览等功能布置在上部,减少地面上的体量和面积。接着进一步化整为零,将上部空间切分成三个矩形小体量,围合出朝向西侧大海的“空院”。

三个体量的尺度都小于村中常规农宅,立面由竖向金属波纹板包裹,既抽象又细腻。形体咬合的动作使得建筑平面轮廓变得曲折,丰富了从室内观看自然山林景观的视野。在竖向标高上三个体量逐层抬升,基部台地肌理如同山地地层。反向双坡屋面则带来了识别度。

△ 反向双坡屋面的建筑廓形 ©夏至

△ 从第二体量斜看第三体量 ©夏至

15

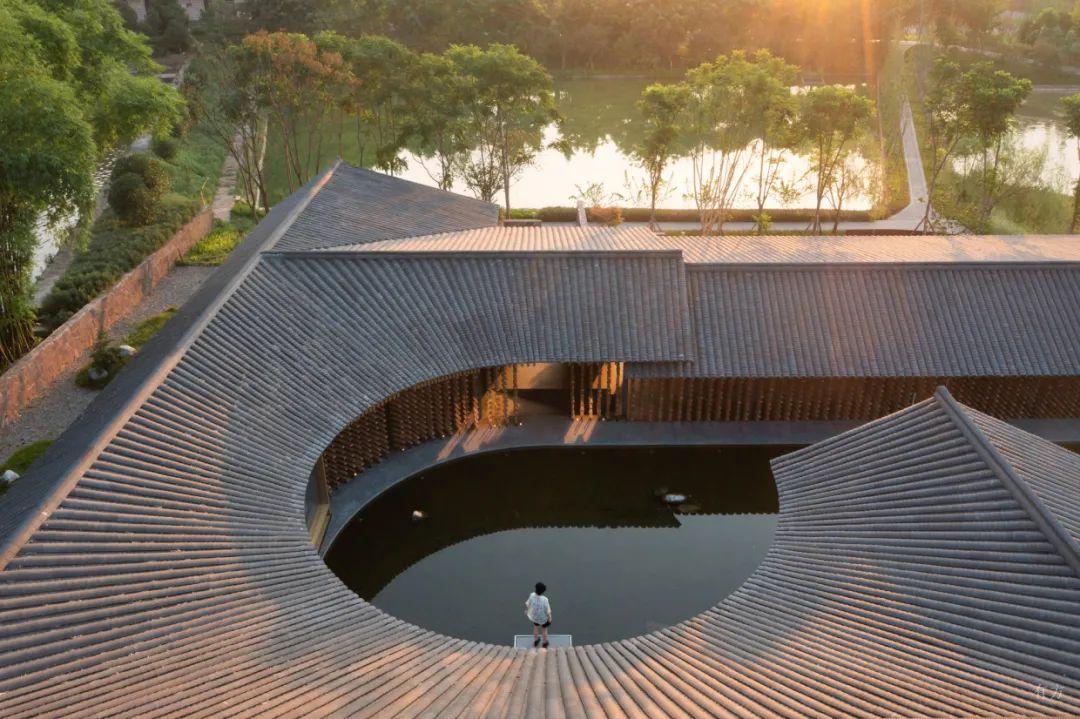

上海三联书店·黄山桃源店

来建筑设计工作室

△ 从内庭院看书店 ©赵奕龙

项目空间原型来自徽州廊桥。建筑一层如供水流穿越一般,向村中巷道和院落纵向完全打开,这是一个视线可贯穿的动势空间,作为选书购书之用。二层作为阅读区,是相对封闭的横向静态空间,开口一面对着老墙,另一面望向田野。一二层通过一个天梯垂直贯通,形成了桥下水流和桥上行人间的某种戏剧性联系。

整个建筑是一个简支单跨结构,混凝土的楼板顺重力之势弯曲,再将弯曲的楼板叠在一起,重叠之处刚好形成次梁。所有弯曲的楼板以一种“曲板弯叠”的方式,形成一个微微向上拱起的弧度完成横跨。

△ 二层横向静态空间 ©赵奕龙

16

古劳水乡木桥

罗宇杰工作室

△ 桥体全貌 摄影:金伟琦

这座木桥位于古劳水乡,衔接商业街区和儿童游乐区,桥下可供渔民、游客的船只通行。设计师采取了“相对封闭的廊空间”作为桥体,过渡并强调两个截然不同的空间场域:从偏“实”的商业性街道——到偏“虚”的梦幻水乡儿童游乐区。

该桥以三根曲木大梁为主结构件,桥拱跨度为25.2米。大梁各分成三段,开“榫卯”加钢构螺栓连接,在现场施工拼合成完整的大拱梁。桥廊的两端设置了横向连接杆件,并以观景平台避免内部被一览无余的空间单调感。廊外表皮选择金属板材进行层层叠覆,有效遮蔽雨水,也形成了更内聚感的廊空间。

△ 从侧面看桥身 摄影:金伟琦

△ 通往东侧平台的阶梯空间 摄影:金伟琦

△ 内院鸟瞰 摄影:存在建筑-建筑摄影

18

石湾猪舍里展厅

其实建筑事务所

△ 建筑南立面及草地 摄影:吴清山

展厅位于一处农旅园区中,体现“自然中的一种质朴、粗砺的气质”。整个园区的自然景观与建筑内含有的功能性空间,以及几个院落之间视觉与感受间的微妙联系,从一开始即被关注。建筑整体形态由两房一院构成,从南至北层层迭进,历经“月亮墙”“榆树庭”“湖岸边”三进,依次为纪念品商店、庭院与展厅。

随着人的移动,空间“开放、遮掩、进入、压缩、停顿、转折、粘连、疏离、再开放”,不断变化。在渐进的叙事中,身体感官被充分调动,与建筑及外部景观发生了丰富的连接;亦使得建筑本体通过各空间片段和外部世界紧密结合在一起。

19

△ 项目外观 摄影:存在建筑-建筑摄影

如何呈现一个“乡村情感容器”?如何打造一个可以连接村民情感、促进社区交流、延续文化传承的空间?工作室在乡建的实践中,不断地探索这个答案。

在小石村观察到的“无序乡村空间”现象,它有个体性,却也是在乡村中普遍存在的。团队希望通过创造新的公共空间,来促进共同的交流、生产、民俗、仪式等,进而形成具有地方特色的集体记忆。对于小石村这类空心化严重、陷入身份失语困境的农村,设计通过社会记忆的方式,来记录、印刻、传递当地独有的风土人情,以可识别的文化形式,形成一个全新的“文化记忆场所”,来抵御地域文化身份认同的逐渐消失。

△ 灰空间内部 摄影:时地建筑

20

设计在尊重当地文脉的基础上,也充分考虑到当地的建设能力。设计团队的努力方向是以多元化的乡村话语表达对于同质化的城乡一体的反抗,永安村村民议事中心的指向,是让建筑重塑乡村的精神家园以及场所记忆。

△ 宁静的村庄与新建的议事中心 摄影:是然建筑摄影

△ 庭院内的活动场景 摄影:是然建筑摄影