3e2d9ff6-08a3-471f-8439-01ffdc316419.jpg)

3e2d9ff6-08a3-471f-8439-01ffdc316419.jpg)

2022年12月,福建人民艺术剧院迎来了建院七十周年华诞的庆典。

七十多年前,福建人艺的前身——中国人民解放军华东军区文工团第二队带着战争的硝烟,敲着胜利的锣鼓,随着解放大军南下进入福建。入闽后改为福建省文工团,当时演出的《白毛女》《思想问题》等剧目在福州观众中引起强烈的反响。1952年,为适应新形势的需要,文化部决定各省建立专业话剧院团。于是以文工团戏剧队为基础,吸收了一批本省热爱戏剧的革命青年,改编为专业话剧表演团体。为迎接建团,以追求剧场艺术为目的,排演了老舍的名剧《龙须沟》。该年12月14日,正式挂牌成立福建省话剧团。

回顾七十年漫长的岁月,福建省话剧团一一福建省话剧院——福建人民艺术剧院的全体演职员们,走过七十年艰辛而又光辉的风雨征程,经历了多个难忘的创作阶段。

筚 路 蓝 缕

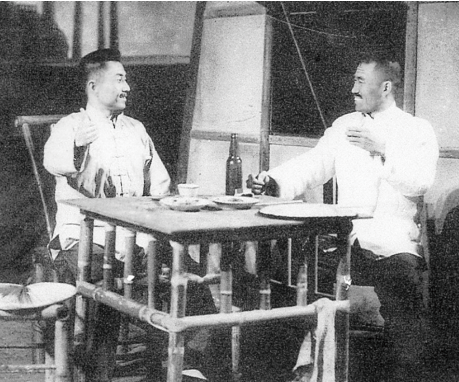

福建是一个方言复杂的地区,要让话剧扎根,任务艰巨。首任团领导带领艺术骨干向上海、四川等地的话剧院团学习取经,回来后排演了建团后的第一个大型话剧《四十年的愿望》,迈出了可喜的第一步。

《四十年的愿望》

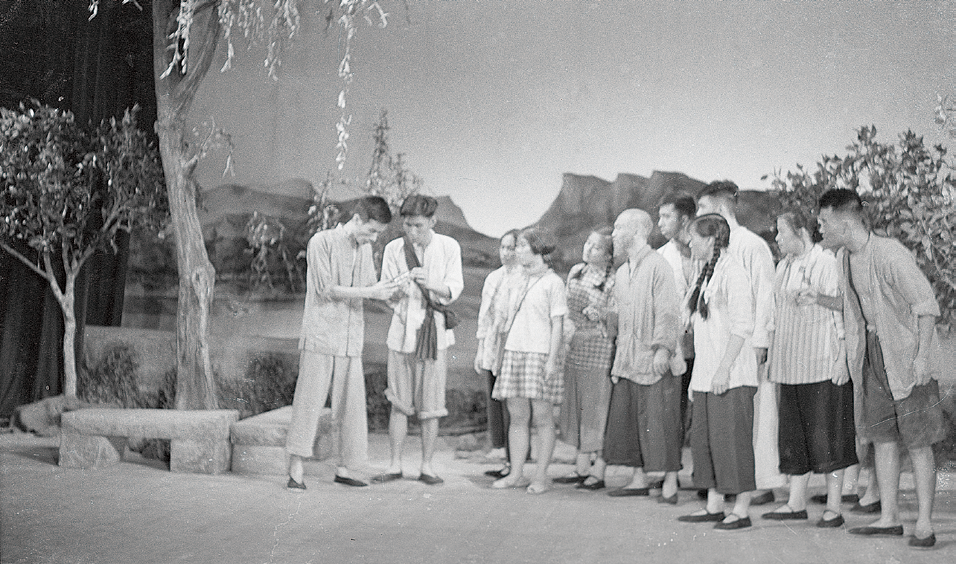

1954年华东区举办首次话剧观摩演出,刚成立一年多的省话极为重视,排演了本省创作的反映果农互助合作的多幕剧《种桔的人们》,特邀上海戏剧学院朱端钧教授来团执导,深入市郊农村体验生活,演员的表演有了明显提高,为走向话剧艺术专业化打下了基础。该剧以它浓郁的地方特色和泥土气息受到大会的好评,荣获演出奖。

《种桔的人们》

上海观摩演出归来后,剧团在建设布局上进行了专业分工,建立了相应的部门。1955年从部队文工团转业了一批演员充实剧团,同时又派出导表演和舞美艺术骨干到北京、上海等戏剧学府进修深造。先后上演了曹禺的名剧《家》《雷雨》及《明朗的天》等,演出水平显著提高,话剧开始在福州观众中受到青睐,初步打开了话剧演出市场。特别是《家》的演出,剧场门庭若市,观众半夜排队购票,盛况空前。

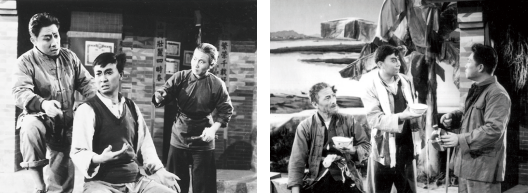

1956年“第一届全国话剧会演”,省话剧团赴京演出本省创作的反映海防前线反特斗争的《海滨激战》,荣获演出二等奖,导演、演员及舞美也获得多项奖励。通过这次会演,开阔了眼界,明确了把提高艺术水平放在首位的发展方向,加强实践,多排多演,不断提高演出的整体艺术质量。

《海滨激战》

1956年以后的几年中先后排演了《万水千山》《在那一边》《马兰花》《李闯王》《同甘共苦》《智取威虎山》等众多剧目,锤炼了演技,奠定了省话剧团坚实的现实主义演剧艺术的基础。

这个时期除了在省会福州的剧场演出外,闽南侨乡、闽西矿井、闽北林区、闽东渔场,全省各地区都有省话剧团巡回演出的足迹。演职员们继承和发扬了文工团的优良传统,组织了演出小分队深入基层,不怕艰苦,连续跋涉,不论是广场、海岛,还是偏远的山村,都有省话剧团演出的身影。除话剧外,还演唱歌剧、诗朗诵专场以及说唱等节目,发挥了文艺贴近时代反映现实的战斗作用。经过演职员的艰辛创业,拓荒耕耘,播下希望的种子,话剧终于在福建这块方言地域扎根发芽,开花结果。话剧之花,香飘八闽。

胼 手 胝 足

六十年代前后,在“百花齐放,百家争鸣”的方针指引下,省话剧团生气勃勃,呈现出令人欣喜的繁荣景象。

1959年前后,中央戏剧学院、上海戏剧学院及本省艺术学院先后分配来一批大学毕业生,上海人民艺术剧院也支援来了部分业务骨干,增添了新鲜血液,进一步充实了话剧团演艺人才的实力。

1959年,向建国10周年献礼,排演了郭沫若的历史剧《孔雀胆》与莫里哀的喜剧《史嘉本的诡计》,两台中外名剧在福州同时隆重公演,观众反映极其热烈,增添了节目的喜庆气氛。在这几年里,公演的大型多幕剧连续不断,不但有大量反映革命历史题材和现实生活题材的现代剧目,如《革命的一家》《英雄万岁》《同志,你走错了路》《甲午海战》《最后一幕》《红岩》《霓虹灯下的哨兵》《年青的一代》等,还公演了曹禺的《雷雨》(第二次复排)欧阳予倩的《桃花扇》、莫里哀的《吝啬鬼》、阿尔巴尼亚的《渔人之家》、古巴的《甘蔗田》等中外名剧,题材多样,风格各异,丰富多采。特别是排演了福州方言话剧《啼笑姻缘》《结婚进行曲》等,吸引了福州广大市民阶层走进剧场,扩大了话剧的观众面,也为本省戏剧园地增添了一支新葩。

1962年初,文化部和中国剧协在广州召开了“话剧、歌剧和儿童剧座谈会”,重申贯彻文艺“双百”方针,给戏剧界以极大的鼓舞。著名戏剧家老舍、曹禺、阳翰笙,张庚等会后抵榕,莅临我团参观指导,观看了本团创作的反映民族英雄郑成功收复台湾题材的话剧《东征》,给予热情勉励。

《东征》

一批批热情的观众向剧场涌来了,一台台有声有色的戏剧开演了,一个个导演、演员和舞美设计成熟了……这时的话剧团已具有相当规模,拥有两个演员队,一个门类齐全,设备优良的演出部。省话的舞台美术专业人才济济,实力雄厚,曾一度被誉为省舞美界的“火车头”。

1963年,在省文化局领导的直接指导下,排演了反映本省龙海抗旱斗争感人事迹的创作剧目《龙江颂》,参加1963年在上海举行的“华东话剧会演”,获得成功,给予极高评价。1964年被选调赴京公演,并进中南海演出,受到党和国家领导人亲切接见,文化部授予创作奖和演出奖。以后又赴济南、合肥、南京等地巡回公演,在全国产生了较好的影响。《龙江颂》戏剧冲突强烈,人物形象鲜明,地方色彩浓厚,较好地达到思想性和艺术性的完美统一,是省话剧团在这个历史时期攀登的演剧艺术的一个高峰。《龙江颂》创作的成功,标志着省话剧团现实主义演剧艺术的成熟,也基本形成了省话剧团演剧艺术的主要风格和特色:鲜明的时代精神激越的情感、浓重的色彩、强烈的节奏、严谨的舞台演出作风、注重话剧综合艺术的整体感和完整性,尤其是舞台美术各部门与导、表演的有机结合。

《龙江颂》

深 耕 厚 植

文革十年浩劫,省话剧团同样经历了令人痛心的衰败时期。百分之八十几的演职员被迫下放农村接受“再教育”,荒疏了艺术实践。

1973年恢复话剧团建制,散落在全省边远山村的演职员陆续调回,剧团老领导也恢复原职,怀着对舞台母亲的一往深情,在一片废墟上重建话剧艺术的殿堂。

1976年粉碎“四人帮”以及党的十一届三中全会后,省话剧团也和全国文艺界的一样,获得了新生,进入了第二个繁荣时期。紧跟时代、贴近社会的一系列社会问题剧《于无声处》《救救她》《谁是强者》等相继上演,说出了观众的心里话,引起了强烈的共鸣。复排的《万水千山》《霓虹灯下的哨兵》《雷雨》(第三次复排)、《啼笑姻缘》《革命一家》《年青的一代》等剧,以及新排的《陈毅出山》《不准出生的人》《一双绣花鞋》《深夜静悄悄》《灵与肉》《叛逆者》《月夜硝烟》《哥儿们折腾记》等,还有方言话剧《没法说》《过江龙》等,一台连着一台相继上演。剧场门口又恢复了60年代前后车水马龙的热闹景象。

为了满足观众的需要,一个剧目排出几套人马,《救救她》三个剧组,《于无声处》和《谁是强者》各有两组,同时在福州和全省各地巡回演出。《救救她》累计演出达三百场以上,一个戏演出超百场已是很平常的现象。戏票紧张,连本团演职员买票也严格控制,每人每场限购两张。常年演出不断的演职员们,感到生活很充实,很幸福。

黄金岁月,话剧重振雄风!

省话剧团又进入一个新的发展阶段,恢复了艺委会、编导组,重建了两个演员队(包括一个方言队),一个舞美队,还附设了一个舞台美术工厂。1981年,正式成立了儿童剧团,专门为广大少年儿童演出儿童剧。老同志焕发了青春,艺术上更加成熟。为了让话剧事业后继有人,一方面继续选送业务骨干到中央戏剧学院、上海戏剧学院深造,另一方面通过招生办团带班、从地县剧团抽调人才,从艺术院校选收毕业生等各种途径陆续引进青年演职员,其中还有继承父辈事业的本团子女20多人。喜见新一代接班人在老一辈艺术家的亲切关怀和热情帮带下茁壮成长,如今已成为剧院的艺术骨干和中坚力量。老、中、青三代演职员继续发扬艰苦奋斗和团结协作的老传统,演员和舞美人员一样参加劳动,搬箱子抬布景,爬天桥拉灯具,吃住在剧场,甚至打地铺睡在舞台上,心甘情愿,毫无怨言。善打硬仗,吃苦耐劳,是省话剧团一贯的优良作风。可贵的团队精神把省话剧团凝聚成一个具有艺术创作力和战斗作风的艺术表演团体。

这个时期本团的创作剧目硕果累累。1979年排演了反映中日两国人民深情厚意的创作剧目《泪血樱花》,赴京参加建国三十周年献礼演出,获得佳评,文化部颁发了创作奖和演出奖。舞美设计荣获81年首届舞台美术展览设计一等奖。全国一些话剧团搬演该剧,戏曲剧团也移植上演,产生广泛影响,也是话剧团艺术创作的高峰之一。儿童剧创作也喜获丰收,《麻达与凤凰》与《小花马戏团》(录像参评)参加1983年全国儿童剧会演(南昌片),《麻》剧获“创作奖”和“演出奖”,《小》剧获“演出奖”。

《泪血樱花》

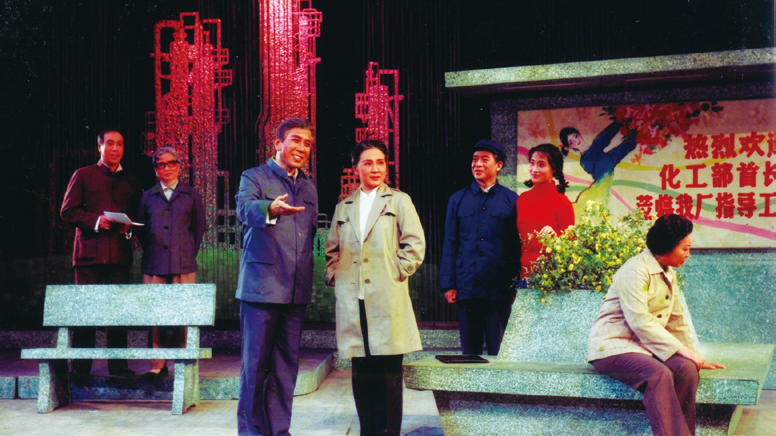

1981年,本团创作排演反映工业战线工程技术人员在改革开放初期心路历程的《初春》,在全省会演中获得多项奖励。该剧调京会演,并入中南海演出,之后又赴上海等地公演,获得广泛佳评。剧中大胆地揭示了人物复杂的内心世界,舞台氛围抒情高雅,得到专家和观众的赞赏,获得文化部1980-1981年优秀剧本奖。《初春》是这个历史时期艺术创作的又一个高峰。

《初春》

1985年,为适应改革开放形势的需要,省话剧团改为省话剧院,下设实验剧团、儿童剧团和舞台美术部,附设演出物资公司和艺术服务公司。

进入八十年代中后期,由于市场经济浪潮冲击和电视节目普及等各种原因,福建的话剧景况和全国话剧界一样,陷入了低谷,观众锐减,演出维艰。面对困境,剧团的演职员们风雨同舟共克时艰,坚守话剧舞台,一如既往地执着追求,进行克难的探索和苦斗。为了找回失落的观众,为了探寻话剧的生存空间,剧院在演出形式、艺术表现手法等各方面进行了有效的实验。应对了这一过程中的整体中国新时期话剧探索创作阶段,在继承过去现实主义为主流的基础上,逐渐走向开放性和多样化。演出风格追求写实与写意的交融,再现和表现的结合,较多地运用无场次结构,时空跳跃,中性布景和服装,歌舞的融入、象征意象等艺术新手段,以适应新时期观众各种审美需求。

实验小剧场,拉近观众心理距离。破除以往长期沿用的第四堵墙和镜框式大舞台,在观众厅里先后演出了小剧场话剧《火神与秋女》《思凡》《困兽》《我的玫瑰在心中》等,演员与观众近在咫尺,反应强烈。

大篷车开进校园,刮起课本剧旋风。1988年,实验剧团在困境中闯出路,将中学和小学语文课本改编成戏剧,送进校园为学生演出,受到广大师生的热情欢迎。中央人民广播电台、《光明日报》《中国教育报》等各大新闻媒体及时报导,全国各地来函来人索取剧本,许多话剧院团纷纷上演课本剧。省话剧院首开了全国专业剧团演出课本剧的先河,在全国产生了积极的影响。1988年至1992年,累计演出课本剧578场,在青少年学生中开辟了一个广阔而持久的演出市场。1989年应文化部邀请赴京汇报演出,获得文化部和中国剧协表彰奖状。

不“小”的小品,从1990年开始,多次排演了小品专场。1992年创作演出的小品《夜路》和《公用电话亭》,被选送参加1992全国戏剧小品比赛,《夜路》获二等奖、《公用电话亭》获三等奖及优秀演员奖、演员奖。

儿童剧长演不衰,在小观众中寻觅到知音。由于成人戏剧的观众市场很难打开,剧院主要依靠儿童剧团完成每年的演出场次任务。他们长年累月辛苦地演出,八十年代先后演出了《好伙伴之歌》《小侦察》《出海的小船》《快乐的汉斯》《少年周恩来》《十支金号》以及大量中小学课本剧等。九十年代以来,演出了《马兰花》《金蝴蝶》《山那边》《认识你真好》等,其中《山那边》已演出538场,不少剧目多次在省会演中获奖。2000年,演出了反映青少年禁毒题材的创作剧目《爱与恨》,收到良好的社会效益,已演出350场,获得文化部等七个部委颁发的第八届全国人口文化奖,赴上海参加儿童剧展演,获最佳剧目奖。二十年来,儿童剧团为全省广大少年儿童演出达三千余场,小观众达百万以上人次。1983年曾荣获“福建省少年儿童工作先进集体”荣誉称号。儿童剧团为剧院的立足生存,作出了不可磨灭的重大贡献。

坚守大剧场,不断出新戏。八十年代至九十年代初,先后上演了外来剧目《断线风筝》《寻找男子汉》《假夫假妻》《和空气爱人做游戏》等。1984年,排演反映特区改革开放题材的创作剧目《靠近香港的地方》,赴广州、深圳等地演出,获得好评。1986年,本团排演关于中国近现代史上著名的宋氏家族传奇,展现宋庆龄、宋美龄、宋霭龄的姊妹情怀、命运抉择、奔走国是、生命里程的《宋氏三姐妹》,晋京演出获习仲勋、李先念、薄一波等党和国家领导人莅临观摩指导与亲切接见交谈,以及首都观众的高度关注与好评。还演出了创作剧目《编外敢死队》《开往海南岛》等,在全省会演中获多个奖项。

《宋氏三姐妹》

1989年,我院聘请中国著名导演王贵来院执导反映海峡两岸骨肉亲情的原创剧目《海峡情祭》,该剧在戏剧观念、艺术手法和戏剧语汇等方面皆有崭新的拓展,极大地开阔了舞台时空的视野,演出震动了剧坛,1989年,赴京演出深受同行和专家赞赏,中国话剧艺术研究会授予该剧优秀演出奖,国家文化部和中国剧协授予表彰奖状。《海峡情祭》是剧院八十年代演剧艺术的一个高峰。该剧使剧院创作列入了中国新时期戏剧的演出史册。

《海峡情祭》

1993年,话剧院更名为福建人民艺术剧院。在市场经济大潮的社会环境中,剧院虽然面临体制、经费等各种困境,但仍然在艰难中正常运作,不断上演新戏。不少演职员继承和发扬老一辈艺术家的敬业精神,为排好一出新戏,推辞掉影视拍摄的机会,以剧院为家,全身心投入,把汗水洒在舞台上。剧院的老艺术家们相继告别舞台,为了解决人才的青黄不接,剧院面向全国招聘了一批来自全国各地的青年演员,委托中戏、上戏培养接班人。

从1993年以来,陆续推出新的演出剧目,每年都完成一定的演出场次任务,其中1995年、1998年、1999年每年都演出二百场以上。近十年来,先后演出了外来剧目《孔繁森》《地质师》等,创作剧目《金蝴蝶》《战地黄花》《当兵的人》等,上演了莎士比亚的名著《一报还一报》,填补了福建省从未完整演出莎剧的空白。用精品儿童剧点亮孩子们成长的心灯,是我院始终秉持让家长和孩子一同走近艺术、享受艺术的原则。2003年,一出针对青少年禁毒教育题材的话剧《爱与恨》,紧紧抓住吸毒低龄化的特质,情节环环相扣,引人入深,儿童情趣浓郁,语言生动,很具生活气息,对加强青少年禁毒宣传教育,使他们树立起坚定的防毒拒毒意识都有着积极的社会作用。该剧曾获国家文化部“第五届优秀儿童剧展演”优秀剧目二等奖;国家计划生育委员会与文化部“第八届全国人口文化奖”。继《爱与恨》站在孩子的视角,坚持以原创和多元化的方式打造精品儿童剧,用戏剧推开美育之窗,促进儿童身心的全面发展。2008年,我院儿童剧团首次将国产动画片《渔童》转化为舞台作品,以音乐剧形式创作改编了一部经典童话《渔童》,悠扬的音乐、绚丽的灯光,精美的服装,宏大的场面使孩子们仿佛置身童话世界中。该剧获得了“第六届全国儿童剧优秀剧目展演”优秀奖,“全国戏剧文化奖话剧金狮奖”优秀儿童剧目奖。

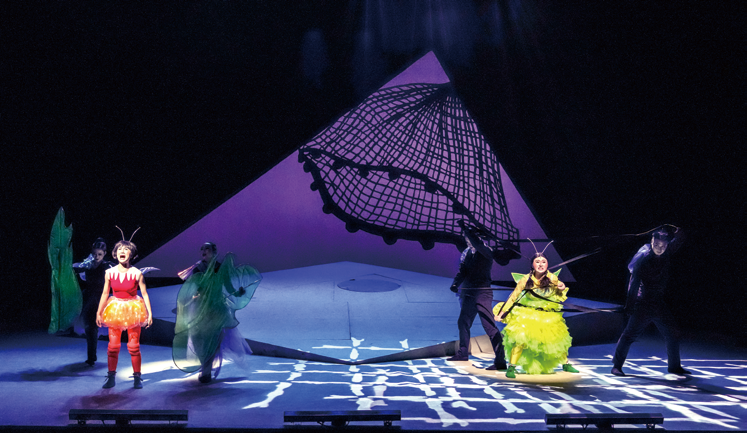

《爱与恨》

《渔童》

1996年,排演了本省著名剧作家周长赋创作的历史话剧《沧海争流》,该剧以恢宏的气势、壮观的场面、交错的时空变化、感人的悲剧气氛揭示了郑成功与施琅之间爱与恨的复杂心理,是年于“第二十届福建省戏剧会演”中囊括了众多优秀奖项。1998年,该剧赴京参加纪念中国话剧90年新剧目展演,荣获优秀编剧、优秀导演、优秀舞美设计和优秀演员奖;同年荣获国家文化部第八届文华新剧目奖暨文华剧作奖、文华导演奖、文华表演奖;2000年,该剧参加在南京举行的第六届中国艺术节,获国家文化部第八届文华大奖暨该届艺术节大奖;另获1999年中宣部第七届“五个一”工程奖、第十一届中国曹禺文学奖剧本奖等多项国家级奖项。总书记习近平同志,于时任福建省省长期间,曾莅临我院观摩《沧》剧后给予剧组宝贵意见并落笔题词“振兴话剧”;之后,国务院前总理朱镕基同志亦抵我院观摩《沧》剧,上级领导的亲切关怀,极大地鼓舞了我院演职员献身话剧事业的热情与意志!《沧海争流》旋风式的成功,为我院争得了空前的荣誉,是福建人艺九十年代艺术创作的又一个新高峰!

《沧海争流》

发 光 东 南

进入二十一世纪第二个十年以来,地处中国东南之滨的福建人民艺术剧院,坚持文艺作品是时代精神写照,不断解放和发展艺术生产力,用奋进新时代的力量将历史照亮现实进行创作。对内,承担辐射全省受众的艺术示范、体现先进思想与价值观导向义务,力求剧场作品达到三性统一,有机统一社会效益和经济效益,以发展促繁荣,薪传话剧艺术生命力,光大剧场艺术感染力。对外,则充分依托我院地处海峡西岸政经区位优势,主动争取和承担海峡两岸戏剧艺术交流的责任,适时打造两岸(闽台)合作戏剧精品。通过剧目创作数量的迅速累积,进阶形塑我院独特演出艺术风格,彰显福建在地历史和人文精神。队伍是基础,人才是关键。自2009、2013年、2017与2019年,经上级主管部门批复,剧院多次在全国各大专院校应届与往届毕业生群体中招聘演员、舞美、营销人才,期间所遴选的人才极大地充实了队伍的梯队建设,并在剧目创排演出过程中,不断发现人才、从而培养人才、进而呵护人才,以全面构筑剧院艺术人才的高地。

2009年,我院组织创排根据我国闽籍著名作家谢冰心及其父母原型素材的大型原创话剧《我的父母之乡》,入选国家文化部艺术司主办的“第六届全国话剧优秀剧目展演”获演出奖,该剧继而于2011年荣获“福建省第六届百花文艺奖”二等奖。

《我的父母之乡》

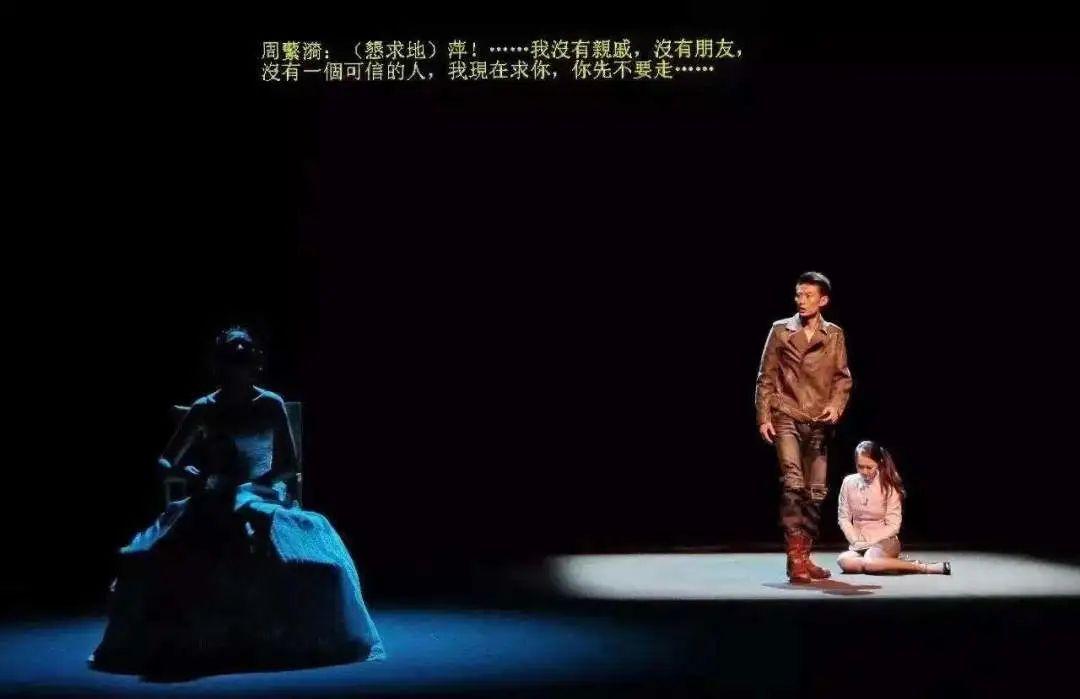

2010年,为纪念中国剧作大师曹禺先生百年诞辰,我院策划以“实验探索、经典新绎”的角度,改编创排实验剧场《雷雨》。2011年9月,该剧入选“第18届BeSeTo(中韩日)戏剧节”演出,获演出纪念奖牌;2011年9月该剧入选联合国教科文组织(UNESCO)下辖国际戏剧协会(ITI)在华召开的“国际戏剧协会第33届世界代表大会”优秀剧目展演,演出受到与会国际戏剧专家与学者的如潮佳评,荣膺国际剧协与中国剧协颁发演出纪念奖牌,为剧院的创作实践初步打开了国际能见度。2011年12月,该剧受邀赴台湾四所重点高校交流巡演,获对岸戏剧专家学者、大学生的热烈回响,为剧院在境外赢得空前声誉。2013年8月,该剧入选由国家文化部艺术司与北京市文化局联合主办的“2013年全国小剧场戏剧优秀剧目展演”,演出受到组委会暨专家学者共同的高度评价:“《雷雨》演出制作精良,是本届展演的一大亮点,是2013年度中国剧坛最值得关注的实验性演出剧目”。《中国戏剧》2013第10期,以专栏/戏剧沙龙—“《雷雨》的精彩重读”,刊登了中国剧协会集徐晓钟、童道明等多位国内重量级戏剧专家为该剧召开学术座谈会的发言内容。2013年10月,经中国剧协郑重推荐,该剧受古巴国家文化部邀请,首次代表中国参加“第15届哈瓦那国际戏剧节”;2016年9月,该剧应埃及国家文化部邀请,参加“第23届开罗国际当代实验戏剧节”,演出均获所在国观众、新闻界与国际同行的高度佳评,为剧院创作实践进阶式地打开了国际能见度。2021年3月27日,实验剧场《雷雨》作为中国两部话剧之一入选中国戏剧家协会庆祝联合国教科文组织(UNESCO)下属国际戏剧协会(ITI)“2021年世界戏剧日全球线上庆典”演出视频。

《雷雨》

2010年,为纪念深圳改革开放三十周年,福建人艺自建成以来第一次尝试由企业策划投资,人艺承制的合作方式,创作演出大型多媒体音乐诗剧《小平您好》。该剧将艺术构思与舞台写实主义完美融合,在近两个小时的时间里,将邓小平同志南巡、特区崛起、特区建设、特区成就等关键时态一一进行艺术诠释。该剧依靠保利院线剧场出色地完成全国巡演,荣获“2012年度全国戏剧文化奖话剧金狮剧目奖”、“全国现代戏展演优秀剧目奖”。

《小平您好》

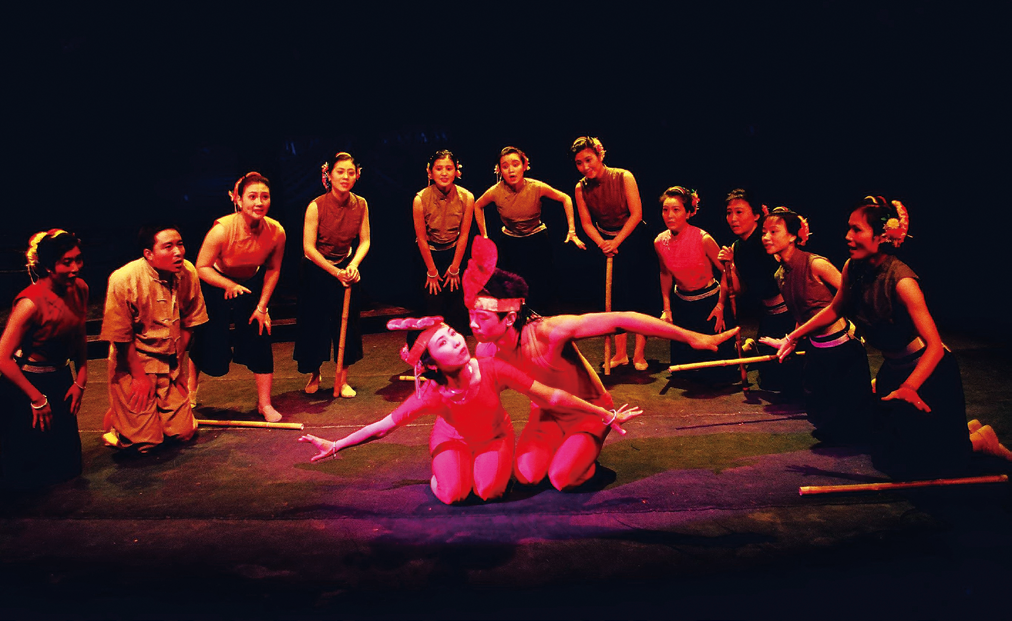

2012年,我院创作演出的大型原创历史剧《要离与庆忌》获“第七届全国话剧优秀剧目展演”演出奖。《要离与庆忌》以高度民族风格化与简约洗练的演出,受到国内戏剧专家和学者的高度佳评以及承办地济南观众的交口称赞。继而该剧于 2014年入选中国艺术研究院与福建省文化厅联合主办的“福建文化宝岛行——福建优秀舞台剧目赴台巡演”之列,在公立成功大学的演出,打开了台湾南部地域的能见度和知名度。

《要离与庆忌》

2013年,913汽车音乐调频台为庆贺该频道九周年台庆,联合我院共同制作出品话剧《梦里芬芳》。该剧叙事长度横跨数十年时间,真实地再现了福州在不同时期的生活面貌,展示了这座城市的岁月变迁。戏中处处都是老福州的地名、风俗、掌故、小食,有着浓浓的福州“虾油味”。作为一部“献给福州城的话剧”,引发了本土观众的强烈共鸣,获得了大家一致的肯定与好评。

《梦里芬芳》

我院曾于2011年下半年开始筹划创排大型原创话剧《古田会议》,继而于2014年进一步打磨加工为主流戏剧精品,作为国家艺术基金2014年度资助项目赴京参加“中国原创话剧邀请展”,演出受到北京戏剧专家与观众的高度评价,前后努力数年,让这部深具革命历史意义的力作在首都舞台得以呈现。该剧荣获了“第九届话剧金狮奖”新剧目奖、“第六届福建艺术节暨第26届戏剧会演”剧目奖一等奖、“福建省第七届百花文艺奖”二等奖。

《古田会议》

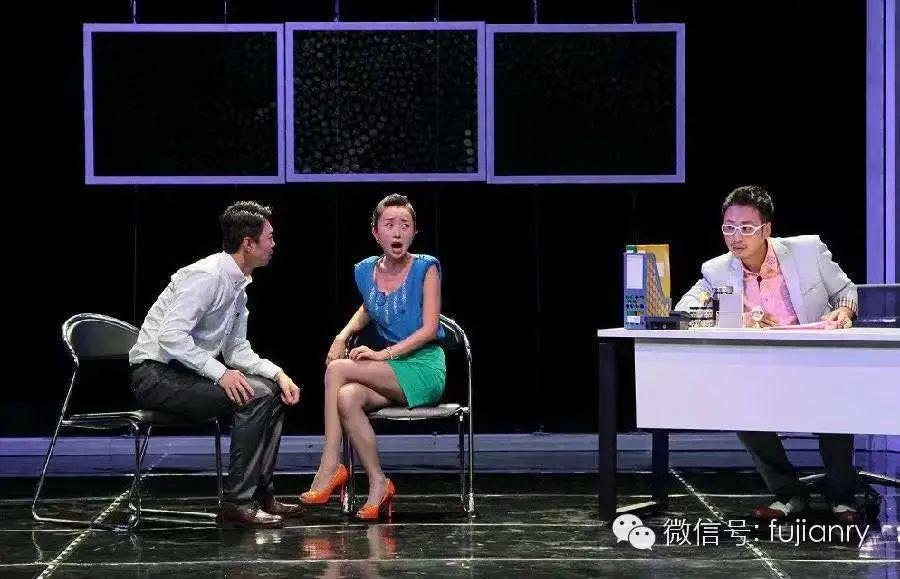

2013年,我院引进中国话剧深具票房号召力的导演李伯男和其票房长年飘红剧目《隐婚男女》。该剧演出每获观众如潮佳评,短期内极大程度地打开和提升了我院在福州观众心目中的知名度。继《隐婚男女》获得观众高度认可之后,剧院设立了“李伯男导演工作室”,与李导建立长期合作关系,继而于2014年2月成功排演《剩女郎》《嫁给经济适用男》,与之前的《隐婚男女》剧构成“爱情三部曲”,以及我院原创都市喜剧《爱非试不可》和《疯狂解压房》频繁在福建各地区进行轮演,均成为我院阶段性长演长红剧目。

《隐婚男女》

2015年创作的原创大型少年励志儿童剧《幼童留洋记》以“中国梦”为创作题材,对外演出观众反响热烈。该剧于2018 创作年度复排,在众多国内备选剧目中脱颖而出,受邀晋京参加“第八届中国儿童戏剧节”,演出于中国儿童艺术剧院剧场,两场演出座无虚席,在京艺术界权威专家学者与少儿观众一同观看了演出,充分肯定该剧的艺术价值和教育意义,认为这部剧是近几年在儿童题材话剧中不可多得的好作品。该剧另赴武汉、济南、昆山等地进行巡演,精彩的演出给当地观众留下深刻印象。曾获第八届“中国儿童戏剧节暨金砖国家青少年儿童戏剧联盟”优秀展演剧目;“第六届福建艺术节暨第二十六届戏剧会演”导演、舞美、表演一等奖、剧目二等奖、“福建省第八届百花文艺奖”三等奖。

《幼童留洋记》

2016年,为纪念“莎士比亚逝世400周年”,经中国剧协郑重推荐,我院特邀美国南卡罗来纳州查尔斯顿学院艺术学院教授夏洛特·M·缇恳来华抵院担任导演,创排莎剧《罗密欧与朱丽叶》。夏洛特女士是福建人艺建院64年来第一位邀请创作的外籍导演。《罗密欧与朱丽叶》是英国伟大作家莎士比亚最为著名的爱情悲剧,诞生数百年来被奉为传世经典,该剧成为纪念莎翁演出季福建人艺的重头戏。

《罗密欧与朱丽叶》

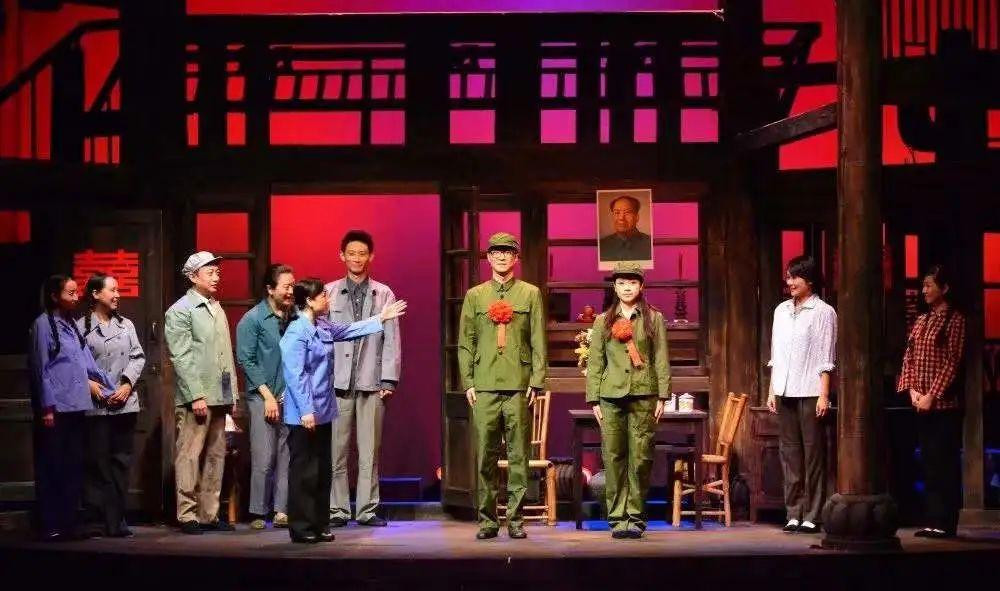

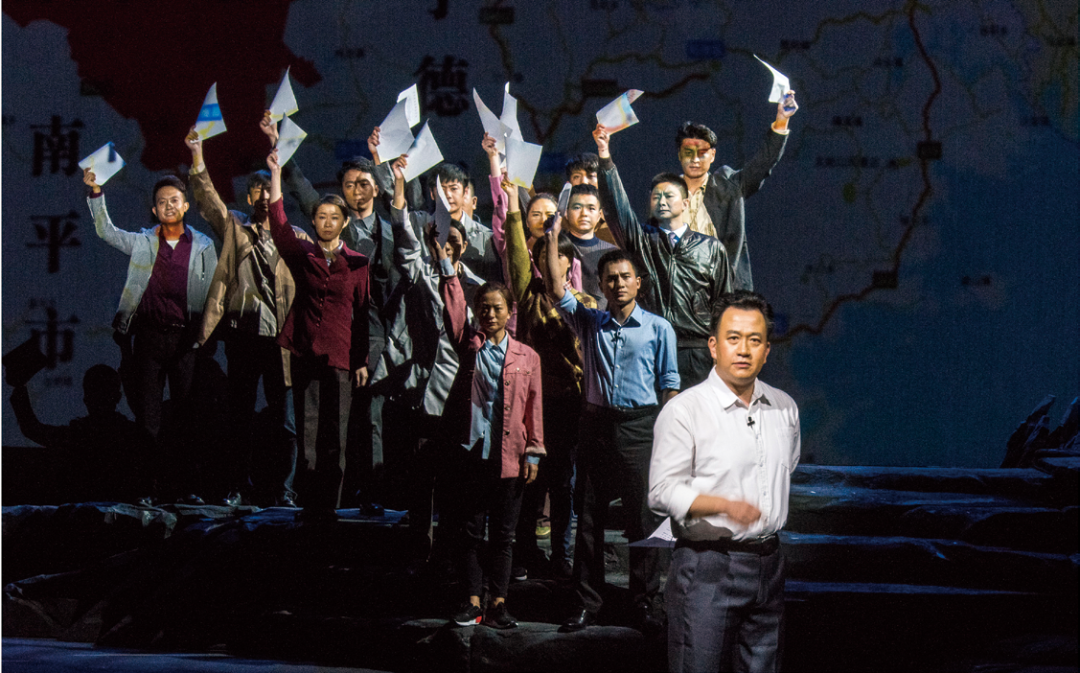

2017年,我院受中共福建省委宣传部委托,密切结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,创排大型现实主义题材话剧《县委书记廖俊波》,该剧生动展现了这位新时期优秀县委书记对党忠诚、心系群众、忘我工作、无私奉献的崇高品质与人物形象。该剧于2018年赴中共中央党校、国家大剧院演出,在京各级机关党员领导干部、在京福建乡亲、文艺界专家学者和北京高校师生,北京文艺院团等首都各界人士观摩了演出,精彩的演出赢得了观众的广泛好评。继而该剧入选国家艺术基金2019年度传播交流推广资助项目并进行全国巡演,入选全国脱贫攻坚题材舞台艺术优秀剧目展演。该剧荣获“第七届福建艺术节·第27届戏剧会演”剧目奖一等奖、“福建省第九届百花文艺奖”三等奖,入选2018年度国家文化和旅游部“全国优秀现实题材舞台艺术作品展演剧目”。剧院始终坚持以人民为中心,加大现实题材文艺作品的创作力度,满足了百姓精神文化的需求。

《县委书记廖俊波》

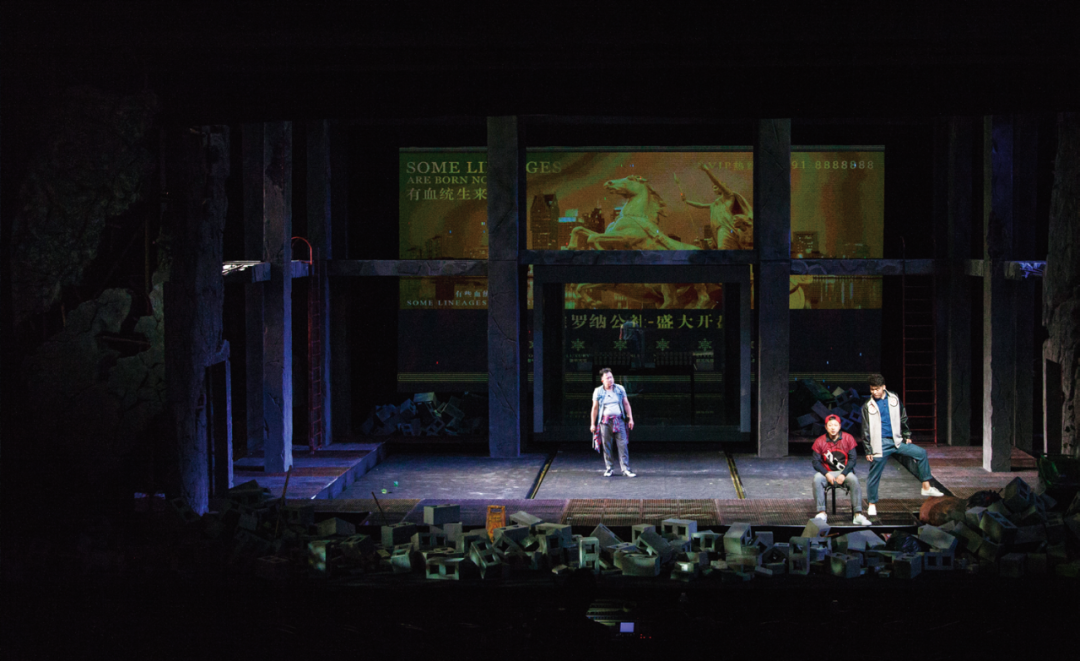

2018年,我院组织创排福建企业家“敢为天下先、爱拼才会赢”的改革故事,将改革开放前福建“松绑放权”事件为主体内容的工业题材话剧《松绑》首次搬上舞台。该剧作为“第七届福建艺术节暨第27届戏剧会演”开幕式演出剧目,荣获该届戏剧会演特别奖,2018年度入选国家文化和旅游部“全国优秀现实题材舞台艺术作品展演剧目”。

《松绑》

2019年创排的原创亲子音乐儿童剧《小萤火虫跟宝宝一样……》作为我院历年夏季儿童剧演出季的开幕大戏,一反传统儿童剧的表演形式,通过人演“物”、“物”演人,表达出动物与人类共同存在的“母子情”。该剧曾获第四届西安国际儿童戏剧展演优秀展演剧目,作为2020国家艺术基金舞台艺术创作资助项目,于2022年7月至嘉兴、常州、胶州、青岛、北京、廊坊等地开展全国巡演活动,并受邀晋京参加了“第十一届中国儿童戏剧节”,获演出奖。

《小萤火虫跟宝宝一样……》

2020年,我院根据闽省天然地理优势、五缘优势及与台胞相似的妈祖信俗等,创排了大型原创话剧《过海》。讲述海峡两岸由隔绝到交往交流、由敌视到和平发展的历史变迁,以小人物在大时代长河中的生活变迁为载体,塑造了两个家庭的生动鲜活人物形象,让观众见证了新中国成立和改革开放等重大历史节点,展现在中国共产党领导下两岸人民“维系血脉、呼唤交流、走向融合”的恳切期盼。该剧入选由中宣部、文旅部、中国文联举办的“庆祝中国共产党成立100周年优秀舞台艺术作品展演”、2022年度国家艺术基金舞台艺术创作资助项目,荣获“第八届福建艺术节·第28届戏剧会演”优秀剧目奖第一名的荣誉。

《过海》

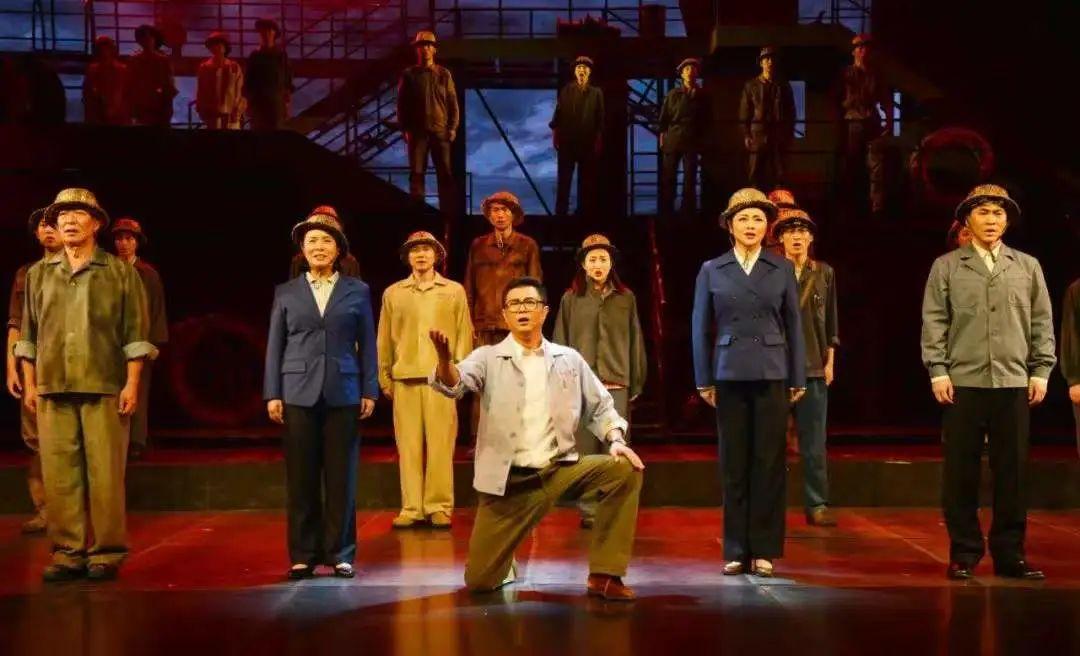

2021年,我院与陕西西咸新区秦汉新城影视发展有限公司联合出品,推出了我国著名剧作家孟冰先生编撰的大型传奇历史话剧《汉武大帝》。该剧汇聚了国内业界顶尖主创班底,历时3年时间的筹备和长达3个月的排演,于2021年4月于上海美琪大戏院首演,甫上演就在国内话剧界引起热烈反响;并于6月受邀晋京,于北京天桥艺术中心剧场连演三场,演出场场爆满,获业界专家和观众如潮佳评。该剧是我院在拓展市场渠道、强化整合营销、发掘新业态等方面作出的具有积极意义的全新探索与成功尝试。

《汉武大帝》

2021年,为形象可感地传承革命精神,继承先辈传统,我院与中共武夷山市委宣传部联合出品红色题材话剧《红军·1343》。该剧深入挖掘“武夷山张山头1343名无名红军墓葬群”感人事迹,用话剧的方式延续工农红军百折不挠、视死如归的精神力量,与观众一同寻根红色记忆,重拾峥嵘岁月,淬炼党员初心,传承红色基因,用好的艺术作品向党和国家献礼。7月在武夷山市音乐厅与建阳区南平大剧院进行了四场演出,受到观众的一致好评。数十位领导、专家到现场观看演出,给予了高度评价。

《红军·1343》

2021年,我院组织创排大型原创话剧《阿美书记》,该剧于2022年入选“喜迎二十大,奋进新征程”福建省优秀舞台艺术作品展演剧目,首次于霞浦县大剧院进行公开展演。该剧还以艺术党课形式在人艺剧场上演,舞台上“风起云涌、电闪雷鸣”,将在场所有观众都带回到那个悲壮的场景,演员们的动情演绎让人潸然泪下,为之哀惋悲叹。孙丽美作为一个基层党员干部,一力担当、一心为民的精神品质,给党员们上了一堂震撼人心的党课。

《阿美书记》

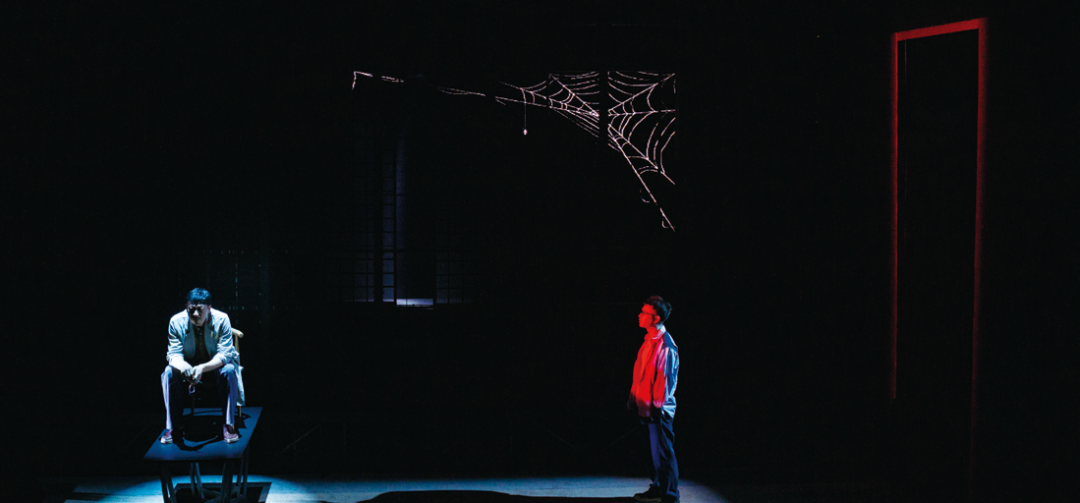

闽台文化一脉相承、同根同源。为促进两岸共同传承中华优秀传统文化,我院充分利用和发挥地处海峡西岸的政经优势,主动开展对台话剧文化交流,积极打造闽台文化交流品牌,推动海峡两岸话剧文化“引进来”与“走出去”。2013年末,我院获得台湾名剧《收信快乐》演出版权,自2014年初首演以来抵2022年,成为我院“黑匣子”剧场9年来最受观众欢迎的票房长红剧目。该剧于2014年入选“第21届BeSeTo(中韩日)戏剧节”“2017年全国小剧场戏剧优秀剧目展演”,该剧以其简约与含蓄的演出风格,获文化部艺术司、中国剧协领导与国际戏剧专家的高度佳评。2014年4月,我院与当代华语剧场资深剧作家、公立台湾大学戏剧系暨研究所纪蔚然教授首度合作其代表作品《夜夜夜麻》。该剧成功的演出,为我院开展对台戏剧产学交流合作,营造了良好的开端。自2014年抵2022年,期间我院与纪蔚然先生陆续合作了六部剧目:《莎士比亚打麻将》《衣帽间》《盛宴》《12.3坪》《敲门叩问》。期间,两岸剧场人共同切磋、相互激发,在互相磨合的里程中,双方一同成长,创下两岸之间独一剧作家与唯一专业话剧表演团体产学合作与成功演出的空前纪录。其中《莎》《衣》《12.3坪》三剧先后入选中国话剧协会于北京与南昌举办的“全国话剧优秀剧目展演季”。《莎》剧于2019年5月31日夜于福州与台北异地同时间上演,福建人艺版与台大戏剧系版,两版演出共襄该剧“双城记”,成就一段闽台戏剧交流合作佳话。《盛宴》以福建人艺版、北艺大版的两版演出方式,于2019年9月共同入选公立台北艺术大学举办的“关渡艺术节”,作为开幕演出剧目获台北戏剧界人士与观众高度瞩目与好评。当年10月又以两岸演员3+3联袂演出阵容,入选“第十六届中国戏剧节”闽台交流合作剧目展演版块,联袂演出获专家与观众的热烈回响。该剧作为两岸(闽台)产学合作的范例作品,已入选2022年11月于北京举办的“海峡两岸暨港澳地区校园戏剧展演”。在与对岸剧作家、戏剧工作者深度合作中,我院充分吸收借鉴对岸艺术家的剧场创作经验,以话剧作为闽台交流的新“舞台”,以推动两岸文化交流、促进两岸人才合作,为剧院今后积极探索海峡两岸融合发展合作新路径,有机打造“海峡两岸话剧创作合作基地”,吸引更多优秀台湾的剧场人才,参与到两岸戏剧文化交流和推动的过程中,为增进台湾同胞对民族、对国家的认知和感情作出更大的贡献。

《收信快乐》

《夜夜夜麻》

《莎士比亚打麻将》

《盛宴》

《衣帽间》

《12.3坪》

《敲门叩问》

为更好促进文旅融合发展,2022年,我院充分发挥自身专业优势,抓住机遇,大胆尝试,在烟台山仓观顶巷8号打造了年轻人聚合的全新文旅演艺项目——烟山旧沉浸式剧场,长期进行浸入式戏剧演出。9月30日,“烟山旧”沉浸式剧场的首部作品——浸入式戏剧《雀起无声》首演取得巨大成功,受到了观众的极大欢迎。国庆期间演出场场火爆,演出门票全部售罄并紧急加推午夜场。让高雅的话剧艺术走进烟台山,融入休闲生活空间,通过沉浸式演艺的方式更加生动地展示烟台山景区特色,提升烟台山景区的品位和吸引力,无论从文旅建设上还是商业上而言,成为了一个新起点与新方向。

福建向金门供水,是习近平总书记在福建工作期间亲自领导、亲自推动的具有重大意义的成功创举,是新时代对台工作“勇于探索海峡两岸融合发展新路”的重大战略成就。作为2022年海峡两岸现实题材重点剧目话剧《共饮一江水》,我院已组织演职员精密筹划用心创作,力将福建、金门两地一家亲的动人事迹充分彰显于舞台之上,继而打磨提升,冲刺艺术高峰,为推动两岸和平交流发展贡献力量。

纵有千古,横有八荒;行远自迩,笃行不怠;不弃微末,久久为功!让我们不停地为剧院加油前行,因为剧院的未来就是我们的未来,剧院的希望就是我们的希望,剧院的成就是我们的成就。舞台,总有一种力量令我们泪流满面,总有一种力量让我们抖擞精神,总有一种力量驱使我们不断拓展它的疆域。我们知道:心有多大,舞台就有多大。为什么我们总是眼含着泪水,因为我们爱得单纯;为什么我们总是精神抖擞,因为我们爱得执着;为什么我们总在不断探索,因为我们爱得沉勇。这种力量既来自于舞台,更来自于我们中间的每一个人,因为有舞台,才有我们,才有你。让我们再次赋予时间以壮丽感,无论省话人、人艺人身在何地居于何处,愿在2022年12月14日,一同相聚共享这份七十年的荣光!

福建人民艺术剧院七十周年院庆文稿编委会

2022/11