71f31863-21f2-41ca-8b7e-910da99d9e56.jpg)

71f31863-21f2-41ca-8b7e-910da99d9e56.jpg)

山居主人>>>

石桥,画家。本名林光耀,号独树老夫、白胡子、德仁居士、闲散人。1954年生于福建长乐,20年前于闽侯南通瓜山村修建画室“石桥精舍”。

1

老江问:“你回瓜山没有?”

我高兴地答:“回了回了,上来喝茶。”

和石桥打电话的“老江”已经六十多岁,他和画家石桥认识已经有四十多年。

彼时盛夏,在石桥的瓜山小屋,满山蝉鸣夹杂着山下几个年轻人的嘈杂声音,我们坐在老竹椅上,同套的桌子咯吱咯吱仿佛随时要倒。阳光太好,紫藤藤蔓密密麻麻将它挡在外头,只在树干下方落下星星点点。

这山间,真是画也画不尽。山间的故事,更是讲也讲不完。

瓜山小屋本是老江家的园子,二十年前石桥受邀开始在这里搭盖木屋。

当时石桥请来两位老哥哥,几个半老爷们儿从山下踩着泥路一点点往上运材料。好在他走的不是寻常路,不折腾土豪房子,搭一座最原始好用的木屋做画室就行。小屋断续建了十来年,那条山间小路从泥路变成鹅卵石,又变成了现在的青石板。

一侧画室搭好了,他就当作是五十岁生日礼物送给自己;等到五十五岁生日,瓜山小屋又扩充了一个二层起居室。

赶巧,瓜山江厝村辈份极高的“老叔公”拿着本子来找老江登记门牌号,石桥一边唠着福州话一边也把瓜山小屋上了户。

四十多年前,二十来岁的石桥下乡分配在这里,四十多年后,六十多岁的石桥正式成为瓜山“村民”。

村民石桥并不是过隐居生活,瓜山小屋虽在山间,却也在乡间。往山下走几分钟,就是老江三兄弟家。那里时常聚集着村里的男女老少。石桥每次回来,都引得几个好友上山喝茶聊天。几个老哥几天不见他动静就得打电话,一打电话就问啥时候回来。

小屋前后都被疯长的植物覆盖,卫星扫过去,小屋和大山完全融为一体。画家石桥也跟他的小屋一样,早已融入到瓜山村中。

和当地村民打成一片

2

他说:我的故事,就是瓜山小屋的故事。

在这里你会发现,

人在大自然中,

是很无奈和渺小的。

石桥一边说一边带我逛他的精舍。山里万物生长,万物消亡,自然更替比城市明显得多。村民石桥在老哥们都下山忙活的时候就化身画家石桥。

“我发呆,”他说,“发呆就是读。”

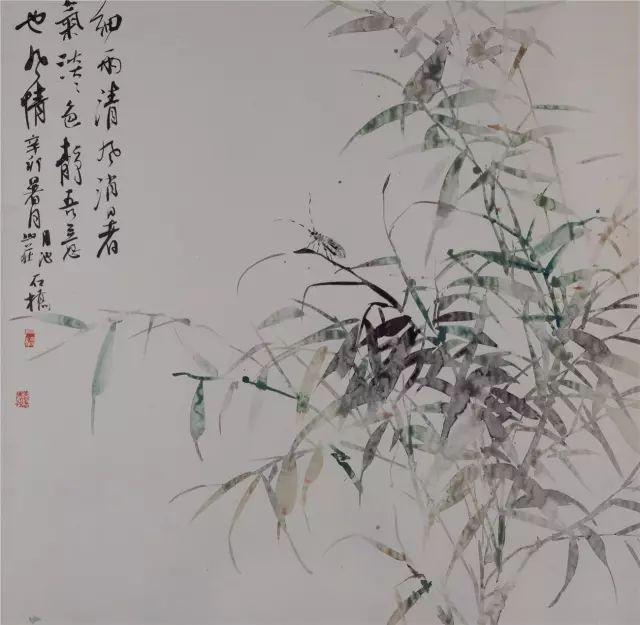

看山间的颜色,看花鸟虫蚁,看远处的福州城。他的作品色彩丰富,有时候晕开犹如彩霞照见山间万物,有时候寂静犹如晨曦鸟鸣山间又不失生动。

山里的颜色成就了他的印象山水,也给了他的花鸟画无尽的素材。树木,每时每刻姿态不同,同一株草,今年的姿态和明年的姿态又是完全不一样。石桥指着青石阶旁一株,这是他每年固定都要画上一画的好友,一边画画一边对话。对话就是画画。

但是这山间,真是画不尽,山间的故事,也是讲不完。

一只断了尾的松鼠年年都来;续了水的两个大水缸成了夜里青蛙的乐园;院子中间一棵百年老松几年前突然没了,他因此有一段时间不肯再来;他给小女儿做了个秋千,老江说这就是他的门,一个符号;山里上了年纪的松树在去年大批死去。

他后来看得很开,万物更替,一些东西死亡,一些东西生长。松树没了,他还有梅花、桂花、茶花、紫藤花。大自然残酷,却也处处是生机。

他把这些感悟放进了作品中。是以,他的画面大部分是阳光,是阅尽千帆之后的包容。

瓜山的光影、瓜山的一草一木、瓜山的人事物——他有一片山,却只有一支笔。

还好他画得勤,也画得快。

瓜山小屋2楼的画室

3

我这么喜欢,

要是不腾点时间画画,

这辈子不是白喜欢了?

当时我们在五凤山的石桥精舍喝茶,地上铺满画,他说想画几张大画在七十岁的画展上“撑场子”,怕老了就画不了大画了。

从十二三岁开始拿笔,到三十岁自费到中国美院进修,再到四十三岁决定做专职画家,冥冥之中自有定数。他时常调侃自己“半路出家”,却也因为知道时间有限而拼命追赶。他把大部分时间用来补基础:篆刻、诗书、收藏……先打好基础再建楼,这件事他干了数十年。

石桥的花鸟画

每天5点起床,临帖写日记,几年的手稿就一万多张,整理成册的日记有他本人高。

他画画写字颇为随性,“下笔不思考,拿起笔就画”,三米乘十米的一张宣纸也是随性而为之,兴之所及,笔下生风,情绪跃然纸上。当然,也会有出错的时候,他把出错说成“互动”,这时候往往会出新。

这些年,随着手稿一张张叠高,他的出错率变得很低。

前两年出的《静心》系列,简洁的几笔,画心中的佛,在短时间内,他把当下的情绪放到最大。从最开始临摹石像上的佛,到画喇嘛,到最后画人,越是简洁的线条越是生动。

他画画“花样”极多,拿普洱茶的包装纸作画,上色时力透纸背,反过来写字做画,弱化了色彩的艳,反而呈现一种“古音”和“禅意”;两种不同纸质的叠加,复又呈现另类的视觉;极容易晕开的熟宣,呈现出山水的烟雾感,角落几笔勾一个渔船,就算局部也十分好看。

那年,发妻急病,月余去世,他一夜白头

看他白胡子白头发,很难想象这是个喜欢“出新”的人。他落笔总是“白胡子石桥”,我问他,怎么叫“白胡子”呢?

那年,发妻急病,月余去世,他想不明白,一夜白头,从此信佛。

“头发白了之后,发现长出了白胡子。”他笑笑,“几个人能长出白胡子?”

于是,就留起了半脸的白胡子,这也成了他的个人标志。

“实力不够,胡子来凑。”他笑着调侃自己,但是又很严肃地声称自己是“殉道者”。殉道,就有执念,有牺牲。石桥明白:画画是上辈子没完成的事,所以,这辈子当成宗教信仰来做。

这件事瓜山村几位要好的老哥都知道,是以他们极为关注石桥。朋友圈两天没消息,他们就要打电话来问:“你在干嘛?你在哪里?”

石桥北京工作室,陈设家具来自女儿女婿创立的品牌“梵几”

4

佛说,自渡渡人,

桥不就是这样?

所以就叫石桥。

“在不在这里吃?不在?那后头笋挖两条?”

石桥不在瓜山,老江就成了管家。这里的一草一木老江都极为熟悉。或多或少因为石桥的关系,老江现在也画画写字,石桥说他画得“很像样”。

他们三个老伙计已经朝“古来稀”走去,但是精神头却比年轻人还好。每天五点起床,干活聊天画画,生活简单充实。他们谈吐不似普通村民,张口就是《富春山居图》。

无论是画家石桥,还是村民石桥,对瓜山村的几个老哥哥而言,说“亦师亦友”四字毫不过分。

引下山泉来洗脸。

做一个殉道者,石桥从来没有后悔过。他的生活简单自由,因为不同的人生经历,他理解很多人,看透很多事。在他看来,他已经“自渡”,他希望一百年后还有人能欣赏他的画,那就真的是“渡人”了。

带着两条鲜笋离开瓜山,一伙在老江家门口唠嗑的村民跟我们挥手告别,有一个年轻人抢着将老家具搬上车,背后有个声音在喊,“石桥,让年青仔搬啦!”

后来老江给我发微信,约我随时去玩。

想起石桥说“擦一擦就能睡”的长廊,想象山中凉风习习,断尾的松鼠猫在树间,几只青蛙在两个水缸间跳跃,一席茶后一掌帐,就着清风夜语入眠,迎着朝霞而起。不觉心向往之。

如果你过了最自由的日子,那你就不能假装不懂自由。