这是一道美食,一种地方风味!

这是一方民俗,一种生活滋味!

这是一缕乡愁,一种文化韵味!

白云山下,穆水溪畔,线面悠长

快过年了

又到了穆阳线面制作最繁忙的时节

穆阳线面出产于穆阳镇苏堤村、穆阳村、桂林村、洋坪村、燕科村、康厝村、半山村、南洋村一带,而最有名的该属苏堤村所产的苏堤线面。

走进福安市穆阳镇苏堤村

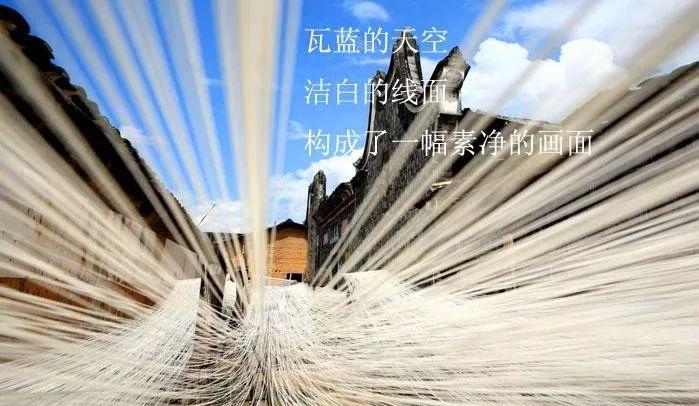

能看到村里的房前屋后、空旷场地上

木质面架一排排摆放着

只要天气晴朗,拉面、晒面的场景到处可见

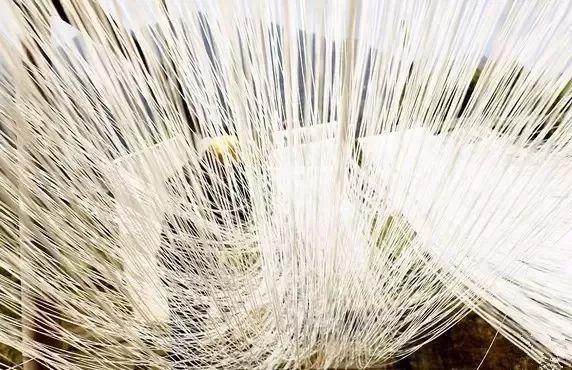

丝丝缕缕的洁白线面

宛若无数的银丝飘荡

装点着穆阳溪畔这个古老的线面专业村

也编织着一代又一代村民的致富梦想

福安穆阳苏堤古村落,如同村名一样秀美。它背靠狮岫山,面临穆阳溪,东接福穆公路,西通省道下浦线,山清水秀,独景含辉。

苏堤的线面以色泽洁白、线条细匀、质地柔润、落汤不糊等优点声名远播。

线面历史源远流长,其制作技艺入选宁德市级非物质文化遗产,至今已走过近700个年头,2011年荣获国家地理标志证明商标。

数百年来,福安穆阳线面作为福安传统工艺“三绝”(线面、光饼、油扇)之一,一直保持着纯手工制作的工艺。

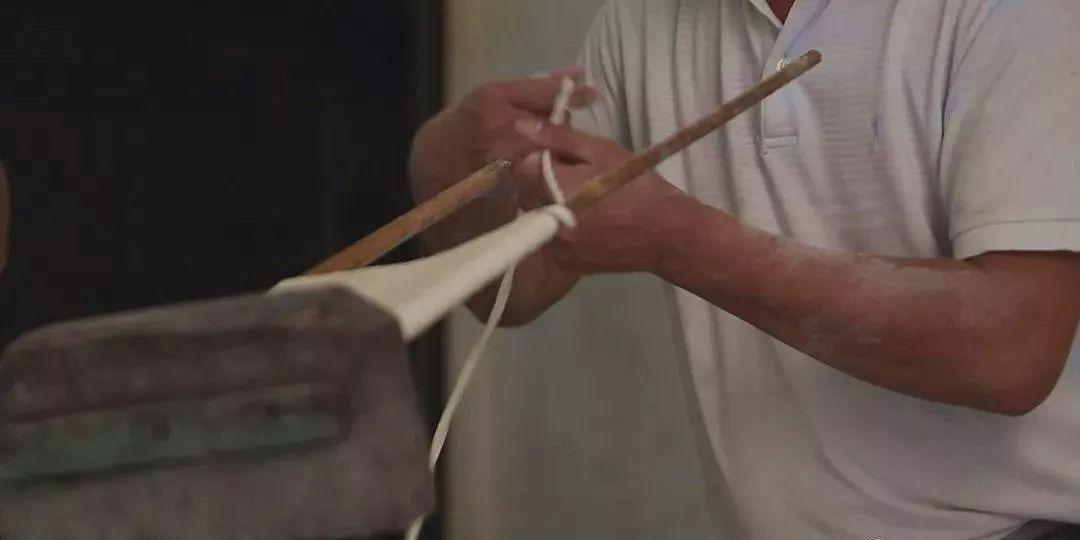

民间艺人精选优质面粉,配以适量的水,加上少量的盐后,经发、捶、挤、搓、拉等九道工序精心制作而成。

整个制作过程全靠师傅言传身教,不同的季节、不同的天气还有着不同的配方。长、细、韧,是福安线面的主要特点。

其长度,一大碗放在桌中,要不是用碗碟接着,一箸子挑起,需要爬到桌子上去才能真正夹起。为此福安人吃“寿面”一定要用这种面,寓意长命百岁。

其细度,和过去缝棉被用的棉纱线差不多,又白又细,细可穿针,因而才有“线面”的美称。

其韧性,制面师傅将一个面粉团拉拽成数米长的“细线”,可见韧性之足。与福州等地的线面相比,福安线面更具色泽洁白、线条细匀、质地柔润、落汤不糊,拉开可长达数米,细如发丝亦柔韧有余的优点。

宋代名诗人黄庭坚《过土山寨诗》中“汤饼一杯银丝乱,牵丝如缕玉簪横”,说的就是这种线面。

穆阳线面的包装还蕴含着当地独特的民俗文化。成品制作出后,分成一绺一绺,不能切断,收成大约0.6米的长度,然后用红丝线扎住“头部”称为“只”,一公斤分为八“只”,这就是传统的“红头线面”。

福安当地百姓不仅过生日,逢年过节、红白喜事(尤其寿诞)时,福安穆阳线面都是不可或缺的“彩头”食品。因此在福安,线面亦有“寿面”之称。

在福安一年至少得吃上一次穆阳线面,生日自是不必说,寿星一筷子长寿面是不能断的。而在大年初一,福安人都要精心制作一大碗色、香、味俱全的线面,新年第一口便是这份断不了的穆阳线面,寓意年年长寿,期待一年的平安绵长、好运不断。

烹饪方式

福安穆阳线面的烹饪方式简单,就算平时不擅长烹饪也可简单上手。

快速做法

锅内开水沸,下面煮2-3分钟即捞起,加几滴油,再沸时撒些葱花或放点紫菜,捞起即食。

豪华版做法

线面一般水开后煮2-3分钟即捞起,放入高汤里,随个人喜好加肉,猪肝等配菜,而牡蛎则是福安当地的最佳选择。

切记无需加盐,因线面在和面时已经加入盐。最好吃多少捞多少,因为线面容易吸汤,或是汤多面少的方法也可以,否则时间久了,汤就没了。

穆阳线面不仅味美柔韧,口感独特,保存也容易,哪怕开封了吃不完,有阳光时晒晒又能放上一个月。

阳光一缕缕洒在线面上,银光闪动,就像跳动的“五线谱”,更像村民用勤劳和智慧谱写的美妙乐章。若说武汉的热干面是火热,山西的刀削面是技艺,那穆阳线面对于福安人而言绝对是一碗牵挂。

一碗面一份情,或许你还不懂乡愁的感觉,但在穆阳线面覆雪如丝的拉扯中,或许可以明白牵挂的滋味。

时节轮替,线面好比福安穆阳溪边桃花

花开花落之间让古老的村落

生生不息,延绵不绝

而苏堤村里的老师傅们

已然可以坐在古屋前回忆曾经的

面中岁月,柔软时光