你知道吗?在古代福建有这样一座桥,它堪称是古代“基建狂魔”的炫技之作。

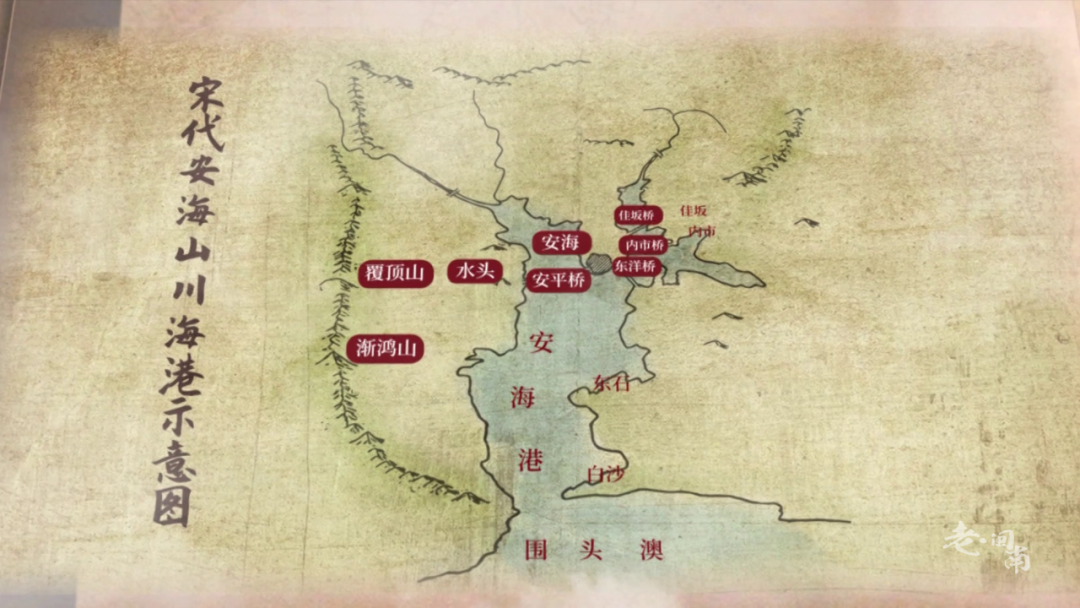

这就是位于晋江市安海镇西畔的安平桥,是横跨安海港通往南安水头镇的一座梁式石桥。

三个世界第一

始建于南宋绍兴八年(1138年),为古代世界上最长的石桥,也是中国现存古代最长的桥。

安平桥究竟有何魅力?能在众多古迹中脱颖而出?

据介绍世界名桥的相关资料显示,安平桥有三个世界第一。安平桥:世界最长的石桥;世界用石料量最大的石桥;世界上唯一的在一条长桥上因水势不同而采用三种不同桥墩的古桥。

宋时,由于泉州海交贸易发展的需要大量建筑桥梁。跨海大桥的建造,不仅需要财力物力,还得有建桥技术为支撑。安平桥的桥体横跨东西走向,是花岗岩石料构筑的梁式石桥,全长2255米,约5华里,因此俗称五里桥。安平桥有疏水道362孔,桥墩361座,桥板2308条,整个工程包括桥栏、桥台及附属建筑等需石材45000立方米。

“睡木沉基”的方法

安平桥的建造吸取了洛阳桥的建桥方法,又有所创。运用“睡木沉基”的方法,在涨潮时用船运载石板,浮架于桥墩之上,待潮汐慢慢下退,大块石桥板再横放在桥墩的上面。

桥造完工后,利用桥墩养殖牡蛎,待牡蛎长成后其外壳嵌包着桥墩,这样可减少海浪的冲刷和外表风化。

由于港道有深有浅,水流有缓有急,设计者因地制宜,根据海潮洪水的流速和流向的不同,设置桥墩的位置和形状,在水流缓慢的浅水域里筑长方形墩,在水流湍急的水域里筑双头尖的船形。可见,智慧的闽南人在当时就能巧妙运用潮汐涨落规律,区别不同部位,采取形态各异的桥墩结构,以缓和水流冲击。这样高超的造桥技术,使得著名桥梁专家茅以升在《安平桥》文中也赞叹:“这在世界古桥中,恐怕是唯一的。”

安平桥的世代接力

安海,是古代泉州海外交通的重要港口商贸重镇。当时,安海港海交贸易非常繁荣。

然而,当时晋江安海和南安水头两岸的海浪水急,汹涌澎湃。船渡的艰难,严重影响港区货物的吞吐,制约了当地交通、经济的进一步发展。

于是,当地民众都有一个心愿:修建一座横海桥梁。可要在万顷波涛上架设这么长的海桥,在当时无疑是一件天大的难事。据明《八闽通志·卷十八》载:“安平桥在石井镇(今安海),宋绍兴八年,僧祖派始议为石桥,镇人黄护及僧智渊各施万缗为之倡。”牵头人、捐资倡导者都有了,在这样的情形下,安海的殷实商人也群起应之,纷纷捐款用于造桥。

难得的是,往来于安平商圈的外地商人也积极捐款。安平桥从创建至今,无不体现出了安海人的合力、慈善和大爱。

据《安海志》载,造桥工程完成过半,主持人和募捐人先后离世,工程被迫中断。宋绍兴二十一年,权泉州军赵令衿因士民之请,再集资成之。通过多人多年与社会广大人民群众合力修建,安平桥终于在绍兴二十二年(1152年)十一月告竣。通桥之后,险恶的海湾渡口变成坦途,与泉州内陆腹地紧密相连,可谓四通八达。

8百多年来,在山洪、潮水、台风、地震等自然力的侵袭及人为的破坏下,安平桥能够确保畅通并一直保存至今,经常性的修缮是必不可少的。据载,从明永乐二年(1404年)到清光绪十二年(1886年)共482年间,共有十七次重修。

名人与桥

安平桥是古代桥梁建筑的杰作,1961年成为国家第一批公布的全国重点文物保护单位之一。古往今来,众多名人大家也被安平桥的伟大所吸引。

儒学大师朱熹曾途经安海,游览过安平桥的两岸绝佳风光。安平桥还与民族英雄郑成功之父郑芝龙颇有渊源。

明末,海商郑芝龙以台湾和安平港为据点,建立强大的海上武装,着力发展海上贸易。崇祯十年(公元1636年),郑芝龙出资主持倡修了安平桥,并着重修复了桥中心残破不堪的水心亭,还亲撰《重修水心亭记》。

1938年农历九月二十,弘一法师应安海水心亭丰德法师之请,从漳州经同安梵天寺来到安海,住安平桥头的水心亭,居住在这斗室中,并提笔命斗室名为“澄渟院”,意为“心清净如水”。

现在,澄渟院门前的对联“如来境界无有边际,普贤身相犹如虚空”,就出自弘一法师之手。