福州,一座交织在水系中的千年古城,河汊和溪流纵横交错。据记载,清朝以前,福州古桥不仅数量众多,而且造型多样,五彩纷呈,除了常见的浮桥、矴步桥、石梁桥、木梁桥、石拱桥、木拱桥,还有廊屋桥,以及较为少见的拱梁结合桥。

于是就有了明代王世懋在《闽部疏》感叹“闽中桥梁甲天下”。

经过岁月的沉淀,福州古桥的内蕴在不断丰富,桥本身的内涵也在不断延伸,仪态万千的古桥,记录下福州城市的变迁及一段段历史,使之具备了既有外在的形式美,又有着内在的厚重文化。

今天,就让我们走近福州的古桥,倾听与它们有关的故事。

三通桥

位于上下杭街区的三通桥始于清代嘉庆年间,至今已有百余年历史。三通桥桥长36.7米、宽3.1米、高6.37米,是一座敞肩式二墩三孔花岗石拱桥,造型古朴大气,桥栏石板上仍留有“嘉庆丙寅年仲秋吉旦造”题刻。

三通桥东通小桥(达道河),西通三保(三捷河),南通新桥仔(新桥仔河),连接苍霞洲,故名“三通”。

古时的三通桥,桥下三河流相汇,水道通畅,桥下百舸争流,桥上行人来往络绎不绝,无数货物经此流通,是上下杭商贸繁荣的见证。

星安桥

“一桥飞架,两铺相通”。星安桥位于上下杭星河巷三捷河上,连接旧时双杭的“福星铺”和苍霞洲的“安乐铺”,桥名各取一字而来。

星安桥为花岗石两墩三孔拱桥。桥墩为船形,南北走向,桥两向铺设有石台阶。桥长18.3米,宽2.1米。

星安桥建于清乾隆五十一年(1786年),经嘉庆十年(1805年)、光绪十六年(1890年)、宣统二年(1910年)、民国十四年(1925年)等多次重修,两侧石栏板有“乾隆丙午年新建”“嘉庆乙丑年重修”“垂裕堂张重修”“憔善社监督”等题刻。

古时,从仓前山龙潭角搭渡,横过闽江,在苍霞洲道头上岸,星安桥是入城通往陆路的唯一通道。那时,桥下的三捷河(星安河)上桅杆如林,船舶如蚁,可谓“临衢车不绝,夹道阁相连”。

万寿桥

在台江,除了前身为万寿桥的解放大桥外,还有一处桥梁,也以“万寿”命名,它就是位于南公河口街区的河口万寿桥。

明清时,琉球的进贡船均在此停泊、上岸和装卸货物。当时,河口渡很狭窄,因船小、客多,经常会发生翻船事件。清康熙七年(1668年),鼓山僧人成源决定在渡口处建造石桥,历时一年多,修建了此桥。

万寿桥建于清康熙年间,长76.6米,宽2.6米余,以松石为基,建4墩,分水3道,墩高7.3米,是福州较为著名的弓形平梁桥。

路通桥

在南公园历史文化街区南段新港街道路通河上,横卧着一座构造独特的古石桥——路通桥。明王应山《闽都记》载:“路通桥在河口尾,宋建。”桥边所立建桥石碑也载:“建于唐贞观年间,重建于宋”。

路通桥全长30.7米,两侧桥头宽约7米,呈喇叭状向中间收缩,到桥顶仅3.6米,桥拱中间大,两边小,桥墩底部设分水尖,分水三道。

广河桥

位于朱紫坊街区的广河桥是一座单孔石拱桥,初建于清乾隆十一年(公元1746年),1978年、1986年两次重修,现还能在桥的一侧看见原桥上镌刻桥名的石块。

春有百花,秋有月,夏有凉风,冬有雪,人间四季时时美。朱紫坊街区亦是如此,光影之下,四时皆动人。

陆庄桥

陆庄桥位于鼓楼区鼓西街道陆庄巷北口,横跨陆庄河,南北走向,为石构平梁桥。

桥始建于北宗嘉祐四年(1059年),时邑人陆宣父子一门三进士,在此建陆家庄园,此桥乃庄园北越陆庄河通往外界的通道。

1788年重修,1986年再修,至今保存完好。

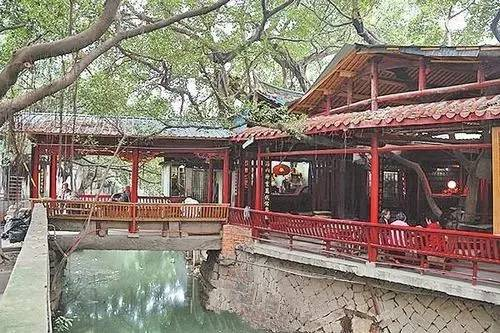

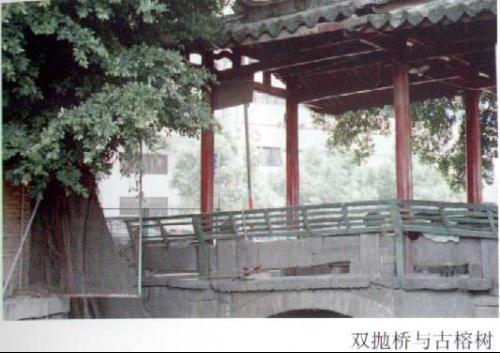

陆庄桥上的凉亭,是城区少有的风雨廊桥。桥边的古榕冠盖两岸,历经百载仍枝繁叶茂。

白马古桥

白马古桥位于台江区义洲街道,横跨白马河,东西走向。

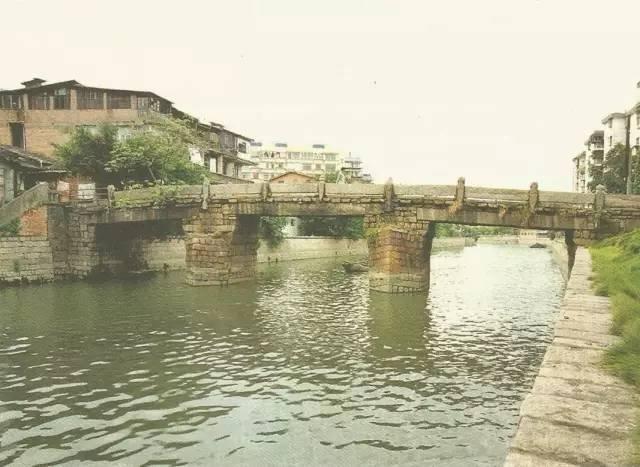

该桥清末由木材帮商会集资兴建。原桥三墩四孔,现因填河造屋,仅存二墩三孔。

石构平梁,墩呈船形。

在古时是榕城商贸聚集地,运输木材的船只往来其间,商业繁华。

现在依然发挥着交通要道功能,为白马河两岸居民提供服务。

彬德桥

彬德桥位于台江区帮洲街道,横跨白马河,被称为白马河上“第一桥”。

东西走向,东接三保街,西接帮洲街。

该桥为石构二墩三孔、平梁与拱形结合的石构桥,始建于明代,清末由木材商帮彬社重建。

高升桥

高升桥又名刘公桥,位于鼓楼区水部高桥巷东端,横跨琼东河,东西走向。

相传该桥是清代康熙年间由里人刘凤卿所建。

高升桥是鼓楼区现存最大型的古石桥,已被列为市级文物保护单位。

双抛桥

双抛桥是如今最为人熟知的一座古桥,原名合潮桥,始建于唐天宝十二年(753年),历经数度修建,现存的五道石栏和桥亭是清光绪三十二年(1906年)重建的。

双抛桥的得名有两种说法,清《闽杂记》中记述“相传昔有王氏子与陶氏女相好,父母夺其志,月夜同投此桥,故名。”

福建人民出版社出版的《乌塔与白塔》民间故事集则说:“陈林两家男女相爱,被刘家恶少迫害,双双被抛到桥下,化作两株连理枝。”

桥为我们保留下了历史的痕迹,每一座桥都演绎着不同的精彩。漫步古桥上,在桥影碧波中,感受岁月的变迁。

寻个时间,一起去桥上走走吧!