福建日报·新福建客户端9月13日讯(记者 戴敏)白露过后,闽粤交界处的龙岩市永定区城郊镇桃坑村伯公凹自然村,天气微凉,林深苔滑。

阳光下,伯公凹交通小站邹氏祖宅仍屹立在深山密林当中,这座两层土木结构的房子外墙上,烟熏火烧痕迹依然清晰,记录着当年那段革命峥嵘岁月。

“为了守护中央红色交通线,当年,伯公凹的群众几乎家族式地参加了交通站的工作,不足30人的村庄有10多人为革命献出宝贵的生命,涌现了“伯公凹七英烈”红色交通员英雄群体。”诉说着那段血与火的历史,伯公凹交通小站讲解员邹广敦仍难掩激动。

90多年前,中央红色交通线就是从这里,自粤入闽由白区进入中央苏区。

中央红色交通线纪念馆

三千公里绝密交通线

走进龙岩市永定区中央红色交通线纪念馆,迎面可见一幅“中央红色交通线示意图”。曲折绵延的交通线,仿佛血管般在闽粤赣大地延伸开来。

土地革命时期,随着全国苏维埃区域的建立和扩大以及国际共产主义运动的发展,党中央与各苏区的联络沟通和领导指导工作任务越来越艰巨繁重,同时为了打破敌人的反革命围剿和严密的经济封锁,中央决定成立中共中央交通局专门机构,负责统一领导全国秘密交通线工作。

1930年,毛泽东派人专程前往上海,向中共中央政治局常委兼中央军委书记周恩来汇报急需建立由上海通往闽西、赣南苏区交通线的意见与设想,得到周恩来充分肯定和大力支持。同年,周恩来领导成立中央交通局,开辟了由上海党中央通往全国各革命根据地的长江、北方、南方三条秘密交通线。

这其中,长江线、北方线和一些交通副线由于敌人破坏很快就停止使用了,只有南方线——从上海出发,经香港、汕头、大埔进入闽西永定、上杭、长汀,最后到达“红色首都”江西瑞金的秘密交通线持续畅通,长达5年之久,被史学界称为中央红色交通线。

中央红色交通线闽西交通大站——金砂镇上金村永昌楼

据史料记载,1930年6月,受红四军前委书记毛泽东和福建省委的委派,中共闽西特委委员、军委书记卢肇西抵达上海,同时广东省委的重要交通员李沛群也到达上海,与党中央交通部门商定分别在香港、闽西建立交通大站问题。在上海党中央机关,周恩来亲自接见卢肇西,指示其制定建立“工农通讯社”作为武装交通机构开辟秘密红色交通线的具体方案。

1930年12月,卢肇西从上海回来,传达了周恩来的指示,在永定虎岗晏田祠正式成立“闽西工农通讯社”,并在各县设立分支机构。闽西交通大站是与香港交通大站并列为中央红色交通线上设立的两个大站之一,管辖着周边沿线众多的中站、小站,站址先后设在今永定区虎岗镇虎西村晏田祠、上杭县溪口镇大洋坝和永定区金砂镇上金村永昌楼。

从1930年至1934年,这条生生不息的“苏维埃血脉”未曾中断过,护送了周恩来、刘少奇、董必武、张闻天、聂荣臻、叶剑英、邓小平等200多位领导干部安全进入中央苏区,此外还运送了6000多担军火、药品等紧缺物资以及重要文件、信件和情报资料。毛泽东赞誉道:“红色交通线就像我们身上的血脉。”

不屈的“一门七英烈”

周恩来对红色交通线工作十分重视,要求“宁可放弃苏区一个县,也要办好交通线”。为了保障这条秘密交通线的安全,对于交通员的选拔和工作纪律都煞费苦心。

为了保障安全,交通线实行了一整套秘密工作方法。例如,各线、站只同所在地党委书记一人联系,不准和别的负责人发生关系。交通员只有单线联系,不发生任何横的关系,一般互不认识,也不了解全线。

对于交通员的选拔则要求颇高。“由于要穿越赤白交界地区的层层封锁,闯过军警的盘查和暗探的追踪,需要能文能武、智勇双全。” 永定区委党史和地方志研究室征研股股长林添茂说,要成为一名交通员,除需要较长的党龄、政治上坚定可靠、有丰富的对敌斗争经验、机智灵活、有一定文化、能快速辨别陌生人、记忆力强外,还要“不能说梦话”。

这条绵延3000多公里的交通线上,创造了从未有护送的干部被俘或牺牲的奇迹,这一切离不开交通线上众多可歌可泣的英雄人物。位于伯公凹的邹氏祖宅就见证了“一门七英烈”的悲壮故事。

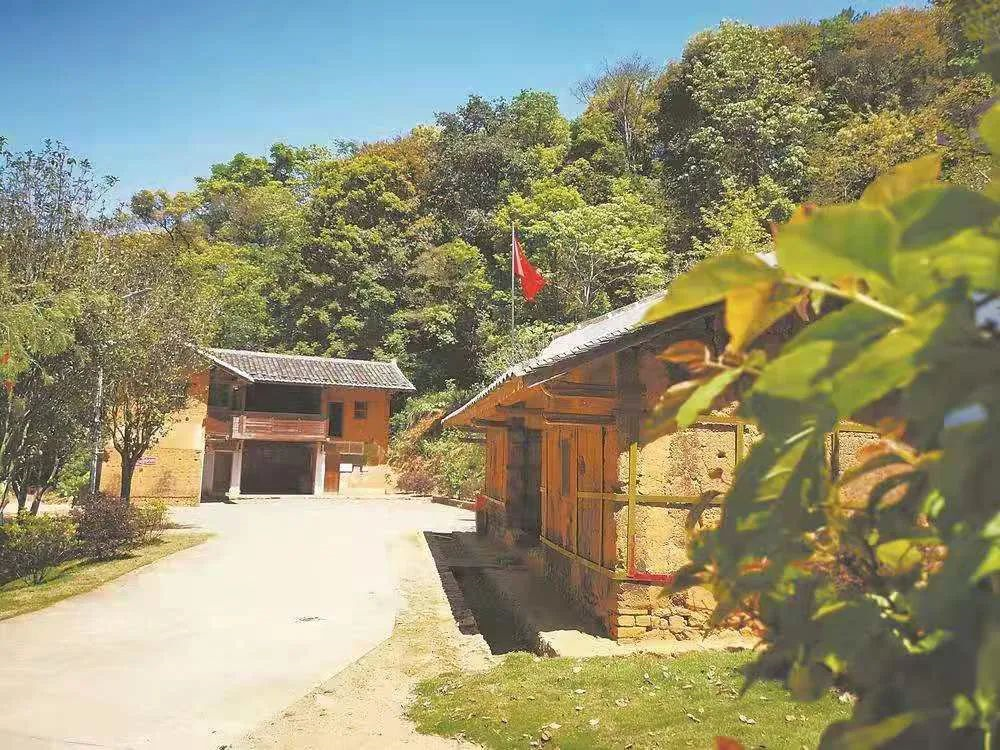

伯公凹小站

伯公凹小站地理位置特殊,不仅是由粤入闽第一站,也是白区进入苏区的第一站,更是三千公里红色交通线水路进入陆路的第一站,成为能否平安进入中央苏区的关键站点。

中央红色交通线建立之初,伯公凹隶属于广东大埔的埔五区。为配合接应大埔青溪交通站的工作,原大埔地下党委负责人之一、组织参与埔北暴动的伯公凹人邹作仁,配合大埔站站长卢伟良回到伯公凹,组建家庭式交通小站,以接应青溪交通站的工作。

“我的曾祖父邹端仁是邹作仁的亲哥哥,当时是赤卫队的班长。为了组建这个家庭式交通站,邹作仁申请将我曾祖父调了过来,负责小站的日常工作,是小站的主要负责人之一。”邹广敦说。

1934年7月的一天,邹端仁带着两名交通员从青溪挑着食盐回伯公凹,不幸在党坪被捕。被捕后,邹端仁宁死不交代盐的秘密。恼羞成怒的敌人将他吊在大树上,严刑拷打后射杀,并在他的尸体上淋煤油点火焚烧。邹端仁大女儿邹桂英回忆说,她去收尸时,父亲已被烧成咸鱼干一样,自己此生便再未吃过咸鱼干。

那一年,邹桂英17岁,邹春英只有13岁。父亲牺牲的惨烈场景,给两人留下了永远的心理创伤。作为邹家第四代,虽然已讲述了许多次,但每每说起这段历史,邹广敦也忍不住哽咽。

中央红色交通线纪念馆讲解员介绍中央红色交通线历史

伯公凹的历史,是邹氏一族用鲜血和生命,前仆后继守护中央红色交通线的历史:邹振发,1931年4月被敌人杀害;邹春仁,1932年冬为掩护陷入敌人包围圈的其他同志及由其护送的电台配件转移,将敌人引开后战死;邹作仁,1933年护送擦枪油时在大埔三河坝被捕,后遭敌人秘密枪决;邹昌仁、邹佛仁因叛徒出卖,同时被捕,受尽折磨后,邹昌仁被挖心,邹佛仁被砍头;邹启龙,在参加交通线的守护后,于1949年3月牺牲于永定县溪南战斗……

像邹氏一门一样,更多的交通员,由于保密要求,至死也未被他人甚至家人知晓他们的工作,成了无名英雄。