df54488f-29ae-44b9-9124-920b911b024d.jpg)

df54488f-29ae-44b9-9124-920b911b024d.jpg)

9月1日开学日,我们就来说说福建人的学霸养成故事。

古有谚语:龙门一半在闽川。就是用来形容福建学霸之多的。

毫不夸张地说,福建茶叶在全国多有名,古代福建学霸的名号就有多响亮。

唐神龙二年(706年),宁德福安人薛令之文破八闽之荒,成为“开闽第一进士”。

薛令之像 图源:福建财政

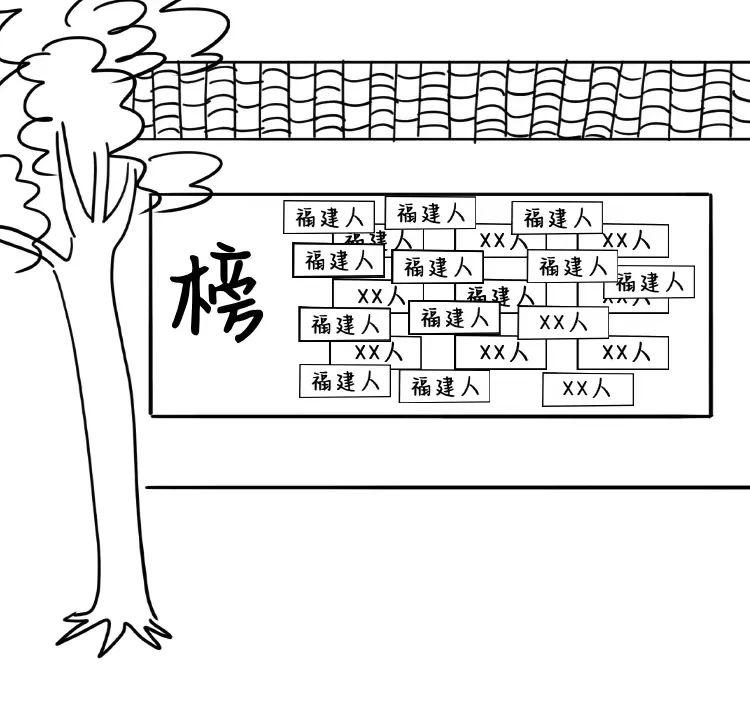

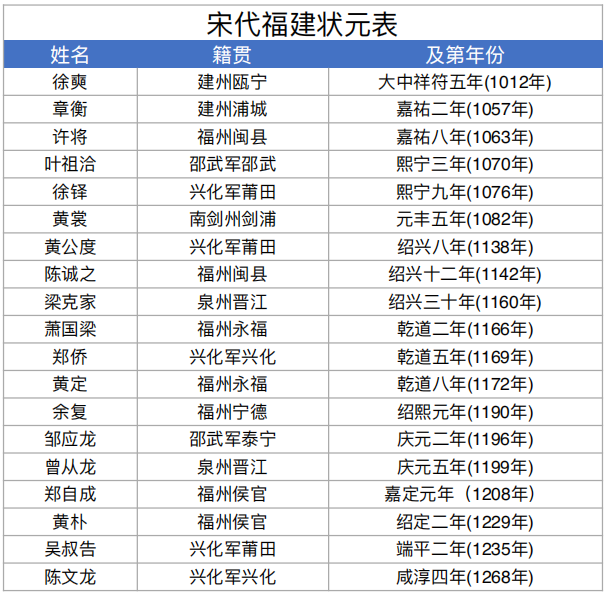

宋代时,福建省进士6713名,位居全国第一。

明代时,福建省进士2116名,每百万人口的平均进士数位列全国第一。

清代时,福建省进士1399名,每百万人口的平均进士数列全国第一。

![]()

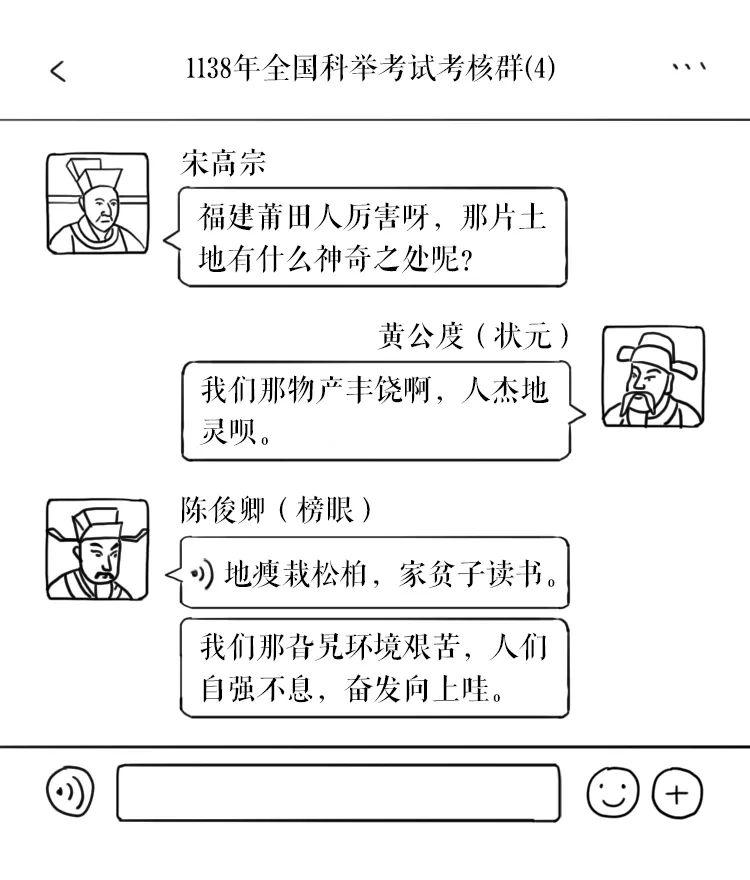

绍兴八年,状元、榜眼、探花都是福建人,屠榜实证!

学霸们的科考佳话,也一直流传至今,被人们深深铭记。

乾道二年至八年(1166-1172),当时的福州府永福(今永泰)县作为一个偏远小镇,短短七年内出了三个状元——萧国梁、郑侨、黄定。

永福乾隆年间创办的景行书院,门口立着的“三状元坊”,正是为了纪念百里七年三状元的佳话。图源:大美永泰

福州府闽县开化里林浦乡,明永乐十九年(1421年)到嘉靖四十一年(1562年),自林元美始,林氏家人屡登科甲,出现七科八人中进士的科举盛事。

在林浦村头,有一座皇帝赐建,至今显赫依旧的“尚书里”石牌坊,上面记载了明朝林元美及其子孙“三代五尚书”“七科八进士”的荣耀。

福州城内三坊七巷文儒坊的陈氏家族六子科甲,成为清代福建科考史上的一个奇迹。

长子陈宝琛为同治七年进士

次子陈宝缙、陈宝璐皆为光绪十六年进士

四子陈宝琦光绪元年举人

六子陈宝瑄光绪十九年举人

七子陈宝璜光绪二十年举人

长子陈宝琛更作为末代帝师为世人熟知。

陈宝琛故居外门 图源:遇见福州

好一个“地瘦栽松柏,家贫子读书”。

这句经典之答彰显闽人智慧,响彻朝廷,遍传天下。

福建地貌八山一水一分田。

为了求生存求发展,千百年来,山海之间,人们形成了乐观进取、积极向上的特性。

图源:新华社

在“万般皆下品,唯有读书高”的年代,福建人自然在学业上力求精进,尊师重教、虔诚向学。

早在1000多年前,福建人就整起了义务教育。

位于福州市鼓楼区庆城路的闽王祠

唐末,全国经济中心南移。五代两宋,福建成为经济中心地带,促成了福建文化的繁荣,教育获得较好的发展条件和空间。

宋崇宁年间的三次兴学运动之后,福建所有府、州、军、县百分之百都设立了学校,这在全国都是极为罕见的普及程度。

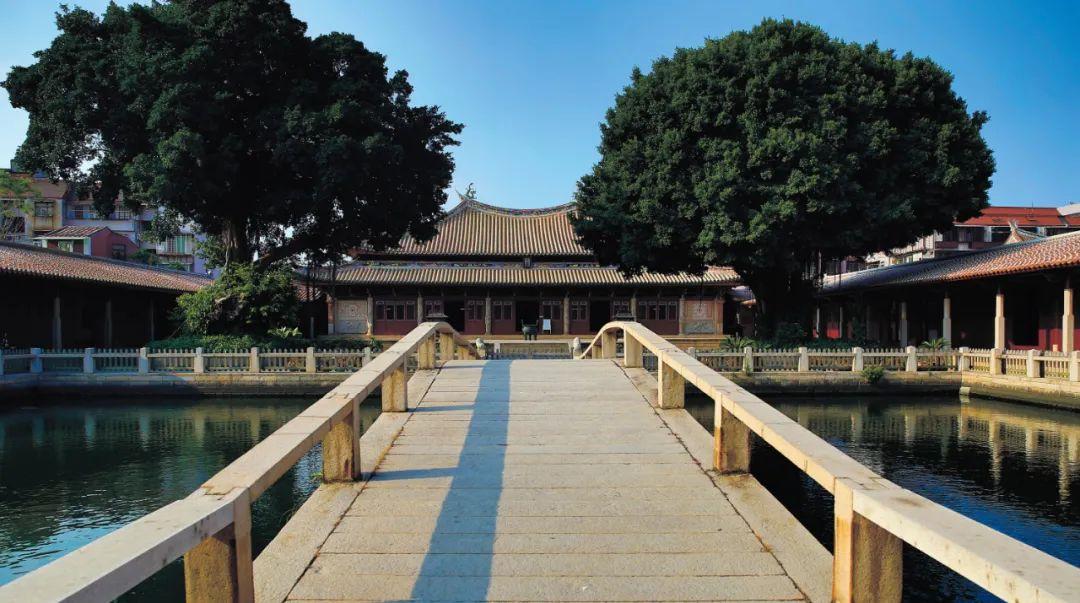

“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”代表性古迹遗址之一泉州府文庙,是中国东南现存规模最大文庙建筑。陈晓东/摄

“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”代表性古迹遗址之一泉州府文庙,是中国东南现存规模最大文庙建筑。陈晓东/摄

不仅官学普及,福建人还特喜欢办书院,在其中传道、受业、解惑,培养了大批的优秀学子。

宋代时,福建书院就达到66所,明代福建建立书院170所以上,清代福建的书院有470多所。

朱熹于1183年创建武夷精舍,在此讲学8年,修订完成并付诸刊刻《四书章句集注》,标志着朱子文化集大成的理学体系的成熟。林熙/摄

教育基础设施的完备,一代代文人志士的倾心投入,推动着福建教育事业的蓬勃发展,也让民间的重学向学好学风气十分浓郁。

![]()

宋熙宁三年(1070年)考中状元的福建人叶祖洽也记载:“有不谈诗书者,舆台笑之。”意思就是,要是不爱读书学习,连地位低下的人都会耻笑你的!

别骂了别骂了,我这就去学习。

文教兴盛,向学之风浓郁,福建人就差把尊师重教刻在脑门上。所以开学时,那叫一个仪式感满满。

以私塾为例,开学第一天,塾师会率领学童向先师行礼,然后按年龄大小依次向塾师行礼,拜见师母,随后同学们之间要互相作揖。

家长们还会为学童们准备——

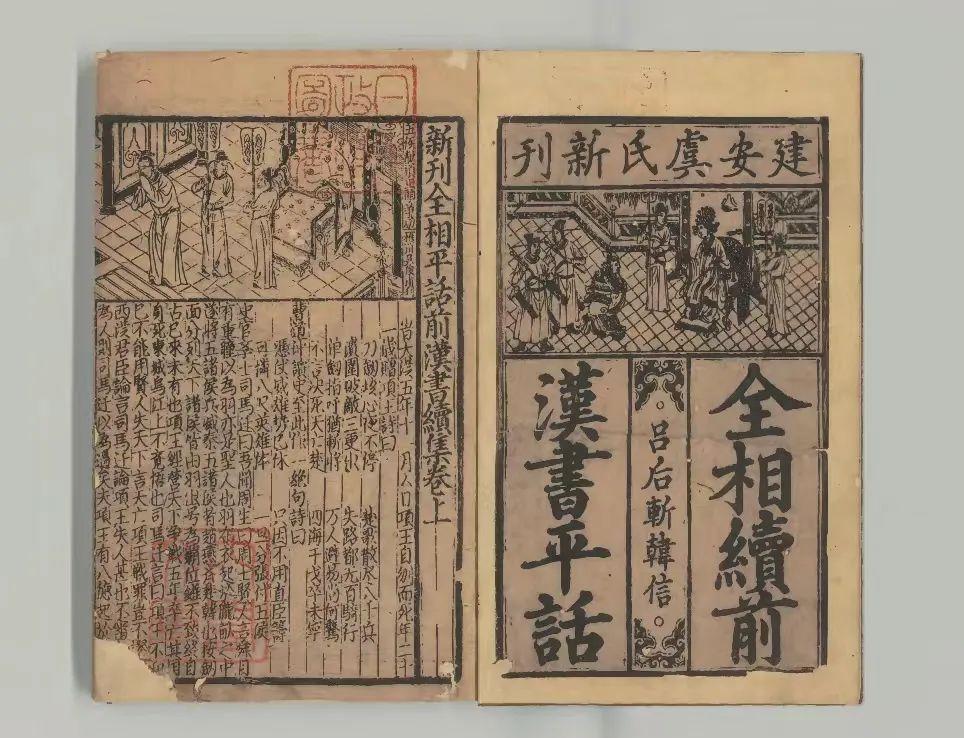

元代建安虞氏刊刻的《全相武王伐纣》 图源:中国纪检监察报

图源:文旅龙岩

——见过价值连城的毛笔吗?

福建安溪就有。自明朝嘉靖年间始,安溪蓝田就是有名的“毛笔之乡”。

白色的优质山羊毛,最是柔软匀称、锋颖细长,呈现出透明的玉白色,而毛之上品要数黄鼠狼尾尖上的毛,独特的柔韧与弹性在书画方面表现出了极其优异的行云流水,使得单用这种毛料做出的“狼毫”价值连城。

图源:尤溪县广播电视台

龙池砚 图源:聚焦三明

漳州八宝印泥 图源:闽声传媒

文教兴盛,学霸辈出,福建也因此涌现了大量的杰出人物,他们在文学、历史、科学、艺术、书法等领域做出重要贡献。

(左右滑动查看更多)

开学日,先辈们向学好学、积极进取的精神,也督促和鼓励着我们,一定要将学习作为成长进步的阶梯,实践作为提高本领的途径,“坚持学习、学习、再学习”。

祝广大学子们学业有成,学习快乐!

参考材料:

《福建教育史》 刘海峰 庄明水 福建教育出版社

《闽都教育史》 薛菁 翁伟志 北京大学出版社

《明代福建府、州、县学研究》 许莹莹

《福建古代书院藏书研究》 陈明利

《宋代福建人才地理分布》 刘锡涛