编者按

今天,2022年福建省中考落幕,各科试卷和答案发布。中考担负着教学评价和教学导向的双重作用。今年的作文题目,怎样写才能得高分?初一、初二的学生可以从中学到什么?对于教师而言,又有什么样的教学思考和启发?我们特别邀请福州屏东中学黄熹老师、泉州五中林清海老师就此进行点评。

01、观察体悟,关注热点

点评老师:福州屏东中学 黄熹

2022年福建中考作文以漫画与文字材料相结合进行考查,不同于近年来纯语言文字的作文命题,图文结合的设计丰富了材料形式,打破了思维定势,这意味着考生应当“积极观察,感知生活”“关注社会热点”,以真情实感写出自己的联想与感悟。

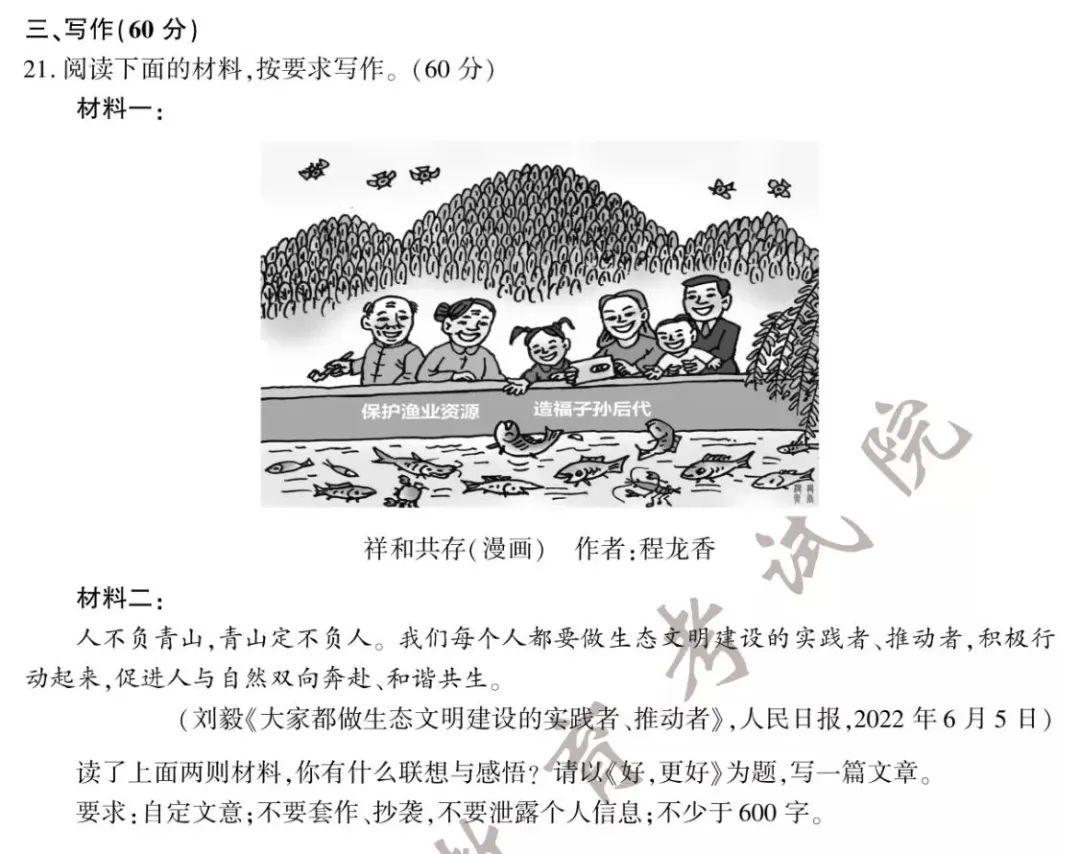

材料一的漫画展现的是老中少三代人欣赏美景的陶然状态。三辈人能够在池塘边喜悦观鱼,不仅是落实环境保护的结果,也是绿色协调发展措施有力实施的成果。“保护渔业资源,造福子孙后代”的条幅暗示政策指引,在前辈人的努力下,池塘中才有欢腾的鱼儿,青山之上才能有飞翔的鸟儿,才能有现在老少同乐的美好生活,才可能惠及下一代的福祉民生。由此漫画,可以读出“环境保护”“生态文明”“绿色发展”等主题,通过一代代人的持续努力,人与自然和谐共生。

材料二的文字体现的是“生态文明建设”中人与自然的正向互动关系。“双向奔赴”需要人先行动起来,发挥主观能动性,积极实践,正面推动,以不负青山之行,坚持绿色发展,则定能换来青山的丰厚回馈,实现人与自然的和谐共存。“每个人”都应该行动起来,不停留在空洞的口号上,从小事做起,从身边的事做起,聚少成多,汇小流成江海,切实为生态文明建设做出自己的努力。

标题中“好”出现了两回,这两个“好”如何定义,又如何表现出来?是美丽景色,是丰富资源,抑或传承可持续?其次,抓住“更”字呈现的递进关系,已然“好”了,如何才是“更好”?这背后暗含的追问应有解答:做了什么所以现在“好”,还要怎么做才能继续“好”。

考生如果选择写记叙文,关键是把一件事写明白,抓住关键情节,起承转合;描写细腻,展现所见所感;把握细腻情感,以情动人;感悟道理哲思,收获人生成长。考生可以从亲身体验入手,可以写志愿者环保活动,乡村老家的焕然一新,故地重游的审美感受等。如果选择写议论文,要点是体现对人与自然的思考,阐明“好”之意,辨明关系,条理清晰,联系古今中外事例,关联自身现实生活,展现思维的质量与高度。

考生可联系表现人与自然的优秀文学作品,如《桃花源记》中“黄发垂髫,并怡然自乐”的和乐图景,《小石潭记》中“佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐”的和谐美景,《一滴水经过丽江》的“一滴水”的独特观察角度,孟子笔下的“数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也”的王道仁政等,将已有知识融通自己的生活观察与体验,灵活运用于作文;也可联系社会热点,如福州“垂柳人家夹岸幽”的水城美景重现,厦门筼筜湖蝶变为“城市绿肺”,莆田木兰溪流域治理卓有成效,长汀水土流失攻克难关实现历史性转变等,展现人们在生态文明建设中统筹保护和发展,实现最普惠的民生福祉。

02、作文,思想的表达

点评老师:泉州五中 林清海

针对教师而言

我们知道,中考作文题肩负教学评价和教学导向的双重重任。对于教学评价来说,考完就结束了;对于教学导向而言,考完才刚开始。

那么,今年这道作文题,可以给教师带来哪些思考呢?

首先是教学导向的问题。作为教师,今后怎么教?作为学生,今后怎么学?

看到这道题,我的第一联想是,新的课程标准和语文教材大单元设计,二者都有一个一个的学习任务群贯穿其中。在新课标发展型学习任务群底下有一个类目“文学阅读与创意表达”,七到九年级学段要求,阅读表现人与自然的优秀文学作品,体会作者通过语言和形象构建的艺术世界,借鉴其中的写作手法,表达自己对自然的观察和思考,抒发自己的情感。教师可以围绕多样的学习主题创设阅读情境,比如“人与自然和谐共生”。显而易见,今年作文题,指向的就是这个学习主题。

要写好这道题,我们平时就要根据新课标要求,有意识地阅读表现人与自然的作品,对自然做观察和思考。

针对学生而言

接下来,我将从两个方面谈谈写作的前提,审题立意。

★图文结合,透过现象看本质。

本道题是常见的“材料+题目”型。和过去几年相比,今年材料部分用了两则不同呈现方式的文本。

材料一是一幅漫画。漫画的人物事件和背景都很清晰,还配了提示性的文字信息,在字面画面理解上应该不会有障碍。但是,要小心的是,你别因为画面内容是观赏鲤鱼,就以为出题老师要你写观赏鲤鱼,要你写保护渔业资源。这只是表面现象,我们要透过表面现象看到问题的本质。联系材料二,这段文字明确指向“人与自然和谐共存”。

通过图文结合,两则材料关联起来可见,材料一的漫画,是“人与自然和谐共存”的形象化表达,是举例,是点;材料二的文字,是“人与自然和谐共存”的抽象化阐述,是道理,是面。最终指向的是材料二。

★文题关联,发现矛盾求统一。

前面说到本道题的题型是“材料+题目”,思考材料和题目之间有什么样的关联就尤为重要。

我们发现,材料指向“人与自然和谐共存”,和题目《好,更好!》,二者之间似乎统一不起来。它们存在一定的矛盾,不一致。我们发现这个矛盾之后,得深入思考,为什么会这样?是不是我们漏掉了什么有意义的信息?

回到两则材料。果然,材料一有一个重要的信息,就是老中少三代人,分别对应了过去、现在和未来。材料二,指向了行动,当然这隐含了一个前提(思想),我们知道思想到行动,是我们做事的逻辑。

现在再把这些信息和作文题目《好,更好!》关联起来,就可以这样理解:

在人与自然和谐共存这个问题上,“好”,是现状,这是过去创造的结果;“更好”,是指向未来的愿景,是人们的期盼,要实现未来更好,靠的是什么呢,显然是现在的努力。怎么努力?思想上重视,行动上付出呀。

这样,我们就可以把两则材料和题目关联起来;与此同时,审题立意也顺利完成了。