800c60f7-429f-4779-a35c-32a899190405.jpg)

800c60f7-429f-4779-a35c-32a899190405.jpg)

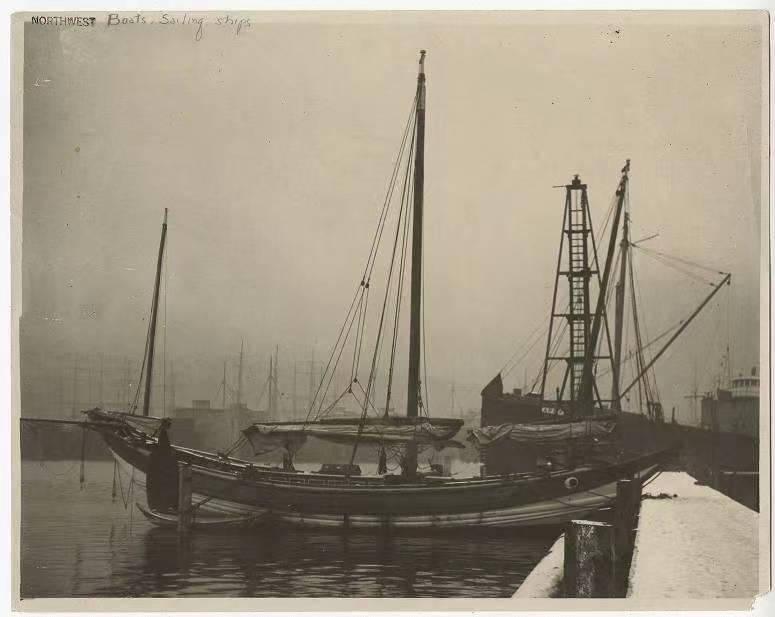

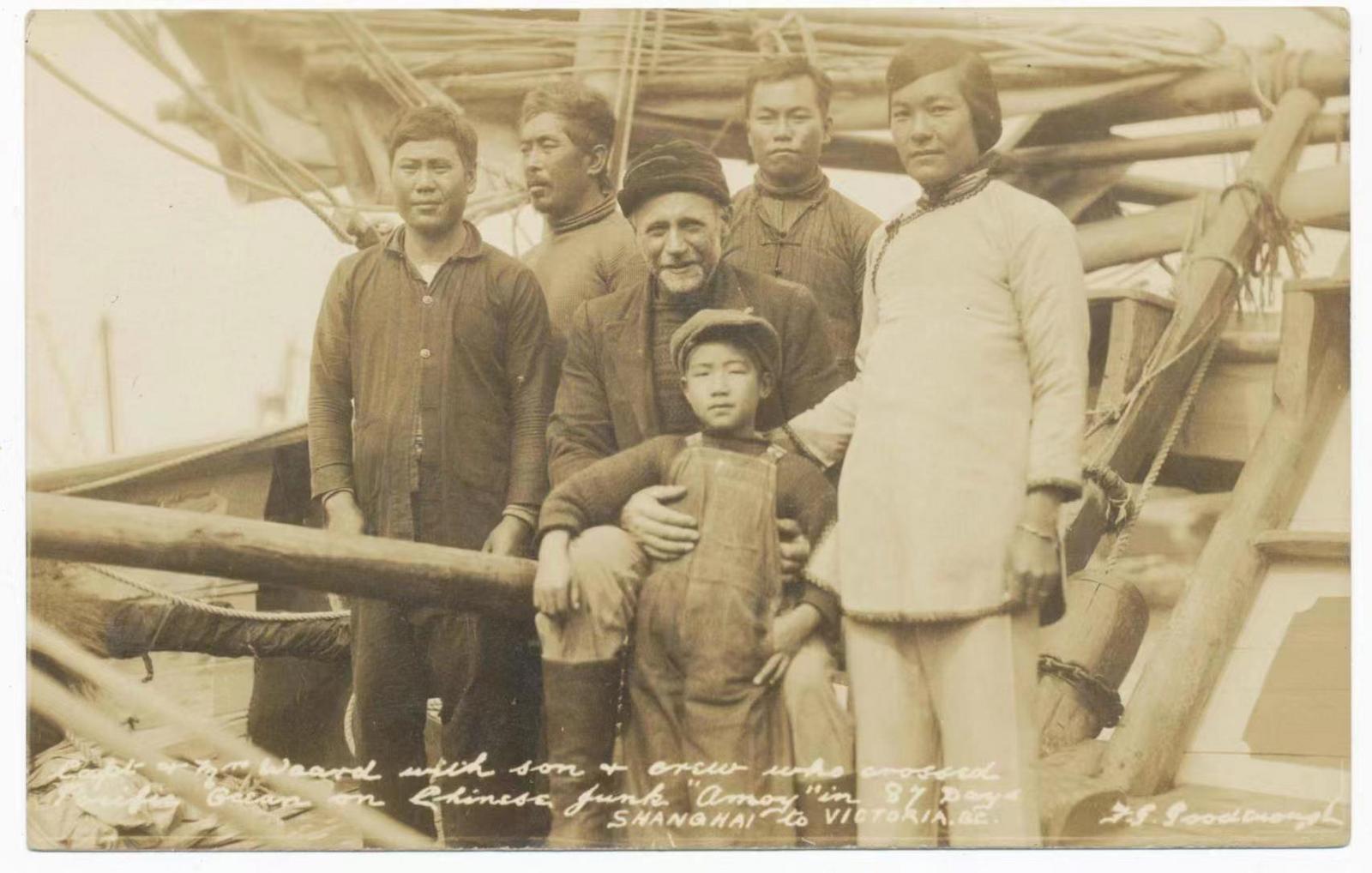

厦门作为中国近现代之重要港口城市,具有深厚丰富的海洋文化沉淀和生动有力的海洋人文故事。其中“厦门号”的故事(The Story of The Amoy)其故事本身及其文本再发现过程,从国家(文化交流、文明互签)、城市(开放包容、扬帆远航)、个人(爱与勇气、诗和远方)多维度多层面,以其真实与传奇,历史与现实,成为厦门海洋文化精神及厦门城市精神的天然象征和标志。1922年5月17日,一艘以Amoy(“厦门号”)命名的帆船,由一位出生于荷兰的丹麦船长乔治·沃德和惠安工匠共同在厦门港打造完成,并由沃德船长和他的中国太太阿玉及9岁的儿子鲍勃举家驾驶,由厦门港出发,历时两年(1922年5月17日至1924年6月3日)横跨太平洋和大西洋,航行1万8千英里,先后于9月19日到达加拿大维多利亚港,于1924年6月3日到达美国纽约。

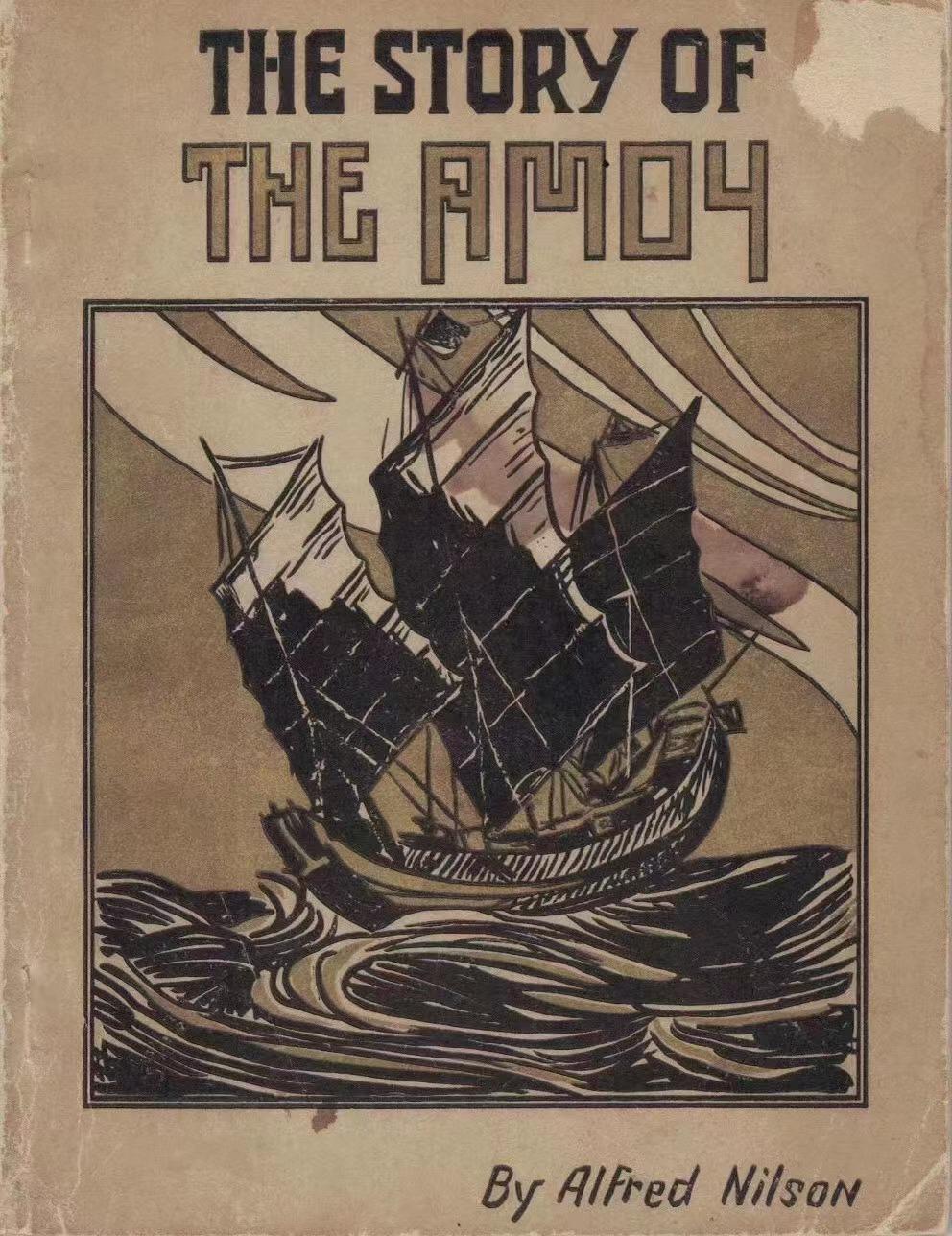

“厦门号”所经之处无不引起轰动。美国《纽约时报》、英国《THE WIDE WORLD MAGAZINE》 等报纸、杂志进行了大幅报道。“厦门号”被誉为“大西洋第一中式帆船”。第二任船长尼尔森专门撰写了《THE STORY OF THE AMOY》一书。西方媒体对“厦门号”关注和报道热持续了四十多年,发行出版了大量明信片和纪念品。至今在Google上搜索“1922 Amoy”,有高达11万条搜索结果。“厦门号”是典型的福船制造,采用被列入2010年“急需保护的非物质文化遗产名录”的“水密隔舱福船制造技艺”。“厦门号”浓郁的福船色彩,船头的两只大眼睛,色彩绚丽的船身,船舱内典型疍民的装饰风格,采用秘制桐油灰甲板勾缝,1万8千英里的航行后一滴水也渗透不了;如浸透牛血般强防腐蚀的风帆,被尼尔森船长认为即使三四百年都不会损坏,精良的造船工艺引起了西方的强烈好奇和关注。成为西方人眼中的“浮动的东方博物馆”。近百年后的21世纪初,在厦门收藏家们持续十五、六年的共同努力下,“厦门号”的文献资料和明信片不断被发现。2020年4月,《1922 “厦门号”的故事》出版,即引起强烈社会关注和反响。“学习强国”、搜狐网、中国青年网、“福建省纪委监查网”、“厦门日报网”、“厦门社科网”、“厦门党史方志”等新媒体网站, 《福建日报》、 《厦门宣传》、 《厦门日报》、 《厦门晚报》、 《厦门海洋》 等纸媒,厦门卫视《玲听两岸》、《两岸秘密档案》,厦广音乐台《蔷薇之旅》等多种媒体,予以多频次大面积报道。“厦门号”的发现之旅本身就是改革开放扬帆远航新时代精神的体现。

九十年后,2011年至2012年,魏军船长驾驶新“厦门号”,航行2万3千海里,环绕地球一周,创造了中国帆船航海历史的新篇章。2012年8月22日,新“厦门号”在南海曾母暗沙抛下一个锚,锚上写着“大国雄风,永镇海疆”。“中国海监去接我们,当时我们感动得每个人都说不出话来,我们的理想实现了,同时我们也为中国人争了光,让我们中国人的航迹划遍了全世界。”多年后,魏军船长讲起这一激动人心的时刻,这位被狂风巨浪与烈日骄阳所锤炼的钢铁汉子依然激动不已。不畏风浪、扬帆远航的海洋精神澎湃在魏军船长的血液中,激荡出波澜壮阔的中国故事。发现与传承“厦门号”所蕴含的历史价值与现实意义,所折射的文化意象与城市精神,是讲好中国故事,树立可信、可爱、可敬的中国形象的神来之笔,是厦门城市文化精神可遇不可求的天然Logo。

一百年后二十一世纪的今天,这个曾叫Amoy的厦门,已成为高颜值高素质现代化国际化的“海上花园城市”。而这艘以Amoy命名的帆船,也并未淹没于时间深处。时值今年“厦门号”扬帆美洲一百周年之际,为了纪念这一伟大的壮举,厦门市海洋发展局、福建省闽南文化研究会、厦门大学海洋与地球学院、厦门海洋职业技术学院等相关单位联合举办“百年再启航 扬帆新时代——“厦门号”扬帆美洲一百周年学术交流座谈会,是对“厦门号”所高扬的不畏风浪、扬帆远航的海洋文化精神的致敬,是对“厦门号”的诞生地和出发地,以及这座港口城市“开放包容、爱拼敢羸”城市精神的致敬。

(詹朝霞)