鼓乐声起,小演员腰间绑着马头和马身,浓墨重彩化身戏剧人物,左手拉着缰绳,右手紧握马鞭,跟着令旗,列成马队,跑动前行,阵行千变万化,进退自如,现场掌声雷动。

说起马灯表演,在福鼎市前岐镇自古有之,是当地一项独具特色的民俗活动,吸收了戏曲、舞蹈、说唱等艺术特点,以制作精美、表演编排独特、场面宏大而深受群众喜爱,于2012年列入第四批福建省非物质文化遗产名录。当下闽东,能够完整制作马灯和表演马灯舞的也仅有前岐镇。

百年马灯口口相传

相传,前岐马灯始于明朝正德年间,至今已有400多年,每年从正月初三晚上开始表演到元宵,后来在除夕夜、中秋节等节日,也会举办马灯游艺活动,寄予了风调雨顺、平安吉祥等美好寓意。

从古至今,经过数百年发展,前岐马灯已形成了一整套完整的表演体系。演出时,由32名少年同场进行表演,以锣鼓声为指挥信号,调节场上的演出秩序。整个表演场景模拟古战场,将马灯与管弦乐器吹打、民歌传唱以及曲艺表演结合起来,舞美、声美、戏曲相融汇,激励人们积极向上、扬鞭奋蹄。

“鼓手队至少有10个人组成,每个人至少会2种以上乐器,涵盖了大鼓、唢呐、笛子、锣等。鼓乐与马灯可以说是密不可分。”前岐马灯第四代传承人杨丽辉,从十七八岁开始跟着师傅学习,对于马灯了如指掌。

据介绍,当时马灯并没有文字记载,仅靠当地方言口口相传。“马灯共有12个阵式,每个阵式不同意义,走位也不同,需要在一次次学习中自己摸索记录。”杨丽辉说。

制作工艺形神兼备

在马灯陈列室中,屋中两侧挂满色彩斑斓、整齐排列的马头,马灯演出的道具很多,最醒目的当数“马”。

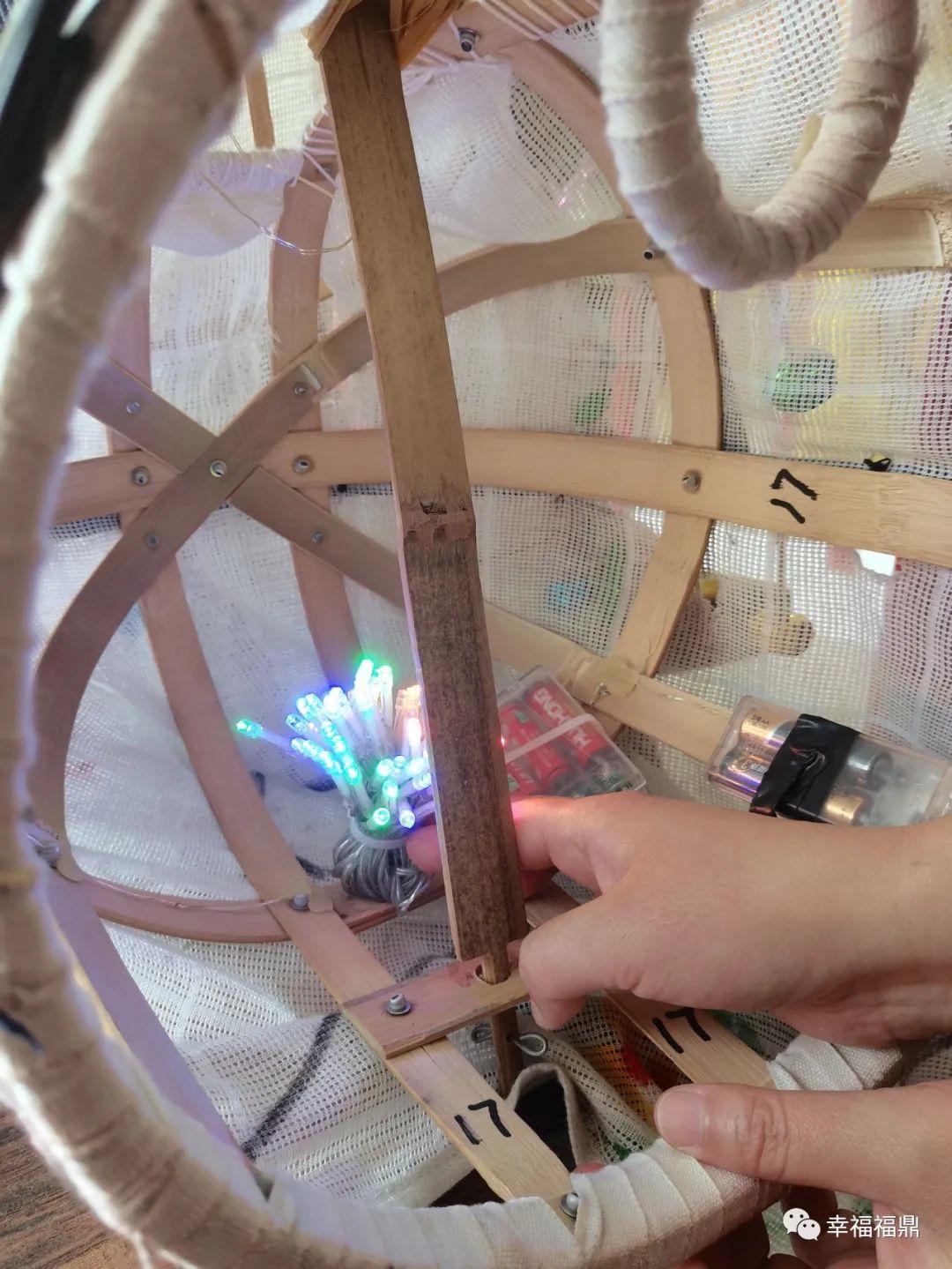

“马”实际上是竹马,马头和马的前半身为一部分,马的后半身连马尾为一部分。不同于批量化产品,竹马骨架需要由技艺精湛的老艺人用竹篾编制,一般耗时两天左右才能完成一套。

马的骨架编好后,就进行外形的包装,购置各色纱布剪裁、缝制,再精选相宜的材质嵌上马眼、马嘴、马耳等,马的鬃毛和尾巴则采用仿真尼龙丝,马胸前还挂上串铃、亮片,显得精致而立体,栩栩如生。

马灯的制作变化主要经历了三个阶段,演出时,竹马前后两个部分要分别绑在演员的前腹和后腰。最开始时里面各点一根蜡烛,也因此得名“马灯”。一直到20世纪70年代,改用小灯珠来替代蜡烛。2017年,前岐马灯又在原来的基础上更新材料,将灯光部分升级为LED灯,光感好且轻便。

演出服饰也至关重要,包括头盔、头巾、马甲、马裤、彩鞋等。其中,头盔由质地坚韧的纸板做成盔身,再在上面做各类装饰。头巾、马甲、马裤则由各色绸缎制成,讲究颜色相配。

传统民俗校内结果

“马来!”随着一声吆喝,扮演“马头军”角色的三年级学生林子豪率先登台,连翻几个跟头后,一个豪气的“拉马”动作落定,整支马灯队伍穿梭变换,声势浩荡。

为重现少年表演的传统形式,前岐中心小学将马灯引入校园,通过“传承人+专业教师”模式,开设非遗独立式和渗透式课程,建立前岐马灯(竹马)传习所,组建竹马灯社团等,让马灯传承有后,久演不衰。

“我们结合校园文化,聘请传承人对老师、学生进行马灯专业教学,同时注重马灯表演队伍梯队建设,力求把马灯打造成学校特色之一。”前岐中心小学校长徐象党说。

引进之初,该小学教师潘巧玲便师从杨丽辉,一边学习,一边担任竹马灯社团指导老师。“除我之外,社团还有5名老师共同教学。”潘巧玲说,“挑选队员时,我们会根据角色特点要求特长,比如扮演随军丫鬟要具有舞蹈基础,男生则要翻跟斗等。”

在传承人和指导老师的带领下,前岐中心小学马灯表演队先后参加全国文化科技卫生“三下乡”福建分会场集中示范活动、“我们的中国梦文化进万家”中国广播艺术团赤溪慰问演出活动等,收获各界好评。目前,该小学共有3支马灯表演队。

杨丽辉认为,传承马灯表演,关键还是要落在“传”字上,“一方面要将12阵式完整录制,保存下来,方便以后教学传授;另一方面,也希望有更多年轻老师和学生加入,做到代有传人。”