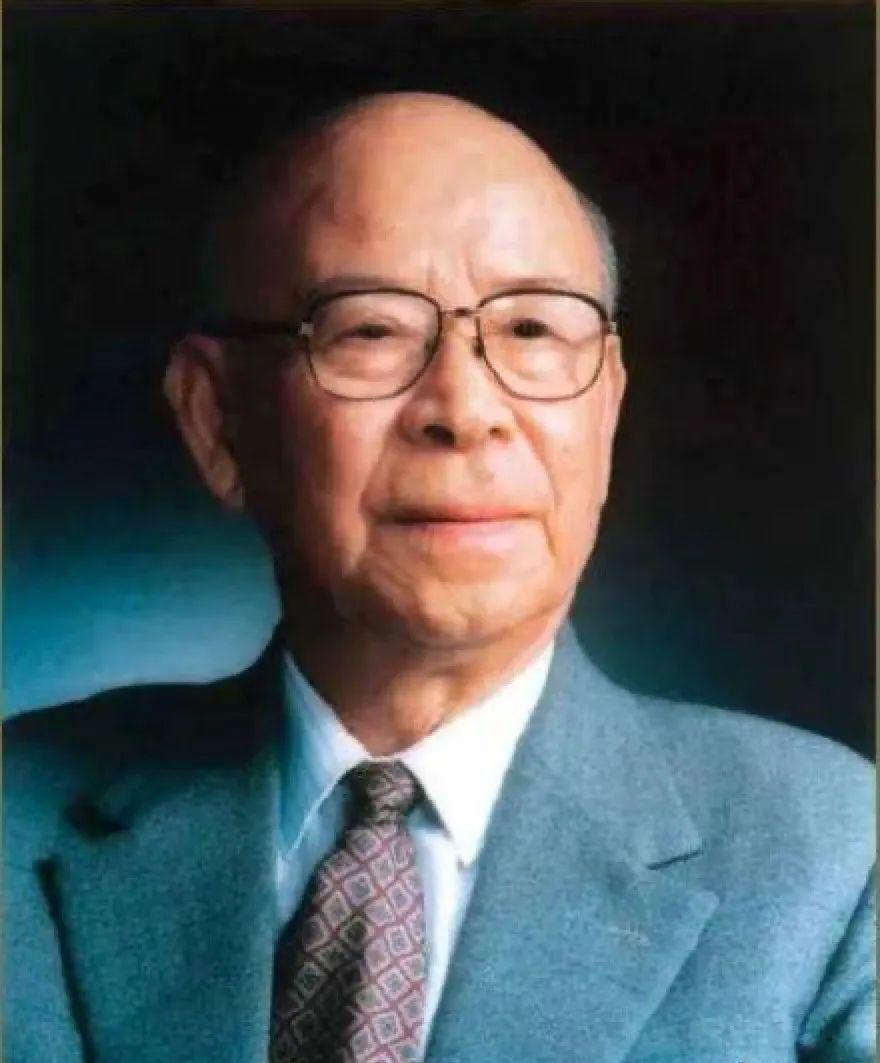

5月8日,闽籍院士,我国小麦遗传育种学科主要奠基人之一、著名小麦遗传育种学家、中国科学院院士庄巧生先生,因病医治无效,在北京逝世,享年105岁。庄巧生院士出生在福州,毕生扎根麦田,为发展中国小麦生产与育种事业作出了重要贡献。

对于自己的一生,庄巧生在传记中这样写道:“我一生只做了两件事:一是育成10来个优良小麦品种,并在生产上应用;二是编写了几本与小麦或育种有关的专著,为国家农业科技事业留下些许历史记录。仅此而已,微不足道。”

1916年8月5日,庄巧生出生于福建省闽侯县西南山区的一个农民家庭。

庄巧生常年从事小麦遗传育种研究,带头发展中国农业科学院小麦遗传育种团队,为我国小麦生产发展做出了巨大贡献,主持育成10多个冬小麦优良品种,取得显著增产效果;他积极探索改进育种方法,推动数量遗传学和计算机在中国作物育种中的应用研究,是国内较早倡导使用三交和复合杂交的少数育种学家之一;他主持“六五”和“七五”全国小麦育种攻关,编译多部专著,为发展中国小麦生产与育种事业和繁荣作物科学作出重要贡献。

他一直把“要跌打滚爬在麦田中,学会同小麦对话”作为自己从事科学实验的座右铭。

结缘小麦育种

在福州高新区南屿镇五都村宁观自然村89号,一座土木结构的百年老宅格外显眼,1916年8月5日,庄巧生出生在此。4岁时他跟随父母漂洋过海到南洋短暂居住,后回国至福州定居。家庭的贫困促使庄巧生自小奋发向上,通过学习改变命运的自主意识始终铭记心间。

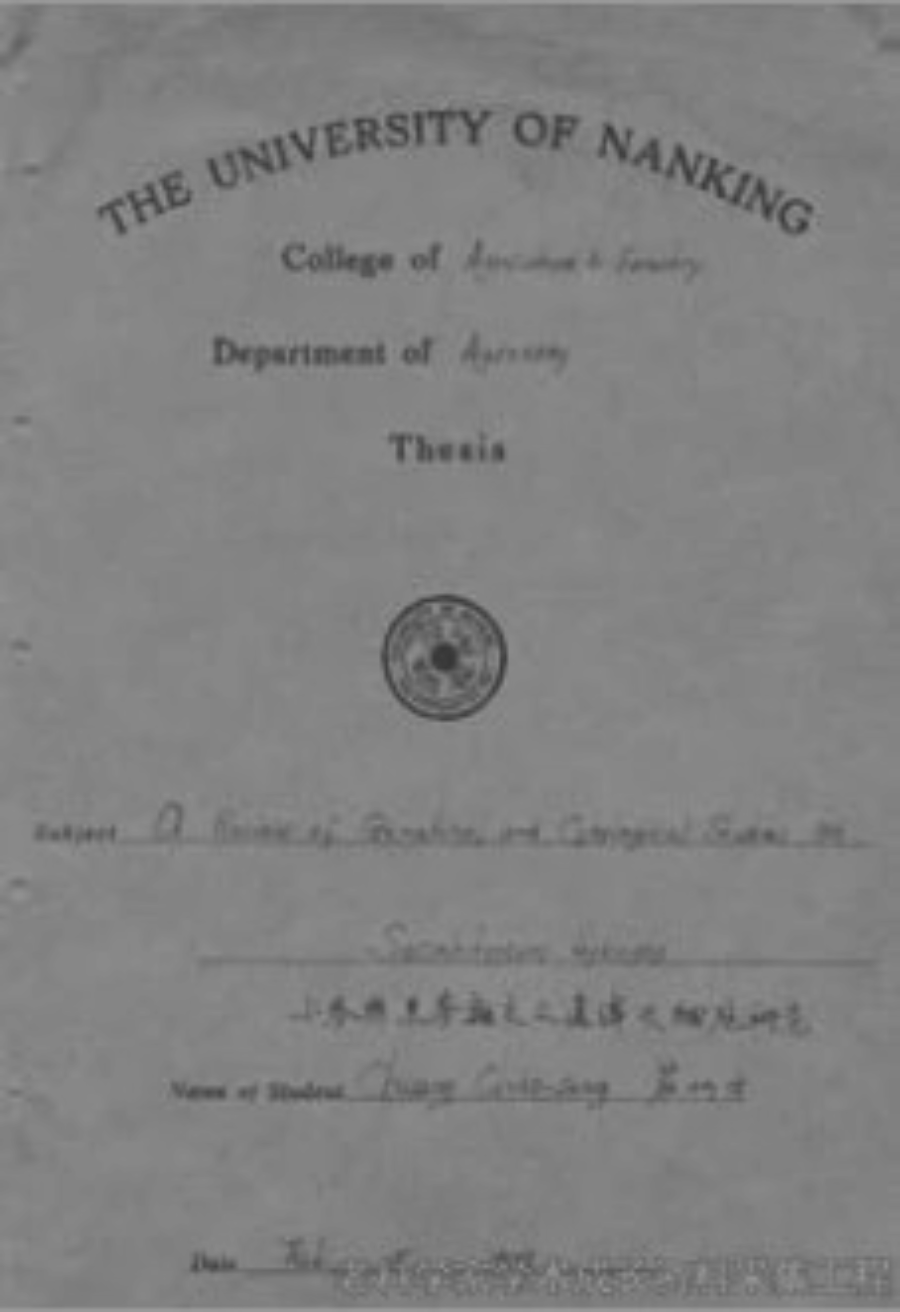

1934年1月,中学毕业的庄巧生以农科第二名的成绩,获得了福建省教育厅资助清寒学生修读大学的奖学金,为进入大学学习奠定了经济基础。翌年,他考入金陵大学农艺系。

当时,金陵大学属于教会大学,在体制、机构、计划、课程、方法乃至规章制度诸多方面,直接引进西方近代教育模式,较为先进。金陵大学享有“江东之雄”美誉,尤其农林为中国先驱,闻名世界。

在金陵大学学习期间,庄巧生求知若渴,主修、辅修了大量感兴趣的课程。在艰苦的学习生活条件下,他以自己一贯的韧劲和耐力,克服战争带来的困难,以优异的成绩毕业,并入选为“斐陶斐荣誉学会”会员,被授予“金钥匙奖”,为自己未来的学术生涯奠定了坚实基础。

庄巧生在金陵大学的学士学位论文封面(南京农业大学图书馆藏)

潜心寻良方

1939年,庄巧生毕业后,立即启程前往中央农业试验所贵州工作站,跟随植物学家沈骊英从事小麦区域试验工作。

庄巧生每天带着种植计划书下地,认真观察、及时记载他所承担的品种区域试验和保种材料在各生育时期的表现,积累了丰富的田间经验。后来,他又辗转多地工作,并赴美国堪萨斯州立学院学习硬质小麦品质鉴定技术,为日后的科研奠定了坚实的基础。

1940年春,庄巧生(左)在贵阳的贵州省农业改进所试验地上调查小麦品种生长情况

小麦遗传育种是一项见效慢、科研投入巨大、不易出成果的研究,其常常受制于气候、土壤等多种综合性因素。一个小麦品种在这方试验地里种养良好,但在其他天气、土壤条件相异处栽种,可能会有新的问题。因此,很多小麦研究者一生都难以选育出一个新品种。

1953年夏,庄巧生在拉萨布达拉宫前留影

庄巧生不仅主持育成了多个能在生产上站住脚跟的优良品种,还在育种流程、技术和方法上提出一些独具特点的做法。他是国内较早倡导使用三交和复合杂交的少数育种专家之一,善于在亲本选配因材施教和后代处理中因地制宜。

“北京6号”小麦品种

他先后主持育成20多个高产抗病早熟冬小麦新品种,指导育成中麦175和中麦895等10个优质新品种,累计推广约4亿亩,为国人吃饱、吃好操劳大半生。

心系福州故乡

1984年,全国小麦协作攻关经验交流会(二排左起第十二人为庄巧生)

在父亲的言传身教之下,庄巧生的女儿庄文颖成为一名著名的真菌学家。从山西农学院农学系本科毕业后,庄文颖于1981年获中国科学院研究生院硕士学位,1988年在美国康乃尔大学获博士学位,长期从事真菌多样性及子囊菌系统学方面的研究,推动了我国真菌学科的发展。2009年,62岁的她当选中国科学院院士。

闽侯三中校内的旗山院士文化广场上,如今排列着7位闽侯籍中科院院士的雕像,庄巧生、庄文颖二位亦在其列。

庄巧生院士的祖宅是土木结构,因年久失修,土墙一度损坏,木梁架也朽蚀开裂。为了让老宅尽量保持原貌,庄氏后人和当地政府持续对其进行修缮。2005年,庄华强回乡进行围墙和屋顶修葺。之后,南屿镇对其进行一期土木结构修缮,最大限度保留旧宅原貌。

目前,高新区正将这座老宅打造为双院士文化馆,作为展示院士风采、宣传院士事迹、传承院士文化、推动院士精神的爱国主义教育基地。

双院士文化馆预计今年7月开馆,展示内容分为求学之路、励志报国、潜心科研等几个部分,展示院士风采、传承院士精神,以激励更多青年志存高远、严谨治学、报效祖国。