扁舟荡荡水迢迢,

双桨风轻趁晚潮。

绝好洪山桥畔月,

照人清梦可怜宵。

——连横《洪山桥夜泊》

注

连横,(1878-1936),字雅堂,号武公、剑花。台湾省台南人,祖籍福建省漳州府龙溪县(今漳州龙海),中国国民党原主席连战的祖父。著有《台湾通史》《台湾诗乘》《大陆诗草》《剑花室诗集》等,是台湾著名爱国诗人和史学家。1902~1905年,连先生曾多次来福州,与榕城感情深厚,写下了不少咏颂福州的诗歌,至今流传下来的有五首,《洪山桥夜泊》就是其中一首。

洪山桥的前世今生

“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。”

唐代张继的《枫桥夜泊》

火了一座寒山寺,也火了一座苏州城

在福州闽江上

有一座断桥,名叫洪山桥

也曾蘸满了文人墨客浪漫的诗情画意

……

洪桥夜泊/洪山桥的诗意与柔情

1915年何振岱编修的《西湖志》卷五搜罗了福州西湖古今的名胜。除了明代徐熥品题的“西湖八景”外,他还列出了当时西湖的“新八景”,最后一景便是“洪桥夜泊”——

“洪山桥,距城西十里,跨洪江上,扼流卧波,亘若长虹。盖与台江之万寿桥,同为近郭之长桥。海道开后, 台江千艘云集,人烟繁稠;洪山桥江天寂寥,转见幽胜。维舟渡口,送客桥边,惟见波光空青, 沙溆回互;酒楼数楹,风帘映水。却望妙峰诸山,暝烟合后,微月生初,远火忽红,遮林已隐;飞星曳影,掠波有声,诚夜泊之佳趣也。若夫雨夕江干,短篷滴滴,灯凉无焰,醉浅易醒, 弥增诗境之幽清,有非画图所能尽矣。”

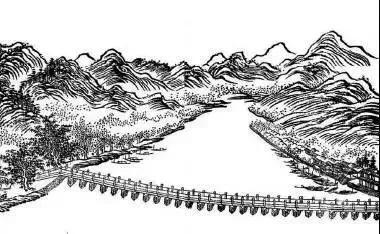

何振岱《西湖志》中“洪桥夜泊”图

后面还收录了李开叶、林饮、林音、张际亮等四位诗人写的同题《夜泊洪山桥诗》。100 多年前,连战的祖父连横造访福州时,也曾写过一首《洪山桥夜泊》:“扁舟荡荡水迢迢,双桨风轻趁晚潮。绝好洪山桥畔月,照人清梦可怜宵。”

福州西湖夜景

枫桥有寒山寺的钟声,福州西湖也有“西禅晓钟”。西禅寺位于怡山,距离洪山桥不远,始建于南朝,是福州著名的禅林。月落乌啼之时,夜泊洪山桥的旅客,同样可以在江枫渔火之中,听见西禅寺悠扬的晨钟,忽远忽近,飘飘渺渺。

西禅寺今貌

前世今生

/默立闽江已千年

洪山桥位于福州城西洪江之上。闽江从福州穿城而过,遇南台岛一分为二,以南为乌龙江,江阔水缓,以北为白龙江,江狭流急。洪江即白龙江的一节水段。

穿城而过的闽江

其历史可以追溯到宋朝,浮桥是洪山桥的前身。每逢赶集,老百姓在闽江潮涨潮落之间、水流平缓之时将若干小船于江面并排摆开, 在小船之间搭上木板。后来官府将小船固定于江面,以渡行旅。据说,南宋理学家朱熹曾十多次来到福州,都是在怀安古渡上岸,然后走过浮桥,进城会友讲学。

洪山桥本名“洪三桥”。由于南台岛北端的怀安具有得天独厚的地理环境和水路优势,于北宋太平兴国六年(公元981年)置怀安县,成为闽江上下游货物的集散地。为方便两岸往来,怀安的九里洪江上,曾先后建起了三座桥。

怀安古渡

一桥、二桥相继被水冲毁,洪山桥是洪江上的第三座桥,初建时间不详。据《闽都记》记载:“万安江口,旧有石桥,门狭,溢水迅急,善崩。”说的便是最初的洪三桥,位于西禅寺渡口与洪塘阵坂村之间,1475年重建时,桥长419.8 米,桥孔36 门,其中7 个桥墩受激流正面冲击, 屡坏屡修。

福建巡抚庞尚鹏认为洪三桥屡建屡毁的原因在于选址不当,于1580年在洪三桥原址上游一公里处重建石墩木梁的新桥,东接高安山麓,西与洪塘之山相连,以为“同山遥接,地骨相连,桥乃可久”。

民国时期的洪山桥

但是移位和更名并没有使洪山桥摆脱多灾多难的命运。由于江流湍急,木面易燃,洪山桥几度毁于水火。仅30年后的1608年,再次被洪水冲垮。由于洪山桥是进出福州西大门的要道,所以每次桥毁之后官民都齐心协力修复,清顺治、康熙、乾隆、嘉庆及民国年间屡有修建。

其中,1772年闽浙总督钟音主持的重建工程最为浩大,将填有碎石的旧桥墩全部改用硕大条石叠砌,铁楔加固,两头做成分水尖,桥面改用石梁,加盖石板,两旁设石护栏,桥长394.5 米,宽3.8 米,高8.6 米,有桥墩26 座,桥孔27 门,两端还建有阿育王塔、桥头亭、天后宫、雷神殿等,工期长达4 年,堪称豪华稳固,如今我们看到的桥墩就是当时的遗存。

古桥墩和拴马碑遗迹,上面的石雕历历可辨

名人情缘

/郁达夫在此逛吃逛吃

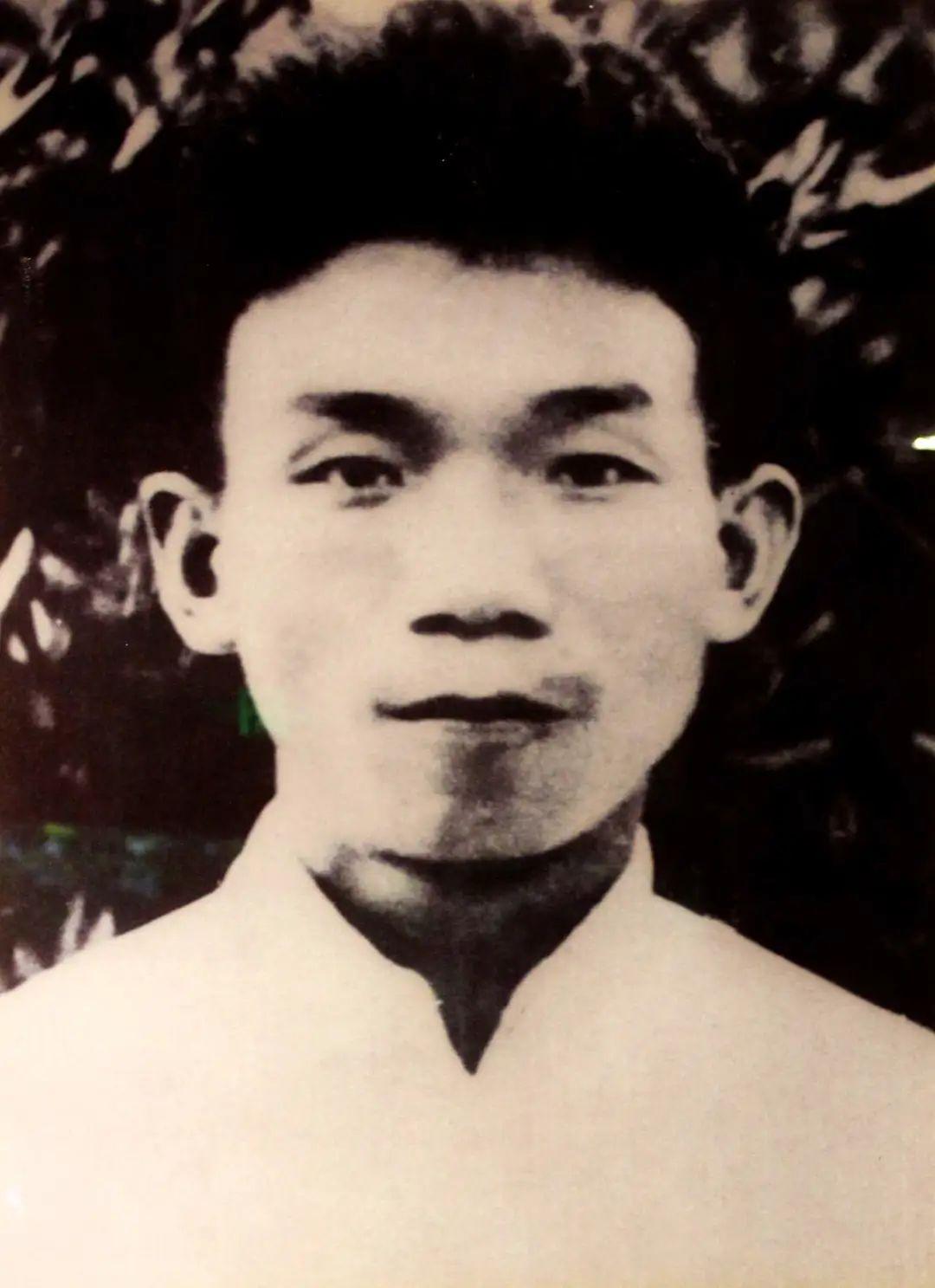

洪山桥、闽江和福州,还与著名作家郁达夫结下了不解之缘,他曾两度来福州,在洪山桥一带游览,逛吃逛吃。

1936年,郁达夫应邀来到福州,任“福建省政府参议”。

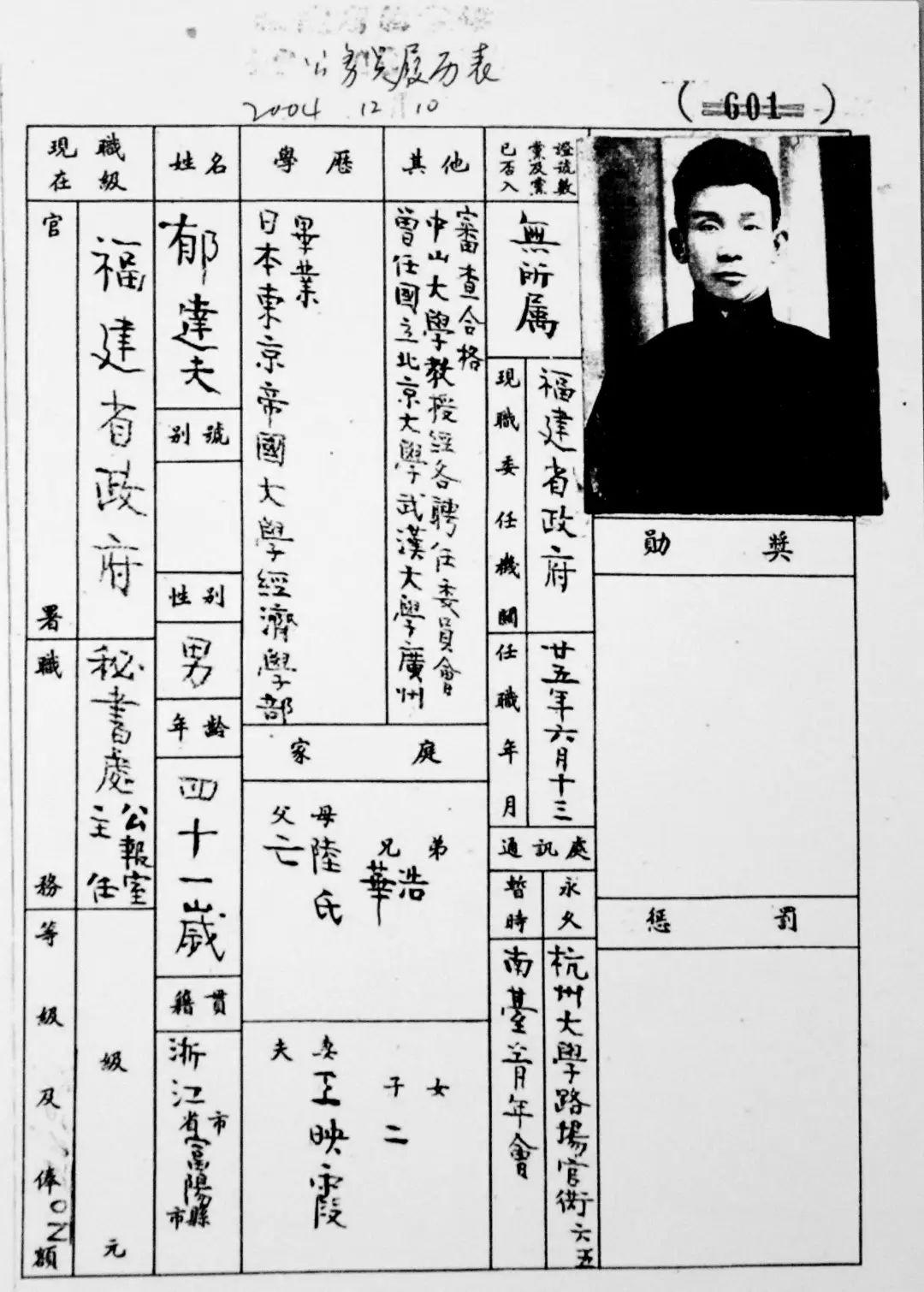

郁达夫(1896-1945)在福建任职时的履历表(右然 翻拍)

郁达夫钟爱闽江上的风景,他曾在《闽游滴沥之二》中将其比作中国的莱茵河,“扬子江没有她的绿,富春江不及她的曲,珠江比不上她的静。”所以,他常和妻子王映霞雇一只小舟,溯闽江而上,然后在洪山桥上岸,去义心楼用餐。洪山桥畔的义心楼,以品赏形同比目鱼的贴沙鱼著名。有人曾赋诗赞云:“义心楼上贴沙鱼,宋嫂工夫似不殊。张翰倘教来作客,秋风未必忆莼鲈。”

上世纪30年代闽江上的帆船

被郁达夫盛赞的贴沙鱼

1936年5月,王映霞以生活不适为由返回杭州,之后不时传来有关她出轨的谣言。郁达夫长期漂泊在外,王映霞难免空虚寂寞,浙江省教育厅厅长许绍棣便趁虚而入。抗战爆发后,王映霞避难丽水,与许绍棣传出同居的绯闻。1938 年3 月,郁达夫奔赴武汉抗日,发现了许绍棣写给王映霞的三封情书, 记录了王映霞失身的经过。两个人的争吵不断升级,感情也在冲突中慢慢消耗殆尽。

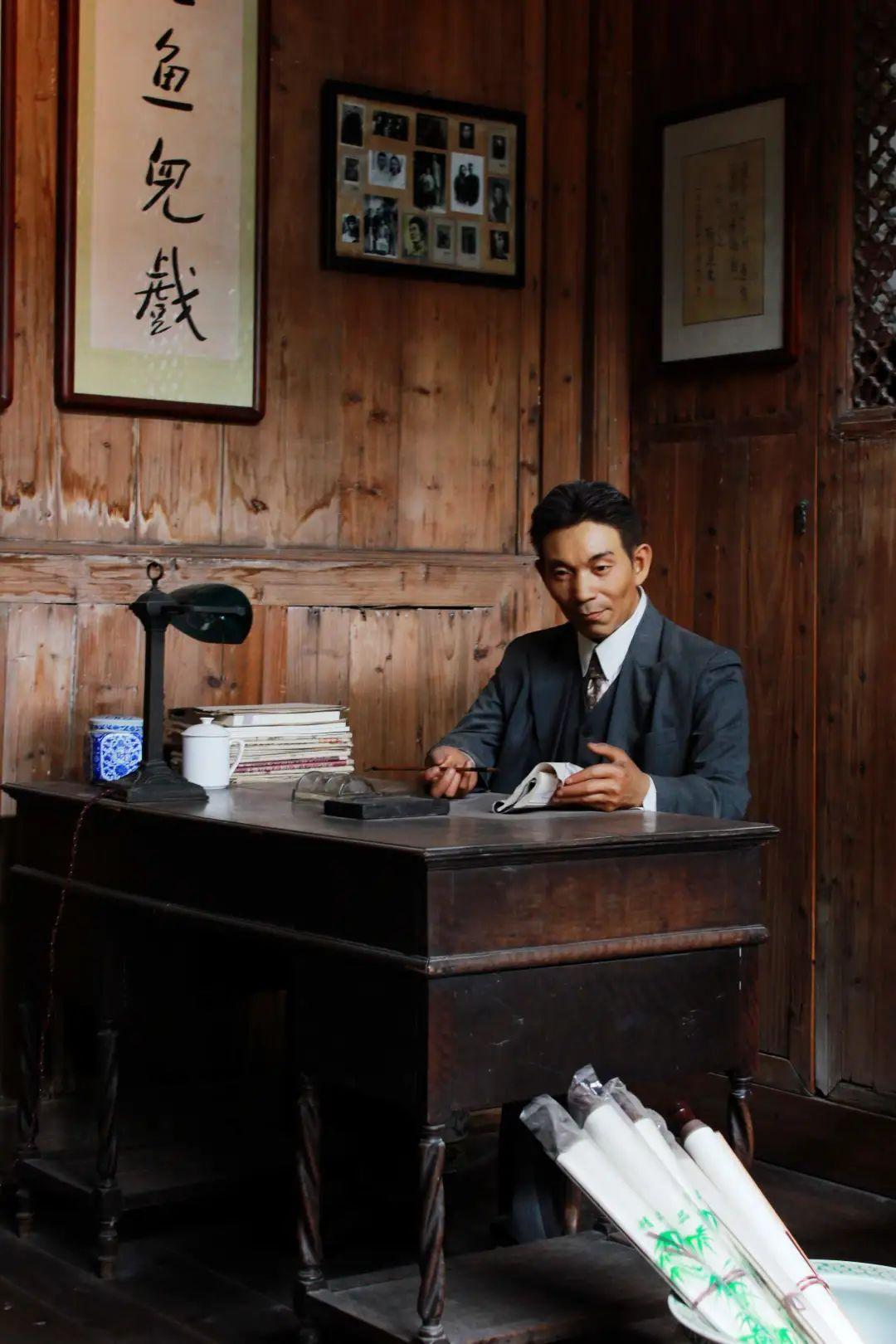

旅居福州时的郁达夫与王映霞(其寓所在福州光禄坊刘家大院花厅,右然摄)

1938 年秋,郁达夫再次应邀回到福州抗日。旧地重游,恍如隔世。他在《毁家诗纪》原注中写道:“船到洪山桥下,系与映霞同游之地,如义心楼之贴沙,为映霞爱吃的鲜鱼。年余不到,风景依然,而身世却大变了。”半壁河山沦陷,妻子红杏出墙,可谓国破家亡。

郁达夫惆怅不已,写了首《舟泊洪山桥,是两年前与姬共游赏处》:“千里行程暂息机,江山依旧境全非。身同华表归来鹤,门掩桃花谢后扉。老病乐天腰渐减,高秋樊素貌应肥。多情不解朱翁子, 骄俗何劳五牡騑。”郁达夫想极力说服自己原谅妻子的所为,希望可以破镜重圆,但是覆水难收, 他们最终还是以离婚收场。

福州于山郁达夫史迹展馆(右然 摄)

洪山桥 Hongshan Bridge

2005年,“龙王”台风过后,桥墩被摧毁8根,今仅剩16根。

如今,雄伟壮观的新洪山桥已经落成,但新大桥始终没有嫌弃古桥。古桥至今还一直横卧在闽江之上,看闽江东流,向人们诉说着福州千年来的历史沧桑变幻。

古洪山桥的桥墩成为水鸟们的栖息地

新旧桥完美同框,交相辉映,在夕阳下显得格外耀眼,给人强烈的视觉冲击和心灵震撼。

夕阳下的洪塘大桥与金山寺同框

一座洪山桥,连起了福州的昨天、今天,还有明天。

它们各领风骚,属于不同的时空,却演绎了承担着不同时代的使命。旧桥是历史的见证,新桥是未来的开端,它和现代化高楼大厦,唱响新时代福州的繁荣,也寄予了福州打造国际化都市的壮志雄心。

新建成的洪山桥与旧桥完美同框