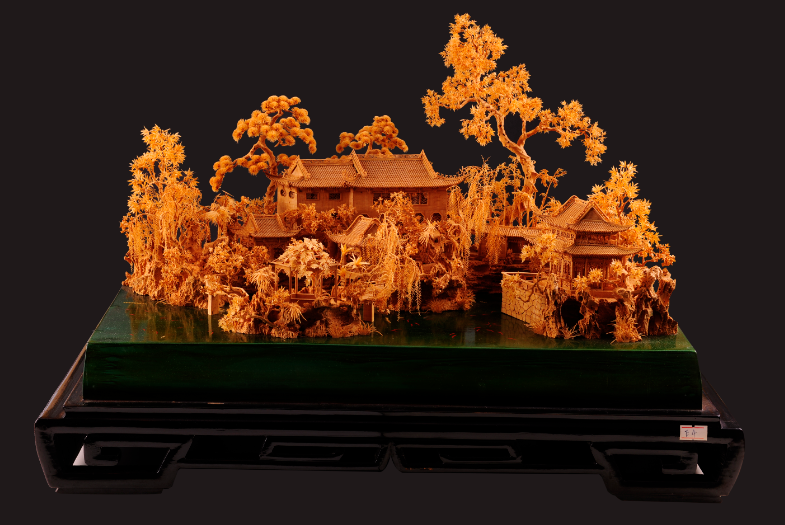

在福州有一个特殊的工艺品,咫尺之间能瞻万里之遥,方寸之中可辨千里之峻,名胜古迹花鸟鱼虫都可按创作者的意图一一表现地淋漓尽致。

这,就是造型栩栩如生的福州老手艺——软木画。

福州软木画创于民国时期,福州第一幅软木画是民国初年由陈润春创作的,但软木画的兴起还是得益于陈润春的学生吴启祺。

因软木画选用木材质地柔软,易于用刀,于是就结合浮雕剪纸的手法,把木材切片成厚度不等的薄片,再刻成亭子,树木和小鸟等零件,最终拼接成一张张精致的软木画,受到很多人的喜欢,软木画因此得名并应运而用。

福州软木画这一独特的民间工艺,为福州“三宝”之一。其表现题材十分丰富,自然美景、楼宇建筑、亭台楼榭、花鸟虫鱼等纷纷可以入题。框屏之中,尽显精雕巧工、妙造自然的独步功夫,人们盛情称赞它——“立体的画,无韵的诗”。

在人流涌动的南后街上,福州软木画馆总是人来人往。在这里,精美的软木画成为外地游客了解福州非遗文化的一扇窗。

软木画馆的主人是意大利侨胞郭丽。郭丽2010年和软木画结缘,如今成为福州软木画技艺的第五代传承人。时光流转,她也从软木画的手艺人,变成立志一生保护传承非遗文化的“守艺人”。

立志把这项技艺传承下去

郭丽与福州软木画结缘,要从软木画的原材料——栓树皮(也称软木)说起。

当时,在意大利一家工艺品公司担任设计师的她,因为机缘巧合,看到了葡萄酒瓶塞的制作材料——软木。

“当时想的是,将这些原材料引进国内,卖给做软木画的师傅。”说起往事,郭丽有些不好意思地笑了。

后来,随着对软木画了解的加深,她毅然放弃在意大利优渥的生活,回到福州,师从福州软木画代表性传承人陈君锟,学习软木画设计、布景及雕刻技艺。

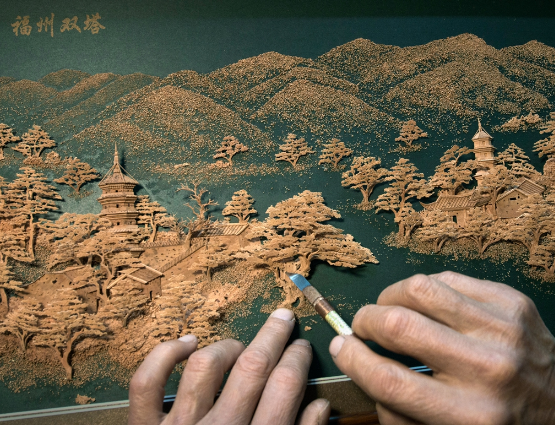

软木画的制作过程无法用机器代替,只能是纯手工雕刻。在学艺的3年里,郭丽每天刻苦钻研。“每天从上午7点半,学到下午5点,中午休息一小时。”回到家的她,也不休息,而是继续拿起刻刀练习。

从切树枝开始,到拼接木料、切线、做瓦片、做亭子……枯燥的练习没有磨灭郭丽的热情,相反,在一次次和老手艺人的交流中,她坚定了把软木画当成一生事业的决心,并立志把这项技艺传承下去。

三山两塔、亭台楼阁、马鞍墙、大榕树……这些充满“虾油味”的福州元素,是郭丽作品的“主角”。因构图新颖别致,画面层次分明,色调纯朴典雅,她的作品广受欢迎。

但是,拥有设计专业背景的郭丽意识到,要让软木画传下去、火起来,就应该与时俱进,不断创新。

郭丽开始尝试着将非遗工艺延伸到日用品制作。与软木画结合的台灯、茶盘、挂画等相继诞生,软木画的呈现方式也融入了更加多元和个性化的表达。

与此同时,郭丽还将软木画、漆盘、寿山石相结合。“希望通过这种融合,让消费者感受到福州传统文化的美。”

将“非遗”作品“寄”往世界

要让软木画行业重放异彩,光靠兴趣是不够的,还要能看到行业的未来,这就需要让更多人看见软木画。

因此,作为非遗的第五代传承人,郭丽在工作之余,还会参加各类活动推广软木画。她经常走进校园,出席各类非遗活动,再加上日常的教学和创作。

此外,在郭丽和很多软木画艺人的心里,还有一个愿望,就是希望世界各地的人都能认识、接受福州软木画。为了向海外人士介绍福州软木画,2019年,郭丽随同陈君锟赴西班牙、比利时等国家展演。

“今年,我计划再设计几款符合外国人审美的软木画日用品。”郭丽说,目前,福州软木画做成的小礼品等受到欧洲消费者青睐。今后,他们还将继续努力,把“非遗”变为文创作品“寄”往世界。