总有人批评“90后”思想如何堕落,如何离经叛道,如何成为扶不起来的“阿斗”,说他们是“垮掉的一代”。

殊不知,他们是一群面临着一毕业就延迟退休的现实,还是不放弃不懈怠;面临着风云诡谲的职场,还是攒足气势低头谦逊的学习经验;吃着盒饭快餐,扛起家庭压力,租着他们可能奋斗20年都买不起的房子,打电话告诉家人他们过得很好,虽然嘴里啃着馒头,也拥有从不低头的倔强。

今天,小编要像大家介绍3位优秀的福建“90”后,他们拒绝躺平,用自己的勤劳与智慧,书写青春风采,书写人生精彩。

叶周敏:返乡养起“吃海参的大黄鱼”

“不求最大,但求最优,但求适应社会需要。”

宁德,地处福建东北部沿海地区,被誉为“大黄鱼之乡”。叶周敏从小生长在这里,家人以养殖大黄鱼为生。和许多同龄人一样,毕业后的他面临过回到家乡还是留在城市工作这样的选择,也因此开启一段别样的创业故事……

大黄鱼素以味道鲜著称,是百姓餐桌上难得的佳肴。然而,随着野生大黄鱼数量的越见稀少,加上渔民不懂人工养殖,长期依赖过度捕捞,导致野生大黄鱼资源严重枯竭。

1990年,科研人员攻克关键技术,开启了宁德全人工养殖大黄鱼的先河。在和父亲的交谈中,叶周敏了解了这段往事。谈及当年的成功,父亲依旧难掩兴奋。

如今,宁德成为我国大黄鱼的主要产区,内湾浅水养殖是人工养殖黄鱼主要生产方式。不过,生长环境差异、人工饲料投喂、水质污染等问题的产生,给叶周敏一家和整个养殖业带来的新的困惑。

闽江学院的老师们得知情况后,通过专业知识和科学分析,建议转变养殖方式,仿造野生大黄鱼的生长环境,将内海养殖转向外海养殖。接受建议不到1年时间,养殖大黄鱼的品质得到较大提升,市场反响颇佳。

眼见大黄鱼养殖重现生机,叶周敏坚定了毕业后返乡创业的决心,他创办成立了福建大渔丰水产养殖有限公司,希望通过自身的努力和专业科研团队的帮助,重新擦亮“大黄鱼养殖”这块金字招牌。经过两年的实践,叶周敏和他的伙伴在福建省内首先尝试打造东海围网养殖大黄鱼,形成科学化管理模式,打造集生产、营销于一体的专业水产养殖公司。

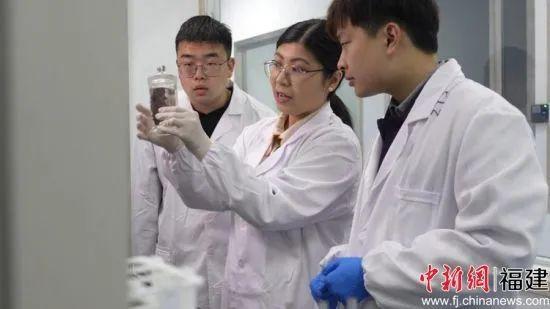

目前,他正和闽江学院科研团队联手,尝试从海参中提取海参肽,加入大黄鱼饲料中,培育“吃海参的大黄鱼”,并且继续努力培育更多优质大黄鱼。闽江学院集全校之力,为叶周敏的团队提供技术和设备支撑,利用多传感器集成调试,形成深远海养殖立体精细化监测,帮助他们有效避免养殖过程中的潜在风险。

叶周敏坚定了通过所学持续创业的决心,坚信主打“吃海参的大黄鱼”养殖概念,能够成为福建大黄鱼养殖的标杆。

郭炜兰:一碗面,冀望留乡愁

说起“屁股面”,大多数人感到陌生。然而,在福建省南安市蓬华镇,这道传承了百年的美食可谓“名糙情不糙”。“这碗面承载着浓浓的‘乡愁’,成为海外游子思乡的一个寄托。”

当“90后”女大学生郭炜兰辞去高薪返乡“做面”,原本在当地人看来习以为常的食物一度成为“网红”美食,越来越多游客慕名前来品尝“屁股面”。

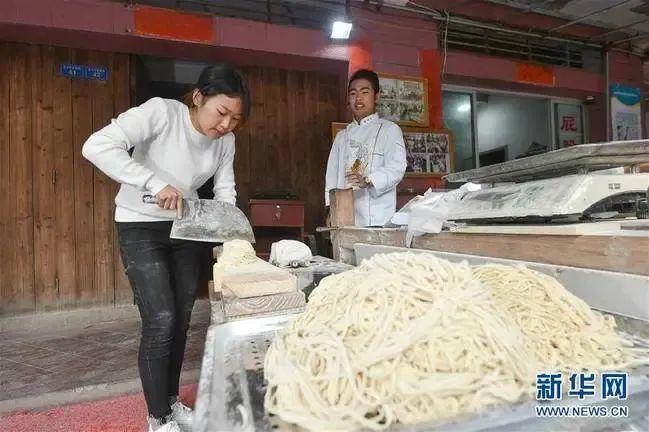

驱车前往蓬华镇,在一个个“金星屁股面”招牌的引导下,拐进镇区一条小路后就到了“屁股面”的门店。23岁的郭炜兰正帮着父亲郭金星和面、擀面,不少顾客正在等候购买。

与普通制面不同,郭金星的擀面手艺很奇特,既不像一般人用双手擀面,也不借助机器设备,而是用一根一米多长、碗口粗的擀面杖,擀面人骑在一头用自身体重不断碾压面团。这种工艺制出来的面条,劲道足、有嚼劲,当地人俗称“屁股面”。

“这种手工面是当地的传统美食,起源于清朝,我的太爷爷传承下来的,至今有上百年历史。”郭金星一边擀面一边介绍说。

作为蓬华镇颇具特色的传统工艺,“屁股面”在高峰期间有十多户在做。因为做面是一个体力活,产出少、效率低,逐渐就没落了。郭金星一直坚守着这一传统手艺,默默地在小山村经营着“屁股面”。

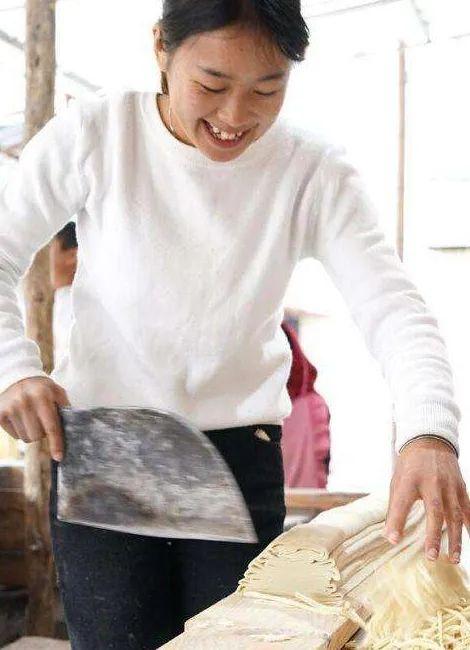

郭炜兰将和好的面团放在案板上后,再拿出擀面杖,把一头套进案板上特定位置后,骑在擀面杖另一头。随后,郭炜兰有节奏地从左到右不断压面团,直至面团被压成薄皮,看上去就像在跳舞。

“我从小就跟在父母身边,看着父母每天起早贪黑,辛苦擀面养家糊口,心里十分心疼。”郭炜兰介绍说,因为常看父母擀面,10岁的时候她也学会了,偶尔也能帮着擀面。

2016年,大学毕业时,郭炜兰放弃了都市的万元月薪,毅然选择回到家乡传承父亲的擀面手艺。

郭炜兰加入后,“屁股面”不仅远近闻名,而且还受到全国网友关注,面条的销售量不断攀升。“父母都是勤勤恳恳做面条,但是我结合所学的知识和现在人对环境的追求,说服父亲将旧门店进行了一番改造,同时还在店内做一些文化墙绘,体现‘屁股面’的制作工艺和工序。”

郭炜兰把“屁股面”挂到电商平台,让全国各地的人都能吃上“屁股面”。生意蒸蒸日上的同时,她还盼着能通过卖面条,把家乡的农特产也推广开来。

陈雨:薪火相传“画郎中”

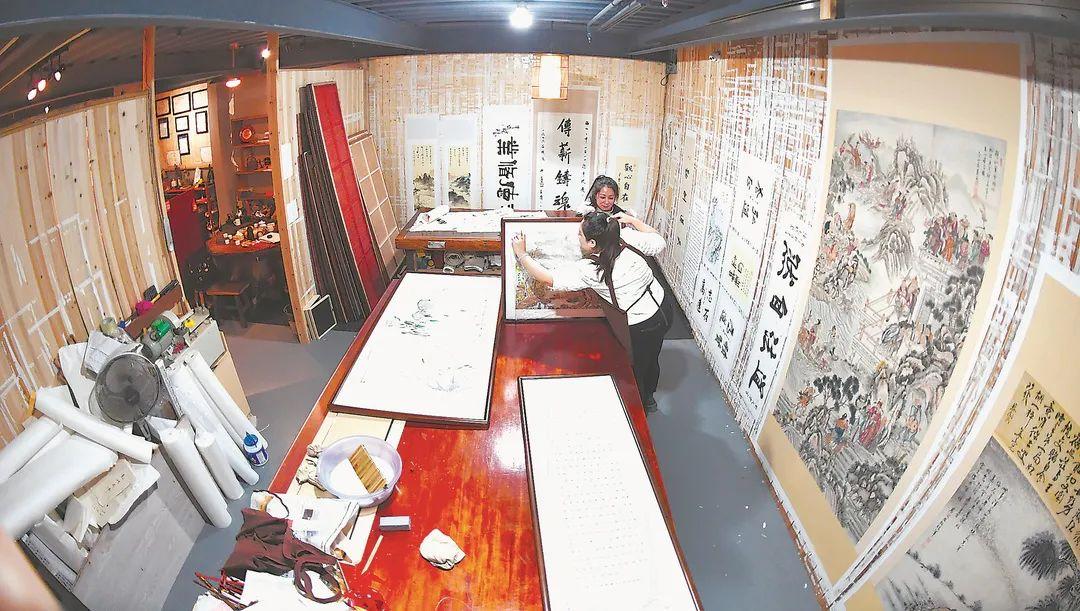

左手端颜料盘,右手持毛笔,轻蘸颜料,毛笔轻触纸面,一笔一画慢慢地修复……在自怡堂字画裱褙店内,福州90后女裱褙师陈雨忙碌着。

洗糨糊、托裱画芯、量绫布、定轴、订框……一张边角破烂不堪的古字画,在娴熟的动作中修复完好。实木拼成的裱褙墙上,满是白色纸皮的斑驳痕迹,诉说着裱褙师的巧手匠心。

一幅字画的装裱和修复,需要经历12至15道工序。“这是工夫活,得耐得住性子,慢慢磨。”陈雨说。

陈雨从小跟随父亲陈南童学习书画装裱修复技艺。2016年7月,她从福建师范大学协和学院美术专业毕业,随即注册成立福建自怡堂文化艺术有限公司,正式接手家中的装裱业务。

画卷断裂、字画晕墨……刚开始的几年,陈雨在父亲帮助下不断摸索和学习,在失败中总结教训和经验,提高装裱和修复技艺。而后,她凭借着“传统装裱纹样复原”“新型的装裱材料与传统工艺相结合”的传承创新,荣获诸多奖项。

“我尝试制作一些新的装裱材料。”陈雨说,2021年中秋节她推出一款名为“星辰大海”的裱布,“日常挂在家中就是一块很干净、白皙的卷轴,但在阳光或灯光的直射下,裱布出现反光,一闪一闪的,让画面显得很华丽。”

裱褙师,是专门为书法名画制作“嫁衣”的人,堪称“画郎中”。一幅字画,纵使受损程度严重,经他们之手,依然可以重现生机。

如果说,字画装裱是一份手艺活,修复则需要很深的艺术功底。遇到破损严重的书画,需要先把作品修复,这时候,专业的美术功底让陈雨如鱼得水。

在手工装裱和修复中,陈雨用心感受每幅字画的魅力所在,享受巧手匠心的恬淡与自然。

2018年开始,陈雨开设装裱体验课。她不仅邀请孩子来店内体验研习,还将裱褙技艺带进学校的兴趣课堂,义务教授小学生学制作。

“老手艺有它固有的独特味道。”陈雨表示,希望通过自己的努力,让艺术深入寻常百姓家。