2b1a6266-91c5-47dc-aa9c-1d0abd68e8d9.jpg)

2b1a6266-91c5-47dc-aa9c-1d0abd68e8d9.jpg)

五千年前,先民筚路蓝缕,

渔猎采集,孕育海洋文明。

八百年前,朱熹开馆讲学,

耕读传家,自此文人辈出。

四百年前,乡民挖抗倭洞,

建烽火台,保家卫国平倭。

这里是

福州连江海洋文明发源地之一

朱熹讲学地、旅游打卡地

——连江县透堡镇馆读村。

▲馆读村全貌

连江海洋文明发源地之一

馆读村处于透堡西北部,

毗邻罗源湾。

5000年前,

村口便是罗源湾海域,

经长期淤积成陆,

至今犹存崎坪尾等海上地名。

馆读村村支书陈道鑑告诉记者,2015年,省考古专家在馆读村的一座山丘上发现了黄鹅(岐)屿遗址,挖掘出了古人类及野猪骨骼、鱼骨、贝壳、石器、人类生活垃圾等。

经考证,黄鹅屿遗址是连江县境内首次考古挖掘的新石器时代人类活动痕迹。小山丘原是一座岛屿,出土的文物与闽侯昙石山遗址出土的文物属于同一时期,从而将昙石山文化北扩至罗源湾一带。

可以说,

馆读村是连江海洋文明的

发源地之一。

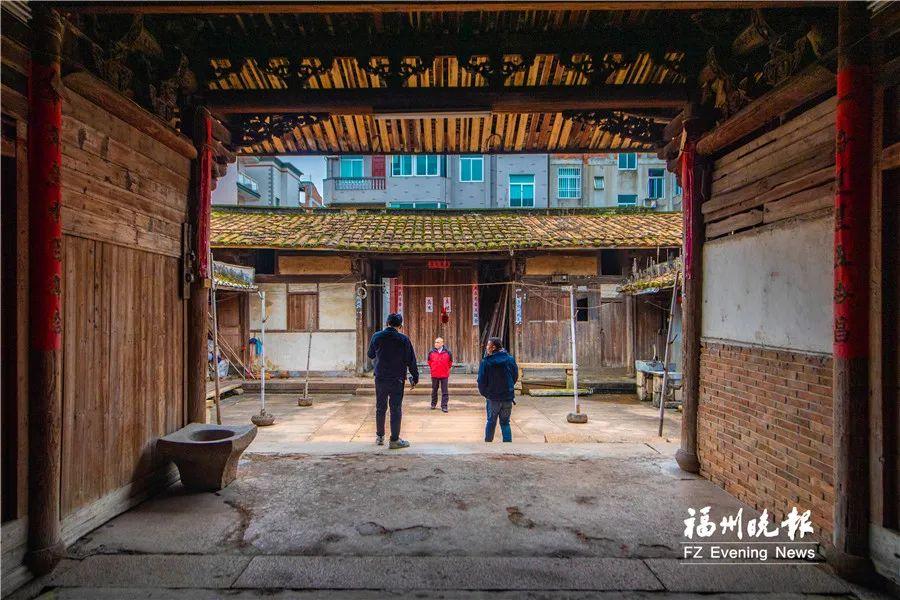

▲馆读村里的朱熹讲学堂

这里曾是朱熹讲学地

漫步馆读村,

可以看到“文魁第”、探花府、

日月双井、抗倭烽火台

等古迹犹存。

其中,颇具特色的是

清光绪年间乡试举人陈翊图的故居,

建筑面积3000平方米,

坐南朝北,三进院落,六扇大门,

因原来悬挂“文魁”牌匾而得名

“文魁第”。

▲“文魁第”

据连江文史专家吴用耕介绍,“文魁第”内梁、柱、门、窗到处书写或嵌刻楹联流风雅韵,相传皆为陈翊图之手笔。他辞官后曾在“文魁第”自撰一联:“朞月在官,聊以半樽自足;一朝归隐,不为斗米折腰。”

陈道鑑说,馆读村受朱子文化影响,崇文重教之风绵长,其村名便与朱熹有关。

▲探花府

据村志记载,馆读村原名乌山境。宋代理学家朱熹在福州讲学期间,因朝中重用奸相,嫌忌才能,下诏将其落职罢祠。

一次,在连江宝林寺讲学时,官府派兵抓捕,他急忙经长龙、透堡岭后到透堡凤溪。其间,遥闻乌山境传来琅琅书声,见学子“寓读于馆”(私塾内读书)的情景,认为此村必有作为,便在村内岭头坪设馆讲读,传授学问,并将此村改名馆读村。

朱熹还带领村民于村东村西挖掘日月双井,保村子繁荣昌盛、人杰地灵。现存的探花府,便是朱熹讲学遗址。

▲馆读村里颇具特色的历史建筑群

不过,

馆读村村名还有另一种说法。

“馆读”繁体字为“舘讀”,

有“舍官卖言”之意。

明天启年间,

先贤陈尚华、陈尚贡

分别在广东、广西为官,

当他们回乡探亲

看见当地儿童读书困难,

毅然决定回村办学。

他们“舍官卖言”,

便成了馆读村村名的由来。

800年来,馆读人耕读传家、奋发图强,仅明清期间就走出进士、贡士、举人、秀才等40多人。

明嘉靖年间,倭寇袭扰马鼻、透堡一带,馆读村遭受侵害。为保家卫国,乡民们在瓦窑坪挖抗倭洞、在台岗山建烽火台,支援戚家军,在马鼻围歼倭寇,直至平息倭乱。在土地革命和抗美援朝战争中,馆读村先后有8位烈士英勇献身。

打造乡村旅游打卡地

除了朱子文化,

荔枝文化也是馆读村的一大特色。

据陈道鑑介绍,

馆读村的“状元红”荔枝

以皮薄、肉厚、核小、多汁而闻名。

▲这株“荔枝王”已有四百年树龄

村内有一株“荔枝王”,

据村民介绍,已有400年树龄。

它是由明朝万历年间

乡贤陈尚华、陈尚贡

从广西带回的荔枝苗种,

也是村内的第一株荔枝树。

“荔枝是我们的乡愁记忆,也是我们的致富产业,家家户户都种荔枝树。”陈道鑑说,目前村内共种植有200多亩的荔枝树,树龄超百年的荔枝树有200多棵,采摘后的荔枝销往上海、广东、山东等地。

为了做大荔枝产业,从2020年起,馆读村两委还将荔枝园内200多株百年以上树龄的荔枝承包给村民。得益于此,园内荔枝的产量、质量大幅提升,去年产量达到10吨,每斤售价可达40元。

▲馆读村的“状元红”荔枝。连江县融媒体中心供图

为了让荔枝更“红”,

去年,

村里投资45万元提升荔枝公园,

投资40万元修建朱熹讲学堂,

将两种文化元素融合,

打造一处集

休闲娱乐、观光采摘、农耕研学

等于一体的乡村旅游打卡地。