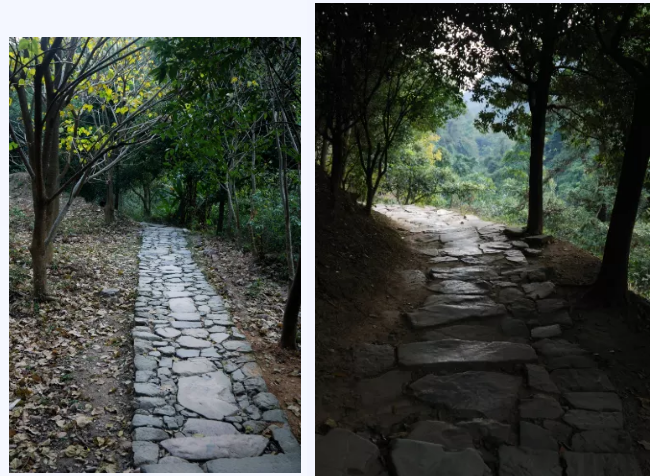

罗源境内的闽浙古道

在福建境内,存在着很多类似的古道资源。如福建北驿道,也称福温古道。

从唐朝开始,作为勾连中央王朝的主要交通干道,其时已出现了福州经延平、建瓯、再出省经浙江的衢州(再至杭州、扬州、开封、洛阳等地)通往京城长安的第一条干道。

而到了宋朝时,由于福建区域的人口、经济更加发达,和周边区域交流往来需求加大,在唐时期道路基础上,通往周边浙赣粤区域的干道已增加至四条。

福温古道:福州经连江、罗源、宁德、霞浦、福鼎至温州的出省通道,福州段起于今鼓楼区井楼门,跨大北岭至宦溪,过板桥,越汤岭,穿降虎寨,进入连江县境。再过潘渡、陀市、朱公、丹阳,接罗源县祥楼。紧接着,经应德、白塔、罗源县城、起步,翻三层岭、历圣殿、叠石、界首,接宁德白鹤岭,全程230里,大部分路段路面宽两米,路面皆以块石铺砌。沿途依山势而建,以位于福州北郊的大北岭、福州与连江交界处的汤岭和罗源县之三层岭最为险峻。

北岭古道

据有关文史专家介绍,福州的大北岭古道就是其中福温古道的遗存。古道是宋嘉祐三年(1058年)怀安知县樊纪募资建造的,由人工在峻岭间开凿而成,依山势修筑,路面铺溪卵石,宽2.5米左右。它是古代福州与内地连接的大通道,特别是古代闽都子弟进京赶考的必经之路。

因此,大北岭又被称为“状元岭”。当年,福州进京赶考的英俊少年大部分走的是这条线路。现在,大北岭古道仍焕发出青春,已成为福州市民登山运动的好场所。

当年,几乎所有福州状元都踏过大北岭古道,而当年在古道上来往的商贾、百姓更是络绎不绝。因此在大北岭古道出口还曾形成宦溪古街,建有客栈、中药铺、京果店、海产摊、肉铺等十余家店铺,可见当年古道的繁华。

古道连接着廊桥,逢山开路遇水搭桥,闽东山区自古出行不易

据专家介绍,古道相当险峻,当地有民谣形容说“北岭石阶三千三,阿爹挑担忙下山。出门月色照山路,回家日头早落山”。

此外,福温古道途径福鼎路段的茶亭又独具特色,它与福鼎的白茶文化息息相关。

福鼎处闽浙交界,其福鼎路段尤为崎岖,“层峦叠嶂,跬步皆山。”

福鼎自古即为茶乡,更是白茶的原产地,早年福鼎地界所有路亭都兼具施茶的功能,并自发形成一套有效的茶亭运作和维持体系,而且在漫长的岁月中,日渐沉淀为颇具地方色彩的民俗传统。

早期境内茶亭大都以宗族形式筹建,如西园高氏、玉塘夏氏、章峰李氏、翁潭萧氏、透埕王氏等望族,其宗谱都有修建茶亭的记载。

宁德白鹤岭古道碑刻

福鼎早年茶亭大都设有茶田,即在建亭同时,于附近另置几亩良田,以田租收入供守亭人生计,一些茶亭配有耳房,为守亭住所。守亭人则负责每天亭内的茶水供应,兼顾该茶亭前后路段的清理和维护。未设茶田的茶亭,便由守亭人定期向周边村民每户收取少量谷物,福鼎民间称之为“茶谷”,都习以为常,可见这种模式亦较为普遍且历史悠久。

福鼎全境皆产茶,一般捐建茶亭的时候,都会在亭边留出几垄荒地种茶,因而茶亭中供应的茶水,大都由守亭人就地采摘,经简单的晾晒、烘干而成,这样制成的茶叶,在当地俗称“粗茶婆”,早年福鼎农村几乎家家户户都会自产,堪称最传统的制作方式,也可视之为近代白茶的源头。

每逢清明前后,古道边居住的村民都会按照传统自发维护道路

考察福鼎境内至今遗存的茶亭,可以发现,各乡镇茶亭大量新建或重修的爆发期,正是19世纪中叶,清道光、咸丰之后,与福鼎茶叶的贸易发展史基本同步。一些茶亭更是直接由当时的茶商、茶人主导修建,如白琳翠郊的十甲亭,参与者便是福鼎茶史上著名人物梅伯珍。

而许多茶亭的修建形制,也出于当时茶叶生产运输的需求。比如,早年翁溪一带茶产量较大,作为外运的起点,翁溪亭便修得格外宽广。马冠亭在当地正常茶亭形制的基础上,另开一面敞墙,则是为了方便大批量驮茶的骡马车停歇。

至于福鼎茶亭中施茶的传统,更是悠久而广泛。一些现存的石碑和族谱,明确刻记“设置茶水以便行人”“增建耳室以为烧茶之所”“添置产业充作常年香灯茶之用”等内容;设茶田、收茶谷等可持续性措施,也是基于长期广泛的施茶传统而形成的风俗。

据估算,截止上世纪中叶,福鼎境内原有茶亭数量应该在200座以上,现在还能找到遗址的,有110处,其中大多数都已被改建或损毁,尚存有保护价值的,共计31座。