武术,是中华传统体育项目,是中国传统文化的意向标识。一提起武术,人们都会自然而然地想到那矫健的身姿和热血向上的精神。

在武术界,有著名的“南拳北腿 东邪西毒”之说,接下来给大家介绍一项福建的非物质文化遗产——虎尊拳。虎尊拳,也称虎拳,是南拳中具有代表性的稀有拳种之一。曾在福州市永泰县一带广为流传,自清末年间引入宁德市屏南县漈下村。

虎尊拳乃是福建省七大拳种之一,属象形南拳类。古代称为“永福虎尊”,是仿生学在武术中运用的典范。

虎尊拳文化的由来

历史上,福建存在崇武之风,为了抗倭寇、恶霸匪盗和镇压他们的官兵作斗争。

虎尊拳创于乾隆年间,创虎尊拳的祖师为永福县(今永泰县)洑口村人李元珠(又名李尔真、李恩珠)。李元珠从小就好习武,他在熟练积山拳与精通牛法、狮法等诸多拳艺基础上,仿虎之形,取虎之技,猛虎之威贯之以理,精心创编了虎尊拳。

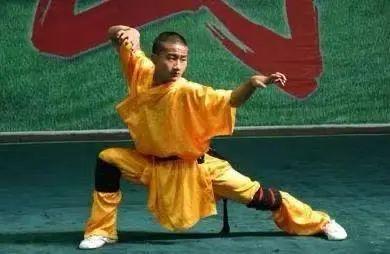

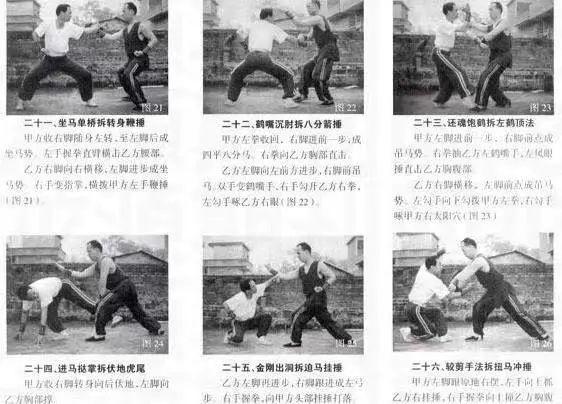

虎尊拳的拳理主要是通过模仿老虎奔串、扑食、跳跃等动作特点来作为虎尊拳的动作基础,加上武术具有的技击攻防的要点特性创编而成。拳法特点以老虎的动作形态作为拳,其虎意为之神,进行用气调动全身气力,在发功用劲时双眼怒目,虎视眈眈,具有两爪可拔山河的怒虎出林之势。

虎尊拳与屏南的因缘

在过往,屏南一带盗匪众多。乾隆时期的《屏南县志》中记载,屏南县四面环山,树木密集。当时匪徒猖獗,数目众多,村民又对其毫无办法。当时的漈下村村民为了维持生计,带着自己种的菜或山珍步行来到福州的集市交换货物。村民在往返途中必须经过林木繁茂的山路,经常受到盗匪作乱,使他们很是苦恼。

虎尊拳传入漈下村之前,这里的村民已经开始习武,时间追溯到明朝正统年间((1436~1449)。漈下村甘氏始祖甘细旷自浙入闽定居漈下村之后,时常受到贼匪的欺凌与本地大姓人家的排挤。甘细旷在明成化年间(1465~1487),他在漈下村建造城楼、创办武馆、聘请武师至漈下教拳、亲自率领功馆教授骑射及兵器技术。于是甘氏家族名声大震,在村中的地位也逐渐的攀升。随着时间的流逝,在清代后期,外姓人士逐渐淡出,甘姓也随着成为了漈下村的唯一大姓。

虎尊拳也就是在清嘉庆年间(1796~1820),甘氏要创办武场的时候开始流入漈下村。

虎尊拳武艺在当今的价值

健身

虎尊拳,仿虎之形,取虎之技,融为拳意,此拳以凶猛凌厉著称,要求出招要以腰带力,做到刚健有劲,以气催力。其中手法有压、按、搂、抓、摆、撩等;腿法有勾、踹、蹬、踢等;其步法有跑步、马步、弓步、独立 步等,演练此拳可锻炼力量,增强斗志,能够达到改善人的精、气、神,精气相连,气血相通。虎尊拳练习可以使得练习者身心得到锻炼,使得精气浩然和平,刚正不阿。

进德

在习虎尊拳之前,每个拳师都会向习虎尊拳的学生们进行武德上的教导,让其传承虎尊拳的文化精神。在学习虎尊拳时拳师都会以“尊师重道、伸张正义、除暴安良助人为乐等”做为武德的信条,并会把武德看的非常重要。

在漈下村的大武馆中有贴着这么一幅字画,在其上面有个很特别的地方,就是其中风火院三个字,在风火院中的火字是倒着写,这是时时刻刻告诫弟子及自己必须把火压着,心胸必须做到宽广,除非是在必要情况下才出手,一般事情讲究退一步海阔天空,所以把火倒过来写,这就是其武德之魅力。

经济

漈下村内开设了许多传统武术武馆与武术基地,随着该村被评为“中国历史文化名村”之后,在武术弘扬方面,当地采取了政府的介入,大力的宣扬与开发武术文化和民俗文化等举措,把漈下村打造成“生态旅游”乡村。再加上政府采取的相关的一系列的措施,包括武术文化遗迹的修缮、武馆开设、武术传承人获得经济补助等,都鼓舞了村民对于传承武术的热情。

在漈下村,虎尊拳的表演是一个必备的民俗节目,游客可以跟着武者一起打拳,体验虎尊拳的魅力。如今虎尊拳武术作为漈下村的副业,增加了村民收入。

社会

虎尊拳作为传统体育文化的组成部分,本身的文化价值也随着社会的变迁而改变。在岁月不断冲刷的过程中,它和现在的文化形态相互融合渗透,当今社会特有的政治、经济、文化融合为一体。

武术自身的魅力可以给人带来积极向上的氛围。虎尊拳的贡献不仅在精神,它还能给人们带来物质财富和身心愉悦。

守护传统文化

据悉,目前虎尊拳武义主要通过政府、武术协会、民间三个层面发展,这几方面对虎尊拳在政策、宣传、资金、场地、人员等多个方面进行推动。

结语

传统武术是中华民族辉煌璀璨的文化遗产,它在增强国人的体魄,丰富我国文化方面起到了不可磨灭的贡献。