一个地方要拥有长远的产业发展,需要技能人才的发展与之同频共振。而当人才有缺口时,又该如何补充与培育属于自己的应用型、技能型人才?近年来,秀屿区将科教兴区排在首要位置,为全区的职业教育扩容提质,以特有的人才培育思路,擘画职教新蓝图。

对接需求瞄准产业发展新坐标

近年来,秀屿区不断加强产学研用合作,引导人才向企业流动、向项目流动、向生产一线流动,促进科研成果转化为现实生产力。

以秀屿区石门澳产业园为例,这是一个主攻新型功能材料产业的园区。该园区依托“人才链”延长“产业链”,目前已招引永荣CPL、丙烷制丙烯、三棵树涂料等多家上下游核心关联企业。

上月,福建永荣科技有限公司与闽南科技学院签订协议,以人才和研发两个方向为主,共攻技术难题,同育技能人才。公司副总经理张弦介绍,今年以来,公司已与国内多所高校建立产学研合作。明年底己内酰胺二期项目竣工投产后,相关技术员工缺口超800人,未来三年,仅公司CPL和丙烷产业链及配套项目,将吸纳超5000名技术人员。

与此同时,福建省三棵树新材料有限公司质感车间生产经理叶伦勇也提到,投产后,对应用化学等相近专业的人才市场需求量将大增。

产业人才的缺口,是摆在当前的现实问题。

按规划,秀屿区职业教育已瞄准产业发展新坐标,以6个园区为服务载体,主动对接园区企业对技能人才的旺盛需求,就化工、能源、医疗等产业做好人才储备。未来,还将紧盯电工、钳工、电商等基础专业和服装、珠宝、化工、机械等特色优势专业,培养适用型和创业型人才。

校企合作探索人才培养新模式

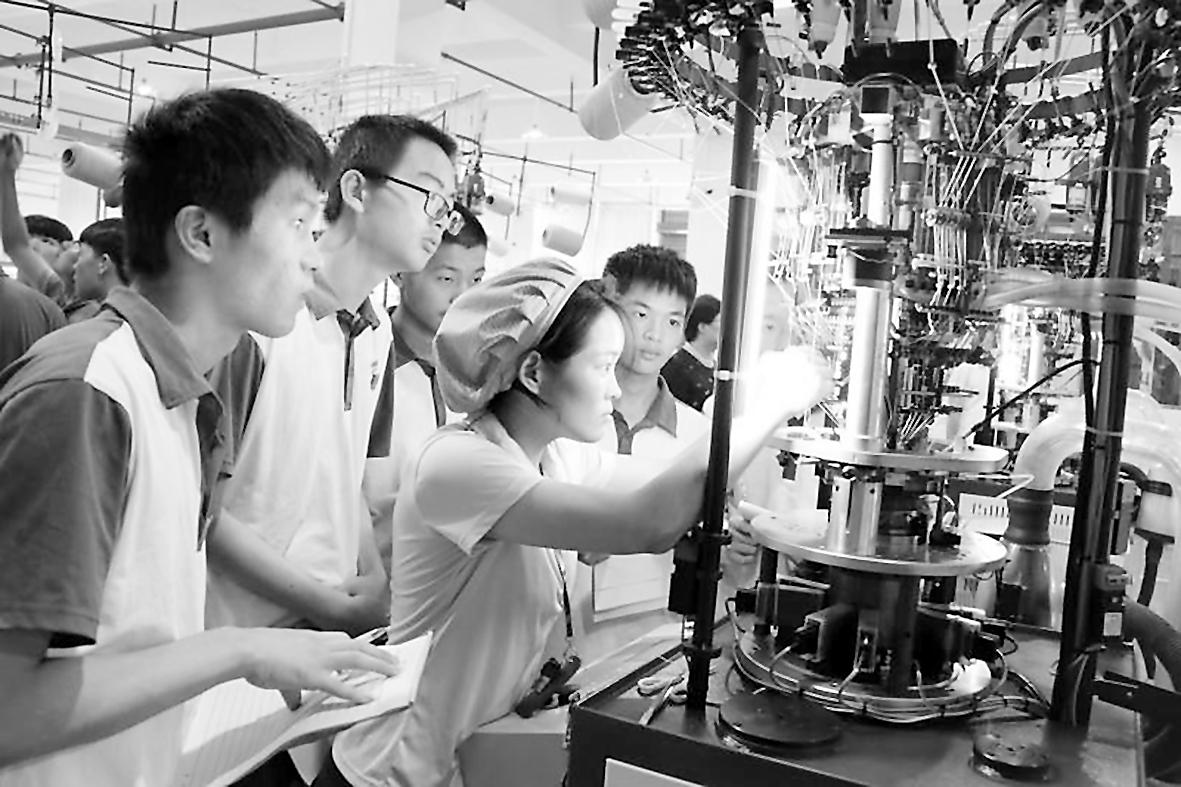

6月23日,莆田工业职业技术学校四新校区(华峰学院)大礼堂内,举行了一场闭学式暨顶岗实习誓师大会。当天下午,这批学生走进华峰华锦有限公司,开始一年的实习生涯:第一个月进入车间培训,第二个月即定岗定位,与公司正式员工同工同酬。

这批450多名学生分别就读于机电技术应用、工业自动化仪表及应用、服装制作与生产管理、纺织技术及营销、产品质量监督检验等5个专业,实习期间按专业进入企业相应岗位。

近半年过去,他们羽翼渐丰。

12月17日下午,董碧君完成常规的产品拍摄、修图、辅助设计师完成设计稿工作,稍作休息。作为公司产品设计部的一名设计员,她在实习期内,一个月工资到手近4000元。“来这实习,和我想象中的差距不大。未来,我想往设计师的方向走,这里有很好的平台。”董碧君说。

莆田工业职业技术学校四新校区有关负责人介绍,对于大部分企业而言,参与产教融合的直接动机是获得优质技能人才。那企业如何留住人才,避免“竹篮打水一场空”?莆田响应国家政策,早在2019年即开展多元投资主体共建职教试点,引导地方龙头企业、职业院校等主体,打造“校企联合体”,探索“招生即招工、入校即入厂、校企联合培养”的技能人才培养模式。

华峰华锦有限公司是当地最早一批开启校企合作的企业之一。“我们从第一学期就植入华峰特色课程,开设实训室,加强学生对企业的黏性。”华峰华锦有限公司人力资源中心高级经理胡白桦说,华峰公司与学校共同制定人才培养方案,共同设计教学过程,开展人才订单培养,闯出一条人才培养前置的新路,也为缓解产业人才缺口提供了一个解决方案。

搭建平台形成综合教育新体系

“如何培育自己的应用型、技能型人才,是紧要事。”秀屿区教育局有关负责人介绍,起步虽有些晚,但步伐不慢。当前,全区正在逐步建立职业人才培育基地。要走在发展职业教育的前列,建立创新创业教育产业园十分必要。即企业提供资金、技术、项目来源,职业院校提供研发人员、项目立项、场地等,充分发挥政府政策引导和资金扶持作用,打破校企壁垒,从而形成一个以项目研究、科研成果转化、人才培养、项目投资为一体的综合教育新体系。

今年,秀屿区与新希望教育集团联袂筹建职业教育产业园。项目一期规划用地面积508亩,投资12亿元。拟选址在秀屿城区南部苏塘分区,距区政府约2.5公里,距国家级500亿纺织新面料循环再生纤维产业园区3公里,距国家级千亿新型功能材料产业园区5公里。

秀屿区政府还计划投资3.2亿元,选址当地的核心地块土海湿地公园东侧,用于莆田市工业职业技术学校新校区建设。目前,一期项目正式开工建设,建成后预计新增中职学位3000个。

“人才承载平台搭建起来,自然就培育出人才,我们再对接好全区主导产业和区域性、行业性需求,未来城市发展和产业发展就有了源源不断的动力。”秀屿区委常委、组织部长陈涛说。