c29044a7-13e0-40eb-8ad0-789e8f2a3342.png)

c29044a7-13e0-40eb-8ad0-789e8f2a3342.png)

【编者按】

闽都之光,薪火相传。

今年3月24日,习近平总书记来到福州三坊七巷考察,听取福州古厝和三坊七巷保护修复等情况介绍,还步行察看南后街、郎官巷,参观严复故居。习近平总书记多次强调,要“让历史说话,让文物说话”,“让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产都活起来”。

今年,第44届世界遗产大会在福州举办。保护好历史文化遗产,留住文化根脉、守住城市之魂,打响闽都文化国际品牌,为加快建设现代化国际城市夯实文化根基,势在必行。

为此,《闽声》杂志重磅推出《清风来故人——近世闽籍名人墨迹摭谈》,该书为闽籍书画鉴藏的实物佐证,四十余位名家旧墨,两百页二十万字,百余幅配图,涉及晚清民国学界、政界、商界、书画界、收藏界、宗教界、教育界、文学界等领域,具有不可低估的史料价值和艺术价值。

本书为兰若先生书画鉴藏类随笔专著,涉及原作、释文、小注、考证、鉴赏、评论等诸多知识版块。我们将陆续刊发《清风来故人——近世闽籍名人墨迹摭谈》的精彩内容,与您一同回归“旧时明月”,触碰那些有历史、有温度、有趣味的文字,领略博大精深的闽文化精神风貌。

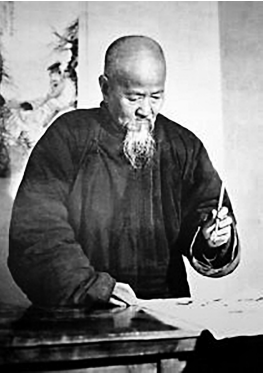

李耕(1885 — 1964),初名李实坚,字砚农,号一琴道人、大帽山人等,堂号菜根精舍。福建仙游人。著名画家,擅长古典人物画,尤以佛像画称著。山水花卉功力亦深,兼通书法、诗文、雕塑。著有《菜根精舍论画》等

闽地书画,至明清之时开始兴盛。吴彬、李在、曾鲸、华岩、上官周、黄慎诸家彪炳画坛。到了近现代,以李霞、李耕为代表的传统人物画更具地域特色。他们出身布衣,画风粗犷、率直、生动畅快,乡土气息浓郁。尤其是才气横溢的李耕,在笔墨中大胆地溶入个性、意趣、情感,特色鲜明。

李耕天资颖悟,自幼喜欢画画,常以瓦砾为笔以地作纸,所描摹人物状惟妙惟俏,村邻呼其为“神画童”。他只上过两年私塾,因家道贫寒,九岁即辍学在家,随父学画。其父李墀,擅长壁画和画像。李耕深得家传,随父辗转于莆仙等地,为寺廊作壁画,也替百姓画像。李耕逐渐从民间画师脱胎成为文人画家,他曾经只蘸一次墨,用十八笔一气画成一尊弥勒佛,奇趣横生。此幅画参加 1925 年东南五省画展,被评为第一。徐悲鸿高度评价李耕作品:“有以奇拙胜者,首推李耕,挥毫恣肆,可以追踪瘿瓢,其才则中原所无!”徐悲鸿还热心推荐李耕赴南京中央大学任教,后终因战乱未成。当时在闽南弘法的弘一法师看了李耕的画,将他与北方的齐白石相提并论,推崇二人为“北齐南李”。

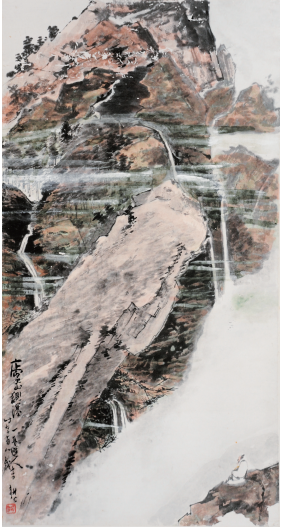

李耕《庐山观瀑》轴 纸本 设色

解放后,李耕振奋激情,坚持不懈探索绘画艺术。1961 年 11 月,李耕与闽籍名画家陈子奋、李硕卿在北京举办福建三画家作品联展,深受好评。北京人民大会堂建成之时,李耕应邀作巨幅《松青鹤白东方红》《万古长青》等巨幅作品,深受世人所珍爱。其后创作了《愚公移山》《女娲补天》《鲤湖飞瀑》等巨作佳构,扬名美术界。他热心亲传技艺提携后学,以其名字命名的李耕国画研究所,丹青好手辈出,莆仙一带逐渐形成了“李耕画派”。

李耕一生致力于历史人物画创作,其作品多以历史经典故事和民间传说为题材,其兼具民间画工和文人画家所长,能用最精炼的笔墨塑造出逼真的神态,且具文人画趣味。他重写意,强调 “缘物寄情”,入妙传神之处,寥寥几笔,即令人物形神兼备,形象逼真,生动气韵。人物形体夸张近乎失真,却给人以丰富的想象。

人与器物,冥冥之中,似有缘定。余收藏李耕晚年所作《庐山观瀑图》,系从名门之后传出,得之颇费周折。李耕这幅写意山水大手笔,奇崛生妙境,实为其晚年精品。作品以巨峰深谷高士幽游为主题,意在通过描绘宁静清幽的气氛,寄予隐逸思想和自娱情调,颇具“空林无一事,竟白看泉生。日落江云生,忘泉亦忘我”之意境。此图构图奇特,他匠心独运,善于取势。绝大篇幅描绘匡庐之峭拔,主体突出,画面上山不封顶,仿佛越过画外,山之体魄更显。继而山峰如覆如盖,层层叠叠,泉瀑孤悬、云霭缭绕其间,山与云、石与泉的虚实穿插,错落有致。既增山之厚重,又加云泉之灵动。重山叠嶂与云雾瀑布之间,凝重寂静与轻盈飘动形成对比,产生云水愈动,山峦愈静的审美意趣。

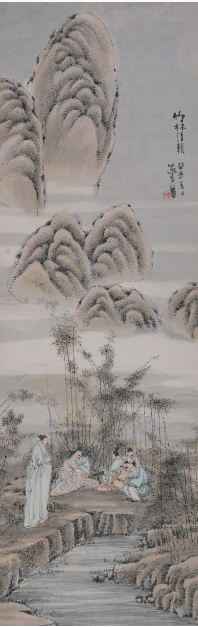

李耕《竹林清籁》轴 纸本 设色

更有甚者,一座巨峰突兀而出,从左下端倾斜而上,可谓动感中透着险峻,险峻更促成矗立而起的山的气势,如此出势,使整个画面极富动感的视觉效果。画面下端大片虚白,仅以一角山坡相托,一位高士端坐其上,观瀑沉思,此刻完全沉浸山水清音中。此高士人物造型准确,几笔信手勾来,惟妙惟俏,画家出类拔群的人物造型功力可见一斑。这种上重下轻,上实下虚的物象安排,显然有悖于人们通常寻求重心稳定的视觉习惯,却因此使人产生一种“奇”、“险”、“动”的图式感受,这种构图方式和物象形态,显然不只是一种主观营构,而是画家对山川写生积累后的自然天成。那奇特而不狂怪,险绝而寓有平稳的布局,显示了李耕经营布势的娴熟本领,也体现了其山水对动感和气势的追求。

余收藏的另一幅李耕中年时期描绘竹林七贤的《竹林清籁》图轴,七位高士神态各异,人物线条高古,敷以淡色,更显清雅超逸。此幅佳作既体现画家传统功夫,又具显个性特点,洵为佳作!

如今,虽然这位来自乡间的画家已远去了,但其作品仿佛还掩映有先生的影子。余敬重这位蛰居在乡间,朴实、憨厚、宽容的老人,他有着一颗美的灵魂,他是位真正的美的创造者。