建阳,位于福建省北部,建溪上游,武夷山南麓,是福建省最古老的五个县邑之一。

此地文化璀璨,五代两宋时期是福建的政治、文化中心,尤以建窑建盏为代表的黑釉瓷,闻名于世。殊不知,文风熏染的建阳亦是“图书之府”。

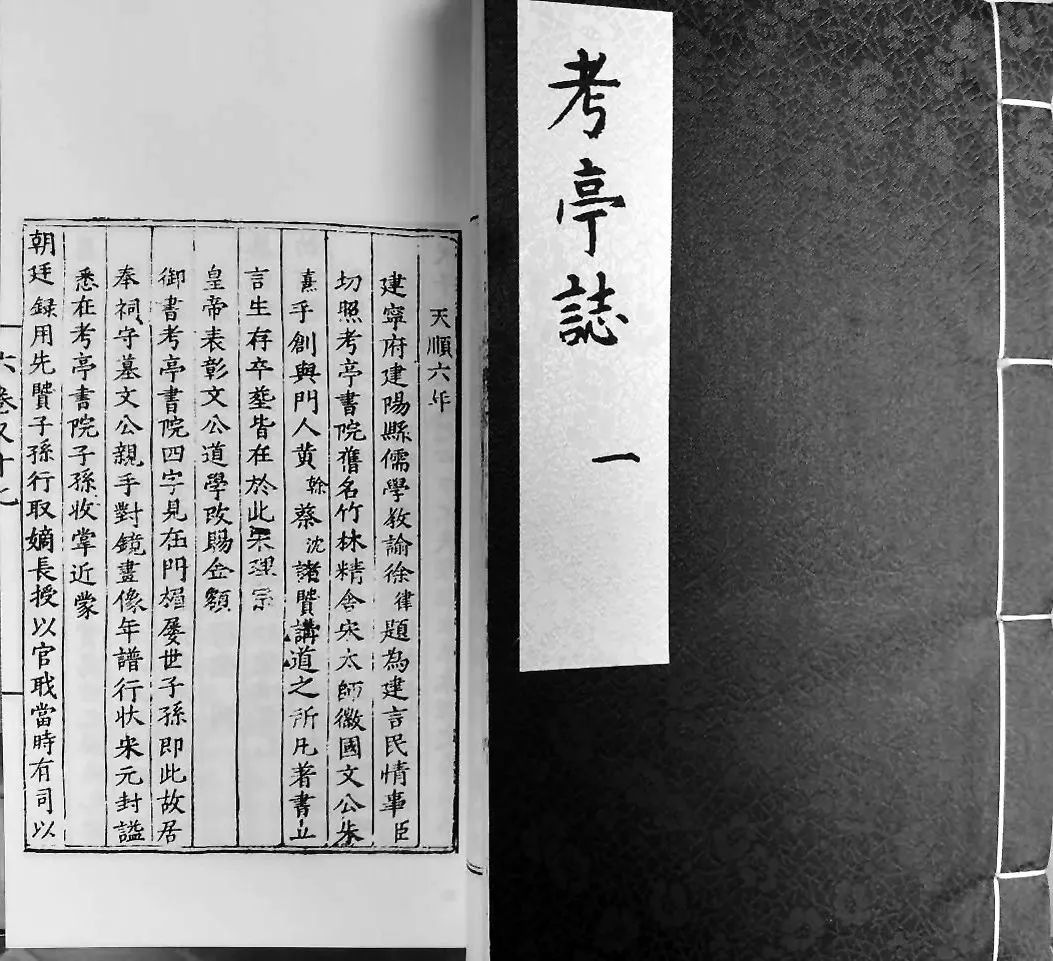

建阳古城·考亭古街

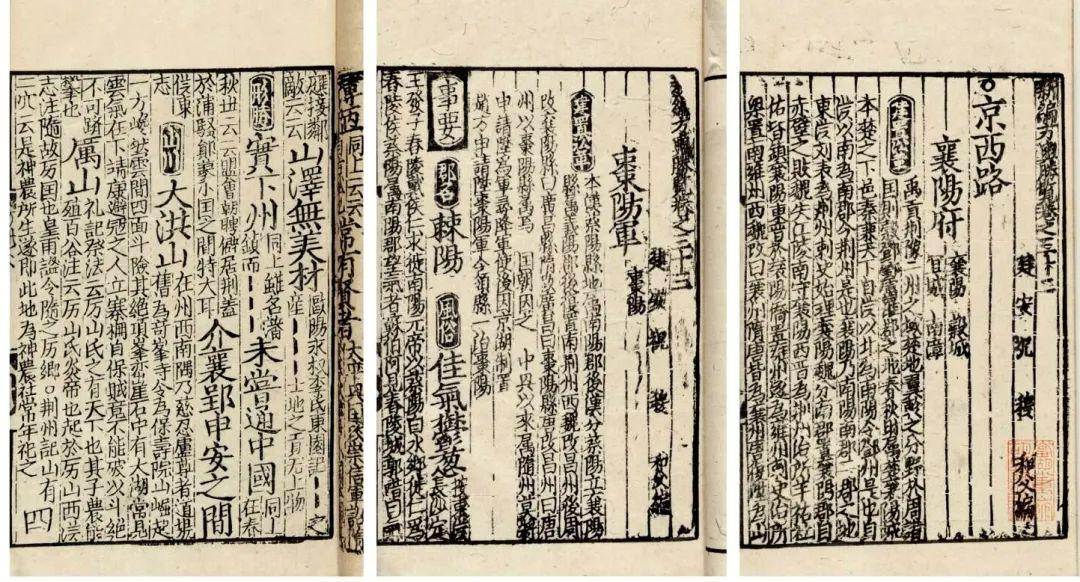

建阳刻书历史十分悠久,始于五代,盛于两宋,延续于元明,直到晚清。北宋时,建阳已是全国四大雕版刻书中心之一。元明时期,建阳麻沙、书坊的雕版刻书技艺更是闻名遐迩。

有宋一代,建阳书坊的雕版刻印书籍很傲娇,建阳出的叫“麻沙本”,也叫“建本”、“闽本”,与临安(今杭州)的“浙本”、成都的“蜀本”齐名。

建本,还创造了多项第一:世界上最早的版权和著作权文告、最早在图书封面上做广告、创造了仿宋体等等。

今天,小编就带大家去“翻阅”建本书籍,感受一番900多年前的文墨书香。

建本雕版

1兴起:文教勃兴,书香浸染

教育兴则人才兴,人才兴则事业兴。

由于读书成风,福建人才辈出,如思想家朱熹、李贽,书法家蔡襄,天文学家苏颂,著名将领施琅,世界法医学鼻祖宋慈,史学家郑樵,词人柳永,民族英雄郑成功、林则徐,思想家严复、林纾,爱国华侨领袖陈嘉庚,文学家冰心等。

建阳雕版刻书发达,和当时当地的社会、政治、经济、文化、地理乃至人口等方面都有密切联系。

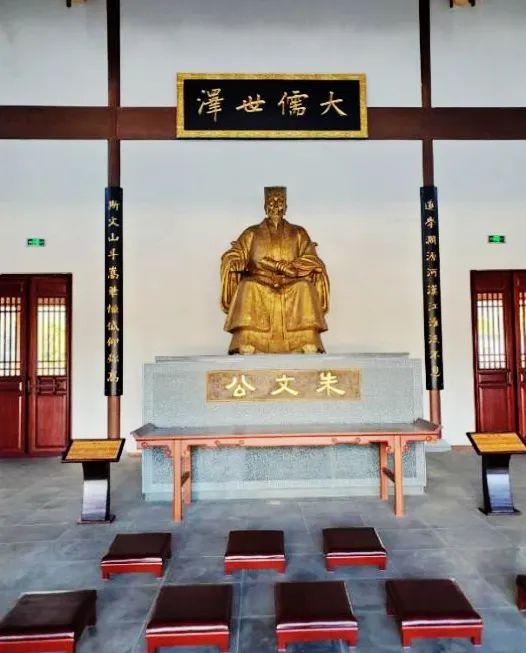

建阳考亭书院内的朱熹像

两宋时期,闽北因地处东南,远离战火,相对安定,这为当地及福建赢得前所未有的发展时机。特别是宋都南迁,闽北成为沟通福建与外省的走廊。大批中原人士南迁,建阳成为传播中原文化的重要基地。

建阳盛产梨木,品种有雪梨、面梨、冬梨、早花梨、铁梨、木梨等。这些梨木,或红或白,质地优良,都是刻制雕版的好材料。另外,闽北还盛产毛竹,用毛竹造的纸,质地坚韧,是印书的好材料。

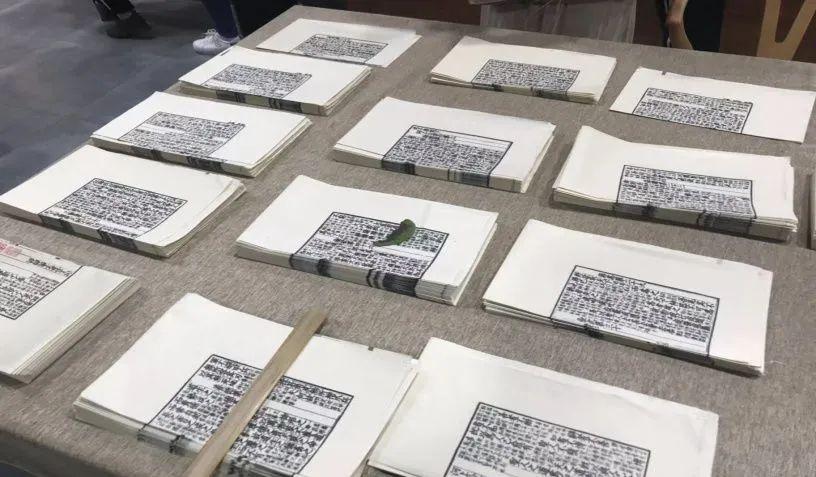

制作精良的建本书

文化中心的南迁,使得福建文化在多方面引领全国潮流。如科举文化,两宋福建的进士多达6869人,占这一时期全国进士的五分之一强。据《宋史·宰辅表》统计:两宋福建位至宰辅的有35人,其中闽北就有15人;《宋史·儒林传》介绍福建名儒18位,其中闽北的占9位。

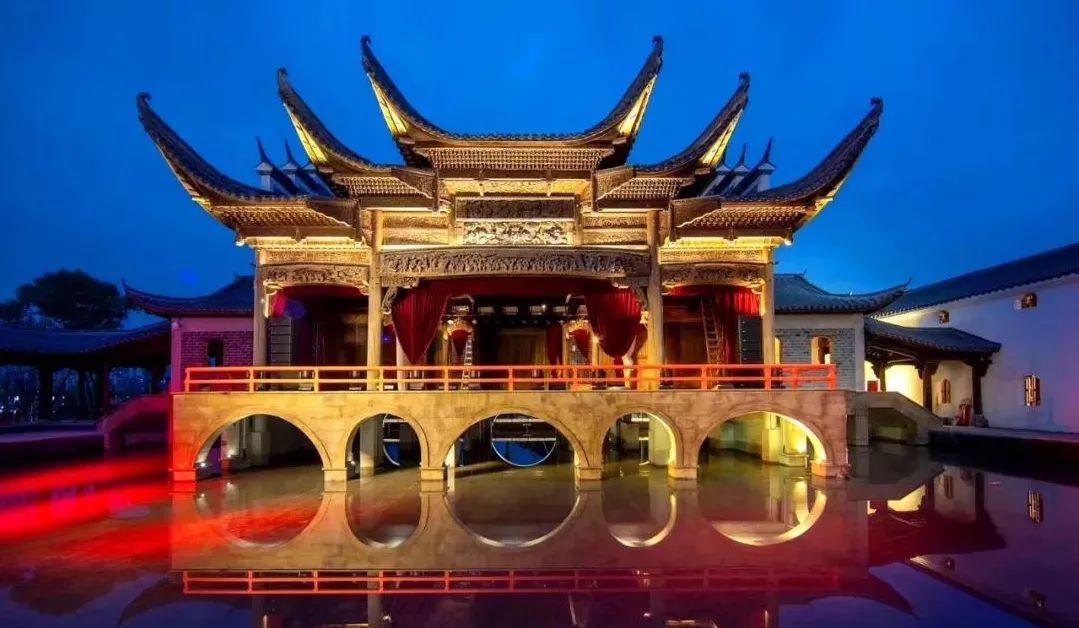

建阳是11世纪福建的“大学城”(图为著名书院考亭书院)

值得一提的是,以朱熹为代表的“考亭学派”在此讲学传道。书院林立,讲帷相望,来这里读书的不止是建阳子弟,四方众多学子也负笈来学。建阳因此成为当时的“大学城”。最鼎盛时,仅麻沙一带就兴办书院近20所。

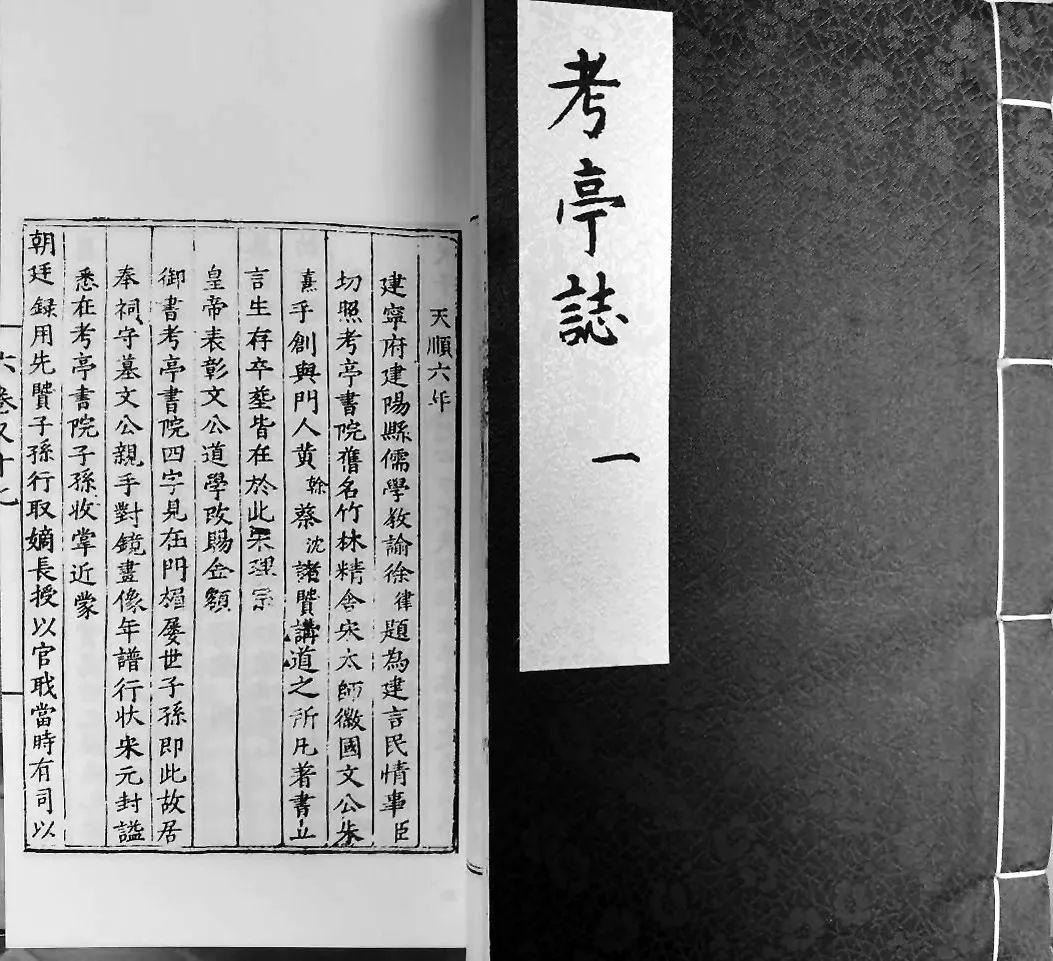

建本《考亭志》

书院文化为建阳刻书业的发展提供了良好的环境,使建阳雕版刻书的数量居全国之首。朱熹在《建阳县学藏书记》中称:“建阳版本图书,上自六经,下至训传,行四方者,无远不至。”

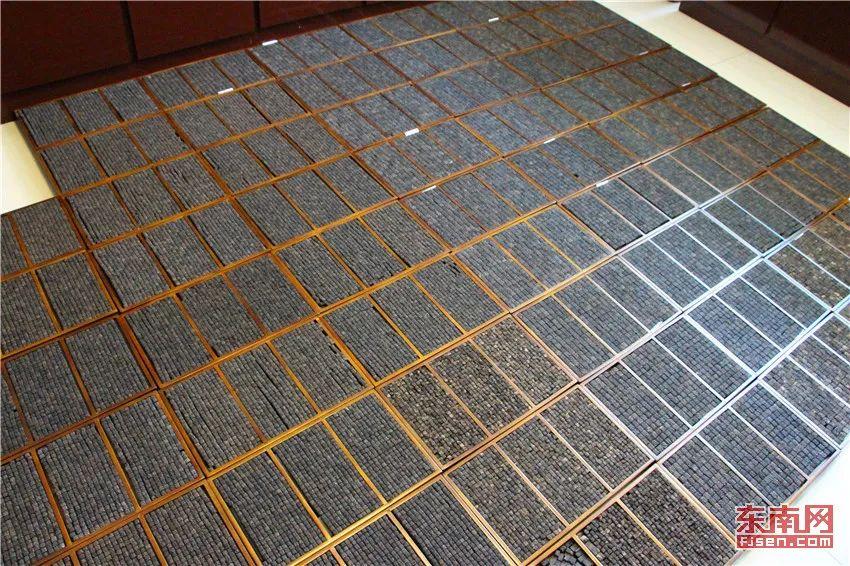

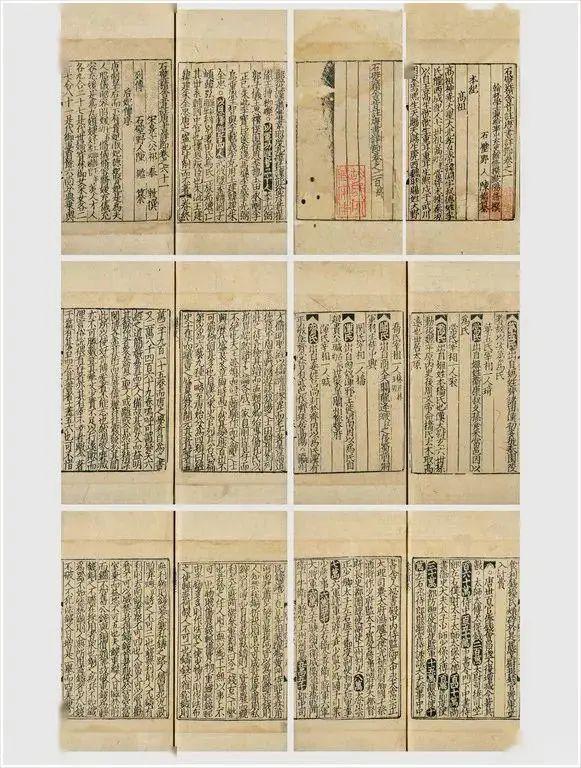

现存的建本雕版见证了建阳刻书业的繁盛

2创新:多项第一,善本高度

建阳刻印出版的图书俗称“建本”,“建本”刻印的书籍门类齐全,数量众多。有时,建本又称“闽本”,就是福建刻本,表明建阳的刻书业,代表了福建刻书业的主流。

“建本”图书书籍门类齐全,数量众多,创造了多项第一,并创造了宋代图书的福建“高度”。

《中国古籍善本书目》称,历代“建本”图书,被列为国家级古籍善本的,史部书480种、子部书505种、集部书304种、丛部书8种。《古今书刻》(周弘祖著)称,建阳刻书仅在明代就已有366种。明嘉靖《建阳县志》著录建阳书坊的刻书多达451种。

门类齐全的建本书

世界上最早的版权和著作权文告

世界上最早的版权和著作权文告就是诞生于建阳,是南宋时期由著名理学家朱熹的学生祝穆发布的。

祝穆晚年在福建省南平市建阳区麻沙镇水南村,编刻《方舆胜览》《四六宝苑》被当地书商大量盗印。他通过官府,发布文告,严禁盗版。这一年是宋嘉熙二年(公元1238年),发文的官方机构是两浙转运司和福建转运司。这比《不列颠百科全书》认为“著作权的原始形式发生于15世纪后期”早了200多年。

宋本祝穆《方舆胜览》书影

最早的图书封面广告

宋以前的书籍,没有封面(书名页),书名一般只出现在卷端首行,作者题名则在书名之下。

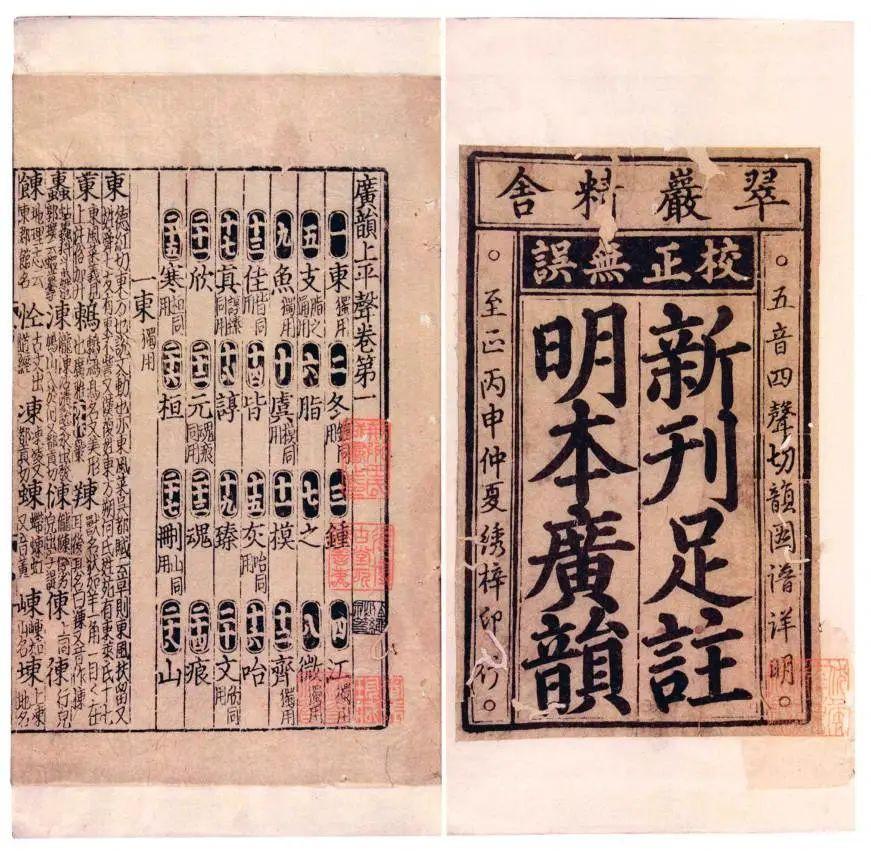

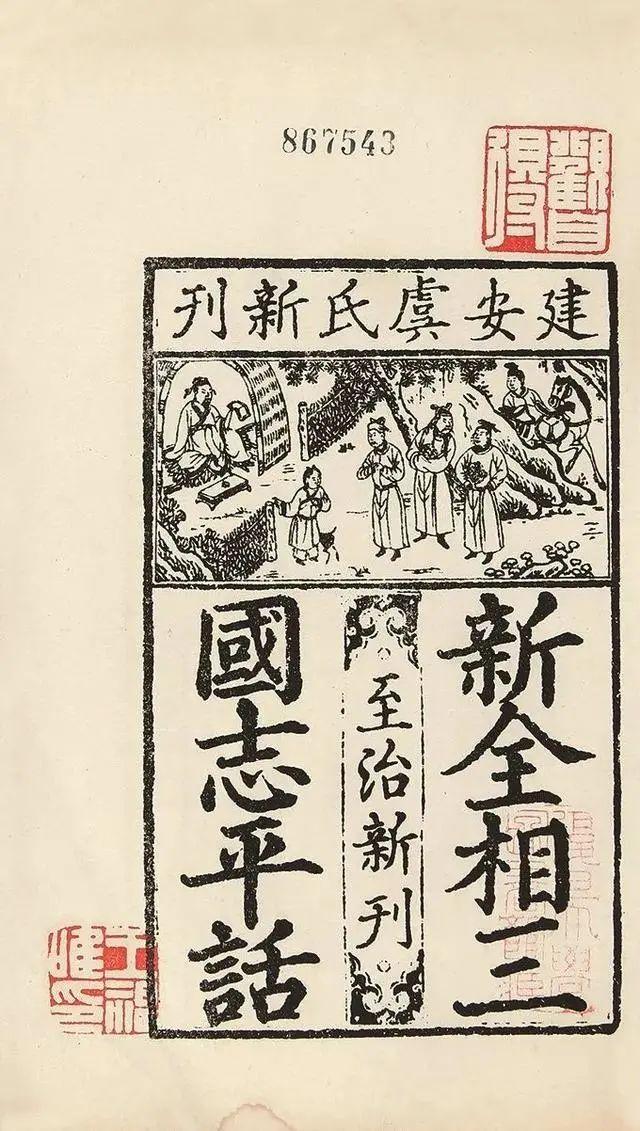

现存最早的图书封面是至元三十一年(公元1294年)建安书堂刻印的《新全相三国志》。封面中绘“三顾茅庐图”,上为横书“建安书堂”,中有“甲午新刊”,上下有花鱼尾。此后,又有建安虞氏刻印《全相评话五种》,其中《三国志平话》封面图案与建安书堂本极其相似。其余几种,版式也与此类似。至正十六年(公元1356年)刘氏翠岩精舍刻本《新刊足注明本广韵》,八个大字是书名;上面横书“翠岩精舍”是出版单位。左边竖排“至正丙申仲夏绣梓印行”署明出版时间,右边竖排“五音四声切韵图谱详明”是编纂体例,已经有了在图书封面上作广告的创意。

建阳书坊创造的这种有书名、作者、出版单位和时间的封面,引领全国的潮流,在各地得到效仿和普及,并沿用至今。

刘氏翠岩精舍刻本《新刊足注明本广韵》

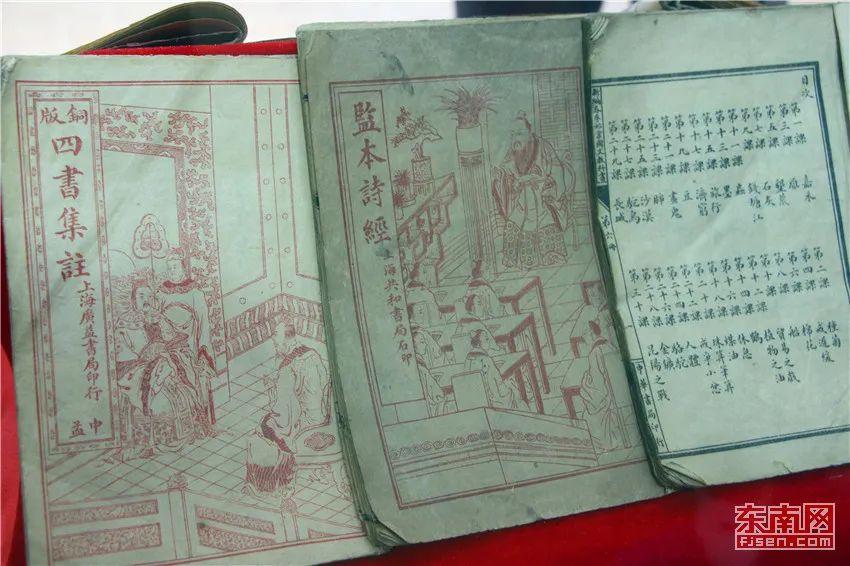

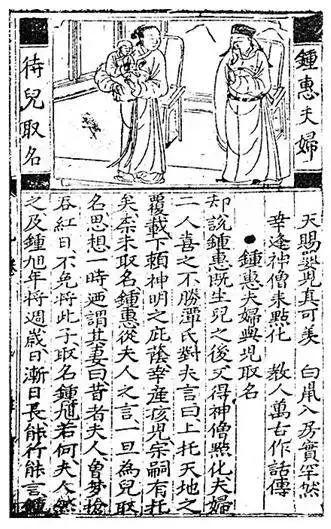

最早的图书插画

建阳书坊的刻书家为招揽读者,大量创作、出版小说题材的图书,有的还将绘图插入文中,开创了古籍图书插画之先河。因此,在正文中加插图是历代建本的一个重要特点。

其主要特征是上图下文,以图辅文。历史上,最早将儒家经典配上版画插图,使文字古奥的典籍得以通俗化,以便读者阅读的,是南宋时富于创新的建阳书坊。传世的刻本还有《六经图》,“纂图互注”诸经诸子等。

建本书为儒家经典配插图

另外,著名通俗小说《西游记》、《三国志》、《水浒传》、《杨家将》等的最早版本,均出自“图书之府”。

建宁本书的插图

建本书开创了古代图书插画的先河

新创仿宋体

由于书工的书法造诣和师承对象不同,建本采用的字体是多种多样的。如有仿宋徽宗瘦金体的南宋初建阳刻本《周易注》《晋书》;有仿欧阳询体的“汤注陶诗”本等。但总体而言,宋代建本的书体多似颜(真卿)体和柳(公权)体,如宋刻本《周礼》《礼记》,以及黄善夫刻印的《史记》《后汉书》等,其书体的间架笔势和笔意,均在颜、柳之间。其特点是结构方正,笔画严谨,锋稜峻峭,瘦劲有力。

建本书多元的字体

我们现在被广泛使用的“仿宋体”,它的来源就是宋建本版刻字体。由宋徽宗赵佶创造的“瘦金体”,在南宋初建阳的刻本中曾经大量使用这种书体,20世纪20年代中华书局根据这种建本版刻字体创制了“仿古仿宋体铅字”,用以印刷其所出版的书籍。这种字体直至现今印刷事业还在使用,称为“仿宋体”和“长宋体”。

由建阳书坊创造的仿宋体,沿用至今

3创新:多项第一,善本高度

建阳刻书业鼎盛时期,天下书商贩者往来如织。“西江估客建阳来,不载兰花与药材,装点江山真不俗,麻沙坊里贩书回。”这是清初诗人查初白对麻沙、书坊盛况的描述。刘克庄任建阳县令时,目睹两坊刻书盛况后大为感慨:“巍巍考亭为宋阙里,两坊坟籍大备,比屋弦诵。”

建阳书坊乡

建阳刻书业以其悠久的历史、辉煌的成就,在中华文化传播史和文化发展史上,做出了巨大的贡献,产生了巨大的影响。这种影响,又由于图书自身的传播力量,而走向全国,走向世界。

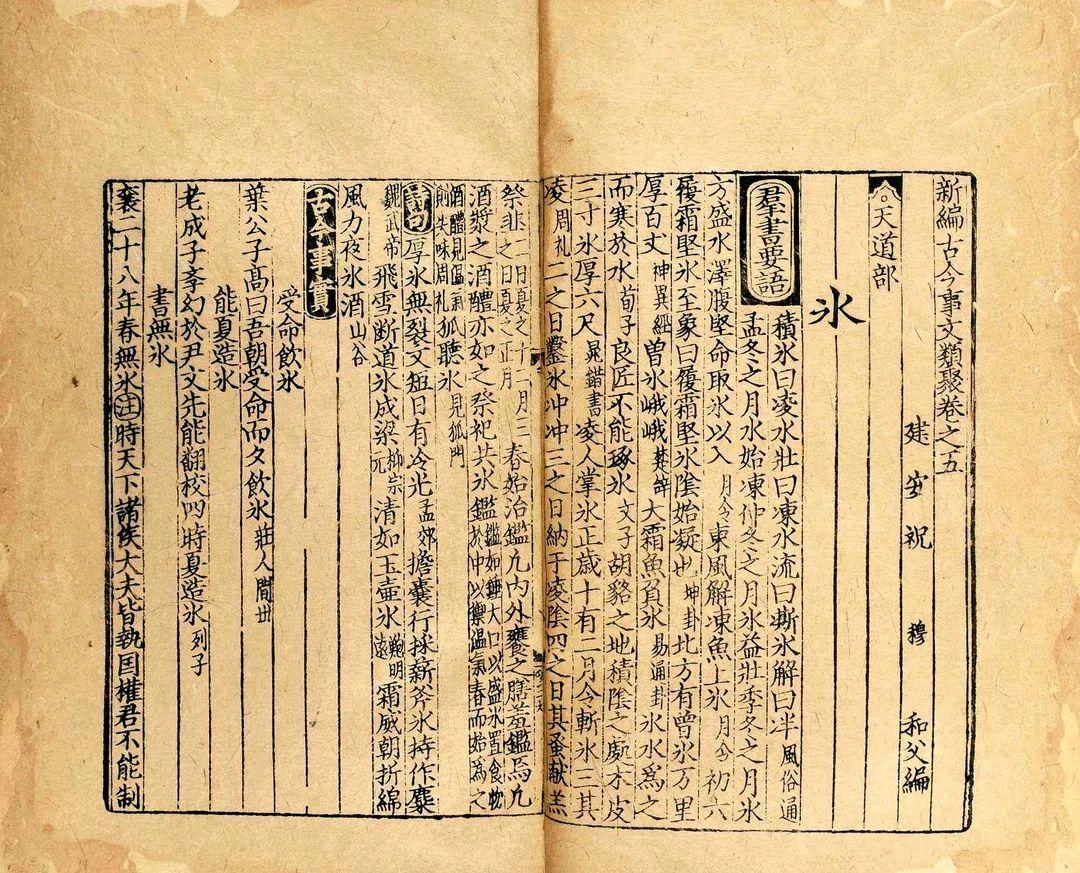

宋代“建阳七贤”之一的熊禾说过:“儿郎伟,抛梁东,书籍日本高丽通。”“儿郎伟,抛梁北,万里车书通上国。”泉州海船就载过五色缬绢与“建本”书籍同新罗的人参、布匹交换。祝穆所著的《事文类聚》麻沙本曾流传到朝鲜,被印成活字本广为流传。

宋代的中国对日贸易,书籍为其大宗,《新雕皇朝事实类苑》就流传到日本。1621年,日本水尾天皇曾将它翻印出来,赐给公卿诸臣,促使日本掀起学习中国文化的热潮。据《中国通俗小说书目》所录,明代建阳书坊刻印的小说,仅《三国演义》一书在国外就有20多个版本。

宋·祝穆《事文类聚》

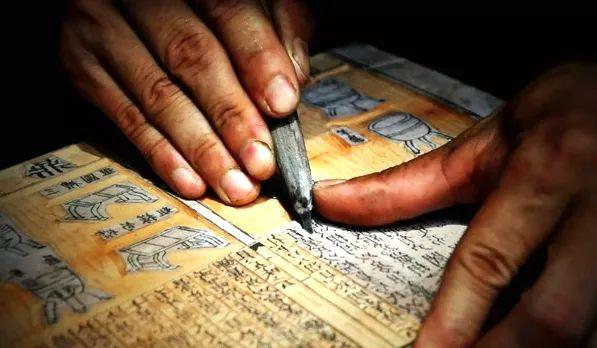

世事沧桑数百年,物换星移几春秋。为恢复、继承雕版印刷技艺,“建本雕版印刷技艺”于2005年10月被列入“福建省第一批非物质文化遗产保护项目”。2015年3月,建阳被国家正式列为“中国印刷博物馆福建建阳印刷文化保护基地”。同年,建本协会成立,并评选出12名省、市建本雕版印刷技艺传承人,大力发挥传承人的带动作用。

2005年,建本雕版印刷技艺被列入福建省首批“非遗”保护项目

麻沙、书坊两地政府重视抓好宣传、弘扬、传承“麻沙本”的工作,从2012年起,先后投资数百万元,在文化广场内建成“建本”展示馆;在“浮翠园”公园内兴建大型“建本”雕刻人物石雕像;在游酢文化广场上设立了“建本”文化长廊;出版刊行全面反映“图书之府”、“麻沙本”的历史沿革及传承、发展的图书《“图书之府”——麻沙》,让广大读者进一步了解“麻沙本”,了解“图书之府”麻沙的丰厚的历史文化底蕴。

建阳建本文化展示馆

未来,建阳还将加大建本人才培养力度,培育更多的建本雕版印刷技艺传承人,推进建本文化研究阐发、教育普及、保护传承、创新发展、传播交流。

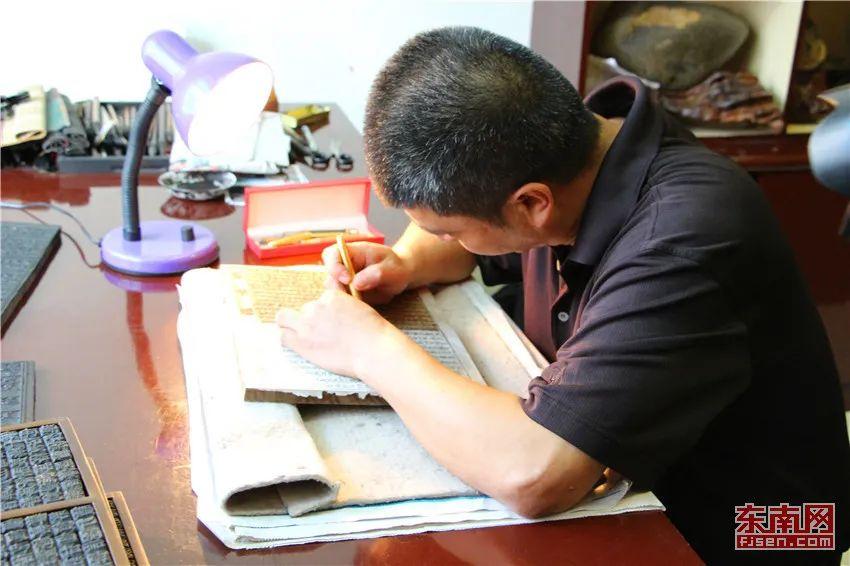

建本文化传承人吴刚展示其精湛的雕版刻字技艺