米线,是大家都很熟悉的一道小吃。

最出名的当属云南过桥米线,麻、辣、鲜、香,吃一碗,味蕾会情不自禁地“跳起舞”,妥妥的幸福感!

麻辣鲜香的云南过桥米线

在福州侨乡长乐区古槐镇也有一种米线叫“高楼米线”。不过,这种“米线”不能吃,只能看,是一项民间手工技艺噢!美美哒!

下面,小编就带大家去高楼村看看这项精湛的绝活吧!

“高楼米线”创作

绝活:源于祭祀

长乐曾经流传一句民谣:“古县米线泮野米,咸楼技艺土蒜料。”

这指的就是高楼米线。“古县”即古槐镇,“咸楼”即高楼村;“土蒜”即一种稻米,为制作米线的原材料。

因此,所谓的“米线”,是粘米成线,来创作出各式各样的造型。

这种用小小米粒粘接而成的艺术品一直流传于高楼陈氏一脉,有百余年历史,该技艺曾消失数十年,近年来被再度挖掘并传承,于2018年入选福州市第五批非物质文化遗产代表性项目。

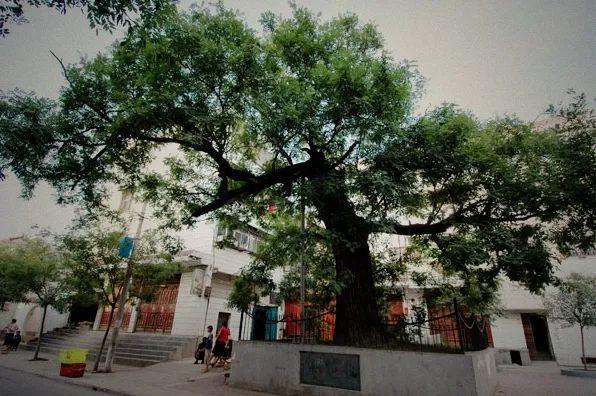

长乐古槐镇

明末清初时,高楼村是当地陈氏望族的聚居地之一。每到正月十二敬祖时,陈氏宗祠总是人山人海,人们除了来贺喜外,更重要的是来一睹高楼米线的风采。

20世纪50年代之前,高楼村几乎家家户户都会制作米线制品,他们制作米线制品的目的,就是为了在农历正月十二夜敬祖活动时展示用。为此,村民们从大年初一就开始设计主题,然后选米粒并染色,精心制作、反复修饰,最后把成品放在特定的木盘上端出。

高楼米线是长乐乃至福州特有的一项民间技艺

正月十二是米线制品展出的日子,当天家家户户都把自家的作品送到宗祠,放置在长桌上,以此祈求风调雨顺、五谷丰登。到了晚上,高悬的汽灯照得祠堂里一片通亮,附近四乡八里的村民都赶来参观,十分热闹。

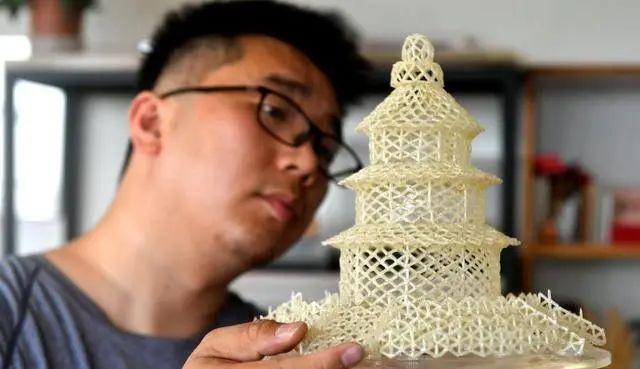

“米线”编织成的宝塔(陈国锐 作)

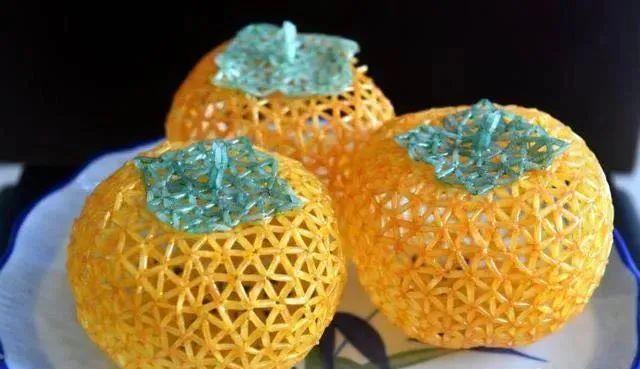

米线作品包罗万象,制作工艺也各有千秋,如制作动物或花卉等,要将米粒染成不同的颜色,成品色彩斑斓;制作亭台、楼阁或小桥、宝塔等,则用本色米粒粘成,成品显得形象逼真;而制作楹联、牌匾之类,则用麦秆、色纸等加以点缀,显得小巧玲珑。

《金鸡报晓》(陈国锐 作)

在欣赏的同时,各户参展作品还会参加评选,分等级被奖励数量不等的银圆,哪怕是最次的也会获赠红烛一对以示鼓励。展示结束后,村民把米线制品搬回自家继续欣赏,有的佳作因保管有方摆放几个月仍毫发无损。

20世纪50年代以后,高楼米线随着村中其他祭祖活动的取消也逐渐消失。如今,当年见过米线制品的老人早已过古稀之年,年轻人更不知米线为何物。

拯救:手艺“回家”

就在高楼米线濒临失传时,当地的一些老人也曾经积极酝酿恢复米线的创作和传承。

2007年,高楼村陈德快、陈声林两位老人,重新拿起镊子等工具,凭着印象创作了《花盆》《双喜》两件米线作品,村里年轻人看到小小米粒竟能粘接成这么好看的艺术品都惊叹不已。老人们热切期盼这一种民间手工技艺后继有人,直到几年之后,这份担子终于被一位“80后”年轻人挑了起来,他叫陈国锐。

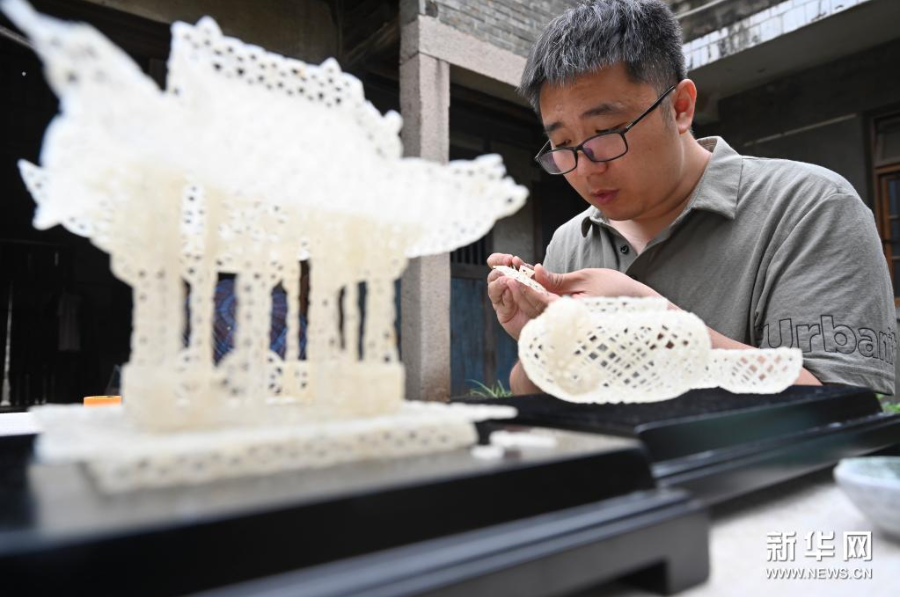

陈国锐在专注地创作

2015年,一位耄耋老华侨回到高楼村,和陈国锐的父亲聊天时回忆起童年时见过的米线制品,老华侨希望毕业于福州大学厦门工艺美术学院的陈国锐能将消失数十年的家乡技艺找回来。可是,当时村中已无人会制作米线,对于村中的老人来说,米线制品也只存在于他们儿时的记忆里。

没有任何实物可参考,陈国锐只能参考村中的族谱,以及到长乐档案馆查阅相关县志记载,同时请村里的老人讲述记忆里对米线制品的印象,再运用自己的想象力开始大胆创作。

陈国锐毕业于于福州大学厦门工艺美术学院,是科班出身

创作米线制品的程序十分复杂,首先是挑选米粒作为基本原料,再按比例用糯米和籼米混合磨成的米浆熬制成糨糊用以粘接米粒,然后根据构想,对不同的造型分别以厚纸片、泥坯等材料为内胎,再将米粒进行组合成形,最后取出内胎。

陈国锐在生火熬米浆

制作高桥米线的材料不是什么品种的米都可以,过去的村民用的是泮野村生长的稻米,因为这种米粒通常有一厘米长比较适合,但现在这种米已经没有种植了。经过数次失败,陈国锐最后选用进口的泰国茉莉香米,这种米平均长度超过7毫米,且均匀饱满、通透性强。

有了原材料只是成功的第一步,制作时每一粒米都要精心组合。陈国锐搭建成功一头小小的米牛摆件就用了约300粒米,并且花了整整一个月的时间。

泰国香米

创作米线工艺品,不仅共叙繁复,而且极其考验耐心

在他的努力下,高楼米线这项失传了70多年的民间绝技“复活”回家了!

村里的老人看到后都欣喜不已。之后,陈国锐进一步提升改造,制作出栩栩如生的凉亭、水果、动物等更丰富的米线物件。他一边制作一边把自己的心得用文字与图片的形式记载下来,形成一个参考的范本,以便让更多的年轻人不断跟进,把这项技艺传承下去。

陈国锐骑电动车经过高楼米线非遗文化长廊

传承:留住乡愁

2017年,高楼米线的知名度再次打响。

祭祖时,海内外乡亲纷纷慕名而来,就为看一眼这失传已久的老工艺品。这也给了陈国锐莫大的信心。

创作中的陈国锐

“买回来的米,还得再筛一遍。大米里断掉的、有裂纹的、短的、不透明的米粒都不适合。”在陈国锐看来,历史流传下来的步骤要尽可能保持原汁原味。挑选的米粒比例一定得完整,作品呈现的效果才会好。

“制作过程中,我也感受到高楼米线带给我的匠人精神。可以让自己浮躁的心慢慢静下来,专心致志地做一件事,做好一件事。”

每一粒米的粘结编缀,都凝聚着陈国锐的匠心

在陈国锐的努力下,高楼米线于2018年被正式列入福州市非物质文化遗产名录,成为福州“古老又年轻”的非遗项目。

陈国锐认为 :仅有他一人会做高楼米线,远不能让高楼米线长久留存。

2019年,在多方支持与配合下,古槐中心小学成立福州高楼米线非遗传习基地,由陈国锐担任这一技艺的传承教学老师,一大批学生参与学习制作高楼米线。

陈国锐在指导古槐中心小学的学生们学习米线工艺品制作

2020年6月,福州高楼米线非遗传承基地被评为“福州市非物质文化遗产项目传承示范基地”。陈国锐说 :“身为家乡的一分子,我有责任去传承这项技艺,再苦再难也要扛起来。”

高楼村这项曾经独有并从不外传的民间传统技艺,已经为越来越多的年轻一代所熟悉,并形成了继承和发扬的良好态势。

生动传神的米线橘子、米线茶壶茶杯