【编者按】

闽都之光,薪火相传。

今年3月24日,习近平总书记来到福州三坊七巷考察,听取福州古厝和三坊七巷保护修复等情况介绍,还步行察看南后街、郎官巷,参观严复故居。习近平总书记多次强调,要“让历史说话,让文物说话”,“让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产都活起来”。

今年,第44届世界遗产大会在福州举办。保护好历史文化遗产,留住文化根脉、守住城市之魂,打响闽都文化国际品牌,为加快建设现代化国际城市夯实文化根基,势在必行。

为此,《闽声》杂志重磅推出《清风来故人——近世闽籍名人墨迹摭谈》,该书为闽籍书画鉴藏的实物佐证,四十余位名家旧墨,两百页二十万字,百余幅配图,涉及晚清民国学界、政界、商界、书画界、收藏界、宗教界、教育界、文学界等领域,具有不可低估的史料价值和艺术价值。

本书为兰若先生书画鉴藏类随笔专著,涉及原作、释文、小注、考证、鉴赏、评论等诸多知识版块。我们将陆续刊发《清风来故人——近世闽籍名人墨迹摭谈》的精彩内容,与您一同回归“旧时明月”,触碰那些有历史、有温度、有趣味的文字,领略博大精深的闽文化精神风貌。

林之夏(1878—1947),字凉生、号秋叶,福建闽县(今福州)人。早期南社诗人。早年参加同盟会,因光复有功,民国后任中央第一师师长、军政部长加上将衔。闽军政府成立后,被推为参谋部及军务部部长。工诗文书法,著有《幕府集》《海天横涕集》《玉箫山馆诗集》《画眉禅外集》等

吾闽辛亥志士林之夏,其父林崧祁,字述庵,举人出身,博学擅诗,时有“闽海诗豪”之称,著《述庵诗存》。然述庵年未四十卒,弥留之际,将年方十一岁的儿子林之夏托孤于挚友林纾。林纾尽传其学,后来林纾自寿诗有句“总角知交两托孤”,其中之一即指此事。

1909 年 11 月 13 日,南社在苏州虎丘首次雅集,17 人中同盟会会员 14 人

成年后林之夏豪情侠气,兼文武才,慨然有大志。1905 年,秀才出身的林之夏从福建武备学堂毕业,先任江宁(南京)新军第九镇参谋,旋升第三十四标统带。他加入同盟会,秘密来往江宁、镇江、上海间,策划革命,1911 年 11 月 7 日,促其旧部林述庆在镇江发动起义成功。江宁光复后,孙中山先生称“镇江响应有旋乾转坤之力,而此役之中策动、运筹帷幄及亲临前线者,之夏与其弟知渊等人是也”。 民国初创,因光复有功,林之夏被孙中山任命为中央第一师师长、军政部长加上将衔。林纾对林之夏有养育之功,自然有些沾沾自喜,赋诗道:“人生交友缘何事,肯做炎凉小丈夫 ?”,还以林之夏为原型,写成以辛亥革命南京光复为内容之小说,书名曰《金陵秋》,之夏名声日重。

林之夏天赋异禀,自幼喜好诗词书法。父亲殁后,林之夏曾寄居福州西湖卧湖桥继母林郑氏娘家,从林纾先生门下游学,历五寒暑。家中有表妹,两小无猜,形影不离。此女能诗,雅好音乐,之夏无俚时,辄以丝竹相慰,二人渐生情愫。以林之夏《画眉禅上卷》之《花朝》诗为证:“愿望终头未易尝,恩情刻骨哪能忘。素筝浊酒春无赖,璧月琼花夜未央。梦寝温馨同命鸟,起居灵感还魂香。借将美满酬佳节,人世何因有断肠?”然此时林之夏婚约在身,加之林纾亦坚持旧约,表妹不久竟因此郁郁而终,之夏为之报恨终生。

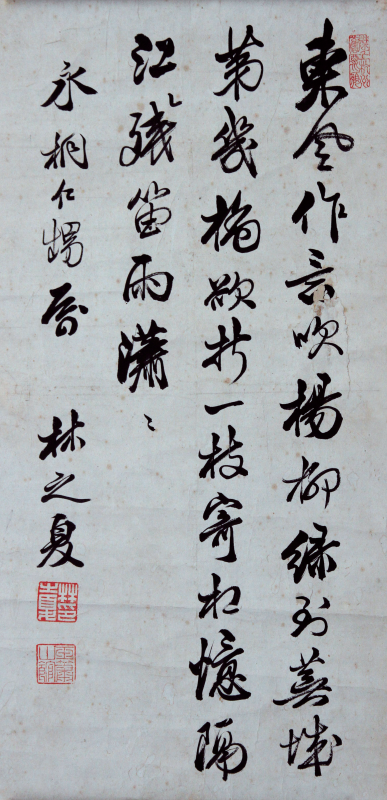

林之夏《行书王士祯诗》轴 纸本

1909 年 11 月,南社创始人陈去病、高天梅、柳亚子召集苏州虎丘雅集,宣告南社成立。林之夏与黄宾虹、蔡守等十七人共为南社发起人。南社之名,取“操南音不忘其旧”之意,南社几乎囊括了当时海内各界精英和文人雅士,成为辛亥革命前后著名的文学团体,而实际上,也是一个政治团体。南社成立后,以文化宣传和文学创作为武器,与同盟会相配合,鼓吹民主革命,推翻专制,建立共和,时有“文有南社,武有黄埔”之盛誉。

在南社,林之夏与柳亚子“同声相应,同气相求”,结为莫逆。其须黄,人称之为“黄须儿”,他即以黄须为号,示亚子诗曰:“阮籍无心为白眼,曹彰有传故黄须”。 柳亚子还为林之夏《画眉禅》作序。参加革命后,林之夏几遭危殆,又受人欺妄,深为感叹曰:“头颅无恙天留我,心胆皆寒事望人”。《南社丛刻》曾刊《林之夏与柳亚子书》:“亚子无恙,读来书审足下长袖善舞。沧海横流,果得一无偏倚之舆论,以为砥柱,收功当不少也。诗境愈进,迫似龚定庵,而声调过之。弟心思日恶,强吹细响,终不叶律,辄中止,因无以报。闽僻处,山水尚幽秀。足下懒归故乡,得闲不如过我。海云万迭,春树如荠,临颖不胜惆怅。”从中可知林柳二人志趣和交情。

福州鼓楼卫前街林之夏故居

林之夏在南社发表过大量诗词,《南社丛刻》中刊发其诗达二百六十余首之多。后林之夏辑成《玉箫山馆诗集》四十卷、存诗六千余首,以及《画眉禅外集》诗作二卷、《海天横涕楼集》等。

林之夏才情横溢,不仅长于诗词,还精擅书法。其书以行书见长,尤善擘窠大字。余斋庋藏林之夏行书清人王士祯诗轴,独得米家笔意神韵 , 气象超然,天趣自成。其运笔流畅,书法秀劲圆润 , 通篇字字状欲断而意还连,奕奕纸上,自抒胸襟。其书既有唐宋帖学之意,又具晚清碑学之形,时为世所重。余曾见林之夏订立于民国三十一年(1942)书法润例单,毛边纸油印,写明卖字价目、时间及收件处,由此张润例单可感受林之夏晚年榕垣鬻书之情形,对于研究其生平事迹及书艺有一定价值。

历尽沧桑人事非,旧雨新知皆堪念。透过前人零缣断墨,余感受前辈风雅的同时,深深理解领会其背后所表现出来的精神意涵,并为之心折,这便是博大精深的传统书画带来的无穷魅力。倘若一个人此生有缘能够涉猎其中,从而享受到传统书画所带来的无穷乐趣,那真是件幸运之事!