cdb1bc27-632b-4e23-8c85-60fcb38cd081.jpg)

cdb1bc27-632b-4e23-8c85-60fcb38cd081.jpg)

一壶煮尽千秋事,半盏茶香荡古今。

南平物华天宝,宜种茶、出好茶,被誉为“红茶祖地”“乌龙茶故乡”“白茶发源地”,是中国茶类最为齐全的茶产区之一,茶文化源远流长。因此,对于南平而言,这片有着千年历史传承的叶子,也承载着产业发展的重要使命。

▲武夷山茶园 (王震潭 摄)

今年3月,习近平总书记在武夷山市星村镇燕子窠生态茶园考察时强调,要统筹做好茶文化、茶产业、茶科技这篇大文章,坚持绿色发展方向,强化品牌意识,优化营销流通环境,打牢乡村振兴的产业基础。这为“一片叶子”的发展指明了方向和路径。

文化赋魂

“红尘、红树叶、红轻纱,红天、红太阳、红年华,红去、红回来、红遍天下……”11日晚,随着周华健演唱的《红》歌声响起,印象大红袍演出进入了高潮。

“今年‘五一’假期的第二天,印象大红袍演出五场,创造了国内山水实景演出行业单晚演出场次最高纪录。”谈起那天的情形,印象大红袍有限公司企宣部负责人陈洁依然心情激动。

印象大红袍以武夷茶文化为核心,通过实景式演出,将自然景观、茶文化及民俗文化融为一体,能够吸引如此多的游客,创下演出场次纪录,足见武夷茶文化的魅力。

南平市茶叶种植历史悠久,在中国乃至世界茶叶史上占据着重要地位。发于汉,兴于唐,盛于宋元明清。“北苑龙凤甲天下”,是对南平茶叶史的真实写照。

建瓯是千年古城,也堪称千年古茶都。早在唐代,建瓯便开始制茶。公元933年,凤凰山方圆三十里成为皇家御茶园,由此,南平茶开始成为贡茶。

北苑贡茶的顶峰时期是政和五年(公元1115年),当时的关隶县因进贡白毫银针,“喜动龙颜,获赐年号,遂改县名关隶为政和”,“政和”之名沿用至今。

北苑贡茶从宋末开始衰落,继而兴起的是武夷山茶。公元1302年,武夷山设立了皇家焙茶局,称为“御茶园”,一直持续到1557年。

如今,九曲溪畔,天游景点路口,武夷山御茶园遗址郁郁葱葱、茶意盎然。数百年来,武夷山御茶园即便罢贡,也如一座丰碑,见证了闽北大地上的时代更替,也见证了闽北茶的荣光。

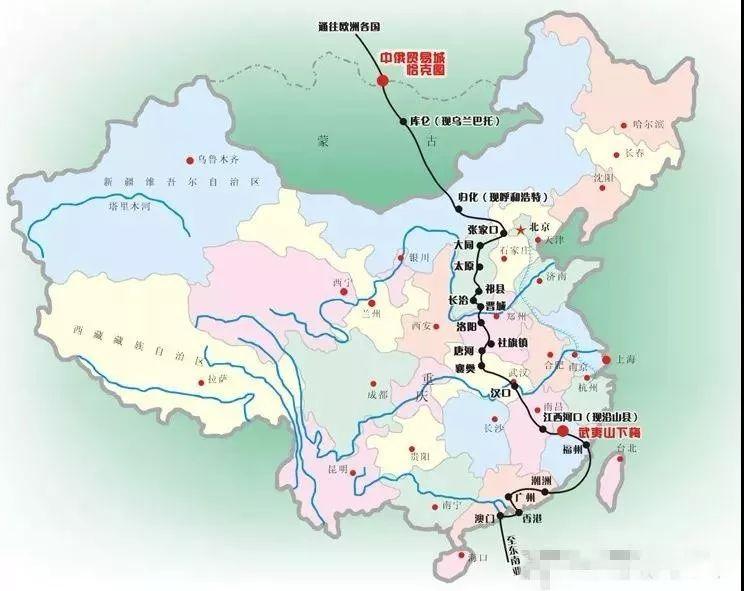

▲全长1.3万公里,途经中国八个省(区)。

不仅如此,还有全程5050公里的“万里茶道”,这是古代中国、蒙古、俄国之间以茶叶为大宗商品的长距离贸易线路,是继“丝绸之路”之后在欧亚大陆兴起的又一条重要的国际商道。

厚重的历史积淀,赋予了南平市茶叶以文化灵魂。

近年来,我市突出文化引领,不断丰富和提炼茶历史文化资源,从单一茶叶营销向茶文化、茶旅游观光综合营销转变,提高茶历史文化品牌效益。

吸引茶叶爱好者的“茶旅研学”方兴未艾,“中国武夷山茶旅文化小镇”“香江茶人小镇”等茶叶综合体项目陆续推进,隆合茶厂、茶言精舍等一批茶文化研学游基地不断涌现。

▲茶旅小镇(张栋华 摄)

南平市还将继续加大茶文化遗存遗址科学保护力度,推进武夷茶博物馆、政和白茶博物馆等项目建设;深入挖掘闽北茶文化蕴藏的生态、文化、交流等价值,扩大茶文化对外交流传播,着力打造茶文化高地;大力建设特色茶文旅项目,打造一批茶文旅融合精品线路……

“茶文化是我们的宝贵资源,要继承好、发展好,同时以茶文化赋魂茶产业,通过深入挖掘茶文化的丰富内涵,讲好茶的故事,让更多的人知茶、懂茶、爱茶。”南平市农业农村局党组书记、局长徐春晖说。

产业融合

一片茶叶,一抹茶香,可撬动一个绿色朝阳产业。

武夷山大红袍、政和白茶、建瓯北苑贡茶、松溪绿茶、邵武碎铜茶、光泽干坑红茶……我市拥有一大批具有较大影响力和竞争力的传统或现代名茶。

2020年,全市茶园面积61.8万亩,占全省18.1%;毛茶总产量7.9万吨,占全省17.2%;毛茶产值41亿元,占全省17.3%。

全市工商注册茶叶企业6000余家,其中规模以上茶企77家(市级以上龙头企业50家),规上茶企加工产值96亿元;全市约80%的乡镇、50%的行政村、45%的农户近35万人从事茶叶生产经营活动,茶叶收入约占农民人均纯收入的三分之一。

▲松溪生态茶山。(叶振环 摄)

▲中央电视台“国家品牌计划——广告精准扶贫”项目公益广告——“松溪绿茶”。

武夷山、政和、松溪等地茶产业已逐渐成为当地主导产业。特别是以武夷山为核心的武夷岩茶产业获批全省首个国家优势特色产业集群,辐射带动建阳、建瓯等地。2021年,武夷岩茶品牌价值710.54亿元,连续5年位列中国茶叶类区域品牌价值第2名。

“来,喝杯白茶吧!”在政和白茶的新名片——中国白茶城,不论走进哪一家茶叶店,店主都会热情地招待客人。

▲中国白茶城(余倩欣 摄)

中国白茶城今年4月开业,是中农批集团的首个茶叶项目,是集茶叶展示交易、智能仓储、检测认证、信用担保、期货拍卖、金融服务、白茶价格指数发布及茶文化旅游等功能为一体的“一站式”全国白茶集散中心,目前签约入驻企业139家。

“建一个市场,兴一方产业,富一方百姓。”中国白茶城副总经理陈建中说,中国白茶城运营情况良好,特别是5月26日至28日召开的“2021中国白茶大会暨政和白茶交易大会”,带来3000万元订单。

▲大数据中心内,工作人员正在查看当日数据(陈可 摄)

中国白茶城不只有茶厂的体验店,也有专做白茶储藏的企业,还有专门零售的企业,将整个白茶产业的所有流通链条都囊括在内。

近年来,我市不断推动茶产业融合发展,打造了“中华茶博园”“万里茶道起点”“香江茗苑”“白圳小镇”“龙源茶庄园”等观茶景、赏茶礼、品茶味、游茶园的茶文旅相关项目,推动茶产业与旅游产业、健康养生产业、文化创意产业、会展产业等跨界融合发展。

此外,南平市农业农村局牵头制定出台了《食品加工产业集群高质量发展行动方案》,发挥生态和资源优势,抓二产带一产促三产,创新开发多元化茶产品,促进茶产业一二三产融合。

▲ 武夷山生态茶园。(资料图片)

目前,全市已建立全国茶叶标准园示范基地11个,建设生态茶园约40万余亩,建立国家级特色农产品(茶叶)优势区1个,省级现代农业(茶叶)产业园1个;《南平市茶产业高质量发展三年行动方案》正在完善中;《南平市建设生态茶园三年行动计划》已启动……茶叶实实在在成为了南平乡村振兴的金叶子。

科技赋能

绵延的青山云雾缭绕,绿树翠竹之下是一畦畦茶田,这里是武夷山燕子窠生态茶园。

▲燕子窠生态茶园(总台央视记者张晓鹏、马立飞拍摄)

作为科技特派员制度的发源地,我市加强院地、校企合作,“借智引技”助力茶产业高质量发展。2018年2月,南平市农业农村局与科技特派员廖红教授团队合作,在武夷山燕子窠开展无农药无化肥生态茶园试点。

三年下来,试点区茶叶产量和品质均显著提升,燕子窠生态茶园建设成为南平市国家农业可持续发展试验示范区示范点。

如今,在5G、物联网、大数据等“茶科技”的加持下,燕子窠生态茶园已经发展成智慧茶园。

▲茶园中的太阳能杀虫灯,有效减少病虫害发生。(总台央广记者潘毅拍摄)

在数字武夷体验中心,初步建设成的“武夷山茶产业资源大数据平台”可动态监测15个智慧茶园的实时数据。今后,这个“智慧大脑”将整合茶业资源普查成果、区块链溯源、舆情监测、电商交易、茶山监测等功能,打造数字化、可视化、交互式的“茶生态银行一张图”,成为南平市全产业链构建茶产业大数据服务平台的样板。

茶产业要振兴,当然不能仅靠行政推动,闯市场最终还是要拿产品说话,而好产品则来源于科技创新。

▲台湾茶协代表团到建瓯百年矮脚乌龙茶园交流种茶经验。(资料图片)

2019年,“中国农村专业技术协会福建建瓯闽北乌龙茶科技小院”落户建瓯东峰镇,这是中国农技协在我省成立的首批5家科技小院之一,也是全国唯一一个建立在茶产业上的科技小院。

目前,科技小院已经辐射到周边茶农、基地20个,带动了闽北乌龙茶向绿色高质量发展,建瓯乌龙茶优质基地发展达3万亩。

好茶是大自然滋润的灵物。

南平辖区内茶树种质资源丰富,武夷山被誉为“茶树种质资源王国”,曾有约1300余种种质,现仍存300余种。丰富的种质资源为开发新产品、抢占市场高地奠定了坚实的基础。

目前,全市建立了武夷山大红袍、肉桂、奇种、菜茶,政和大白茶,建瓯百年矮脚乌龙和百丈岩水仙,建阳百年水仙,松溪九龙大白茶,邵武碎铜茶,光泽县干坑小种茶等14个福建省茶树优异种质资源保护点及资源圃。

▲政和县澄源乡石仔岭千亩茶园,茶人正在采茶。(黄杰敏 摄)

除了加强种质资源保护外,南平市还进一步加强优新品种选育,推进高标准生态茶园建设,并持续创新产品开发,深入开展武夷岩茶、政和白茶等主要茶产品内含成分独特性和茶叶保健功能研究,大力开发茶食品、茶饮料、茶保健品、茶妆、茶日用品等茶深加工及茶衍生产品。

同时,加快应用物联网、大数据、人工智能改造传统产业,打造集数字茶园、数字茶工厂、数字茶仓储、茶质量溯源、茶价格指数、社会化服务、茶农技术交流服务、数字茶旅为一体的茶产业大数据平台,推进茶叶智能制造、智能包装、智慧茶园等数字茶叶发展……

“寒夜客来茶当酒,竹炉汤沸火初红。”在南平,茶的故乡,以茶待客不仅是日常礼仪,更是源远流长的文化传统。历经千年,我们将续写“一片叶子”新时代的新故事,再为大家奉上一杯氤氲清香的好茶。