元顺帝至正二十三年(1363年)正月,明玉珍据蜀建国号曰大夏。八月,朱元璋与陈友谅大战于鄱阳湖,陈败绩而死。九月,张士诚自称吴王。天下已然大乱,但三月的廷试仍如期举行。

六月,中书省奏:“江浙、福建举人涉海道赴京,有六人者已后会试期,宜授以教授之职;其下第三人,亦授教授。非徒慰其跋涉险阻之劳,亦以激励远方忠义之士。”从之。

古时交通不便,对于赶考的举子,尤其是来自福建这类边远省份的来说,不仅面临财力、体力上的考验,还得应对意志、精神上的磨炼。倘若身处战火阻道的非常时期,虽说风涛不测,也唯有海道称通。魏耕尝遣死士致书朱成功,谓“海道甚易,南风三日可直抵京口”,成功如其言,几克南京。

陆路海道大比拼

一般来说,从城内出北门,经闽侯荆溪或穿越北峰小北岭,再经闽侯柯岭、江洋、大湖及古田水口驿抵南平,或由西门出发,经怀安芋原驿、古田水口驿到南平,经建瓯、建阳、浦城诸驿铺进入浙江衢州,此西驿道即为旧时福州晋京的陆路。

以林则徐北上为例,清嘉庆十年(1805年)起,他三次赴京参加会试。嘉庆十三年(1808年)十月底二度赴考,十二月底抵京,可知这一趟走了两个月。现今的《林则徐全集》“信札”“日记”部分未收具体而微的赶考信息,但从嘉庆十七年(1812年)的行程记录,可知他晋京的大致路线。

是年十月二十五日,已入翰林的林则徐销假,携眷由洪山桥登舟北上。十一月二十三日,过仙霞岭入浙江。十二月初四日抵杭州,初八日离杭由水路继续北行,二十三日在丹阳小新丰改陆行,二十四日抵南京。次年(嘉庆十八年,1813年)正月初六日,离南京登舟北上,过扬州、宝应、淮安,二月十八日改搭粮船北上,舟行二月余。五月初一日至天津,初四日在南仓舍舟登陆,初六日抵达北京。

这一路水陆交替,林则徐走走停停,寻师问友,宴游雅集,安排得自在惬意,这也是走陆路的好处。

武夷、杉岭诸山脉组成西列大山带,犹如巨大屏障,将福建与中原内陆分隔开来。《清实录乾隆朝实录》记录,乾隆六十年(1795年)四月,乾隆帝在批复浦霖上奏“闽省米价昂贵”时说,应“分赴米贱地方,按照市集时价如数买足,克期运往,以济闽省民食”,并指示:“若由陆路运往,中隔大岭,山路崎岖,所费不赀。如由海道运往,较为捷速。”

罗景山《台湾海防并开山日记》记载,清同治十三年(1874年)起,“闽中例,必以三四官轮船载举人莅天津”。当中应含台湾应考士子,有官轮将他们由淡水港集体运至福州集合。从中也不难发现,作为“海滨邹鲁”的执政者,对于进京赶考走海道的“捷速”,是带有政策鼓励倾向的。至1874年,福建船政共建成舰船15艘,在实力上也有可靠保证。

走海道赶考,也可能埋下意外收获的种子。乾隆五十二年(1787年),福康安奉旨镇压台湾林爽文起义,行前举荐苏州城守营参将李芳园,罗列其熟稔台湾事务的种种优点,其中一条是该员“系武进士出身,其未经中式以前,俱由海道赴京会试”。乾隆帝御笔朱批:“好,知道了,钦此。”

雾海苍茫迷归航

连江县琯头镇后一村位于闽江口粗芦岛九龙山下,三面环山,远眺“双龟锁口”。村里的“天上圣母宫”坐落于岛上中枢地带,相传始建于明永乐年间。

据《闽台妈祖宫庙大观》所述,清光绪丁丑年(1877年),欧景芬晋京考进士,途中海上遇难,妈祖显灵搭救,回乡后便在后一圣母庙前殿,增建拜坛以谢神恩,并撰写坛前楹联:“雾海苍茫,曾见熠熠灵光平浊浪;烟波浩渺,赖有闪闪神灯引归航。”重修宫殿后,此联改书大殿中柱。

民国版《连江县志》“卷十四·选举·清进士”记录:欧景芬字芗友,后沙人(因村后堆积沙丘而得名,后分为后一村、后二村),光绪三年(1877年)丁丑榜进士,曾任浙江富阳知县;光绪版《富阳县志》“卷三·职官表”则载:欧景芬,连江进士,光绪十年(1884年)到任。其后是“名宦”临桂举人萧治辉,他于光绪十二年(1886年)接任,则欧景芬署县事不过两年。

有异议的是,民国二十七年(1938年)刻本《福建通志》“选举志·清进士”载明欧景芬是光绪二年(1876年)丙子恩科进士。王铁藩《福建清代科举人名录》亦持此论。

查《明清进士题名碑录索引》,欧景芬实为“光绪二年丙子恩科中榜进士第三甲第八十一名”。“孔网”曾出售一份标为“光绪四年(1878年)《科考中式并捐纳并单》”的档案,不但可以佐证,还有所引申。内载:欧景芬系福建省连江人,年三十四岁,身中面白无须,报捐同知升衔,例银一千零三十七两,折实银……再该生员由附生应同治癸酉(1873年)科本省乡试中式,光绪丙子恩科中进士,以知县即用,原掣云南,亲老告近,改掣浙江。

清代乡试一般定于八月入场,又称“秋闱”“桂榜”。乾隆十年(1745年)起,俗称“春闱”“杏榜”的会试改期三月成为定制,四月殿试、传胪。

从欧景芬所撰楹联内容看,他中榜后的归程大概率只是遇雾迷航。位于闽江口至闽东沿海一带的定海湾,6月、7月、8月为台风季节,冬春季则盛行东北季风,海上风浪较小。海水透明度随季节变化很大,春季较差,夏季较好。湾内散布“三十六暗礁”给航行“添堵”,海底埋藏有不少古沉船。

以命相搏叹无常

比起欧景芬的有惊无险,陈衍的遭遇显得狼狈不堪,其间“八卦”亦多。

光绪八年(1882年),陈衍27岁时,于八月初九日(9月20日)参加福建乡试,主考官为礼部侍郎宝廷。九月十四日(10月25日),乡试中举揭晓,之后往谒方知为宝廷搜遗卷取中。同榜有林纾诸人。宝廷名士风流,办完公事,亦因回程纳浙江江山船伎为妾,自劾罢官隐居。

光绪九年(1883年)春,陈氏兄弟三人同赴礼部试,是为陈衍首次入都。三月初八日(4月14日),与陈三立等同入场会试。四月十一日(5月17日),会试发榜,三兄弟报罢。陈衍至沪,在黄浦江登舟归乡时不慎落水,“登轮后复返岸,浪翻小舟欹,遂坠水,浮沉数十须臾,才援一篙而上也”。五月半(6月19日),归里。

相较陈衍的“囧途”,不少台湾士子赴考堪比以命相搏。清咸丰二年(1852年)壬子科乡试,台湾生员照例赴福建参加考试,因遭遇暴风,知其姓名者有廪生石耀德等4人葬身大海。台湾道徐宗幹奏请抚恤,礼部等“逾格议给训导职衔”;同治四年(1865年),福建补行乡试,有台湾府学附生、彰化县学廪生等4人由鹿港乘商船赴省,入秋以来台湾海峡“飓风时作”,“在洋遭风沉溺”。台湾道丁曰健奏请援咸丰二年例“敕部议恤,以慰游魂”。

徐宗幹《壬癸后记》追忆壬子科淹没诸生,尚有武生二三人,“有监生某,因文理过谬未录,不赴试,幸而得免”。此事惊怖人心,“书院散馆日,设酒食遥祭诸生之漂没者,刊石于门云:乡试诸生,小暑节前登舟内渡,过此勿往;又立石试院云:乡试文武生,勿轻出海口。文于小暑前,武于白露后”。

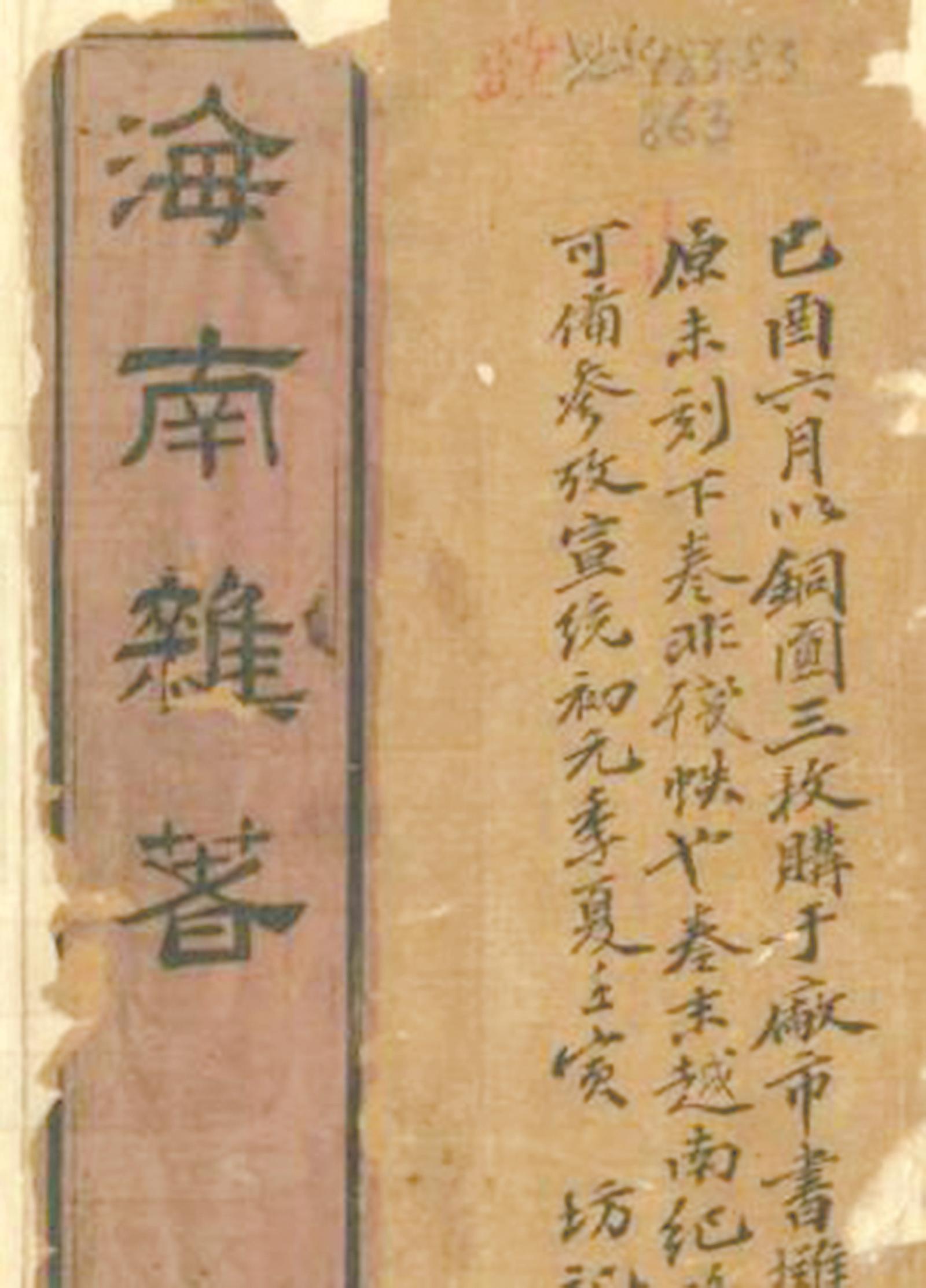

清道光乙未(1835年),澎湖“神童”蔡廷兰赴福州参加恩科乡试,三度落榜,返乡碰上飓风,漂泊至安南(越南),而后“自乙未十二月二十一日由广义启程,至丙申(1836年)四月二十日抵厦门”,所遇毕见于《海南杂著》。道光丙申七月既望,台湾府知府熊一本为其作跋。

若从正面看待这股科考热诚,则熊一本的跋文点评甚为精当。内云:“他日有位于朝,必能齐祸福、一死生,而卓然有以自立。天之走生于险,而使之水陆万里也,岂无意哉!”

返回澎湖的次年(1837年),蔡廷兰第4次渡海参加乡试,如愿成为丁酉科举人,又于道光二十五年(1845年)45岁时殿试中榜,人称“开澎进士”。