3cffa660-43cb-4940-9e20-b30eb89026ad.png)

3cffa660-43cb-4940-9e20-b30eb89026ad.png)

【编者按】

闽都之光,薪火相传。

今年3月24日,习近平总书记来到福州三坊七巷考察,听取福州古厝和三坊七巷保护修复等情况介绍,还步行察看南后街、郎官巷,参观严复故居。习近平总书记多次强调,要“让历史说话,让文物说话”,“让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产都活起来”。

今年,第44届世界遗产大会将在福州举办。保护好历史文化遗产,留住文化根脉、守住城市之魂,打响闽都文化国际品牌,为加快建设现代化国际城市夯实文化根基,势在必行。

为此,《闽声》杂志重磅推出《清风来故人——近世闽籍名人墨迹摭谈》,该书为闽籍书画鉴藏的实物佐证,四十余位名家旧墨,两百页二十万字,百余幅配图,涉及晚清民国学界、政界、商界、书画界、收藏界、宗教界、教育界、文学界等领域,具有不可低估的史料价值和艺术价值。

本书为兰若先生书画鉴藏类随笔专著,涉及原作、释文、小注、考证、鉴赏、评论等诸多知识版块。我们将陆续刊发《清风来故人——近世闽籍名人墨迹摭谈》的精彩内容,与您一同回归“旧时明月”,触碰那些有历史、有温度、有趣味的文字,领略博大精深的闽文化精神风貌。

陈海梅(1850-1924),字香雪,号我园老人,福建闽县(今福州)人,清光绪二十一年(1895)会试会元,光绪二十四年(1898)进士,以庶吉士外放充浙江龙泉知县。工诗文书法,著有《喷饭集》

陈培锟(1877-1964),字韵珊,号岁寒寮主人。福建闽县(今福州)人。清光绪二十四年(1898)进士,授编修,民国后历任漳龙、闽海、厦门道尹,福建省财政厅厅长,福建省政府委员,省赈务委员会主任,代理省府主席等。解放后,历任福建省人民政府委员、省政协委员、省文史馆首任馆长等。工诗文书法,著有《海滨谈屑》《寒寮诗藏》《闽文偶录》《闽文辑要》等

清光绪 24 年(1898)这年,福州城内朱紫坊陈姓人家传出大喜之事,父亲陈海梅与其子陈培锟赴京殿试,竟同榜同点翰林!

这对“父子同科”事出有因,1895 年,陈海梅便取会试首名,即会元,却未参加殿试,未点翰林。按照陈宝琛之说法:陈海梅“初以兄病,不赴试,兄强之行,试前一日始抵都,试毕即驰归,犹及见兄,兄常自以为幸也……”陈海梅兄弟情深,兄病重,他为见兄最后一面而放弃殿试,殊为难得!三年后,陈海梅、陈培锟父子却成了同科进士,传为一时佳话。

虽同为翰林出身,但父子二人仕途命运并非相似。陈海梅应散馆试后,未被留馆授职,也没有留在翰林院,而以庶吉士外放充浙江龙泉知县。陈海梅在任五年,有政声。他致力兴修水利、倾心办学、清理诉讼,当地百姓称其所筑堤为“陈公堤”,可见其为官口碑。

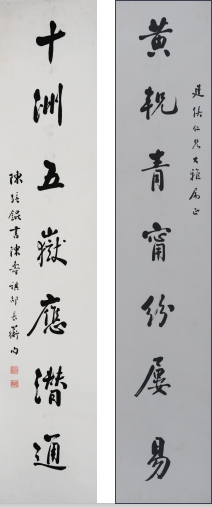

陈培锟《行书集陈寿祺卲长蘅诗句》联 纸本

但陈海梅性情狷介,旷逸不拘,屡屡得罪郡守,他也无意仕进,不久便弃官归里了。回到故里朱紫坊的陈海梅甘当布衣,幽游林下,诗酒自娱,倒也快活自在,被称为“闽邑之板桥”。他擅诗,时与诗友斗诗联吟为乐,常以福州方言谚语、俗语为题,或讽世态炎凉、或道人间冷暖、或嬉笑怒骂,皆成特色,后集刊有《喷饭集》。如有诗云“一溲涓滴又何忧,岂料滔滔作横流?天下溺皆由己溺,滥觞谁溯到源头。”其诗诙谐风趣,通俗易懂。又如其咏榕城俗谚:门翅搁(扔)郑片(错边),“大非户对与门当,易位还思仔细商。多少门楣都错配,相孜潦草怪爹娘。”;不八字(识字)看告示(装腔作势),“悬书欲读总劳劳,莫把盲牛笑若曹。不用向人求解脱,无非剥削我脂膏。”;天塌务(有)咸(高)人顶,“娲皇补后几春秋,西北倾时我亦愁。自有高才当厄运,不须君代杞人忧。”

与其父不同,陈培锟则平步青云。他考中进士后,选庶吉士,后授翰林院编修,国史馆协修。庶吉士,官名,明洪武初始置,取《尚书立政》“庶常吉士”之意。六科及中书皆有之。明永乐二年始,专隶于翰林院,以进士之擅长文学及书法者任之。

清光绪末年,陈培锟东渡入日本法政大学学习。宣统元年(1909),任福建高等学堂监督(即校长)。民国后,他历任漳龙、闽海、厦门道尹,福建省财政厅厅长,福建省政府委员,省赈务委员会主任,代理省府主席等职。抗战期间,任省府顾问、临时参议会副议长,参与组织民众抗日救国。抗战胜利后,随陈仪赴台主持接收事务。返闽后,被委任省政府委员兼省银行行长。1949 年拒绝前往台湾,并与萨镇冰、陈绍宽等迎接福州解放。新中国成立后,他历任福建省人民政府委员、省政协委员、省文史馆首任馆长等职。

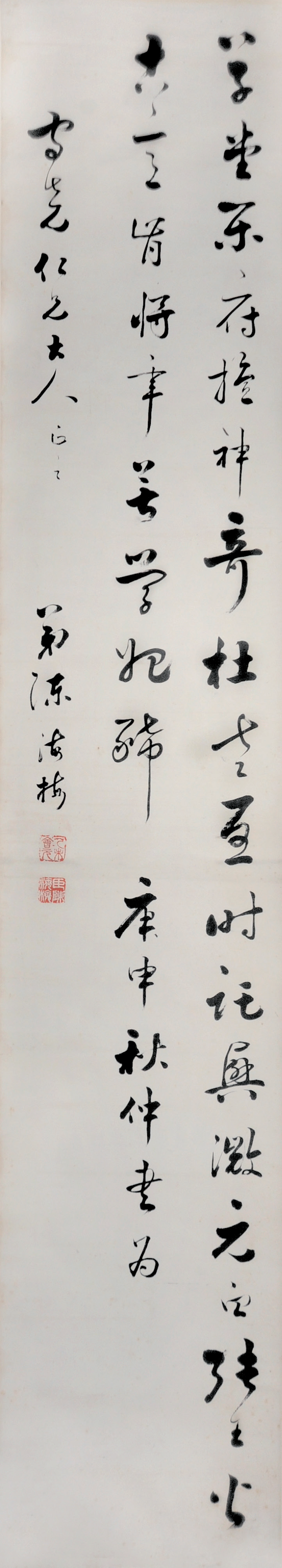

陈海梅《行书海洋山人诗》轴 纸本

余收藏的这对父子翰林书法,陈海梅书写的是王阮亭评汉乐府诗句。王阮亭即王士祯,别号渔洋山人,著有《渔洋诗话》。王士祯“不以时务经怀”,一生癖好山水,广好交游,诗酒流连,倜傥潇洒,有魏晋之风。陈海梅喜欢写渔洋之句,亦见其心所趋。他信手写来,极为随意,圆熟而不滞涩,收束而不疏放的点画用笔,似乎已探得古人笔法正传,清润遒劲,萧散有致。所书字体大小、笔画粗细悬殊大,对比强烈,然笔笔合乎法度,章法自然和谐,且有疏密变化,极富韵律感。在其书法前凝驻神思,便有一股楚楚动人的风神气韵扑面而来。

再看看陈培锟的书法,其点划、行笔多用中锋,结字匀停,齐整平稳。本来此类作品多平庸之作,用笔简易,入锋出锋皆直来直去,意趣浅明,不耐寻味。然陈培锟此副对联却写得干净利落,圆秀挺劲,起笔处多逆笔藏锋,引带多提笔牵丝,有起有伏,有含有露,足见其馆阁功力。其体势生动变幻之姿隐于平正沉稳的结构之中,从中亦可窥见其世故多谋之性格特征。

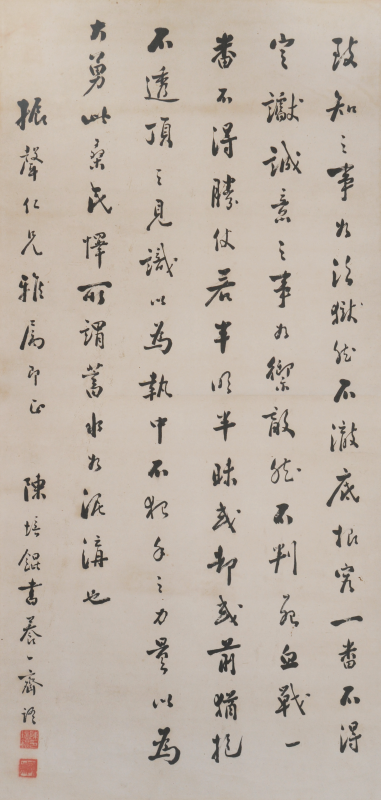

陈培锟《行书养一斋语》轴 纸本

此副对联“黄轵青宁纷屡易,十洲五岳应潜通”,系集经学家陈寿祺、邵长蘅诗句。在这件作品里,他规摹颜柳而又自出机杼,笔意纵逸,在温润中含有苍劲,在整饬中时出老辣。细品此等笔法,结体大都平整,不以倚侧为事,显示其练达的书写技巧和不凡的意趣追求。他借助颜书宽厚舒广的结体,很好地表达自己的意趣追求,他书写放松,字的平稳与字里行间透露出的灵秀相映成趣,书者兴致与文字意境的契合统一,亦构成作品的深度。也难怪民国期间陈培锟组织在东南亚和香港募捐时,许多侨胞喜欢他的“翰林”字,纷纷解囊相助,那时其书法的作用还不小呢!